中国沿海—内陆要素跨区流动的统计测度

马 涛,张 雪,马 萍,姜明辉

(1.哈尔滨工业大学 经济与管理学院,2.黑龙江大学 应用外语学院,哈尔滨 150001)

0 引言

自20世纪80年代开始,虽然我国经济一直保持高速发展,但沿海、内陆区域的经济发展差距也在不断扩大。因此如何缩小区域间的发展差距,实现经济的均衡发展具有重要的现实和指导意义。区域经济发展的本质是对各种生产要素进行优化配置,在空间经济学的范畴下,不同经济空间的要素为追求自身的效用最大化和利益最大化而产生理性空间流动。因此,本文通过分析主要的生产要素—劳动和资本的空间流动对区域经济发展的影响,并得出要素流动的现状,据此对区域经济发展提出合理的建议。

1 要素跨区流动测度

在本研究中,将我国31个省市自治区直辖市地区(港澳台暂时除外)中的北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南归为沿海区域,其他地区归为内陆区域。通过生产函数分析区际间资本、劳动要素跨区流动对经济发展的不同影响。在数据处理方面,本文采用我国31个地区1991~2010年的面板数据进行分析,数据来源为《中国国内生产总值核算历史资料》、中国以及各地区的历年统计年鉴。之前的研究对基期的选择分为1952年和1978年,基期的选择主要对本文资本要素测度中投资品价格指数的确定产生影响,因为中国统计年鉴中只公布了1990年之后投资品价格指数的数据,对于之前年份的数据,学者研究时大多采用估算的方法,且估算方法各有不同。一方面由于本文分析的是我国近20年的要素跨区流动;另一方面考虑到测量的精度以及数据的准确性,因此本文中基期选择1990年。

1.1 资本要素跨区流动测度

由于没有直接描述资本要素跨区流动的数据,因此本文中采用资本流动速度代替资本流动数量。资本流动速度采用资本回报率的区际差异替代。根据要素跨区流动的“寻优原则”,[1]资本要素会流向资本回报率高的地区,因此区际资本回报率差异越大,资本要素跨区流动越快,反之越慢。

1.1.1 资本回报率测度方法

本文采用白重恩(2006)[2]的资本回报率计算公式,如式(1)所示:

式中,r(t)为实际资本回报率,i(t)为名义资本回报率,(t)为价格指数增长率,α(t)为总资产中支付给资本的份额,PK(t)为资本品价格,K(t)为资本存量,PY(t)为价格指数,Y(t)为实际产值,(t)为投资品价格指数增长率,δ(t)为平均折旧率。

对于资本存量采用永续盘存法进行测度,即:

式中I(t)为第t年固定资产原值减去t-1年固定资产原值。

1.1.2 数据处理

对于区域各变量均采用各地区数据的算术平均数代替,即X(t)=∑Xi(t)/n,其中Xi(t)为变量在第i个地区的取值,n为区域内地区个数。

地区实际生产总值数据根据年鉴中公布的地区生产总值进行价格指数平减。基年资本存量确定,由于缺乏各个地区的统一值,本文采用杨格(2000)的估计方法,[3]用1990年的各地区固定资产投资额除以10%作为改地区的资本存量。资本份额数据通过地区生产总值减去劳动者报酬的部分与地区生产总值之比获得。对于经济折旧率的确定根据张军等(2004)的确定方法,将各个地区的折旧率定位9.6%。当年投资数据选用全社会固定资本投资额代替。中国统计年鉴中公布了大部分地区投资品价格指数数据,对于没有统计数据的西藏以及2000以前的广东地区用该地区的零售业价格指数代替。

1.1.3 资本回报率测度结果

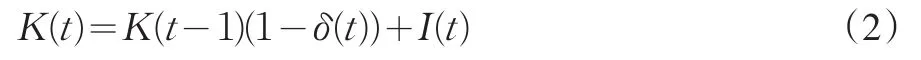

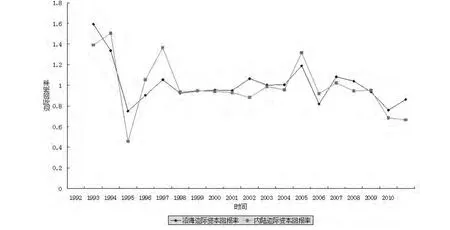

通过公式(1)、(2)以及对数据相应的处理得到沿海和内陆区域的资本回报率(见图1)。

图1 1991~2010年沿海、内陆区域资本回报率

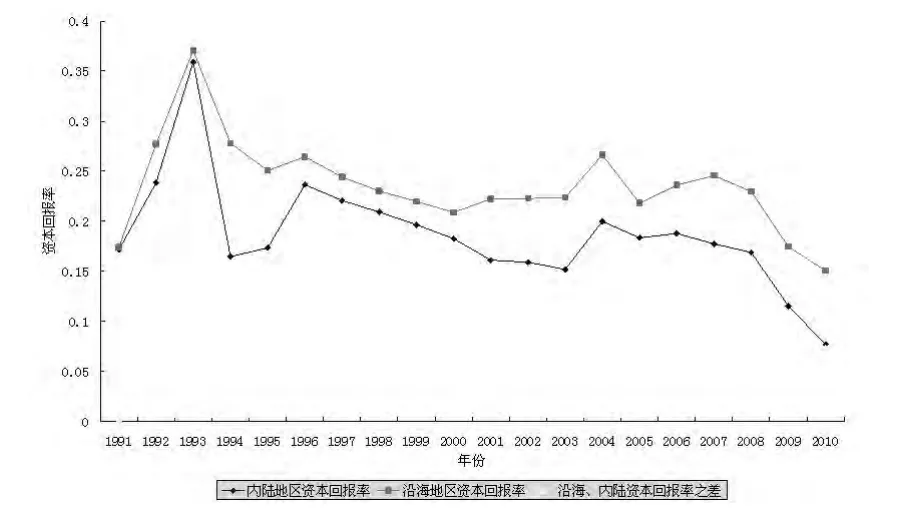

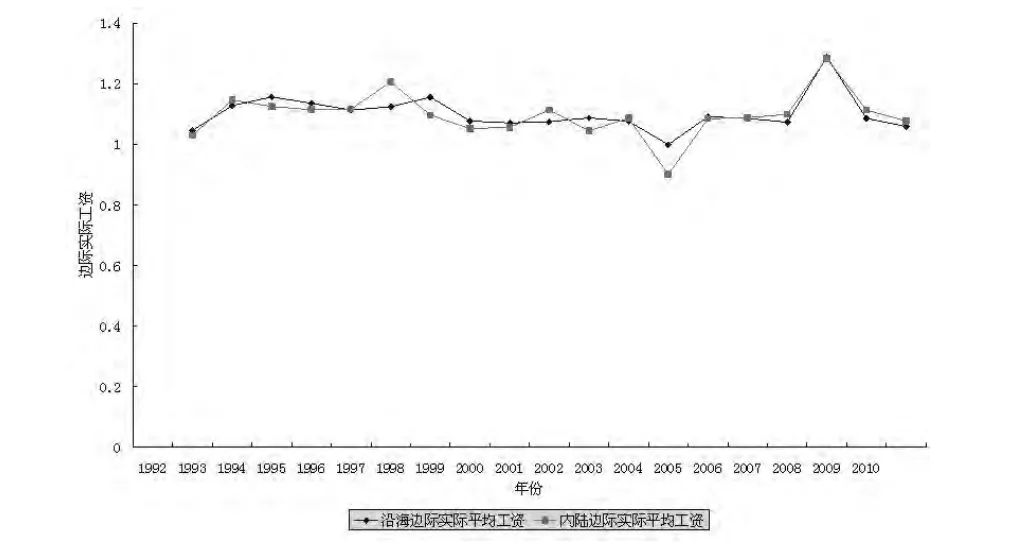

从图1可以看出,沿海与内陆区域的资本回报率趋势基本一致。两者之间始终存在差异基本保持不变。从图2中可以看出,沿海、内陆区域的资本份额基本保持不变,但资本回报率却呈逐年下降趋势。从图3中可以看出沿海和内陆区域的边际资本回报率都呈现递减趋势。因此,区际之间资本要素跨区流动已经开始导致资本要素配置的无效率。

图2 1991~2010年沿海、内陆区域资本份额

图3 1992~2010年边际资本回报率

1.2 劳动要素跨区流动测度

1.2.1 劳动要素跨区流动测度方法

对于劳动流动,类似于资本流动的测度,用区际劳动实际平均工资水平的差异代替劳动流动数量。区际劳动实际平均工资水平的计算公式为:

式中,w(t)为区域劳动平均工资水平,Wi(t)为区域内第i个地区的劳动者报酬,Li(t)为区域内第i个地区就业人员总数,PY(t)为当年价格指数。

1.2.2 劳动要素跨区流动测度结果

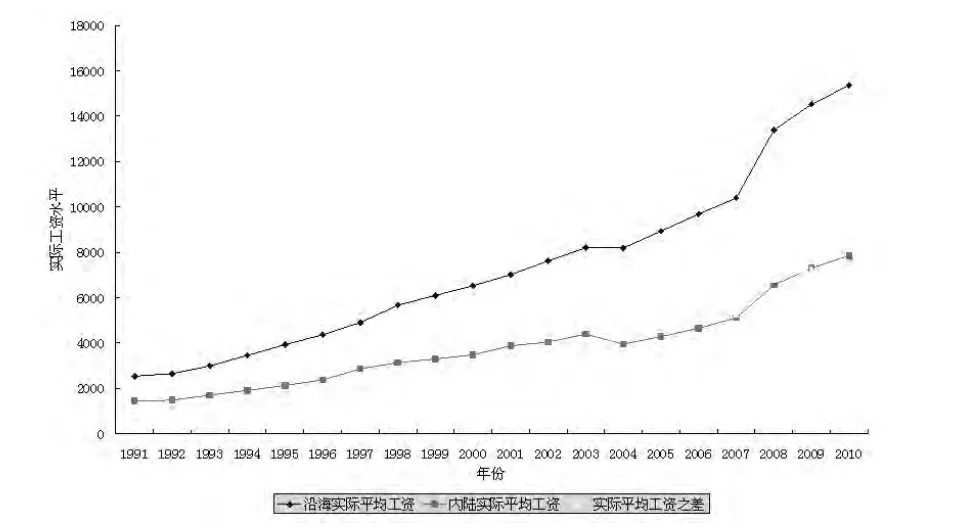

图4 1991~2010年沿海、内陆实际平均工资水平

图5 1991~2010年沿海、内陆边际实际平均工资

2 计量模型建立及结果分析

2.1 模型设定与指标选取

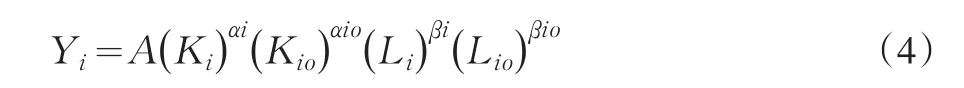

假设区域只使用劳动和资本两种要素,生产函数为柯布—道格拉斯型生产函数,即Y=AKαLβ。本文原想建立空间滞后模型和空间误差模型以减少空间相关性,通过引入市场化程度这一虚拟变量减少空间趋同性对于经济变量的影响。但由于本文分析的是1991~2010年的面板数据,并且统计数据只给出了1997年之后的各省分市场化程度数据,由于所得数据的性质以及数据的不可得性,本文最终选择最小二乘法建立联立方程组对模型进行计量分析,通过建立联立方程组的方法减少区域之间的经济依赖性和趋同性所产生的误差。

对于沿海区域(i):

式中Yi表示沿海区域实际平均生产总值,Ki表示沿海区域资本要素,用资本回报率代替,Kio表示沿海与内陆的资本要素跨区流动,即资本回报率之差,Li表示沿海区域劳动要素,用实际平均工资水平代替,Lio表示沿海与内陆区域劳动要素跨区流动,即实际平均工资水平之差。

对于内陆区域(o):

式中Yo表示内陆区域实际平均生产总值,Ko表示内陆区域资本要素,用资本回报率代替,Koi表示内陆与沿海的资本要素跨区流动,即资本回报率之差。 Lo表示沿海区域劳动要素,用实际平均工资水平代替,Loi表示沿海与内陆区域劳动要素跨区流动,即实际平均工资水平之差。

对于内陆-沿海区域:

运用经典的蠕虫状链模型来描述DNA等刚性分子已很普遍[5-8],持续长度也可以用计算机进行模拟[9-10],投影长度对分子链形态的描述也有其独到之处[11-12].随着高分子科学向生命物质的不断渗透,采用蠕虫状链模型来处理分子链形态与构象关系将越来越多[13-15].为此,更正一些不当的处理过程,发展计算机模拟方法,将使蠕虫状链模型得到进一步的发展和补充.

分别对(4)、(5)、(6)两边求对数得到计量模型:

2.2 数据及统计指标

计量模型中所用数据来自全国即各地区的历年统计年鉴和上文的测算结果。

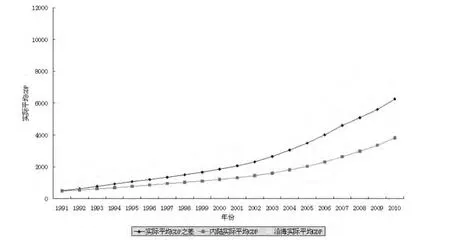

图6 1991~2010年沿海、内陆实际平均GDP

从图6中可以看出,沿海和内陆区域的实际平均GDP都呈现上升趋势,沿海区域实际平均GDP远高于内陆区域,且区域之间的差异呈现逐年扩大趋势。

2.3 方程求解与检验

对方程组(7)、(8)、(9)进行求解,得到以下结果:

从上述计量结果中可以看出,对于沿海区域,调整后的方程拟合程度为98.78%,回归方程反映了原数据中的绝大部分信息,方程整体拟合效果良好。通过回归方程可以看出,当地的资本回报率,平均工资以及与内陆区域的资本回报率、平均工资之差的提高对沿海区域的生产总值有促进作用。对各个解释变量进行t检验,在10%的显著水平下,资本回报率以及区际资本回报率之差没有通过t检验,其余变量通过t检验。

对于内陆区域,调整后的决定系数为96.83%,回归方程整体拟合程度良好。从拟合的回归方程中可以看出,当地资本回报率提高会降低区域平均实际生产总值,资本回报率之差、平均工资水平以及平均工资水平之差的提高会增加区域实际生产总值。在对解释变量进行t检验时发现,在10%的显著水平下,当地资本回报率和资本回报率之差没有通过t检验,其余变量通过t检验。

对于区际回归方程,方程整体的调整后的拟合优度为87.75%,拟合程度良好。从拟合的回归方程中可以看出,区际资本回报率之差和实际平均工资水平之差的提高有助于提高区际的实际生产总值之差。在对各解释变量进行t检验时发现,在10%的显著水平下,常数项没有通过t检验,其余变量均通过t检验。

通过对上述3个回归方程的分析发现,当地劳动要素以及劳动要素的区际流动对任一区域生产总值均有促进作用。当地资本要素对不同区域生产总值的作用各异,资本要素的跨区流动对任一区域生产总值均有促进作用。资本和劳动的跨区流动会拉大区际之间的实际生产总值差距。

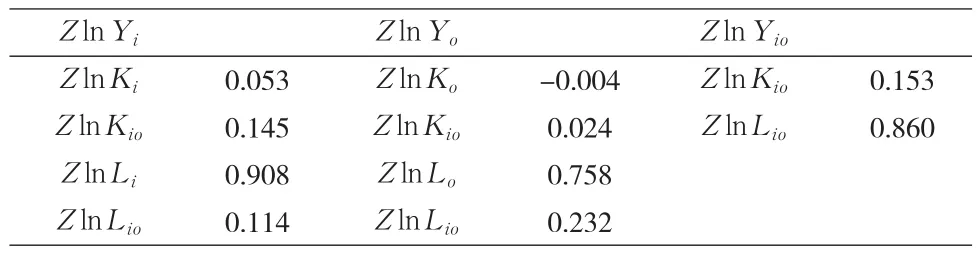

为了分析资本和劳动要素跨区流动对区域生产总值的影响程度,对数据进行标准化处理后使用OLS估计方程组,结果见表1所示。

表1 数据标准化后的计量结果

从表1可以看出,对于沿海区域,各解释变量与区域生产总值呈正相关,当地平均工资对区域生产总值影响最大,其次为资本回报率之差与平均工资之差,当地资本回报率的影响最小。对于内陆区域,除当地资本回报率外,区域解释变量与区域生产总值呈正相关,其中当地平均工资水平对区域生产总值影响最大,其次为平均工资之差,最后为资本回报率之差。对于区际生产总值,平均工资之差的对其的影响远大于资本回报率之差。

从数据标准化后的结果可以看出,当地劳动要素对任一区域的生产总值产生巨大影响。对于沿海区域,资本要素跨区流动对区域经济的影响程度大于劳动要素跨区流动对其的影响程度,而内陆地区的情况相反。对于区际经济,劳动要素的跨区流动对区际经济差距的影响程度远大于资本要素的跨区流动。

3 结论与政策建议

3.1 结论

在上述研究基础上,可简要得到下述结论:

第一,沿海、内陆区域之间始终存在资本要素的跨区流动,且流动速度基本保持不变。两区域的资本份额一直处于50%-60%的之间,但资本回报率和边际资本回报率均呈现逐年下降趋势,说明现阶段我国的资本要素配置已经开始出现无效率。虽然沿海区域较高的资本回报率会促进资本要素的跨区流动,但流向沿海区域的资本要素并没有得到合理使用,内陆地区也没有因为资本要素的流出促使当地资本要素的有效的配置。

第二,沿海、内陆区域之间的劳动要素跨区流动始终呈现上升趋势。区域的实际工资逐年上涨,区际间的实际工资差距呈逐年上升趋势。与资本要素不同,区域的边际实际平均工资基本保持不变,没有太大波动。说明我国的劳动配置处于平稳阶段,沿海区域的高工资会持续吸引内陆区域劳动要素的流入,流入的劳动能够得到合理的配置,内陆区域劳动要素的流出也有助于该区域劳动要素的合理配置。

第三,沿海区域的资本要素与劳动要素价格的提高对区域经济有促进作用,其中劳动价格提高对其的促进作用比较明显,资本和劳动要素的流动亦有助于区域经济发展。内陆区域的资本要素价格提高不利于区域经济发展,因为沿海、内陆区域的资本要素价格之差基本稳定,所以内陆区域资本要素价格的提高会在一定程度上降低资本要素的流动速度,进而阻碍区域经济发展。因此虽然资本要素配置开始出现无效率,但是资本要素跨区流动对区域经济发展仍起到促进作用。内陆区域劳动价格提高对其经济发展有促进作用,因为沿海、内陆区域劳动价格之差呈上升趋势,所以虽然内陆地区劳动价格提高,但增加幅度少于沿海地区域。资本、劳动要素的跨区流动对内陆区域经济发展起到促进作用。

第四,资本、劳动要素的跨区流动对区际经济发展差距有促进作用,说明了要素的循环累积因果机制。[4]资本、劳动要素的跨区流动形成了区际经济发展差距,区际经济发展差距进一步促进生产要素的跨区流动,如此往复不断扩大区际之间的经济发展差距。

3.2 政策建议

通过上述对我国沿海、内陆地区要素流动现状的分析以及要素流动对我国区域经济发展的影响分析,可以从以下几个方面入手促进区域经济的均衡发展。

要素回报率差异是导致区域经济发展差距的重要因素,尤其是劳动力报酬的区际差异。虽然从实证分析中可以得出,区际劳动力报酬的差距同时有利于我国内陆、沿海地区的经济发展,但从长远来看,应逐步提高内陆地区的劳动力报酬,劳动者收入的提高会扩大当地需求,需求的扩大会带动当地产品市场的扩张,进而促进当地供给。供给会带来劳动力和资本需求的增加,进而提高生产要素的价格,形成良性的循环机制。从结论中可以看出,生产要素价格的提高会促进地区经济的发展,因此通过上述循环机制,内陆地区经济会发展起来,进而缩小内陆、沿海地区的经济发展差距。

由于资本要素的跨区流动并没有使资本要素得到合理利用,因此政府应大力发展内陆地区的生产技术,加大当地公共投资环境建设和产业或产品配套能力建设,使资本要素能够在当地得到合理配置。

由于要素的合理流动会促进区域经济发展,因此政府应改善内陆地区的交通基础设施,使其为要素流动提供有力的地理条件,并且完善相应的法律法规,减少人为因素对要素区际流动的影响。抑制地方保护主义,打破市场分割以促进区域经济的均衡发展。

[1]义旭东.论生产要素的区域流动[J].产力研究,2004,(9).

[2]Bai,Chong-En,Hsieh,Chang-Tai Qian,Yingyi.The Return to Capital in China[J].Brookings Papers on Economic Activity,2006,(2).

[3]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952~2000[J].经济研究,2004,(10).

[4]白积洋.要素跨区流动、产业集聚与区域经济发展差距[J].世界经济情况,2010,(9).