基于痕迹检验的交通事故再现鉴定案例分析

廖文俊,李师可,张志勇

(1.西华大学 交通与汽车工程学院,四川 成都 610039;2.四川西华机动车司法鉴定所,四川 成都 610039;3.司法部司法鉴定科学技术研究所,上海 200063)

1 引言

公路交通是由人、车、道路环境三个基本要素构成的具有特定功能的闭环系统[1]。道路交通事故的发生是这些因素综合作用的结果,在事故过程中,各要素间的相互作用会在事故现场遗留下交通事故鉴定的重要证据——事故现场痕迹。交通事故现场痕迹是交通事故各个参与方行为的客观记录和反映,它主要包括路面痕迹、车体痕迹、人体痕迹、其它痕迹等[2]。交通事故痕迹勘验是确定交通事故责任和成因的主要依据,现场勘验提取的痕迹物证越多,勘验越详细,事故原因的分析就越清楚[3]。从某种意义上讲,事故形成过程的分析就是根据现场勘验所获得的各种痕迹物证的检验鉴定,对已经发生的交通事故进行再现。就其本身来说,这是一个复杂的开放系统,影响其准确程度的因素很多,这要求鉴定人员必须运用现代科学方法,以交通事故现场痕迹的客观事实为依据,找出各种痕迹的因果关系。但是,以往仅通过痕迹物证鉴定所分析推断的事故形成过程,缺乏必要的科学理论支撑,在事故处理中只能起参考作用。

随着道路交通事故的频繁发生,重大、复杂、疑难事故增多,要求公安机关公正、准确地判别交通事故责任,和谐地处理交通事故。因此,迫切需要机动车司法鉴定机构掌握车辆碰撞仿真的前沿技术,提高交通事故再现的技术水平,利用计算机辅助事故再现,查明事故原因。目前常用的以经典力学为基础的交通事故再现方法是基于动量/冲量方法或变形/能量方法,且用于事故再现分析的计算机软件发展迅速并逐渐趋于完善,在国内应用较为广泛的是奥地利H.Steffan博士开发的PC-crash事故再现软件[4]。PC-crash采用统一模型方法,鉴定人需要分析确定实际事故碰撞形态,通过事故现场痕迹勘验等确定各种参数,采用正向模拟、反复迭代的算法进行仿真模拟,通过验证模拟痕迹与事故现场痕迹是否吻合来推断碰撞过程前后的速度,进行事故计算机模拟再现。

本文通过一起典型交通事故(汽车与两轮车碰撞)案例的分析,探讨了痕迹检验在利用PC-crash软件进行交通事故再现分析中的应用。

2 案情摘要

某年某月某日(天气:晴),一辆无号牌电动两轮车(以下简称两轮车)在某公交站台附近路段(干水泥路面),与一辆比亚迪牌客车(以下简称客车)发生碰撞交通事故,导致两轮车骑车人和搭载人死亡。事故发生后,客车驾驶员自述其驾车以时速约50~60km/h驶过事故路段人行横道线后,两轮车突然横过道路,由于事发突然,未及避让发生碰撞。因对客车车速、事故碰撞地点是否在人行横道线内等存在争议,故进行事故再现鉴定。

3 痕迹检验

依据标准GA41-2005《交通事故痕迹物证勘验》相关要求,对事故车辆的碰撞痕迹、路面痕迹等进行检验。

3.1 事故车痕迹

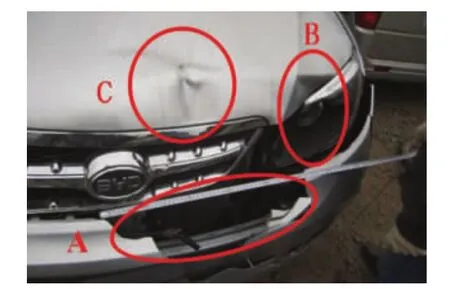

经检验,客车车身前部左侧可见三处明显撞击痕迹部位。其中痕迹A系客车前保险杠左侧局部破损痕迹;痕迹B、C为发动机舱盖左侧区域的两处邻近的凹陷痕迹(见图1)。在客车车身左侧前部见三处明显痕迹,其中D、E分别为客车前保险杠左侧面板、左前翼子板上的黑色加层痕迹;F系发动机舱盖左上端局部的轻微凹陷痕迹(见图2)。

图1 客车前部左侧痕迹照片

图2 客车左侧前部痕迹照片

两轮车车架呈“V”字形变形,车架中部已断裂;其车体中部蓄电池盒撞损,座椅及座杆向左侧弯曲变形;其后部行李架脱落,后轮左侧支架、脚架向右侧弯曲变形等(见图3)。

图3 两轮车左后部

比对客车、两轮车相关痕迹。客车前保险杠左侧与两轮车后轮左侧的损坏部位,二者的高度范围内对应一致;客车前保险杠面板左侧的加层痕迹与两轮车电瓶盒在同一离地高度范围内;客车左前翼子板的黑色加层痕迹与两轮车把手离地高度基本一致,且加层颜色与无号牌两轮车把手颜色一致(见图4)。

图4 客车与两轮车(同型车)痕迹比对

3.2 事故现场痕迹

依据道路交通事故现场图、事故照片及相关信息,检验确定事故相关信息。

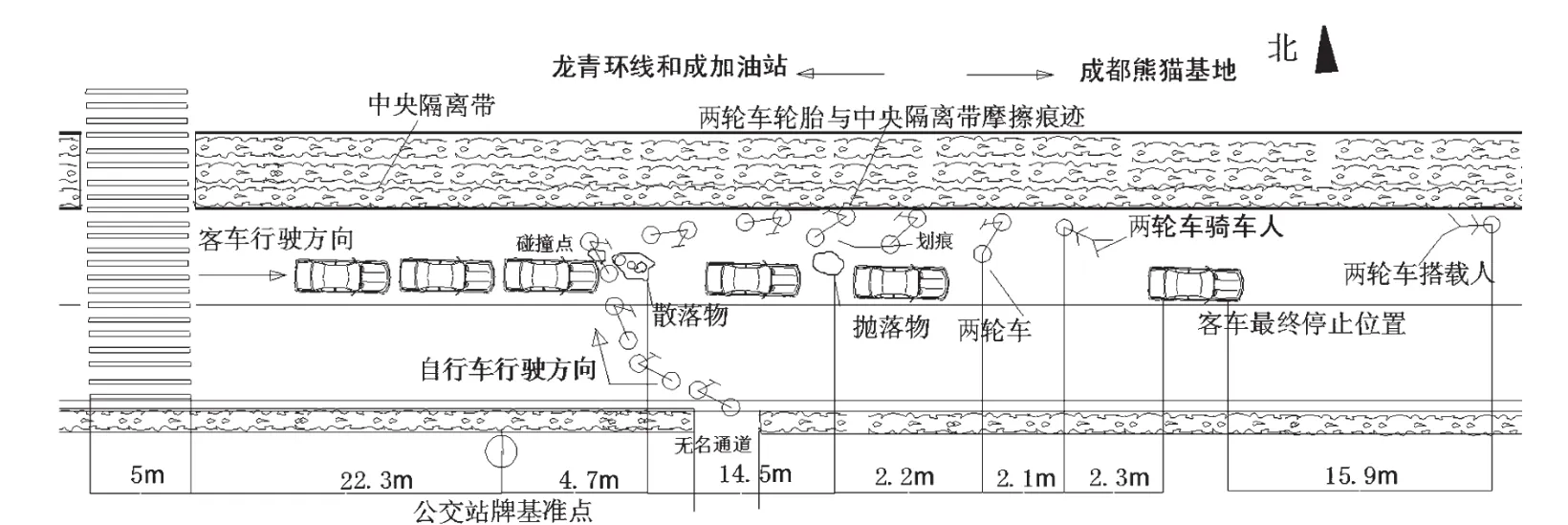

事故发生时,天气为晴天,客车由西向东行驶(见图5),事故路段为双向4车道,水泥路面,道路中央有中央绿化带分隔,同向车道间有黄色虚线。事故路段有一宽约5 m的人行横道,在道路南侧,距离该人行横道线东侧边界22.3 m处为一公交站牌(基准点)。碰撞散落物、抛落物距离公交站牌分别为4.7 m、和19.2m。两轮车及其骑车人与客车的后轴纵向距离分别为4.4 m和2.3 m;两轮车搭载人与客车的前轴纵向距离为15.9 m。两轮车轮胎与中央隔离带擦痕、车身倒地划痕长度分别为2.1 m和1.6 m。

图5 事故现场图

3.3 两轮车骑车人、搭载人伤害情况

据两轮车骑车人、搭载人尸检报告确定人体伤害情况,两轮车骑车人尸长167cm,搭载人尸长152cm。经尸表检验两尸均见头面部、躯干部、四肢多处损伤,分布广;经DR(Digital Radiography)检查,颅脑损伤严重,可构成致命伤。其中骑车人左大腿、左膝内侧见条状擦挫伤;搭载人左小腿、左膝、右小腿内侧见块状擦挫伤。两轮车骑车人、搭载人的相关痕迹均符合骑跨两轮车的交通事故伤特点,其死亡原因均为颅脑损伤。

4 事故形态分析

据事故车辆的碰撞痕迹、路面痕迹、人体痕迹等的检验,分析事故形态。

如图6所示,分析认为,客车在由西向东行驶至事故路段公交站牌处时,其左前部与横过道路的两轮车的左后部发生碰撞。碰撞致使客车前保险杠正面左部与两轮车后轮左侧变形损坏。碰撞过程中,两轮车骑车人、搭载人的左腿分别与客车左前灯具部位、前保险杠接触碰撞;两轮车搭载人翻倒在发动机舱盖上,随客车制动减速,其抛落于客车左前方。因碰撞冲力作用于两轮车后部,两轮车与骑车人在偏心碰撞力作用下随客车向前运动的同时,发生逆时针转动,与客车左侧前部又发生了刮擦;随客车制动减速,两轮车向客车左侧翻倒滑出,与中央绿化带发生擦碰后,停止于客车左后方;两轮车骑车人被抛出后停止于客车左后方。

5 事故再现与验证

本案例利用交通事故仿真软件PC-CRASH模拟再现碰撞事故过程。

5.1 事故再现的主要参数

在事故再现中碰撞点和碰撞速度是最敏感的关键参数[5]。通过相关痕迹检验,事故现场人行横道线东侧边界与公交站牌之间未见事故有关痕迹。据碰撞散落物和抛落物等的位置,分析认为客车与两轮车的碰撞地点应位于公交站牌与散落物之间。在初步确定碰撞位置区域后,并根据功能原理、汽车动力学理论及车辆碰撞原理估算碰撞速度范围。

据事故涉案车辆的车辆信息和检测数据,利用交通事故仿真软件PC-CRASH建立事故车辆动力学模型、轮胎-地面力学模型、两轮车、骑车人及搭载人多刚体模型。据车身痕迹特征等信息,确定两车的碰撞部位、变形特征以及在碰撞前瞬间两车的方位和其它相关数据。事故发生时路面为干燥水泥路面,汽车制动摩擦系数取0.6~0.7。在PC-CRASH软件中设置上述碰撞点、碰撞时车速、车辆方向角等参数,进行碰撞仿真(见图 7)。

图6 碰撞事故形态分析示意图

图7 仿真建模

5.2 事故再现验证

5.2.1 现场痕迹验证

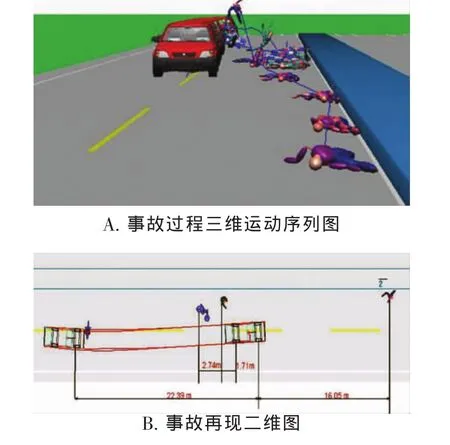

设置相关仿真数据,进行正向模拟,并对仿真结果进行验证。本案例中选取车身变形特征和人、车停止位置及方位作为综合验证参数。在PC-CRASH软件中,车辆、行人采用多刚体模型,人-车碰撞计算与实际碰撞略有差异,故设置参数的不同权重系数,其中汽车与两轮车停止位置权重为0.6,两轮车骑车人和搭载人停止位置权重均为0.2。调整参数,进行多次仿真模拟,事故再现结果如图8所示。在客车车速65 km/h,两轮车车速为15km/h时,两轮车骑车人、搭载人与客车间距与事故现场检测距离的误差如图9所示,计入加权系数计算得到仿真结果总误差约为5.12%。

图8 事故再现图

图9 仿真结果误差

5.2.2 事故形态验证

事故再现部分过程如图10所示,仿真结果显示,客车前保险杠左侧与无号牌两轮车后轮左侧接触碰撞。碰撞过程中,两轮车搭载人翻倒在发动机舱盖上,随后抛落于客车左前方;在碰撞中两轮车逆时针转动与客车前部左侧发生了擦挂,之后两轮车翻倒划出并与中央绿化带发生擦碰。两轮车骑车人被抛落滑动后停止于客车左后方。仿真结果与事故现场车辆、两轮车、两轮车人员的相对位置和方位、两轮车人员的受伤部位、以及事故车辆的接触部位能够较好吻合。

图10 事故再现三维图

5.2.3 人体伤害情况验证

据两轮车骑车人、搭载人尸检报告,两者其死亡原因为颅脑损伤。本案例以人体头部冲击指数HIC(head injury criterion)作为两轮车骑车人、搭载人头部损伤情况的判别依据。其计算公式[6]为:

式中t1、t2是使HIC达到最大值的作用时段的起始和终止时间;TS、TE为碰撞起始时刻和碰撞结束时刻;a为头部质心的合成加速度,用重力加速度的倍数表示。一般取HIC=1 000作为安全界限值,据损伤定级(AIS)的评分原则和HIC的对应关系,当HIC值大于1 000时,即为严重伤,有生命危险。

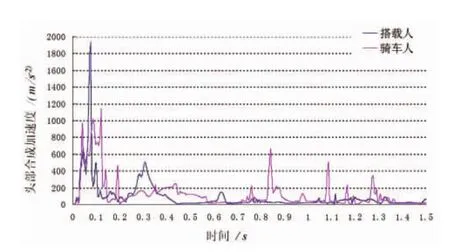

将仿真计算得到的头部合成加速度数值 (见图11),用式(1)计算出HIC值,计算时段的时间间隔为15 ms。计算得到两轮车驾车员和搭载人的头部加速度HIC值分别为4108和8942,大于安全界限1000。据AIS评分标准和HIC的对应关系,人体损伤程度6级,人员当场死亡或无法抢救。再现结果与实际人体伤害情况符合[7]。

图11 碰撞过程中头部加速度曲线

最终再现结果显示,客车与两轮车碰撞地点不在人行横道线内。当客车在碰撞瞬间的行驶速度在61 km/h~65 km/h范围内时,事故再现结果与事故现场客车、两轮车人员的相对位置和方位、两轮车人员的受伤部位、以及事故车辆的接触部位能够较好吻合。再现的事故过程符合该事故的现场痕迹、车体痕迹及人体痕迹所显现的事故形态特征。

5 结论

本案例系典型的汽车与两轮车碰撞的交通事故,在事故过程中,存在汽车与两轮车、汽车与人体以及两轮车与道路中央绿化带的碰撞,其事故形态较复杂,痕迹物证较多。通过详细的痕迹检验及分析,利用事故再现仿真软件平台,在合理误差范围内,能够较真实的重建事故过程,能形象地分析各种痕迹物证的科学逻辑关系和各种事故现象的因果关系,这对于事故责任认定以及相关当事人等的和谐调解具有重要的作用。

通过本案例可见,交通事故现场痕迹物证的采集是事故分析的前提,相关参数数据的准确程度直接影响事故再现的结果。与此同时,它也是事故模拟仿真结果不确定度的验证和评估依据。鉴定人员应该重视痕迹检验的重要作用,在利用较先进的计算机仿真技术进行交通事故再现过程中,应以交通事故现场痕迹的客观事实为依据。

[1]郑安文,郭健忠.重视道路条件对道路交通安全的影响作用[J].武汉科技大学学报(自然科学版),2002,25(1):31-34.

[2]GA41—2005,道路交通事故痕迹物证勘验[S].北京:中国标准出版社,2005.

[3]邹冬华,陈忆九,刘宁国.车外人员与汽车碰撞事故现场痕迹特点分析[J].中国司法鉴定,2008,(6):77-82.

[4]袁泉,李一兵.车辆碰撞事故再现技术研究的现状与发展方向[J].公路交通科技,2002,(2):122-125.

[5]王宏雁,邵文煌.基于Pc-crash的交通事故再现误差分析[J].同济大学学报(自然科学版),2009,37(4):531-536.

[6]Paul DB,Clifford CC,Bahig BF.Vehicle Crashworthiness and Occupant Protection[M].American Iron and Steel Institute,2004:330-334.

[7]美国机动车医学促进会.重庆市急救医疗中心译.简明损伤定级标准2005[M].重庆:重庆出版社,2002:36-68.