黑龙江煤炭城市用地生态调整与规划对策研究★

孙明 华颖 李冬梅

(黑龙江科技大学建筑工程学院,黑龙江哈尔滨 150027)

0 引言

黑龙江煤炭城市属于严寒气候,冬季漫长而寒冷,夏季短暂而凉爽,多数煤炭城市是因煤矿而建形成了多中心、分散化的空间结构,煤矿资源不足或减产引起一些城镇的衰退。煤炭城市的任何一项政策或煤炭枯竭,都将影响城市人口的重新分布与用地布局结构,并最终影响整体城市用地性质。因此,迫切需要对黑龙江煤炭城市用地进行生态调整和生态规划研究。

1 黑龙江煤炭城市用地概述

1.1 黑龙江煤炭城市用地规模

20世纪80年代以来,黑龙江煤炭城市用地规模有扩大的趋势,用地的扩张通常在空间上是非均衡的,即规模的增长和结构的演变是相辅相成的。许多城市为了改善人居环境、增强城市竞争力增加了城市生态空间和公共空间的建设。煤炭城市人均用地规模与其他类型城市相比并没有更大的差别,人均用地的差异主要是由于城市规模、地理位置[1]。而实际上一些建成区与资源开采地相交错的煤炭城市规模要大于统计所显示的数据(如表1所示)。

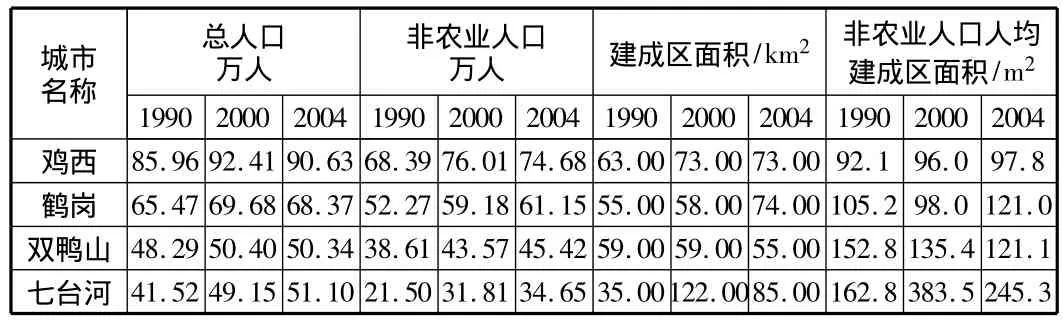

表1 黑龙江煤炭城市规模发展统计

1.2 黑龙江煤炭城市用地空间现状

1)城市用地具有被动性和突发性的典型特征,城市用地兴建缺乏完善的规划,以致城市功能分区不合理,市政基础设施建设滞后,公共服务设施不健全。

2)煤炭城市采空区塌陷严重。

采煤沉陷使大量地表建筑物损坏、开裂,甚至倒塌,相当部分的市政基础设施受损,已经成为影响煤城经济发展和社会稳定的重要因素。

3)煤矸石山处理难度大。

如黑龙江煤炭城市煤矸石的历年堆存量达3亿t,仅国有重点煤矿煤矸石山就有150多座,其中十几座山有自燃现象,并以每年千万吨级的速度递增[2]。

2 城市用地空间布局模式

2.1 紧凑型城镇用地空间布局

1)整体有机体布局。

整体有机体布局是指由于煤炭产业特点,矿区比较零散,煤炭城市不可避免的形成分散格局,因此,各矿区适当地集聚,以中心城镇为主导,带动周边矿区,形成一个有机的整体单元。

2)局部集约布局。

在性质相似的一个或若干矿区内部通过用地规划,使矿区环境能够满足居民在物质和精神上大部分的需要。矿区生活与工作可通过步行来实现,矿区作为独立的居民点进行用地规划布局。因此用地性质和环境应该直接地、正确地反映特性和愿望。煤炭城市应强调单一资源下的多样化,减少能耗与用地蔓延,增加容积率和层数,最大限度提高用地集约化,使城镇发展达到最优化[3]。

2.2 一城多镇用地空间布局

城镇由一个主城和多个城镇组成,主城是煤炭区行政、经济、文化的中心,其他城镇则功能较为单一。城市用地布局尽可能避开不利的自然条件,向水源充足、水质良好,排水通风的地段集约发展,由此形成组团集约布局。组团间有快速的干道联系。由于组团是由各矿区组成,经济规模单一、发展有限,不可持续,当条件不允许共同发展时,应优先发展主城镇,把有限的资金投资到重要的地方,实行以主带副的用地模式,最终达到共同发展[3]。

3 城市塌陷区用地控制模式

3.1 整治思路

1)利用生态复垦技术改善煤炭塌陷地,节约利用土地;

2)结合煤矸石山和塌陷地整治,改善城市的生态环境,为居民创造良好的生活质量以及休息日的户外游憩场所,完备生态结构,建构良好的生态系统;

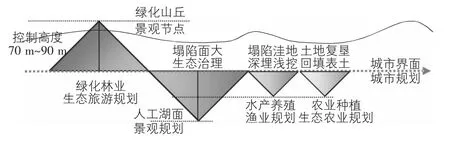

3)塌陷地和煤矸石整治要有意识地变废为宝,利用煤矸石山和塌陷的洼地,建设基础条件支撑的旅游项目[3](见图1)。

3.2 塌陷区控制带模式

1)内带。

内带控制线内部分,是城市用地的主要限制区域,应优先发展生态用地。通过控制迁移的先后顺序,来控制用地的集约程度。对于已有的建筑应根据塌陷区的深度、地质构造、气候、建筑密度等因素确定迁移顺序。

图1 黑龙江煤炭城市特殊用地调整框图

2)环带。

外环控制线以外的区域,起到保护城镇发展和生态缓冲的作用,应限制发展。它对城镇影响巨大,原则上在保持现状基础上退建还林,或建设与自然生态协调的森林公园、苗圃等绿色生态产业用地。

3)控制带模式。

控制带只是通过调整不同用地的迁移或建设顺序与选址来控制塌陷区建设的一种手段方法,是在吸取城墙的控制功能而形成的规划原则,还需在实践中深化检验[3](见图2)。

图2 控制带模式示意图

4 城市单位用地协调模式

煤炭城市“单位制”对用地布局的影响是巨大的,城镇空间单元建设基本上都是围绕矿区大院展开的。虽然单位大院具有就业与居住就近和便于管理的优势,但由于各矿区更多按采掘流程而建设的,很少考虑与其他城镇空间单元的关系,不可避免地与城镇建设发生冲突[4]。除了几条主要道路可组织城镇空间构成之外,其他部分之间的关系不是很协调。这种情况在黑龙江煤炭城市都存在,于是城镇微观尺度的空间关系就十分不畅,单位大院严重影响了城镇空间的整体效率。

4.1 单位大院开发弹性

单位大院用地面积一般较大,单独开发难度大,可将大院分解开发。允许大院用地性质进行弹性调整,最大发挥用地效率。由于大地块比小地块缺乏弹性,因此,采取棋盘式用地结构来增加临街面和改善道路交通。小地块单元排列成大地块,大地块可拆成基本用地单元[4]。

4.2 大院用地混合弹性

混合用地应以一种使用性质为主导,增加其他性质时不对原有性质影响过大。混合型用地不宜多,并应控制在一定范围。街坊改造应通过路网来明确不同的用地性质,对建筑应进行功能分区,划分不同性质使用空间,在用地混合中避免一层皮现象,既开发临街部分的公建,又要改善非沿街用地,提高利用纵深土地价值[4]。

5 黑龙江煤炭城市用地生态调整对策

5.1 拓展城市用地功能

加强矿镇合作,加快城市交通、教育、医疗、社会服务用地等基础设施建设,健全完善城市用地功能体系。其次在城市产业结构调整中,有步骤地推进城市用地与矿区分离发展的控制带模式。最后设立产业集聚区,预留弹性产业发展用地用于培育新兴替代产业发展。

5.2 挖掘煤炭用地潜力,预留生态发展用地

要维持煤炭的可持续发展,城市就必须要有可供开发利用的后备资源和产业用地,今后适当增加生态发展用地面积,实行适度开发,为城市产业结构转型赢得时间。寻求更多的资源,使煤炭经济的生命周期有可能得到有效的延伸,提高城市生态环境质量,使煤炭城市不断焕发活力[5]。

5.3 加快煤矿用地生态恢复与治理,发展生态产业

保护好煤炭城市的生态环境,按照“谁投资、谁受益”“谁治理、谁受益”的原则,城市用地适当增加发展特色生态和旅游产业的布局。可利用采空区空间进行商业开发,有的可以开展矿坑养鱼;有的可以开发特色休闲设施,要把发展现代农业作为城市发展的一个新的经济增长点,培育一批现代龙头农业企业,推进农业生产工厂化和产业化经营。

6 结语

论文结合黑龙江煤炭城市发展现状,提出用地生态调整的三种布局模式。城市用地采用整体布局,局部用地采取集约布局;塌陷区用地建设采用控制带方式引导城市顺序。单位大院用地采用混合弹性的协调方式等,初步构建了黑龙江煤炭城市用地生态调整战略的框架,为黑龙江资源城市用地发展和产业转型提供了一些模式和范例。

[1]Sun Ming,Li Jie,Qin Xin.Innovation Research on Eco-Planning of Heilongjiang Coal-Exhausted Town Subsidence Area[J].Advanced Materials Research vols,2012(368):1849-1853.

[2]李 洁,孙 明.中国特色社会主义视阈下黑龙江煤炭城市研究[M].北京:西苑出版社,2011.

[3]吴宇晖,郭 静,张嘉昕.东北煤炭城市产业转型战略中人与自然和谐发展研究[J].东北亚论坛,2006,15(4):9-12.

[4]孙 明,秦 鑫,牟晓梅.寒地林区城镇用地调整对策研究[J].国土与自然资源研究,2008(1):27-29.

[5]李长生.黑龙江煤炭产业发展模式研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学博士学位论文,2006:5-26,60-123.