欠发达地区人口城镇化与土地城镇化协调初步研究

——以梅州市为例

谢正峰,俞万源

(嘉应学院 地理科学与旅游学院,广东 梅州 514015)

我国正处在城镇化快速发展时期,城镇化已经成为地理学、规划学、经济学、人口学、管理学等多学科关注的热点问题.城镇化过程是一个复杂的社会经济过程,即有农村人口转变为城镇人口的过程和第二、三产业不断向城镇聚集的过程,还有农村土地变为城镇用地的过程和城市文化、生活方式、价值观念等向乡村地域扩散的过程.其中,目前我国学者最为关心的是人口城镇化和土地的城镇化的关系问题,具体有以下方面:(1)人口城镇化和土地城镇化的协调问题.如陈桂凤[1]研究发现我国人口城镇化与土地城镇化协调发展空间格局具有水平总体偏低、阶段差距大、区域分异明显等特点;曹文莉[2]研究江苏省人口、土地与经济城镇化协调发展度时认为,在总体水平提高的过程中,人口、土地和经济在不同时期表现出不同的发展势头;刘娟[3]认为重庆市直辖以来人口城镇化指数与土地城镇化指数均呈现持续上升趋势,但土地城镇化指数增长速度明显快于人口城镇化指数增长速度,但是近年来土地城镇化速度明显高于人口城镇化速度,城镇化进程存在空间失控现象;范进[4]等测定了土地城镇化与人口城镇化协调性,结果显示当前中国的土地城镇化明显快于人口城镇化.(2)人口城镇化和土地城镇化的不协调问题.有学者反其道而行之,研究两者的不协调问题.如尹宏玲[5]研究了我国城市人口城镇化与土地城镇化失调问题,研究显示城市人口一土地城镇化整体上呈现出失调发展态势,但这种失调性趋于下降;城市人口一土地城镇化失调性具有明显的地区、规模、类别差异性;谭术魁[6]研究了我国土地城市化与人口城市化的匹配,结果表明,除少数省份以外,我国大部分省份普遍处于人口城市化滞后于土地城市化阶段;李子联[7]利用来自中国省际面板数据,揭示了人口城镇化滞后于土地城镇化之谜;熊柴[8]基于财政分权的视角,认为在中央集权的体制下,财政分权使地方政府之间进行着激烈的经济竞争.在此形势下,地方政府实行了工业用地优惠出让和压低劳动力价格等措施;同时,为弥补财力不足,地方政府又大量依赖土地财政,这些都使得人口城镇化与空间城镇化不协调.人口城镇化和土地城镇化关系问题已经取得了一定研究成果,但还存在以下问题:(1)对人口城镇化和土地城镇化的协调机理还缺乏探讨;(2)对于人口城镇化和土地城镇化协调的评价还没有明确标准;(3)对欠发达地区城镇化和土地城镇化发展关系的研究还未见报道.本文试图以梅州市为例,研究前发达地区人口城镇化和土地城镇化的协调问题,以加深对欠发达地区城镇化发展的认识.

1 梅州市概况

梅州市位于广东省东北部,地处闽粤赣三省交界处,下辖五县一市二区,是世界上最有代表性的客家人聚居地,素有“世界客都”之誉.梅州市总面积15876.06 km2,其中山地面积占24.3%;丘陵及台地、阶地面积占56.6%;平原面积仅占13.7%;河流和水库等水面积占5.4%.根据2010年《广东省统计年鉴》,梅州市经济总量较低,在广东省各地级市中排位倒数第五;人均国内生产总值排名在广东省倒数第一.梅州市第二、三产业比重在三大产业中所占比重偏低,产业结构有待进一步优化;投资总量偏少,投资结构不合理;外向型经济程度不高,实际利用外资较小.梅州市城乡居民收入水平明显低于广东省的平均水平.另外,交通建设落后也已成为制约经济发展的瓶颈.尽管长期以来梅州市一直处于广东省的欠发达地位,但该市一直在积极探索自身的崛起之路.2008年广东省实施“双转移”战略,给梅州市社会经济发展带来新的契机.

2 评价方法

2.1 指标构建的原理

土地城镇化的过程实质上是城市空间规模扩大的过程,城镇之所以不断扩展,其动力便是规模经济,即随着城市面积增加,城市能够承载更多的人口和社会经济要素.城市的规模经济其实是集聚经济,如果城市扩展带来效益的增加则为规模经济;反之,城市扩展不能带来效益的增加则为没有达到规模经济.

2.2 指标构建

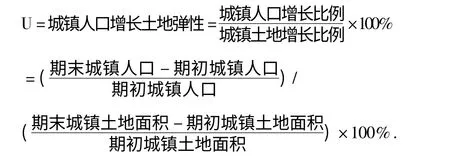

城镇人口增长土地弹性(U)是指在一定时期内,城镇人口增长比例与城镇土地增长比例的比值,具体如公式(1)所示.通过该指标,能够获得一定时期内城镇土地增长对城镇人口增长的效率,是城镇土地利用规模效应的反映.

2.3 协调度评价标准

目前的协调度评价标准过于机械,没有考虑到城镇规模经济问题.因此需要进行修正.基于城镇扩展效率的协调度模型更有利于反映人口城镇化和土地城镇化耦合的真实状态.协调度的标准如表(1)所示.

表1 协调程度分类

由表1 可知,本研究依据城镇土地利用的规模效应原理,将协调度分为三个类型,当U≤0 时,说明城镇土地扩展的同时,城镇人口却减少,出现两者的不协调;当0 <U≤1 时,说明随着城镇土地面积的增加,城镇人口也在增加,但是城镇人口增加的幅度小于城镇土地增加的比例,出现相对协调;U >1时,说明城镇人口数量不仅随着城镇土地面积的增加而增长,而且增长幅度大于城镇土地增加的比例,城市规模效应明显,因此两者达到协调.

3 研究结果及分析

3.1 研究结果

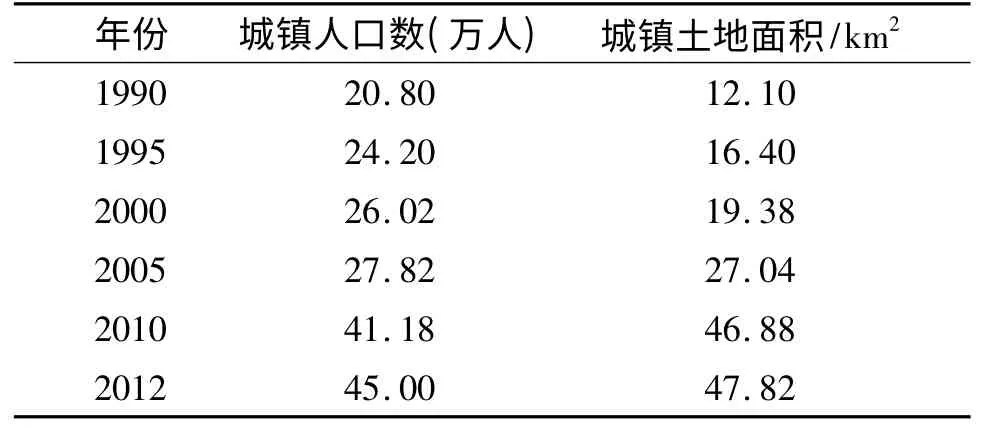

本文以五年为一个时间段,研究1990年以来梅州市人口城镇化和土地城镇化的协调程度.梅州市城镇人口数据源于《梅州市统计年鉴》,城镇土地面积由《梅州市城乡建设统计年报》获得,具体如表2所示.由表2 可知,1990年以来,梅州市城镇土地面积、城镇人口不断增加,这是梅州市城镇化不断发展的表现.

表2 协调程度原始数据

城镇人口增长比例和城镇土地增长比例分别由表2 中原始数据计算得到.梅州市城镇人口增长土地弹性值由公式(1)计算得到;协调程度类型依据表(1)划分,具体如表3 所示.

表3 协调度计算表

3.2 研究结果分析

(1)由表3 可知,1990年以来,梅州市城镇人口增长速度不均衡,1990年以来从现了两次极大值,分别为1990~2005年的16.35%和2005~2010年的45.02%.城镇土地增长速度也出现连个极大值35.54%和73.37%.从年均增长比例来看,年均城镇人口增长比例和年均城镇土地增长比例2005~2010年达到最大值,分别为9.60%和14.67%.可见广东省实施“双转移”战略前后几年是梅州市城镇人口和城镇土地两者增长最快的时期.

(2)城镇人口增长土地弹性体现了城镇土地利用的规模效应.从表3 来看,1990~2010年间,城市人口增长土地弹性为正值,但是都低于100%,因此处于相对协调阶段.2010~2012年,城市人口增长土地弹性高达462.63%,城市人口与城市土地处于协调阶段.说明在“双转移”战略实施对梅州市人口城镇化和土地城镇化协调性的影响有一个发展过程,2010年后“双转移”战略对梅州市人口城镇化和土地城镇化两者的协调程度的作用效果明显显现.

4 影响梅州市人口城镇化与土地城镇化协调的因素分析

人口城镇化和土地城镇化相互作用的机制复杂,但从宏观上看,影响梅州市人口城镇化与土地城镇化协调的因素有自然、经济、城市化水平和劳动力、政策等因素.

(1)自然因素.梅州市山地丘陵多,素有“八山一水一分田”之说.由于平地较少,难以开展大规模的工业生产,城市扩展受限.2012年之前,梅州市仅有一个市辖区,梅江区的平原面积不足一半,扣除建成区及正在施工建设的区域后,可发展的空间更为有限,远远不能满足梅州市城市发展的要求,迫切需要通过中心城区的扩容提质,增强城市的承载力和带动能力.

(2)经济因素.梅州市作为广东省欠发达地区,经济总量始终排在后列.2011年,梅州市经济增长速度明显加快,在全省增长率整体减缓的背景下,增长率提高至14.5%,排在第5 位.但是从经济总量来看,这一年梅州市GDP 总量在广东省排名第19 位,仅占广东省全省的1.39%,与潮州、河源、汕尾、云浮同处于最后梯队.全省人均GDP 为50295元,梅州仅为全省的34.25%,为17226 元,因此梅州市与广东省内及周边地区城市相比经济总量偏小,而且经济总量在广东省的比重持续降低,随着珠三角等地区的快速崛起,梅州的区域地位存在相对边缘化的趋势.与周边相邻地区以及省内其他地区相比较,梅州经济实力和发展后劲不足.这其中尤为突出的问题就是中心城区对区域发展尚未形成强有力的带动,城市功能有待进一步加强.

(3)城市化水平.2010年梅州市域总人口为514.75 万人,其中常住人口约为424.01 万人,总人口中非农人口126.23 万人,城市化率仅为29.74%,明显低于全国(接近50%)、广东省(64%)和珠江三角地区(超过80%)的平均水平,仍处于低水平状态.根据梅州城市化的进程,依据城镇化水平的“s”曲线,梅州现阶段处于加速发展阶段的转型阶段.从城市化发展速度来看,城市化持续增高,但速度下降.1987年至2007年,梅州市城镇化率从1987年的8.03%增长到24.59%,年平均增长率为5.5‰,但市域人口虽持续增长,年增长速度呈下降的趋势,2002年有显著提高,2000年后梅州市的人口增长速度基本都在5‰以内.

(4)劳动力因素.目前梅州市人力资源总量247.35 万人中,农村人力资源188.35 万人,城镇人力资源59 万人,其中初中以下学历118.7 万人,占48%,高中中专中技学历108.8,占44%,大专以上学历19.8 万人,占8%;接受过职业技能教育的有78.6 万人,占31.8%,接受过就业培训的有39.3 万人,占15.9%.与广东省相比,每10 万人中大学程度人口数量明显偏低,显示人才较为缺乏.人口构成以初中、小学程度为主,整体素质偏低.

(5)政策因素.对于广东省实施的“双转移”战略,梅州市给予积极的回应.建立了三个专业转移工业园,2011年完成工业增加值18.69 亿元,比增50.39%;解决劳动就业15217 人,其中劳动力占95%.扩大城区面积,2012年以来,将梅县的西阳镇划归梅江区,然后又将梅县改为梅县区.通过招商引资,引进人才,推动了产业的转型升级.因此,2010年以来,“双转移”战略对人口城镇化和土地城镇化的协调的促进作用明显体现.

5 结论与讨论

5.1 研究结论

(1)本研究认为,人口城镇化和土地城镇化的协调问题不应该看某个年份的静态数据,而应该从一定时期内城镇人口和城镇土地面积变化的关系来研究两者的协调问题.

(2)与以往研究人口城镇化和土地城镇化协调程度的方法不同,本文借用了经济学上的弹性概念和规模经济原理,提出城镇人口增长土地弹性.通过研究发现,1990~2010年,人口城镇化和土地城镇化处于相对协调,由于协调度均小于100%,说明了梅州市和我国其他地区一样人口城镇化水平低于同期土地城镇化水平.但2010年以来,城市人口增长土地弹性远超过100%,达到463.63%,说明梅州市作为广东省欠发达地区,随着广东省“双转移”政策的实施,其城市土地利用效率在不断提高.

(3)城镇化是我国社会经济发展的必然趋势,欠发达地区的城镇化面临更多问题,在城市化过程中如何提高其城镇化的效率和质量,是需要长期研究的课题.

5.2 讨论

(1)人口城镇化和土地城镇化的关系是非常复杂的,两者各有自己的内在演变规律,用简单的评价指标只能从外在角度对两者的协调性进行评价,对于两者相互作用关系的机理,还有待于进一步研究.

(2)欠发达地区城市,如梅州,和其他地区相比,由于经济落后、城市规模不够大,其对本地农业人口的吸引力与发达地区存在强烈竞争,因此该地区农业人口的流动就相当复杂,引起其城镇化的机理与发达地区不尽相同,值得进一步研究.

(3)2013年11月24 日,梅州市正式被国务院批准改梅县为梅县区,这样梅州市便增为两个区.撤县设区扩大了梅州市城市中心区的范围,改变了梅州市城市化原有的路径.因此,由行政区划调整带来的城镇化问题需要进一步探讨.

[1]陈凤桂,张虹鸥,吴旗韬,等.我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J].人文地理.2010,25(5):53-58.

[2]曹文莉,张小林,潘义勇,等.发达地区人口、土地与经济城镇化协调发展度研究[J].中国人口·资源与环境2012,22(2):141-146.

[3]刘娟,郑钦玉,郭锐利,李美荣.重庆市人口城镇化与土地城镇化协调发展评价[J].西南师范大学学报:自然科学版.2012,37(11):66-72.

[4]范进,赵定涛.土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素[J].经济学家,2012(5):61-67.

[5]尹宏玲,徐腾.我国城市人口城镇化与土地城镇化失调特征及差异研究[J].城市规划学刊,2013(2):10-15.

[6]谭术魁,宋海朋.我国土地城市化与人口城市化的匹配状况[J].城市问题,2013(11):2-6.

[7]李子联.人口城镇化滞后于土地城镇化之谜-来自中国省际面板数据的解释[J].中国人口·资源与环境,2013,23(11):94-101.

[8]熊柴,高宏.人口城镇化与空间城镇化的不协调问题-基于财政分权的视角[J].财经科学,2012(11):102-108.