以功能性分析为导向的自伤行为解释模型研究综述

马小卫?赵斌

〔摘要〕对自伤行为的解释经历了从最初的单一功能解释模型到整合性功能解释模型的发展历程。分析发现,不同理论模型存在以下共同点:(1)不论根本诱因是什么,这些诱因都通过情绪的变化来引发自伤行为;(2)自伤行为可以追溯到童年期的经历,强调早期诱因对引发自伤行为的作用;(3)自伤行为是个体对环境不良或自身不适状况的应对或反馈方式;(4)后期的负性强化导致自伤行为的重复发生。未来自伤行为的研究除了进一步从神经解剖学角度完善自伤行为的功能分析外,还应注重跨领域的应用研究,将功能性分析与临床医学和教育干预相结合;注重实证性研究,提高研究结果的外部效度;改善数据和信息收集的方法,提高研究的信度;特殊人群与普通人群自伤行为的对比研究。

〔关键词〕自伤行为;功能性分析;解释模型

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2014)19-0004-05

一、引言

1938年,Karl Menninger[1]首次提出“割腕综合征”(Wrist Cutting syndrome)的现象,并提出“自伤行为”(self-injurious behaviors,SIB)的概念,指出自伤行为是个体不以结束生命为目的的局部伤害自己身体的行为[2];2012年,美国《精神疾病诊断与统计手册》第五版(DSM-5)将自伤行为确定为一种新的疾病类别[3]。自伤行为不仅在特殊人群中发生,普通人群中也有很多自伤者[4]。20世纪80年代初,Iwata[5]等人首创“功能性分析”的实验方法,将自伤领域研究方向从早期的心理地形学研究转到对自伤功能的探索。功能性分析是指从功能性的角度来理解、预测和治疗行为问题的一种研究范式,具体来说,用这一范式来分析一种行为时,要通过分析行为发生的前因后果来确定并分析引发这一行为的事件[6]。

功能性分析将自伤行为的重复发生看做是操作性条件反射的结果,行为发生前的特定情境刺激对个体产生了强化作用,一旦以后遇到类似情境,自伤行为就会发生。因此,若能确定某种自伤行为的功能,那么在情境刺激出现时,只要满足了个体的功能需求,自伤行为便不会发生。80年代以来,以功能性分析来解释自伤行为备受研究者的关注,1997年美国《残疾人教育法案》(Individual with Disabilities Education Act,IDEA)的修订案规定要对特殊儿童进行功能性评估[7],强调了功能性分析的作用,本文对以功能性分析为导向的自伤行为解释模型进行了归纳总结和思考,以期对其他相关研究提供

借鉴。

最初以功能性分析思路解释自伤行为的研究所获得的成果,只是单一功能解释模型,模型与行为是“点对点”的关系,即一种模型是一个独立的解释,研究者可能会提出多个模型来解释不同自伤行为,但是一个模型内部不存在相互作用。

二、单一功能解释模型

Carr[8]将自伤的功能归为五个假说:积极强化假说(positive reinforcement hypothesis) 认为自伤行为是一种习得的操作性行为,能够通过积极的社会强化来维持;消极强化假说(negative reinforcement hypothesis)认为自伤行为是一种习得的操作性行为,通过厌恶刺激的结果来维持;自我刺激假说(self-stimulation hypothesis) 认为自伤行为是一种提供感官刺激的手段;器质性假说(organic hypothesis)认为自伤行为是生理异常的结果;心理动力学假说(psychodynamic hypotheses)则认为自伤行为是企图建立自我界限或减少过失感的反应。

Carr提出了自伤动机的五点假设,使得人们对自伤行为的解释跳出了只关注行为本身的狭隘性,开辟了“行为—环境”这一研究新方向,以后的研究也开始考虑“环境”这一因素对自伤行为的作用,如Suyemoto[9]将自伤的功能归纳为六种模型:环境模型、对抗自杀模型、性模型、情绪管理模型、分离模型和边界模型。

在Carr和Suyemoto[10]的自伤行为功能解释中,每一个假说或模型都是从一个独立的角度来解释自伤行为的功能,各个假说或模型之间没有相互作用的关系。这种类型的解释优点便是为我们提供了多个研究自伤行为功能的新视角,开拓了我们的视野。有研究者对20世纪80年代到21世纪以来的自伤行为功能研究作了总结,归纳出以下自伤行为的功能:(1)释放焦虑;(2)表达愤怒;(3)表达不安的想法和感觉;(4)释放压力;(5)表达犯罪感、孤独感、距离感、敌意和忧虑;(6)表达情绪上的痛苦;(7)逃避情绪上的痛苦;(8)为自己提供安全感;(9)为自己提供掌控感;(10)自我惩罚;(11)明确与别人的界限;(12)终止人格解体和现实解体;(13)终止幻觉;(14)终止思维的飞速转变。有的研究认为自伤行为只有其中某一种功能,有的研究则认为自伤行为有多种功能。

但是单一功能解释模型对功能的界定往往过于绝对,同一个研究的各个结论之间缺乏系统的联系。而有些自伤行为的功能是模棱两可的或是由多重原因造成的,于是以后的研究者对单一功能解释模型进行总结提升,提出了整合性功能解释模型。

三、整合性功能解释模型

(一)四功能模型

Nock和Prinstein的研究[11]表明,自伤行为多从年龄较小的时候开始出现,有多种表现形式;自伤的原因与学习理论一致,包括自我强化功能(如情绪管理)和社会强化功能(如引人注意、体验回避),强化又分正强化和负强化,四个因子相互作用(如图1所示)从而可以将自伤的功能分为自我正强化、自我负强化、社会正强化和社会负强化四个方面。其中与自我强化相关的原因出现频率最高,这说明许多人自伤的动机是情绪管理(刺激或平抑)或者以前的生理经验。Nock和Prinstein[12]认为,社会强化不如自我强化频繁的原因是有自伤行为的成年人多孤立于外界环境,缺乏受社会环境影响的机会。这一结论与Iwata等人在1994年的一项研究互相矛盾。Iwata等人[13]对152个有自伤经历的个体进行研究,通过实验设计排除其他因素干扰后,得出的结论是:自伤行为持续发生的个体中38.1%是由社会负强化导致的,26.3%是由社会正强化导致的,25.7%是由自我强化导致的,5.3%是由一些综合控制功能因素导致的,其他因素干扰占4.6%。

本研究认为,Nock和Prinstein的研究“中社会强化不如自我强化频繁”的结论是研究方法选择不当导致的。在他们的研究中,完全倚重自伤者的自评量表来得到自伤方式、频率和功能等数据和信息,虽然该量表在普通样本研究[14,15]和精神疾病样本研究[16]中均被证明有效,但数据和信息终究是来源于自伤者的自评自述,当自伤者以研究对象的身份填写量表时,为了减轻心理压力获得自我安慰会倾向于将自伤归因于外部,在原始数据和信息不客观的情况下得出“社会强化不如自我强化频繁”的研究结论。

Nock和Prinstein的研究最大的贡献是为自伤行为的功能模型提供了清晰的表述和实证支持。该研究在自伤行为解释方面迈出了重要的第一步——用可以直接用于评估和治疗的方法来解释自伤行为。但是“自我-人际(即社会)”和“正强化-负强化”两个维度的概括水平太高,很容易适用于任何调查资料,为自伤行为提供的特征性信息比较有限,进而影响模型的解释、预测功能及其科学价值[17]。而且研究方法上的漏洞也使人对其研究结论产生质疑。

图1 四功能模型

(二)体验回避模型

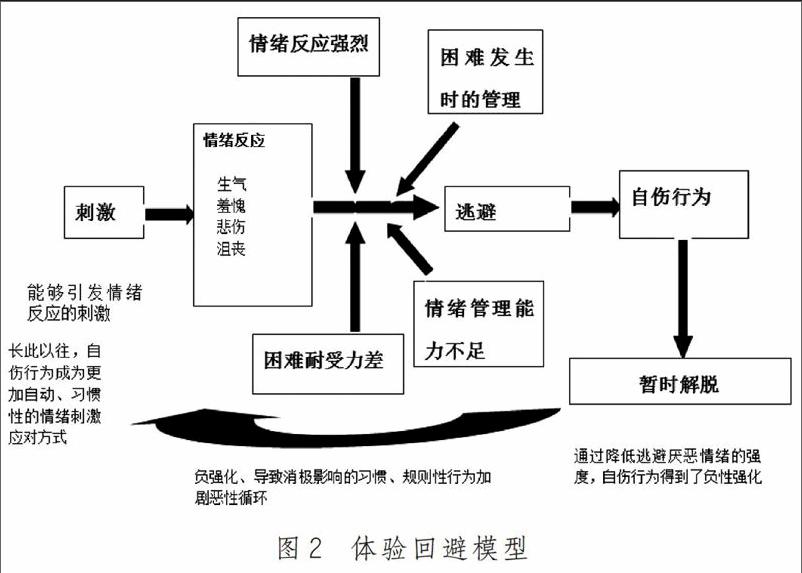

体验回避模型(Experiential Avoidance Model,EAM)认为,自伤行为是个体回避情绪体验的表现。自伤的形成机制为:一个情景事件引发了个体的厌恶情绪,个体为了逃脱或缓解不愉快的情绪体验,在诸多因素的相互作用下实施自伤行为。自伤的结果(缓解负性情绪)为个体带来了即刻满足,这种负强化作用加强了不愉快的情绪刺激和自伤行为之间的联系,一旦个体再次面临不愉快的情绪体验,自伤行为就成为了一个自动化的逃脱反应[17],如图2所示。

EAM模型将自伤行为的功能解释为逃避不期望的或厌恶的情绪体验。大量研究也为自伤行为是体验回避行为这一观点提供了支持,但也受到了一些人的质疑,即个体面对厌恶情境时,为什么选择自伤而不是其他方式来寻求心理解脱。随后有研究开始解释个体选择自伤来回避情绪体验的内在机制。一项研究发现,自伤可以导致内源性阿片肽(endogenous opioids)水平下降[18],从而转移、分散个体对不愉快情绪的反应,或者作为一种自我惩罚方式从而降低情绪反应。

EAM可以说是对四功能模型中的自我负强化的发展,不仅从个体与环境的相互作用角度来解释行为,而且开始寻找行为的生物医学根据,同时还将环境中的触发机制与个体内部的作用机制衔接成一个联动系统来解释自伤行为的功能,以后的自伤行为功能研究大都采用这种联动系统的解释方式,如下面要介绍的心理发展模型和综合理论模型。

(三)心理发展模型

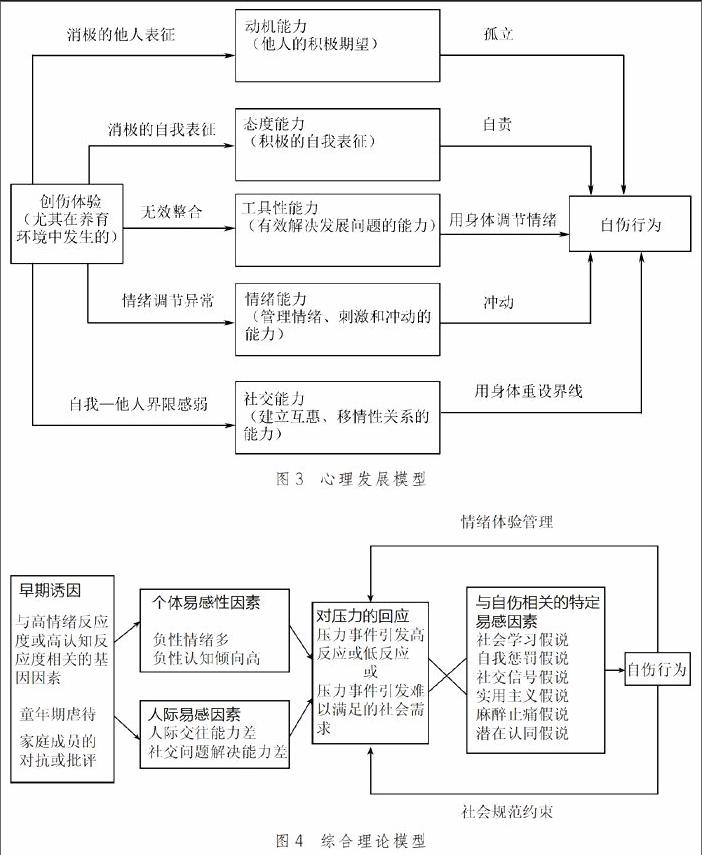

Yates的心理发展模型基于发展精神病理学理论,展现了早期创伤体验导致自伤行为的发展过程。Yates认为,每个人都有五种心理能力:动机能力、态度能力、工具性能力、情绪能力及社交能力。如果个体在童年期受到精神创伤(尤其是虐待),那么他很可能将无法对自己和他人设定恰当的期望,不会有效地感知、表征及整合自己的经验,不能掌握调节刺激的策略,或许也没有能力加入愉快而有意义的社会交往之中。这样的个体往往会通过自己认为最为明确的方式——自伤,来建立自我界限观念。

如下页图3所示,Yates[19]的发展模型认为,儿童早期(尤其是养育环境下的)创伤体验会阻碍个体五种心理能力的发展。而这些心理能力不足就容易引发自伤行为,个体借助自伤来应对心理能力弱化的情况,度过发展过程中的困难;自伤行为是补偿性管理及社交策略,帮助个体获得与他人的关联感、自卫、移情、管理情绪及感知自己与他人的界线。也就是说,自伤是个体由于早期创伤体验导致的、后天形成的一种补偿性管理措施。

心理发展模型将“环境—行为”这一解释模式中间又加入了“心理能力”这一新概念,变为“环境—心理能力—行为”,使内外因共同作用的联动系统解释方式更加清晰,消除了人们对外部因素由外至内的作用过程的疑惑,进一步丰富和完善了自伤行为研究。

(四)综合理论模型

Nock [20]提出一种解释自伤行为的产生、维持的综合理论模型。他认为自伤行为能够维持是因为这是一种能够迅速回应负性情绪体验的有效方法。一些早期诱因(如童年期的虐待等)能使人不论是在头脑中还是在现实中都倾向于用无效的方式处理生活中的压力,这类诱因越多,自伤行为越容易出现。这些早期诱因只是容易使人产生多种精神机能障碍的症状,能够使这些症状变为自伤行为的是一系列直接与自伤相关的特定因素(如社会学习)。

Nock的综合理论模型将多个领域研究自伤行为的成果整合起来,提出了自伤行为研究的新问题和新方向。这一模型有三个主要观点:一是自伤行为是自伤者调节个人情感或认知体验、与他人交流或影响他人的方式;二是能够导致情绪调节或人际交流问题的早期诱因(如童年期的虐待)越多,自伤行为发生的几率越高;三是一些特殊的因素(如社会学习)能够解释为什么自伤者偏偏用自伤的方式来满足个体的功能需要。

四、总结与思考

心理发展模型侧重于对自伤行为致病原因的分析,在分析过程中阐述了自伤行为在其中的功能或作用。而且心理发展模型更强调个体内部因素对自伤的作用。四功能模型和体验回避模型侧重于从行为主义的强化理论对自伤行为的功能进行分析,更强调个体外部因素对自伤的作用。

综合理论模型涵盖内容最为广泛,展现了个体与环境、内因与外因共同作用下自伤行为从诱发到维持的过程,提供了了解自伤行为的多种角度。

总体看来,虽然不同理论模型从不同角度来解释自伤行为,但存在以下几点共识:(1)不论根本诱因是什么,这些诱因大都通过情绪的变化来引发自伤行为;(2)自伤行为可以追溯到童年期的经历,强调早期诱因对引发自伤行为的作用;(3)自伤行为是个体对不良环境或自身不适状况的应对或反馈方式;(4)后期的负性强化导致自伤行为的反复发生。