中高含水油藏矢量化井网设计方法研究

张顺康(中石化江苏油田分公司地质科学研究院,江苏 扬州 225009)

周方喜(中石化江苏油田分公司,江苏 扬州 225009)

钟思瑛,唐在秋,谌廷姗(中石化江苏油田分公司地质科学研究院,江苏 扬州 225009)

近年来,在进行注采井网设计时,考虑储层非均质性对开发动态的影响,针对各向异性的储层[1~4],一些学者和专家提出了矢量化井网设计的方法[5~7],然而该方法比较适用于油田开发的初期,而目前我国绝大部分油田都进入到了开发中后期的中高含水阶段,在进行注采井网调整时还不能充分客观、合理地考虑储层非均质性以及生产动态带来的影响。笔者应用渗流理论,针对老油田油藏特点,结合前人研究成果,提出了高含水油藏矢量化井网设计方法。

1 基本原理

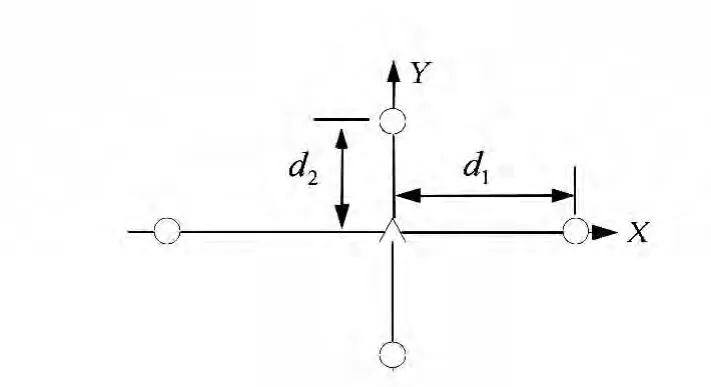

各向异性介质油藏的井网设计,必须考虑储层不同方向上的渗透率大小。平面上各向异性地层的渗透率可以表示为K1和K2,X方向上注采井之间的距离用d1来表示,Y方向上注采井之间的距离用d2来表示,如图1所示。

1.1 开发初期不同方向上井距之间的关系

开发初期进行注采井网部署时,要求不同方向上的注入水均匀推进,相应的油井同时见水。可以用流管法确定d1、d2与K1、K2之间的数量关系[6]:

图1 考虑各向异性的注采单元

1.2 开发中后期不同方向上井距之间的关系

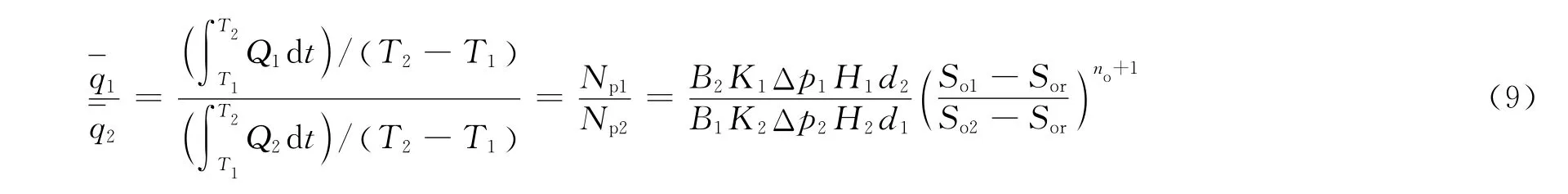

到了开发中后期,不同方向上的油井已经见水,并且水淹程度不同。此时,在进行注采井网设计时,应该要求不同方向上的油井在某一时间段内剩余可采储量采出程度相同,这样就能保证油井同时达到经济极限。即:

式中:Q1、Q2为不同方向上油井日产油量,t/d;Np1、Np2为不同方向上油井的剩余可采储量,104t;T1、T2分别为调整开始时的油井生产时间和油井开采到经济极限的生产时间,月;t为时间,月。

式(2)可变为:

式中:Kro1、Kro2为不同方向上油相相对渗透率,1;Sw为含水饱和度,1;Δp1、Δp2为不同方向上生产压差,MPa;H1、H2为不同方向上有效厚度,m;μ为原油黏度,mPa·s。

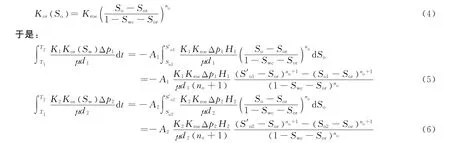

高含水阶段,不考虑油水井措施调整的影响,油井对应井底含水饱和度与时间可以近似认为呈线性关系,所以:dt=AdSw=-AdSo(式中:A为系数;So为含油饱和度)。

根据Corey[8]研究结果,油相相对渗透率可以表示为:

式(4)~(6)中:Kroe为束缚水饱和度对应的油相相对渗透率,1;So为含油饱和度,1;Swc为束缚水饱和度,1;Sor为残余油饱和度,1;no为相渗指数,1;So1、So2为现在的含油饱和度,1;S′o1、S′o2为油井达到经济极限时的含油饱和度,1;A1、A2为系数,其数值等于含水饱和度上升速度的倒数。

近年来,随着国际油价的升高和国内原油需求的增加,越来越多的油田开始让油井达到98%含水以后仍然继续采油,因而可以认为、近似等于Sor,故式(3)可以变为:

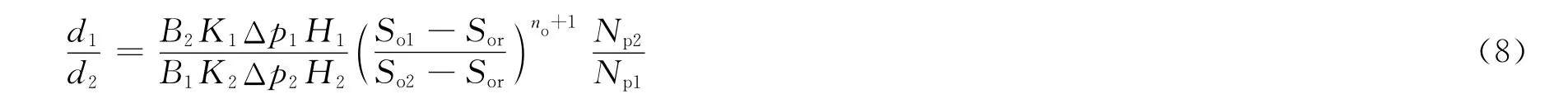

设2口油井含水上升速度分别为B1和B2,在油井进入高含水阶段以后,可以认为含水饱和度变化与含水率变化呈线性关系,故A1/A2=B2/B1,所以:

对于老区已经部署好的注采井网,此时注采井距已经确定,可以通过调整油井日产油量,以保证不同方向上的油井在调整后同时达到开采的经济极限。此时油井平均日产油量的关系满足下式:

2 现场应用

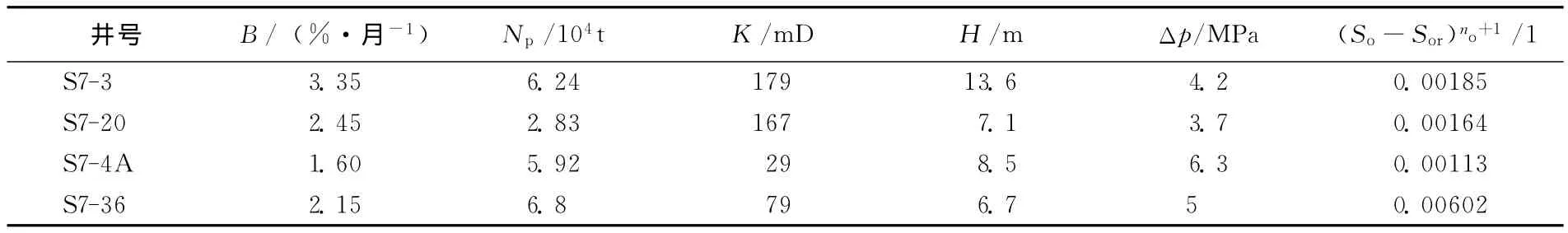

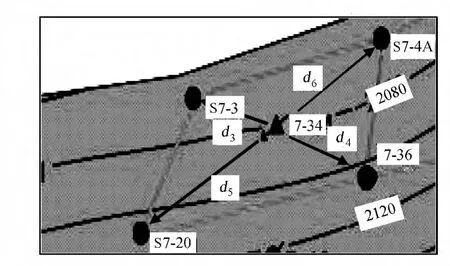

利用提出的方法对SN油田S7断块S7-34井组的注采井网进行了调整,调整前,该井组共有4口油井(S7-3井、S7-4A井、S7-20井、S7-36井),因该井组无水井注水使得井组产量较低。应用矢量化井网设计方法新部署了一口注水井(S7-34井),设定注水井S7-34井到油井S7-3井、S7-36井、S7-20井、S7-4A井的距离分别为d3、d4、d5和d6,如图2所示。调整前各油井参数取值如表1所示,根据式(8)最终确定d3与d4的比值为0.78,d6与d5的比值为0.7。

表1 各油井参数取值

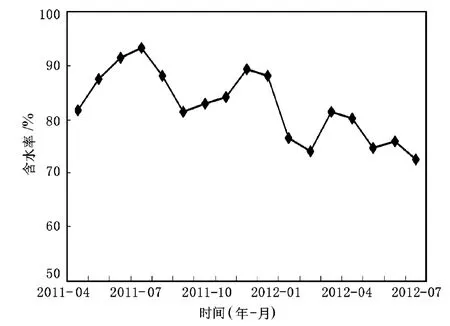

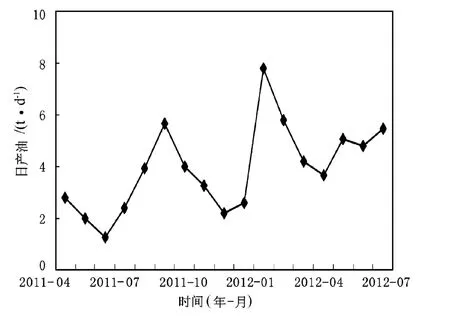

根据上述原则,2011年7月对该井组进行了调整,调整以后含水明显下降,同时井组日产油量稳中有升,调整后井组生产动态如图3和图4所示,取得了较好的调整效果。

3 结论

油藏进入高含水阶段以后,储层非均质性以及开发动态差异的影响较为明显,在进行注采井网设计时,应充分考虑这些因素的综合影响,最终才能保证取得较好的开发效果。

利用提出的方法对高含水油藏进行注采关系调整具有一定的针对性,现场应用实例也表明该方法简便快捷,并且能够保证取得较好的调整效果。

图2 S7-34注采井组示意图

图3 S7-34井组含水率曲线

图4 S7-34井组日产油曲线

[1]Walter R.Permeability anisotropy in low permeability formations [J].SPE10810,1982.

[2]Ramey H J.Interference analysis for anisotropic formations——A case history [J] .Journal of Petroleum Technology,1975,27(10):1290~1298.

[3]Gatens J M,Lee W J.The effects of permeability anisotropy on the evaluation and design of hydraulic fracture treatments and well performance[J].SPE21501,1991.

[4]Lake L W.The origins of anisotropy [J].Journal of Petroleum Technology,1988,40(4):395~396.

[5]刘德华,李士伦,吴军 .矢量化井网的概念及布井方法初探 [J].江汉石油学院学报,2004,26(4):110~111.

[6]李传亮,李炼民 .各向异性地层的井距设计研究 [J].新疆石油地质,2003,24(6):430~431.

[7]李阳,王端平,李传亮 .各向异性油藏的矢量井网 [J].石油勘探与开发,2006,33(2):225~227.

[8]Corey A T.The interralation between gas and oil relative permeabilities [J].Prod Monthly,1954,19(1):38~41.