大港油田三元复合体系色谱分离作用实验研究

陈瑜芳张祖峰

(1.中油大港油田采油工艺研究院 天津 大港 300280)

(2.中油大港油田第六采油厂 天津 大港 061100)

在矿场试验及室内流动性实验过程中发现,三元复合体系在通过地层的过程中出出现一定程度的色谱分离现象,这是混合体系在多孔介质中流动时的一种特性,其程度主要受到竞争吸附、多路径运移以及滞留损失等因素的影响,并导致体系中的各组分在多孔介质中移动时相互分离,最终影响组分间的协同效应,导致采收率降低。因此,研究三元复合体系在地层中是否发生色谱分离,及色谱分离的程度已成为判断体系驱油效果的重要指标。

一、实验准备及实验步骤

1.实验材料

(1)碱为大港油田提供的N a2CO3,纯度为分析纯;(2)表面活性剂为大港油田提供的石油磺酸盐,固含量为40%;(3)聚合物为大港油田提供1600万分子量聚合物,固含量为90%;(4)实验岩心采用2.2 cm×2.2 cm×120 cm的天然环氧树脂浇筑岩心,有效渗透率为500×10-3μ m2。(5)弱碱三元复合体系配制方式为污水配制,污水稀释。

2.实验方案

以[1.2 wt%(N a2CO3)+0.3 wt%(S)+2200 mg/L(P)]的弱碱三元复合体系0.6PV通过天然岩心,建立出口端采出液各组分突破时间以及无因次浓度与注入P V数之间的关系。

3.实验步骤

(1)弱碱三元复合体系配制以及岩心模型的制备;(2)在常温下对岩心进行抽真空处理,并使用模拟地层水饱和岩心,测定岩心孔隙体积;(3)在恒温45℃下,注入弱碱三元复合体系0.5PV;(4)进行后续水驱,使用污水水驱至模型出口流出液中弱碱三元复合体系各组分的浓度等于或接近于0时为止;(5)对出口端采出液进行分析,得到采出液各组分浓度的变化,最终得出采出液各组分的突破时间以及无因次等浓距。

4.组份浓度监测方法

(1)碱:使用酸碱滴定法;(2)聚合物:使用淀粉-碘化镉比色法;(3)表面活性剂:使用两项滴定法。其中,指示剂使用T B、MB以及水的混合液。

二、实验结果及分析

弱碱三元复合体系色谱分离实验结果如以下所示

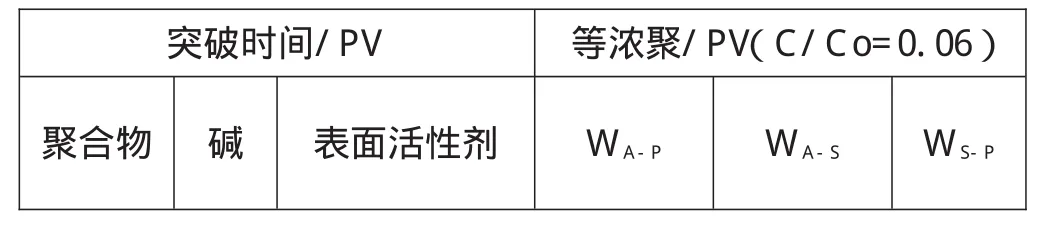

表1 化学剂在岩心中的突破时间和等浓聚

0.370.58 0.59 0.36 0.95 1.22

图1 天然岩心对接模型采出液中各组分浓度变化

通过以上实验数据认为:

(1)在三种化学剂当中,聚合物首先被检测到,即最早突破,表面活性剂以及弱碱随后几乎在同一时间突破

(2)采出液当中各个化学剂组分相对浓度变化曲线所围面积差异较大,聚合物相对浓度变化曲线所围成的面积最大,碱围成的面积略小于聚合物,表面活性剂所围成的面积最小。

(3)采出液中个化学剂组分相对浓度C/CO的极值差异较大,聚合物的相对浓度极值最大,为0.252,其次为碱,相对浓度极值为0.2,表面活性剂相对浓度极值最小,仅为0.044,并且2中化学剂相对浓度极值出现的时间分别为0.72PV、1.25PV、1.5PV,表明配制好的弱碱三元复合体系在注入岩心模型之后其组分浓度出现了很大的变化。

(4)在天然岩心人造模型中,各组分化学剂之间的等浓距为WA-P小于WA-S小于WS-P,表明弱碱三元复合体系各组分化学剂之间色谱分离的程度以聚合物和表面活性剂之间的分离现象最为严重,聚合物与碱之间的分离现象最小,说明弱碱三元复合体系的色谱分离现象为主要发生在表面活性剂和聚合物以及表面活性剂和碱之间的色谱分离,因此,研究如何降低弱碱三元复合体系中色谱分离的程度,起核心问题是如何能够减小表面活性剂的损耗。

(5)大港油田由于孔隙结构的复杂性,在一定程度上也会增加色谱分离的程度

结论

(1)通过天然岩心拼接模型进行了弱碱三元复合体系色谱分离流动性室内实验。实验结果表明,聚合物的突破时间为0.37PV,碱的突破时间为0.58PV,表面活性剂的突破时间为0.59PV;

(2)体系各组分在流经岩心模型的过程中出现了一定程度的色谱分离现象,各组分化学剂之间的等浓距为WA-P小于WA-S小于WS-P,表明弱碱三元复合体系的色谱分离现象为主要发生在表面活性剂和聚合物以及表面活性剂和碱之间的色谱分离。