赣榆县夹谷山坡面侵蚀产沙特征及其影响因素

夏美玲,高之栋,周 岩,王新军,赵言文

(1.南京农业大学 资源与环境学院,江苏 南京210095;2.赣榆县夹谷山水土保持试验站,江苏 赣榆222100;3.江苏省水文水资源勘测局,江苏 南京210029)

气候因素是影响土壤侵蚀的主要外营力,一般来说,年降水总量大,侵蚀总能量也大,土壤侵蚀因而增强,但是年降雨量的区域分布和降雨量年内分配及降雨强度,对侵蚀往往起主导作用[1]。美国学者Wischmeier和Smith[2]提出降雨总动能E及其30 min最大雨强I30的乘积与土壤流失量的关系最为密切,因而降雨侵蚀力的表达式为:R=E·I30。我国的学者根据中国的具体情况也进行了相关研究,江忠善[3]和王万忠[4]等提出,在黄土高原地区,降雨动能和降雨强度的乘积是表征降雨侵蚀力较好的指标。土地利用方式通过改变地面组成物质、植被及耕作方式从而影响了坡面的产流产沙过程,其中地面组成物质是影响土壤侵蚀的内部原因,植被覆盖则是控制和加速土壤侵蚀最敏感的因素[5]。李广[6]等研究提出,在其它条件相似时,不同土地利用方式对水土流失的影响存在显著差异。江淼华[7]等也提出不同的土地利用方式,在降雨的作用下,表现出不同的水土流失规律。

江苏省地处江淮平原,地势低平,河湖较多,是全国地势最低的一个省区,水土流失危害较轻,因此多年来该省水土保持工作没有得到深入的开展,然而近年来由于江苏省经济飞速发展,毁林开荒种植经济林或果园以及各种生产建设项目的数量越来越多,这些人为干扰造成江苏省丘陵山区水土流失趋于严重。自新水土保持法实施以来,该省高度重视水土流失监测研究工作,然而目前针对自身特点的试验研究尚且不足,为深入研究各种降雨强度、不同土地利用方式与土壤流失量之间的关系,本研究选定江苏省水土流失重点治理区赣榆县夹谷山为主要研究区域,探索影响该县水土流失的主要影响因素,揭示赣榆县水土流失规律,寻找适宜的水土保持措施,以期为实现有效控制赣榆县水土流失提供理论依据和技术支撑。

1 研究区概况

夹谷山是山东沂蒙山向南延伸的余脉,属北方土石山区。试验小区位于江苏省赣榆县夹谷山水土保持试验站西侧葫芦山东侧的荒坡坡面上,地理坐标为东经118°52′12″,北纬34°55′26″,地面坡度为8°。小区土壤为花岗片麻岩发育的砂壤土,土层厚度约35cm,砾石含量高、颗粒粗、黏性极差,有机质含量低,土壤容重1.2~1.27g/cm3,因此该径流小区是江苏省苏北丘陵山区原生地貌的典型代表,园区多年平均降雨量为933.9mm,属江苏省降雨量比较少的地区,但是该地区降雨多集中在6—9月份,且多暴雨,降雨强度大,降雨量占全年的70%左右,极易产生水土流失。

2 材料与方法

2.1 试验设计与处理

试验区根据本地的地质、地貌、气候、植被、土壤及地形条件,在坡度为8°的葫芦山东侧荒坡上设置径流区,该径流区坡向指向东北,6个小区平行排列在同一坡面上,依次为乔木用材林、经济林、牧草、顺坡耕作、标准小区及石埂梯田耕作区。为防止客水进入,小区四周设有楔形保护墙,保护墙地上部分高25 cm,地下部分埋深30cm。小区下部布设集流槽,沉沙池,集水池,并且互相连通。在集流槽出口,集水池入口分别装有1/2和1/5的分流梯形堰,以减少集水池的设计容积。集水池一端设有排水管,便于雨后排水。对6种不同土地利用方式径流小区的降雨、径流泥沙、植被覆盖度等指标进行长达20a的测定(表1)。

2.2 观测项目和方法

2.2.1 降雨观测 布设自记雨量计和普通雨量筒各一台,观测降雨量、降雨强度、降雨过程。自记雨量计必须每日早晨8时准时对钟,雨后及时更换自记记录纸。

2.2.2 泥沙量观测 每次降雨径流结束后,采用体积法测定每个小区的径流量和泥沙量。每次径流取2~3个1 000cm3的水样,经混合均匀后,再保留一个水样,经沉淀、过滤、烘干、称重得到悬移质泥沙量;推移质泥沙量采取一次径流一次清理,烘干称其重量,得到推移质泥沙量。悬移质泥沙量与推移质泥沙量之和就是每次降雨径流的泥沙流失量。

2.2.3 土壤性状 对径流试验小区的表层土壤进行采样,采样位置位于以小区中心为原点半径为3m并在小区之外的区域,多点采样后混匀,以供试验室分析。土壤理化性质(土壤质地、容重、机械组成、有机质含量、渗透速度级和结构级等)按照标准法[8]进行测定。

表1 不同土地利用方式径流小区概况

2.3 数据来源和处理

研究数据主要包括1988—1997年及2001—2010年6—9月份径流试验小区的径流和产沙观测资料。所有数据均在Excel和SPSS 20.0统计软件中处理与分析。最小显著性差异法(LSD)[9-11]用于不同土地利用方式试验观测数据差异的多重比较,显著水平设置为0.05。

3 结果与分析

3.1 赣榆夹谷山降雨量特征分析

由图1可知,1988—1997年及2001—2010年6—9月份共记录了219次降雨,其中小雨5次,中雨58次,大雨91次,暴雨58次,大暴雨7次,降雨量共9 258.7mm。根据小区观测资料,其中仅有5次小雨未产流,占抽样次数的2.3%。

观测资料显示,不同土地利用方式下相同的次降雨量,形成径流最快的是顺坡耕作小区,然后依次是标准小区、经济林区、乔木小区、牧草区,石埂梯田表面径流量最小,甚至没有径流产生。

图1 1988-2010年中6-9月份的降雨量分布

3.2 不同土地利用方式对坡面产沙的影响

3.2.1 不同土地利用方式年际产沙变化 由图2可以看出,6个小区年度侵蚀产沙量变化趋势与年降雨量基本保持一致,均随年度降雨量的增大而增大,梯田小区变化趋势不明显。1989年和1991年出现了异常值。

图2 不同径流小区侵蚀产沙量的年际变化

3.2.2 不同土地利用方式年度产沙量差异性分析采用SPSS 20.0统计软件,对不同土地利用方式的年度侵蚀产沙量的观测值进行单因素方差分析。从分析结果可以看出,方差同质性F检验值为21.150,同时显著性水平为0.000(接近0),说明不同土地利用方式具有极显著性差异。不同土地利用方式下的年度侵蚀产沙量均值大小顺序为:顺坡耕作区>标准小区>经济林区>牧草区>乔木用材林区>梯田区。结果表明,不同土地利用方式中,石埂梯田的水土保持效果最好,顺坡耕作不仅没有阻止土壤流失,反而造成土壤流失量加大。

继续通过LSD检验法比较,结果显示LSD的F检验值为75.624,组间方差为6.02×108,组内方差为1.82×108,说明组间方差明显大于组内方差,此外显著性水平值为0.000(接近0),说明不同土地利用方式之间具有极显著性差异。但是通过LSD多重比较中,并没有显示乔木用材林、经济林、牧草及梯田小区具有明显差异性,说明这4个小区对土壤保持的作用基本一致,在本研究观测中水土保持效果差异不明显。

3.3 坡面产沙影响因素分析

为了能够找出试验小区土壤产沙量与降雨强度、降雨动能之间的相关关系,以20a来6—9月份214次(已去除非可蚀性降雨)降雨量、降雨强度、降雨动能、土壤产沙量数据为依据,通过参考文献,筛选出降雨特征因子中可能造成土壤侵蚀的影响因子。

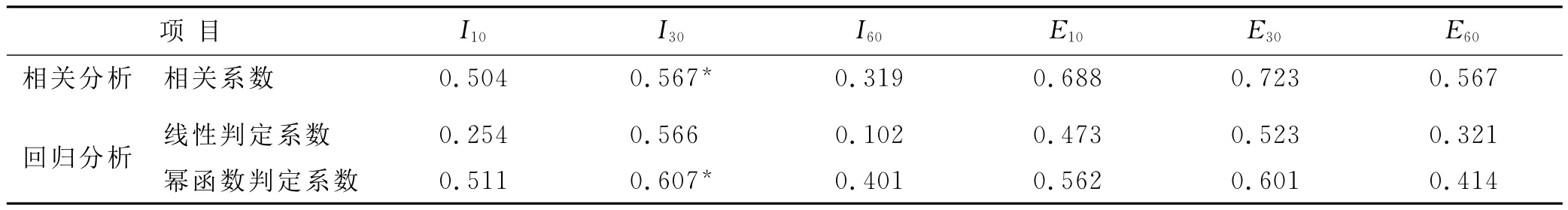

对标准小区次土壤流失量与I10,I30,I60,E10,E30,E60这6个单因子进行Pearson相关性分析,确定相关系数,并拟合直线与幂函数曲线两种形式,进行回归分析,确定判定系数(表2)。

对标准小区次降雨土壤流失量与I30∑E,I30∑E,I30∑E,I10E10,I30E10,I60E10,I10E30,I30E30,I60E30,I10E60,I30E60,I60E60这12个复合因子进行 Pearson相关性分析,确定相关系数,并拟合直线与幂函数曲线两种形式,进行回归分析,确定判定系数,表3为相关拟合分析结果。

表2 降雨单因子与标准小区土壤流失量相关拟合分析结果

表3 降雨复合因子与标准小区土壤流失量相关拟合分析结果

通过表2—3可以看出,各种组合中幂函数相关系数及其判定系数均大于线性相关系数及其判定系数,且I30∑E组合曲线相关系数最大,相关系数为0.871,达到高相关,且判定系数为0.944,说明其拟合度较高,而且单因子I30与土壤流失量的相关关系为0.567,达到了显著相关,幂函数方程拟合度为0.607,是I10,I30,I60中最高的。所以确定本径流小区在土壤结构、坡面坡度和坡长、植被覆盖度以及水土保持措施不变的情况下,土壤侵蚀产沙量与I30∑E之间呈现密切相关关系,即确定I30∑E为降雨侵蚀力因子。

3.4 降雨侵蚀力对土壤侵蚀量的定量作用

相同土地利用方式下,小区产沙量与降雨侵蚀力(I30∑E)之间存在一定的相关性,为了得出不同土地利用方式的小区侵蚀产沙量与降雨侵蚀力之间的规律,运用数理统计回归方法进行分析。分析结果表明,不同小区R2值均接近1,说明回归方程的拟合优度非常高。并且不同小区均通过回归方程显著性检验。结果表明,不同土地利用方式下的次降雨侵蚀产沙量与次降雨侵蚀力之间均可用幂函数进行很好的描述。

4 结论

(1)不同土地利用方式的侵蚀产沙量变化趋势与年降雨量基本保持一致,均随年降雨量的增大而增大。梯田小区变化趋势不明显。1989和1991年出现了异常值。出现异常值的原因可能是试验小区刚刚建立,观测经验不足,人为误差所致。

(2)不同土地利用方式的年产沙量具有显著差异性,对产沙量的影响大小依次为:顺坡耕作区>标准小区>经济林区>牧草区>乔木用材林区>梯田小区。在不同土地利用方式下,防止土壤流失作用最大,最有效的是梯田,而顺坡耕作土壤流失强度最大;6种不同土地利用方式的年均泥沙流失量的差异性与土壤的植被措施和耕作方式以及植被覆盖度密切相关。梯田小区不仅有石埂梯田对土壤进行层层拦蓄,还有花生作物根系对土壤颗粒进行固定,所以年均泥沙流失量明显降低;乔木小区、经济林小区和牧草小区的植物根系对土壤结构进行固定,提高了土壤的抗冲能力,明显降低了土壤流失量,但是因为试验小区的黑松、茶叶和牧草的植被覆盖度存在差异,特别是黑松的覆盖度比较低,且是幼株,所以造成3个小区之间的土壤流失量差异并不显著;顺坡耕作区沿坡向种植红薯,不仅破坏了土壤的结构稳定性,还使水流顺着小沟带走了大量的泥沙,所以较标准小区而言,反而加大了土壤流失。

(3)拟合筛选降雨强度和降雨动能与次土壤侵蚀产沙量之间的相关关系,发现次土壤侵蚀产沙量与I30∑E存在密切相关关系,将其定义为降雨侵蚀力。在不同土地利用方式下,拟合次土壤侵蚀产沙量与降雨侵蚀力的相关关系,不同小区的次土壤侵蚀量观测值均与降雨侵蚀力表现为幂函数关系,相关系数较强,且达到极显著性水平。从回归方程的参数可以看出土壤流失侵蚀产沙量随着降雨侵蚀力的增大而增大。

[1] 唐克丽.中国水土保持[M].北京:科学出版社,2004.

[2] Wischmeier W H,Smith D D.Rainfall energy and its relationship to soil loss[J].Transactions of the American Geophysical Union,1958,39(2):285-291.

[3] 江忠善,贾志伟,刘志.降雨和地形因素与坡地水土流失关系研究[M]∥水土保持研究所.黄土高原小流域综合治理与发展.北京:科学技术文献出版社,1992.

[4] 王万忠.黄土地区降雨特性与土壤流失关系的研究:降雨侵蚀力指标R值的探讨[J].水土保持通报,1983,3(5):62-64.

[5] 江淼华,谢锦升,王维明.闽北不同土地利用方式水土流失与降雨历时的关系研究[J].南昌工程学院学报,2011,30(4):6-10.

[6] 李广,黄高宝.雨强和土地利用方式对黄土丘陵区水土流失的影响[J].农业工程学报,2009,25(11):85-90.

[7] 赵护兵,刘国彬,曹清玉,等.黄土丘陵区不同土地利用方式水土流失及养分保蓄效应研究[J].水土保持学报,2006,20(2):20-25.

[8] 鲍士旦.土壤农化分析[M].3版.北京:中国农业出版社,2000.

[9] 薛薇.基于SPSS的数据分析[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[10] 张庆利,张增强,马军,等.SPSS宝典[M].北京:电子工业出版社,2011.

[11] 于兴修,马骞,刘前进,等.不同覆被土壤结构稳定性对侵蚀泥沙氮磷流失的影响[J].水土保持学报,2011,25(4):13-14.