论英国中世纪晚期大学教育的世俗化问题

孙静怡

(南京大学历史学系,江苏南京210093)

中世纪晚期,随着城市的兴起、经济的蓬勃发展,英国人对大学教育的重视和热情空前高涨,政府与教会也展开了对大学管理权的争夺。古典文化的传入和意识观念的转变则使大学逐步向世俗化嬗变。高等教育研究一直是西方学者关注的热点,早在20世纪20年代美国学者哈斯金斯在其著作《大学的兴起》①C H Haskins,The Rise of Universities,New York:Henry Holt,1923.及《12世纪文艺复兴》②C H Haskins,The Renaissance of the Twelfth Century,Boston:Harvard University Press,1928.中对中世纪大学的起源、发展有过详细的论述,提出大学的雏形是主教座堂,认为大学与宗教的关系密不可分。另一位学者科班也有专门论述中世纪大学的著作《中世纪大学:它们的发展和组织》③Alan B Cobban,The Medieval Universities:Their Development and Organization,London:Methuen,1975.,同样指出了中世纪大学与近代大学之间的传承性。海斯廷·拉斯达尔的三卷本著作《中世纪的欧洲大学》④[英]海斯汀·拉斯达尔著,邓磊译:《中世纪的欧洲大学》,重庆大学出版社2011年版。系统地介绍了欧洲大学的发端和兴起过程,第三卷则详尽探讨了牛津大学和剑桥大学的发展历程。此外,国外还有一些关于大学的通史著作,如莱特爵士的《牛津大学史:从最早时期到1530年》⑤H C Maxwell Lyte,A History of the University of Oxford:from the Earliest Times to the Year 1530,London:Macmillan,1886.和阿斯顿主编的《牛津大学史》⑥T.H.Aston(ed.),The History of the University of Oxford,Oxford:Clarendon Press,1984.等。

国内学者对于高等教育发展的研究在20世纪80年代起步,关于西欧大学的发展趋势学术界主要有两种观点,一种认为西欧早期的大学发展普遍衰落,另一种观点则看到了早期西欧大学发展的积极意义和发展态势,逐步向世俗化、平民化、人文化渐进。21世纪以来,国内学界普遍接受了后一种观点,对中世纪大学向近代大学的转变、中世纪大学与城镇之间的关系以及教育理念、教育特色的研究逐渐增多。宋文红在《欧洲中世纪大学的演进》①宋文红:《欧洲中世纪大学的演进》,商务印书馆2010年版。一书中对中世纪大学的生成基础、迁移轨迹、学术服装变迁进行了详尽的论述;张磊的《欧洲中世纪大学》②张磊:《欧洲中世纪大学》,商务印书馆2010年版。侧重探讨了德国大学模式的形成溯源。据初步查考,讨论英国中世纪晚期大学教育世俗化问题的论著,国内学术界较为少见。

一、英国中世纪晚期大学教育的兴起

早在11世纪,欧洲知识界就出现了一个新的教育机构——大学。最早的大学分为教师型大学和学生型大学,巴黎大学和博洛尼亚大学分别是两种类型的代表。13世纪,英格兰形成了第一所大学——牛津大学,第二所最古老的大学剑桥大学则是由牛津大学的部分师生为主导组建的。可以说,英国大学的兴起得益于商业的繁荣、政治的相对稳定和各国文化的交流,并结合自身的岛国特色形成不同于欧洲大陆的英国特色大学。随后,牛津大学和剑桥大学逐步完善组织构建、课程设置和管理体系,平民教育进入贵族视线、科技商务教育超越宗教教育领域,英国早期大学教育世俗化的雏形开始彰显。

中世纪的欧洲,大学开始兴起,以博洛尼亚大学和巴黎大学为首的早期大学开始在教会的统治下踽踽独行。这一时期,经济有了长足的发展,工商业愈发繁荣,贸易市场进一步扩大。尤为重要的是,在意大利北部形成了以威尼斯、佛罗伦萨为中心的城市群,城市的概念开始在中世纪生根发芽。城市群的发展也使欧洲人的生活发生了本质变化,新的社会生活增加了对教育的需求,也为学校的发展提供了更多的支持。就在此时,一场以翻译希腊古典文献为标志的12世纪文艺复兴为欧洲打开了智慧的宝库,欧洲人开始沉浸在精神食粮的吸取中。真正意义上的大学产生之前,教会为宣扬其宗教信仰建立了许多教会学校和语法学校,到了中世纪晚期,这些学校已无法满足社会对知识的渴求,因此当旧机构与新文化相碰撞时,大学作为更高层次的教育机构应运而生。1088年,意大利建立了世界上第一所大学——博洛尼亚大学③博洛尼亚大学是意大利最早的大学,高等教育的先驱,在中世纪影响极大,形成了自己独特的办学特色,以民法和宗教法专业享誉全欧。同时它也是当时典型的“学生型大学”。,它与后来建成的巴黎大学被人们普遍认为是“原型大学”。然而,早期大学并非是建立起来的,而是 (在宗教教育的背景中)发展起来的,④关于这一问题,学术界仍有争议,马克锡第认为“西方的高级教育并不是希腊罗马世界的产物,也没有根源于比它更早的教会或僧侣学校,从组织形式和学习内容都与它们不同”。参见Hastings Rashdall,The Universities of Europe in the Middle Ages,London:Oxford University Press,1988。而哈斯金斯、勒高夫、柯班等人则赞同中世纪大学与近代大学之间的继承性,本文采用后者的观点。但因自身实力的弱小,大学必须依赖王室和教会的扶持。从中世纪开始,大学就与教会有着千丝万缕的联系。

到了13世纪,巴黎大学已成为大学之母,深深地影响了后来法国北部、英国和德国的大学。英国最早的大学——牛津大学和剑桥大学就是以巴黎大学为样板建立的,英伦岛上的这两所名校都“直接或间接地产生于大规模学生迁移时代的政治和宗教斗争”。⑤Thomas Bender(ed.),The Universities and the City:from Medieval Origins to the Present,New York:Oxford University Press,1988,p.23.英国的“大学之母”——牛津大学,其确切的兴起时间无人得知。早在1096年,某种形式的教学就已在此萌芽,成为牛津大学的建构基础。据悉,亨利一世对这一年轻的大学怀有极大的兴趣。⑥J Meade Falkner,A History of Oxfordshire,London:Elliot Stock Publication,1899,p.90.12世纪,英国有很多学者在巴黎大学任教,后因两国国王的分歧导致英国所有在法学者被召回,亨利二世意识到英国必须完全依赖自己的学校,于是罗伯特·格罗斯泰特和罗吉尔·培根在牛津城建立了英国的第一所大学。

值得注意的是,牛津大学自创立伊始就带有世俗色彩。牛津城与巴黎不同,这里既没有一所大教堂,也没有高级的修道院,⑦H C Maxwell Lyte,A History of the University of Oxford:from the Earliest Times to the Year 1530,p.8.这为世俗化在牛津大学生根提供了条件。1110年,牛津出现了商会。亨利二世在召回英国学子后,于1184年将一整条街赠送给牛津,这就是声名远扬的高街。剑桥大学是1209年牛津大学师生前往剑桥时成立的。那时的牛津经历了动乱,于是一部分人回到巴黎大学继续他们的学业,一部分去了瑞丁和梅德斯通,其余师生不得不选取新的地方 (即剑桥)作为学校的基地。①H C Maxwell Lyte,A History of the University of Oxford:from the Earliest Times to the Year 1530,p.18.1226年至1229年,又有一些学者先后从英国本土和法国巴黎来到剑桥,英国的第二所大学逐渐形成规模。

1234年,阿宾顿的爱德蒙德教授被任命为坎特伯雷大主教,牛津大学声誉持续攀升。②[英]海斯汀·拉斯达尔:《中世纪的欧洲大学——博雅教育的兴起》,第4-5页。剑桥大学于1318年获得公开承认。在两所学校的发展历程中,独特的学院制形成,成为英国教育最具特色的方式。牛津大学于1249年创办了大学学院,后又于1261年和1264年创立了贝勒尔学院和默顿学院。1284年,剑桥大学也仿照牛津的教学模式建立起彼得豪斯学院,此后,圣三一学院、贡维尔—凯厄斯学院相继成立。到14世纪左右,牛津大学和剑桥大学初具规模。此后的漫长世纪中,两所大学更是经历了诸多考验和变化。15世纪后20年,人文主义之风从意大利吹到了不列颠岛,对英格兰产生了较大影响。然而,这一时期的大学还没有大学章程、大学建筑和教室,“其教学活动主要依赖于教材的讲座,详尽地作笔记、讨论和辩论”。③[美]查尔斯·霍默·哈斯金斯著,夏继果译:《12世纪文艺复兴》,上海人民出版社2005年版,第314页。教学的内容也以“七艺”④七艺:指文法、修辞学、算术、几何学、天文学、音乐和辩证法原理。为主,占主导地位的是神学科,这就导致了教育思想的古板,人们的一切行为都受到宗教的引导与束缚。因此,大学成了教会传播与引导人们信仰的场所,变成让人望而生畏的象牙塔。

与教会学校不同的是,中世纪大学作为当时的教育中心,并非完全成为教会的附庸,而是在逐步发展过程中形成自己的独立品质。

二、英国中世纪晚期大学教育世俗化的呈现方式

中世纪的欧洲,是教会与皇帝联合专政的时期,教育必然为统治者服务。到了中世纪后期,一种新的观念进入英国,翻开了英国教育史上举足轻重的篇章。这种新现象被称为教育的“世俗化”,⑤本文所指的世俗化,即教育逐步摆脱宗教的控制,走向独立,趋于平民化。彼得·伯格将世俗化定义为:“社会和文化部门从宗教机构和符号的统治中脱离出来”。参见Stan L Albrecht and Tim B Heaton,“Secularization,Higher Education,and Religiosity,”Review of Religious Research,Vol.26,No.1(Sep.,1984),p.43。世俗化向来伴随文化的发展,“任何文化变化都反映或依赖一种表象,那就是世俗化与神圣化的对立”。参见Nicholas J Demerath III,Secularization Extended:From Religious“Myth”to Cultural Commonplace,in Richard K Fenn(ed.),The Blackwell Companion to Sociology of Religion,Malden,MA:Blackwell Publishing Ltd,2001,p.216。钱乘旦主编的《现代文明的起源与演进》中指出:“世俗化的实质是对信仰的宽容,是社会放弃对个人信仰的监督。这一点正是近代文明的精髓之一。”参见钱乘旦主编:《现代文明的起源与演进》,南京大学出版社1991年版,第244页。其具体表现在课程设置、教育目的、学生生活、管理权、私人捐赠、文化传统等方面。

首先,课程教学的世俗化现象在12世纪早期就有所显现。1117年,一位来自法国 (或诺曼地区)的牧师西奥博尔德·斯特潘西斯从卡昂转到牛津任教。⑥海斯汀·拉斯达尔:《中世纪的欧洲大学——博雅教育的兴起》,第10页。1133年,一位巴黎的老师罗伯特·普鲁斯在牛津大学教授圣经。若干年后,另一位学者瓦卡乌斯跟随托马斯·贝克特从博洛尼亚大学来到牛津,向牛津学子介绍罗马法。他的教学给牛津大学带来了新的气象。1149年,他向人们简单地介绍了东罗马帝国皇帝的法典,引起了当时斯蒂芬国王的警惕,遭到严厉阻止。⑦H C Maxwell Lyte,A History of the University of Oxford:from the Earliest Times to the Year 1530,p.11.然而,国王的阻拦并未影响罗马法纳入教学课程中,瓦卡乌斯的行为促进了罗马法在英国的传播。牛津大学在12世纪主要对教会法进行编纂和对罗马民法进行注释,1170年出现了记载两个领主进行土地诉讼的法律书籍,后又出现了大法学家格兰维尔的《法学教本》。⑧钱乘旦、许洁明:《英国通史》,上海社会科学院出版社2002年版,第102页。

13世纪的英国大学在格罗斯泰斯特和罗吉尔·培根的推动下开始关注科学研究。1214年,格罗斯泰斯特出任牛津大学校长,后担任林肯大主教一职。教士与学者的双重身份使他游走于神圣与世俗之间,因此,他的思想观念也呈现出一种双重特质。格罗斯泰斯特重视经验和科学的学习,质疑亚里士多德的著作,并开始用数学和实验证明自己的哲学观点。当时,有许多方济各会和多明我会的修道士在牛津传教,据悉,有些方济各修士开始将研究领域扩展到自然哲学方面。①H C Maxwell Lyte,A History of the University of Oxford:from the Earliest Times to the Year 1530,p.30.在他们的影响下,格罗斯泰斯特于1224年在牛津大学组织哲学研究。他的哲学研究不同于早期的奥古斯丁主义,力图发展那种哲学与数学相碰撞形成完美的辩证工具。而数学应用的结果是将在事物中对上帝的寻找转向对事物本身的阐述,对上帝的质询是为了激发最早对事物开展系统而实验性的研究。②Richard McKeon,Selections from Medieval Philosophers,Vol I:from Augustine to Albert the Great,London:Charles Scribner's Sons,1930,p.262.此外,他熟练掌握希腊文、希伯来文、拉丁语,对翻译希腊作品做出了极大的贡献。他在著作中还阐释了关于光学、宇宙学、物理学、天体学等方面的知识。③具体研究参见 James McEvoy,The Philosophy of Robert Grosseteste,Oxford:Clarendon Press,1982。

僧侣哲学家罗吉尔·培根也是科学运动的大力倡导者,他首次提出“实验科学”的概念。培根认识到科学所能带来的实际利益,并对近代科学所能达到的高度做出预言:“可以制造出不用划船人的航运机器,……同样地也可以制作出飞行机器,一人坐在机器当中转动引擎,人工制造的机翼就会如飞鸟的翅膀一样拍动空气。一个小小的机器也可以使人在河中、海中穿行,直至水底而不会发生危险。”④[美]马文·佩里主编,胡万里、王世民、姜开君、黄英译:《西方文明史》(上卷),商务印书馆1993年版,第335页。培根严厉地批判宗教权威,大胆指出唯有实验可以证实真理。⑤H C Maxwell Lyte,A History of the University of Oxford:from the Earliest Times to the Year 1530,p.57.他还呼吁纯洁教会,主张以教权与王权相结合的权力、古代伦理学与基督教相结合的精神力量建立廉洁教会。⑥赵敦华:《基督教哲学1500年》,人民出版社2005年版,第345页。和格罗斯泰斯特一样,培根对科学的兴趣十分浓厚,据悉,他曾有过一台望远镜和一台显微镜。⑦Richard McKeon,Selections from Medieval Philosophers,Vol II:from Roger Bacon to William of Ockham,p.4.培根的研究领域十分广泛,如物理学、化学、医学、地理学、历法等。他与格罗斯泰斯特一起,顶住教会的压力,在牛津大学大力开展科学教育。

格罗斯泰斯特担任校长期间,教会对大学还握有一定的权力。牛津大学早期存在着教师不用获得许可便在学校里开设学院的情况,为此他请求教皇英诺森四世发布谕令,规定任何人必须经过林肯主教或其代理人的考核和许可后才能在大学开设讲座。⑧H C Maxwell Lyte,A History of the University of Oxford:from the Earliest Times to the Year 1530,p.39.但是,到1310年前后,教会的威慑力受到挑战。牛津大学规定,修士们必须获得神学学士学位才可以在大学开设圣经讲座。

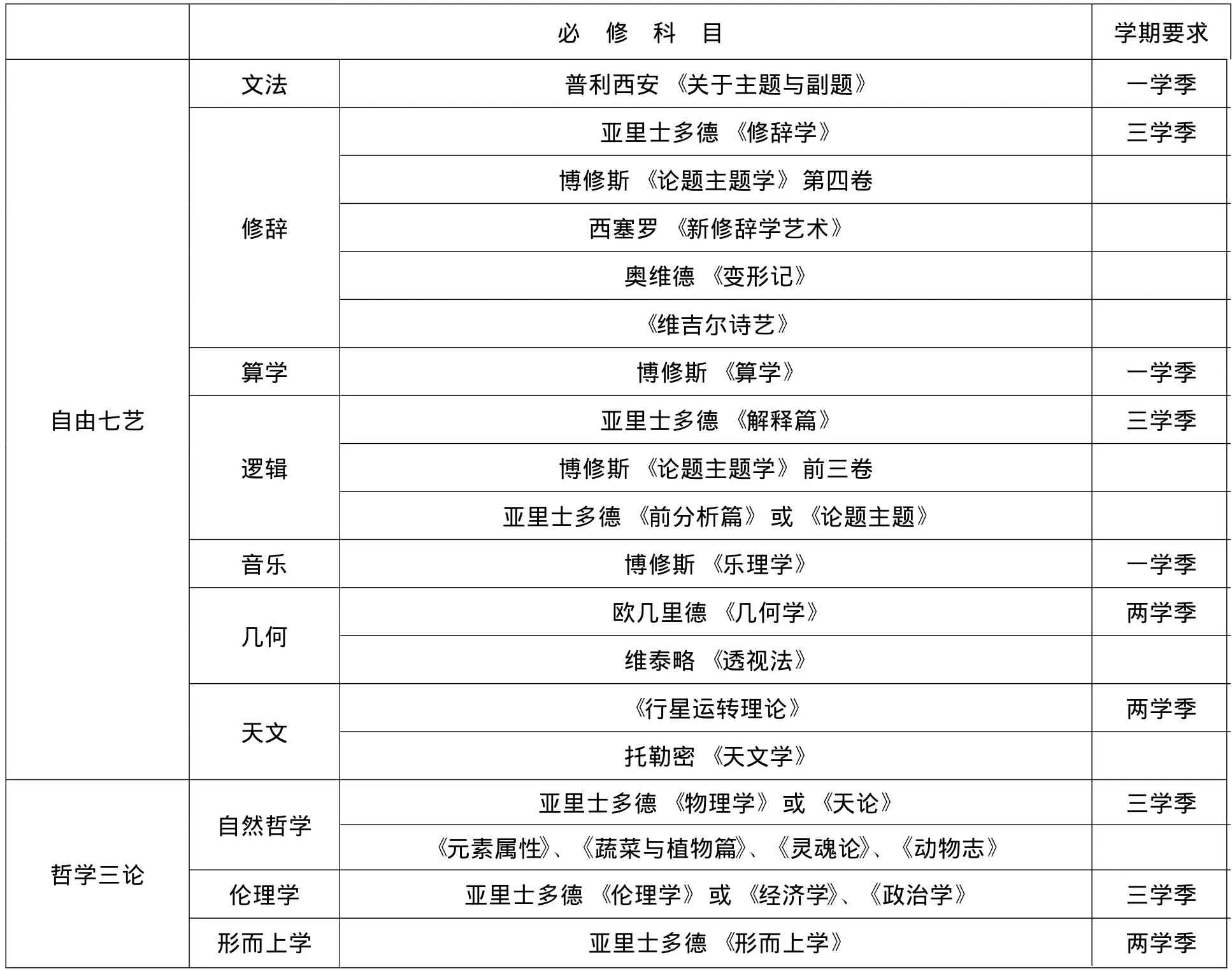

在具体的课程设置方面,牛津大学充分认识到13世纪哲学思想新发现的重要性,在其对学位获得的要求上体现得尤为明显,如1268年关于文学学士的毕业章程规定的必修课程主要有:(1)古逻辑学:如《波尔菲利逻辑学入门》、亚里士多德《范畴篇》与《解释篇》以及吉尔伯特波里《性别原理》;(2)新逻辑:《前分析篇》、《论题法》、《诡辩论》、《后分析法》等;(3)语法:普利西安《语法结构》、多纳图斯《原始语法学》;(4)自然哲学:亚里士多德《物理论》、《灵魂论》、《发生论》、《动物机能衰退论》。1409年规定详见下表。

可见,中世纪晚期的大学教育并未明确要求学生研读宗教读本,大学课程主要以世俗知识为主。到了15世纪,英国大学还重视音乐的教育,并将音乐学习作为毕业的条件之一,这也是英国大学教育的特质之一。

其次,中世纪的大学,在道德教育方面没有太多建树。14世纪,人们开始认识到教育的范围应当包括品德培养的内容。这种新的认识在新建学院对学生生活加以管束中得到制度化的体现。⑨[英]R.R.博尔加著、R.B.沃纳姆编,中国社会科学研究院世界历史研究所组译:《新编剑桥世界近代史》第三卷,中国社会科学出版社1999年版,第568页。导师制的出现强化了对学生道德素质与日常生活的监管。这一细微的变化也是世俗化的一种表象,其深层内涵在于对个人价值观的引导,从崇敬宗教向推崇个人素质蜕变。

牛津大学1409年获得许可的必读书目及课程讲座①[英]海斯汀·拉斯达尔:《中世纪的欧洲大学——博雅教育的兴起》,第97-99页。

再次,随着教育与政府的关系日益密切,政府对大学的监管力度日益增长。12世纪下半叶是牛津大学组织和巩固发展时期,12世纪末,教师团体开始接受校长的正规管辖。1214年,罗马教廷向牛津颁布教皇谕令,这是牛津大学史上第一个值得夸耀的、具有宪章性质的特权文件。②[英]海斯汀·拉斯达尔:《中世纪的欧洲大学——博雅教育的兴起》,第20页。从此以后,大学校长将逐步拥有自己的管理权力。最早的校长可能由林肯主教提名,但这一职务很快脱离了主教的管理。1220年,校长由大学选出,成为独立的职务,代表林肯主教的权威。③J Meade Falkner,A History of Oxfordshire,p.92.至此,牛津大学实现了管理权力的世俗化。1226年,剑桥大学有了一位名誉校长,课程也已走上正轨。至此,主教失去了大学最高执行者的地位,校长的权力急剧膨胀。

到了14世纪,大学一度与城镇争夺管理权,学生与市民的矛盾不断激化。1354年,当地市镇与大学发生了械斗,国王偏袒大学,大学的特权进一步增加;1368年教皇谕令规定,大学校长的选择无需经过当地教会的认证;1479年,西克斯四世颁布谕令进一步保障校长的权力。此后,大学校长开始由教授担任。政府通过颁发特许状赋予大学校长前所未有的职权,使其免受教会的干扰。校长不仅是教育机构内的最高领导,而且获得了许多世俗权力,如制定税收和控制街道的权力,面包、啤酒的所有权等,开始广泛管理市政事务。

另一方面,学院制是大学脱离教会统治走向世俗化的另一个重要表现方式。一般而言,人们通常将默顿学院视为最早创立学院制的学院。然而,究竟哪个学院是最古老的学院尚有争议。以牛津大学为例,大学学院是最早进行招生的学院,贝勒尔学院是最早具有学院形态的学院,而默顿学院则是最早获得官方认同的学院。1249年,副主教达勒姆的威廉逝世,遗赠给牛津大学310马克,这笔钱一部用于购买校舍,一部分用于资助贫困学生。这是关于大学接受捐赠的最早记录。①James Parker,The Early History of Oxford:727 -1100,Oxford:Clarendon Press,1885,p.52.1260年前后,约翰·德·贝勒尔爵士因违反了教会的秩序而遭到达勒姆主教的惩罚,主教要他捐出一笔钱以供大学的贫寒学子之用。②H C Maxwell Lyte,A History of the University of Oxford:from the Earliest Times to the Year 1530,p.71.贝勒尔学院由此建立,贫困学生每周可以获得8便士的津贴。1263年,为解决求学之苦,沃尔特·德·默顿将自己的领主府邸和庄园转让给了一群学者,次年形成默顿学院。默顿学院有明确的规定,作为世俗牧师的学者应该遵循时代要求进入教堂祷告;但无须遵守禁欲主义。如果一个学者接受了宗教习俗的恩惠,会被剥夺所有权利。③[英]艾伦·麦克法兰著,管可秾译:《启蒙之所智识之源——一位剑桥教授看剑桥》,商务印书馆2011年版,第99页。

15世纪以前,学院对学生的控制是最低限度的。到了玛丽女王执政时期,牛津大学不少学院开始审查学生获得学位的资格,奥利尔学院、圣体学院等都有自己的审核标准,学生如果想获得学位必须接受学院内的课程。到了16世纪中期左右,牛津已从传统的教学模式向导师制、学院制嬗变。④Elizabeth Russell,“The Influx of Commoners into the University of Oxford before 1581:An Optical Illusion?”The English Historical Review,Vol.92,No.365(Oct.,1977),pp.725-727.学院制的出现使得教育世俗化的进程大大加快。这一时期的大学处在教会与王权的双重统治之下,在某些程度上还带有宗教色彩。学院制与相关制度的建立,使学生生活有了具体可循的标准。

学生们一方面严格遵循学校制定的规定,研习读写、辩论、逻辑、自然科学等基础知识,另一方面也开始为日后的谋生手段做准备。以辩论为主的教学方式让学生们变得能言善辩,而基础知识的学习则锻炼了他们的技能,他们正是凭此在政府、教会事务中初露锋芒。越来越多的学生放弃了枯燥的神学转向有利可图的法学。据阿斯顿教授统计,13世纪接受高等教育的人中81%的人是神学家,只有19%是法学家;一个世纪后,法学家的比例增至39%,神学家的比例减少到57%。⑤T H Aston,“Oxford's Medieval Alumni,”Past& Present,No.74(Feb.,1977),p.13.

此外,这一时期的大学生在社会生活中也与早期苦行僧般的日子不同,他们有时会进行酗酒、跳舞、斗殴、赌博等活动。据说,“牛津大学的学生带着刀剑弓箭穿街过市,殴打过往行人”。学生们常会遇到经济困难,他们时常求助于自己的父母。另外,学生的成分也呈现出一种多样化的趋势。在中世纪,大多数学子都是中产阶层——如骑士或义勇骑兵、商人、工匠的儿子,或是教士阶层的子侄,再或是颇有资质并受到邻近男修道院院长或教区长青睐的平民青年。⑥[英]海斯汀·拉斯达尔:《中世纪的欧洲大学——博雅教育的兴起》,第236页。贵族学生在大学里维持着贵族的奢华,大都有自己的私人教师、仆人及随从。少数家境贫寒的学子在大学求学,不得不以贵族仆从的身份或沦为乞讨者来维持自己的生活。在牛津大学,有一群学生专门靠为别人占座为生,校长还会专门为特别贫困的学生颁发允许乞讨的资格证书。

最后还有一点不容忽视,英国具有多元并存的文化传统,这是区别于其他国家的独特个性。宗教与科学、世俗与神圣、教育与商务都能融合在统一的背景中,牛津大学早期教育尤其如此:首先,在1167年之前,牛津就具有深厚的教育文化传统。早在1117年,牛津就已经有学者为60名学生举办演讲。1170年,亨利二世召回在巴黎大学读书的英国学人到牛津大学继续学习。1184年,牛津大学已经形成了不同学科及教育规则;其次,牛津大学既有宗教教育也有科学教育,格罗斯泰斯特和罗吉尔·培根成为倡导科学研究的先锋,形成了具有近代意义的科学思想体系;再次,牛津大学成为经院哲学的重地。13世纪末,毕业于牛津的邓·斯各脱提出个体化原则,标志着英国由新柏拉图主义向重视存在和个体的新亚里士多德主义转变。14世纪,威廉·奥卡姆提出著名的“奥卡姆剃刀”理论,大力反对教廷的统治,主张重视个人的主观意志,标志着新亚里士多德主义转变的完成。

三、英国大学教育世俗化形成的原因

11世纪以来,欧洲人开始重新审视古希腊、罗马时期的思想文化,希冀从中汲取推动社会前进的智慧,西方世界由此进入了一段人们“关心人超过关心神”①[美]S.E.佛罗斯特著,吴元训等译:《西方教育的历史和哲学基础》,华夏出版社1987年版,第179页。的时期。王权的大力支持、外部环境的催化、市民阶层的需求等都是推动世俗化形成的主要因素。

首先,王权与教权不断争夺统治权。中世纪早期,“正像月亮从太阳那里得到光辉一样,王权是从教会那里得到了光辉和权威”。②王章辉:《英国文化与现代化》,辽海出版社1999年版,第2页。到了中世纪晚期,世俗力量开始寻求更大的权力,与宗教势力开展激烈的争夺。大学作为培养人才和教士的场所,势必成为双方博弈的关键场所。在此期间,大学人员也多次与城镇居民发生利益冲突。为获得对大学的管理权,宗教势力和世俗君主在处理争端时,都采取保护学生利益的态度。但由于教会日益腐败及其内部组织机构变得混乱,再加上世俗君主逐渐找到控制权力的良方,授予大学不同的特权,大学开始向世俗权力靠拢。

其次,国家间的文化交流增多。在真正的大学未形成之前,欧洲各地已出现了某种意义上的学术机构。在那里,来自各个地区的老师与学生相互交流,不同民族的文化相互融合。十字军东征以后,穆斯林文明、拜占庭文化也开始进入欧洲人的视线。在犹太人、阿拉伯人的共同努力下,古典文明研究呈现出新的特点。据悉,1320年,就有一名改宗的犹太人开始在牛津大学教授希伯来文。③H C Maxwell Lyte,A History of the University of Oxford:from the Earliest Times to the Year 1530,p.112.阿拉伯语、希腊语等课程相继在大学开设。到了15世纪中叶,意大利、法国等国外学者纷纷来不列颠传播新学问,英格兰人去国外游学也感染了本国人民。④[英]伊丽莎白·里德姆·格林著,李自修译:《剑桥大学简史》,山东画报出版社2007年版,第30页。

中世纪的大学还呈现出一种国际化的趋势,牛津大学的学生主要来自英国本土和欧洲大陆,也不乏来自国外的学生。1289年,爱德华一世就曾资助过来自加斯科涅的两个学生。牛津大学的人文学科最早被分为英文、法文、诺曼文和皮卡兹文,⑤J Meade Falkner,A History of Oxfordshire,p.92.这也许是牛津大学关于学科分类的最早记录。

最后,城市的兴起、商业的繁荣为大学的兴起提供了经济支持,而中世纪后期市民社会的形成可以看做是大学世俗化的重要推动力。传统的教会学校已经不能满足人们日益高涨的需求,1478年印刷术的发明让手抄本时代一去不复返,为知识的普及提供了契机,也使大学书本研习成为可能。印刷术从荷兰传入英格兰,很快便受到英国人的追捧。出版业迎来了发展的春天,普通民众也开始或多或少地接触到印刷类文化产品,民谣、历史故事等文化作品的数量与日俱增。印刷术的出现使英国民众的阅读能力得到发展,大众素质得以提升,整个社会弥漫着对知识强烈的渴求气息。

四、英国中世纪晚期大学教育世俗化的影响

作为近代英国大学教育的新兴特征,世俗化势必给英国带来一系列变化,“成为缔造现代文明不可逆转的力量”。⑥William J Bouwsma,A Usable Past:Essays in European Cultural History,Berkeley:University of California Press,1990,p.113.

第一,教育的世俗化使人们的生活及教育理念发生巨大的转变。其最重要的政治影响就是给中下层阶级提供了一个为官仕途的机会,从而形成了新的教育理念——绅士教育。

近代早期,各国君主为了加强统治,重视各级官吏的选拔。伊丽莎白女王时期和斯图亚特王朝选拔大量受过高等教育的人充任政府官员。有数据表明:1563年的下院议员有420人,其中67人在牛津大学或剑桥大学学习过。1584年的议会中,在牛津和剑桥学习过的人数增加到145人,约占总数的48%。到了1593年,增至161人。17世纪上半叶,议会中有一半以上的下院议员受过大学教育,⑦[英]奥尔德里奇著,诸惠芳译:《简明英国教育史》,人民教育出版社1987年版,第145页。到了17世纪,绅士教育成为大学教学的主要目的。这种观点得到了约翰·洛克的肯定,他认为,教育的最高目的就在于培养绅士,“因为一旦绅士受到教育,上了正轨,其他的人自然很快就能走上正轨了”。⑧[英]约翰·洛克著,傅任敢译:《教育漫话》,人民教育出版社1985年版,第44页。

开放式的精英教育使中下层人民开始向上流社会看齐,形成了集体的精英意识,这种意识在社会生活的各个方面都有所体现。不可否认的是,这种精英教育的模式也有其弊端,毕竟绅士教育的目的是培养精英和贵族,那么即使牛津、剑桥等名校的大门向普通民众敞开,他们的最终命运也摆脱不了入仕为官。他们的初衷正是向上层靠拢,他们会被这种绅士教育同化,并成为其中的一员。然而这种模式并非毫无弊端,对绅士教育的过度重视自然会忽视基础教育的普及和发展,从而造成两者之间的严重断层。这种教育体系上的缺陷,被认为是导致英帝国衰落的重要原因。①吴必康:《走向科技和经济的现代教育》,于沛主编:《中国社会科学院世界历史研究所学术文集》(第5集),江西人民出版社2007年版,第200页。

第二,绅士教育受到人们的重视之后,便形成了绅士风度。这种优雅、得体而又不失理性的风度一直被视为英国的代名词。世俗化改变了人们的社会价值观念和取向,也改变了大学的教学模式和性质。随着平民入学现象的普遍化,大众文化的教育水平逐渐提高,文化视野得以拓宽,读写能力显著提升,为英国现代化的转型打下坚实基础。

大学向人们传授世俗文化知识及古典文化传统,成为英格兰摄取古典文明的重要桥梁。正因为大学的存在,才使得各种思想碰撞出新的火花。牛津大学培养了众多翻译古典著作的人才,在他们的不懈努力下,古典文明得以流传下来。另一方面,大学对科学和个体的重视也推动英国进入理性主义。

第三,教育的世俗化标志着英国教育进入由从属走向自我的时代,为英语的发展提供了良好的契机。大学课程克服了拉丁语的垄断统治,开始学习各民族自己的独特语言。宗教改革时期,教育的目标注重现实性,英语教学也得到重视。

大学教育的世俗化,在一定程度上削弱了神学的束缚,为学者们拓展了思想的空间。同时也为17世纪科学教育的发展孕育了一批大师级的科学家,威廉·哈维、约翰·弗拉姆斯蒂德、约翰·雷和萨缪尔·莫兰等都是剑桥大学的毕业生。17世纪中叶以后,以科学为生计的人数逐年递增。与此同时,自然科学学习的深入为发明创造提供了便利。

另外,大学对于规范社会秩序,改善社会风尚有重要的作用。1547年的《王室法案》规定了威斯特敏斯特教师的职责:“所有教师将在政府的领导之下,其中包括在宗教、学识、令人尊敬、勤勉等方面,以助于他们能培养学生虔诚、尽责、好学、谦卑和勤劳的品德。”②Arthur F Leach,Educational Charters and Documents 598 to 1909,Cambridge:Cambridge University Press,1911,p.497.还特别强调,包括在基督学院、三一学院等这些学院内,均严格实行这样的准则。1560年《伊丽莎白法令》则规定受俸牧师和教师“应有适度的写作能力,较好的行为,在学识上应很有进步”。③Arthur F Leach,Educational Charters and Documents 598 to 1909,p.503.当这些受过多年良好教育的人才为社会服务时,必定会引领人们形成良好的道德风尚。

伴随着众多中产阶级学生进入高等学府学习,整个社会的人口流动随之加剧,城市化进程加快。1500年,英格兰和威尔士的城镇化比率仅为3.1%,到了1700年,比率为13.3%。④[英]安格斯·麦迪森著,伍晓鹰等译:《世界经济千年史》,北京大学出版社2003年版,第246页。同时,社会流动推动着社会个体和集团的进取向上,等级间的垂直流动频繁。据悉,被封为勋爵的贵族人数从1600年60人增加到1688年160人;贵族则从14世纪初的1500人增加到1688年的7000人。⑤Lawrence Stone,“Social Mobility in England,1500 -1700,”Past& Present,No.33,(Apr.1966),p.24.

大学教育的世俗化粉碎了封建制度的堡垒,帮助政府完成了控制社会意识形态的任务。此外,英国的哲学、艺术、商业等方面也有长足发展。所有的一切都与教育密切相关,教育的世俗化可以说是英国现代化的一剂催化剂,正如拉斯达尔所言:“正是大学这种组织机构使得教育想要传播的几乎每一个成分都更有生命力。”⑥Hastings Rashdall,The Universities of Europe in the Middle Ages,Vol.3,p.460.

英国的早期大学教育经历种种嬗变,最终走向了世俗化,这是历史的必然,也是大学发展的趋势。杰克·古迪肯定了大学的独特地位,“只有在这里,城市才一直发展,才能通往资本主义、世俗化和现代性”。①[英]杰克·古迪著,张正萍译:《偷窃历史》,浙江大学出版社2009年版,第267页。教育世俗化使大学通过组织形式的变革形成一套有序的内部管理体制,学院制、学生入学登记制度等得以确立。其给英国带来了绅士教育,使绅士风度成为贵族精神和精英意识在意识形态上的外化。世俗化与普及化如影随形,教育的世俗化让下层阶级也有了走进象牙塔的机会。同时,世俗化教育对一个国家的经济发展、思想文化的熏陶及公民素养的提升都有深刻的影响。世俗化后的教育更多地强调了民族语言的重要性,这对于一个民族精神的形成和推广意义非凡。文化的凝聚力也让各民族更加团结,利于政府巩固其统治。英国大学教育的世俗化,不仅为后来世界各地大学的发展提供了很好的范本,同时也是中世纪传统教育向近代转换的重要标志。