暴雨条件下小流域出口氮污染物流失特征及分析——以张家港永联粮食基地试验农

韩 翀 万程炜 钟小燕 陈 倩

(河海大学,江苏 南京210024)

1 研究目的及意义

确定农业种植的氮、磷等溶质产污量以及在水-土界面的迁移转换规律,理解营养物质(氮、磷)随水文循环的迁移转化过程是十分必要的。不仅能很好地反映水文循环中水流的产汇流过程而且能够动态表达污染物在流域中的时空分布与输出规律,这对研究非点源污染控制与流域生态健康、改善水环境、发展高效农业提供了科学依据,而且对经济、社会的可持续发展有着深远的影响。

江南地区作为我国农业生产重点区域,降水丰沛,其对农业生产污染的影响作用不可小视。本实验通过对太湖流域典型农业田块的实验分析,对土壤、降雨径流的氮素含量测定,寻求施肥后氮素随时间地点的变化规律,研究氮素在土壤中、降雨径流影响下的迁移规律以及降雨径流对氮素流失的影响规律。

本实验成果将对控制与治理太湖流域农业种植非点源污染有一定借鉴作用。

2 研究区域概况与布置

永联现代粮食基地位于张家港市,气候上属于北亚热带南部湿润气候区,土地肥沃,是我国南方地区农田的典型代表。

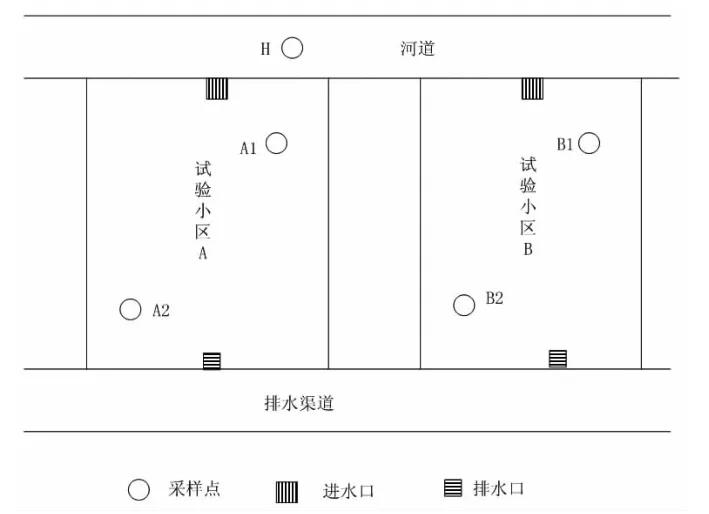

本研究选择两块试验田A和B,在进水口管道安装超声波流量计控制灌溉水量,排水口处修建三角堰并配备水位计用以计算排水量。粮食基地主要种植作物为水稻和小麦,试验田A根据原有的施肥灌溉制度,试验田B施肥量是田A的1/2,并填写施肥记录表。

基地内田成方、路成网、灌水河道相互连通,设有5座泵站、1座排涝泵站和1座排涝闸门,另外还设立了每块田块干管与支管上相应的进水口及水位检测点,通过自动气象站、土壤墒情检测仪、水位检测仪定期采集数据,依据水稻灌溉制度来确定水稻灌溉水量。

3 试验设计

3.1 灌溉水水量水质采集监测

实验小区的灌溉水为粮食基地河道水,打开灌溉水阀后,在灌溉开始和结束时在小区进水口采集灌水水样放入采样瓶,流量可由进水口安装的超声波流量计测得。

3.2 排水水量水质采集监测

实验小区需要排水时,打开排水口,利用排水口的薄壁堰计算排水量,并且在排水口采集水样,取样频次为30min,直至排水完毕。

3.3 暴雨被迫排水水量水质采集监测

通过气象资料记录每次降雨时间、降雨量和降雨历时。

每次降雨期间,进行水量水质同步监测,当暴雨形成地表径流超过水稻的耐淹水深后实验小区必须排水,此时同步进行水量水质监测,取样频次为30min。同时采集雨水作为本底值。

图1 实验小区布置

4 数据采集

降雨产流是一个较为复杂的过程,平原地区的降雨产流主要包括降雨、蓄渗、漫流、汇流和地下径流5个阶段。其中,前4个过程是地表径流的形成过程,其总量受到降雨强度、降雨历时、地下水埋深、土壤含水量、地表作物覆盖等因素的综合作用。降雨开始时首先满足植物截留,其次是土壤的下渗和侧渗,当土壤包气带达到水分饱和时,地表开始发生水分填洼过程,直至形成地表漫流,然后汇入河网。

水样采集主要是在发生降雨事件时进行,本研究主要为人工采样,通过分析降雨产流过程机理,可了解到每次降雨过程在初始阶段基本不产流。试验人员在降雨后试验区开始产流时即开始采样。如果降雨量较小,待降雨结束后在集水池采集一个混合水样;如果发生暴雨事件,并且在试验小区出口的薄壁三角堰产生出流,试验人员必须从产流开始采集地表径流水样,采样频次为10min,直至出流结束,当降雨历时较长时,可适当增加采样间隔。

5 暴雨条件下流域出口氮素流失特征

5.1 暴雨条件下氮素流失量与径流量的关系

经统计,8月25日的降雨径流事件的24h降雨量59.7mm,日平均降雨强度为0.04mm/min,最大降雨强度达到1.32mm/min。按降雨强度分级,该0825降雨事件属暴雨。另外,该场降雨径流事件历时长,达到16h,历时较长,因此选择该降雨事件进行暴雨条件下氮素流失过程与降雨径流关系的分析。

在8月24日12:00~8月25日12:00期间存在一个强降雨过程,24h内雨量达到34.7mm,占该场总降水量的58.5%。此期间具有若干次降雨强度的峰值,其中最大降雨强度出现在8月24日16:00,达到2.25mm/h。与降雨过程相似,流量过程也具有若干次峰值。最大流量出现在24日20点,滞后最大雨强出现时间3.5小时,之后25日12点也出现过一次流量的峰值。流量的峰值与降雨的峰值有较好的响应关系。

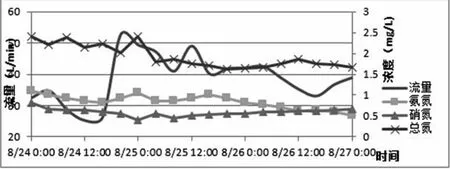

图2 水相氮素浓度随时间的变化过程

如图2所示:TN初始浓度较高,随后出现波动,接着出现一次明显的峰值,与第一次流量的峰值相比滞后,径流开始12h后,随着流量逐渐趋于稳定,TN浓度也逐渐稳定。氨氮和硝氮相比,前期浓度相当,氨氮浓度稍大于硝氮浓度,且均存在小幅度的波动。径流开始12h后,硝氮浓度开始缓慢上升,而NH3-N浓度缓慢下降,随后趋于稳定。两种氮素形态不同的迁移方式决定了其迁移特征存在差异,氨氮主要以淋溶的方式迁移,在壤中流和地下水中含量较高,而硝氮主要随地表径流迁移。所以随着径流的逐渐进行,田面水中硝氮的浓度会越来越高,而由于氨氮随径流迁移的量较少,大部分淋溶进入地下含水层中,因而随着径流的进行而逐渐降低。另一方面,NH3-N在随径流的迁移过程中,会逐渐转化为硝氮,这也是造成径流后期NH3-N逐渐降低,而硝氮浓度逐渐升高的原因。通过实测发现亚硝氮的值含量很小,显著小于硝氮和氨氮。

5.2 暴雨条件下溶解态和悬浮态氮素迁移特征

溶解态和悬浮态氮素浓度随径流的迁移特征存在显著差异。初始阶段各形态氮素存在一定幅度波动,对于总氮而言,溶解态占据了其中的大部分,除初始阶段,其他时段变化较为平缓,这主要是因为整个流域植被覆盖良好,且流域出口附近的地势比较平坦,降雨径流携带的大部分泥沙沉积于此,造成悬浮态总氮含量较低;此外悬浮态总氮浓度与总氮浓度的变化过程十分相似,各峰值出现时间基本对应,所以总氮浓度变化主要由悬浮态总氮引起。

溶解态和悬浮态氨氮的浓度水平相当,可能由于氨氮带正电荷,一般情况下土壤胶体大多带负电荷,对其表现为吸附特性,导致大量氨氮吸附于土壤颗粒上,此外氨氮浓度变化过程与悬浮态氨氮相似,说明氨氮的浓度变化主要由悬浮态氨氮引起。溶解态硝氮的平均含量明显高于悬浮态,由于硝氮和土壤胶体均带负电荷,因而大量硝氮以溶解态形式存在。在径流后期,硝氮浓度缓慢上升,这与硝氮的迁移方式和氨氮的硝化作用有关。

6 结论

暴雨条件下田面水中氮素随地表径流流失呈现出如下规律:地表水中氮素浓度的含量与径流量呈现出明显的相关关系,随径流量的消长而消长。TN浓度峰值滞后于径流峰值。TN浓度变化主要受NH3-N和NO3-N影响,亚硝氮影响不明显。NH3-N和NO3-N的大小关系:前期氨氮大于硝氮,后期硝氮大于氨氮。

[1]王永维,苗香雯,崔绍荣,等.平地漫灌灌溉水净化与循环利用研究[J].农机化研究,2004,3:90-92.

[2]崔广柏.太湖流域富营养化控制机理研究[Z].南京:河海大学,2007-12-21.