GI农产品品牌建设中“搭便车”问题研究——基于俱乐部产品视角

曾 艳,陈 通,吕 凯

(1.天津大学管理与经济学部,天津300072;2.天津大学文法学院,天津300072)

所谓地理标志(geographical indications,GI),是指标示某产品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。地理标志制度最早源于欧洲,1994年《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPs协定)明确将其作为知识产权的一种,要求各成员方予以法律保护。由于地理标志所标示产品的质量、声誉等主要取决于产地自然因素或人文因素等地理环境,因此其保护对象多为农产品[1]。我国目前注册批准的地理标志中有97%以上的类属都为农产品,如西湖龙井茶、五常大米等。地理标志承载着这些农产品因长期历史积淀而形成的特色声誉,不仅是一种产地标志,更是一种被公众所普遍认可的质量标志[2]。地理标志农产品品牌(以下简称GI农产品品牌)的使用为广大个体农户提供了可以无需自创品牌而分享品牌利益、无需形成规模经济而分享品牌附加值的机会[3],在打造特色农业、品牌农业方面具有独特的优势,为农民增收和农村经济发展做出了巨大贡献。

然而,随着我国地理标志实践的不断深入,由其俱乐部产品属性引发的“搭便车”问题也日益凸显,从金华毒火腿、龙口吊白块粉丝到赣南染色脐橙,因个别生产者的投机行为而导致整个品牌陷入危机的事件层出不穷,严重阻碍了我国GI农产品品牌的健康有序发展。为此,各地在明确GI农产品生产规范的同时,积极推动相关合作组织的建立,希望通过提高分散农户的组织化程度来解决其品牌建设中的“搭便车”问题。然而,由于执行成本和组织规模等因素,这些举措的实际效果并不理想,实践中许多合作组织甚至出现了“合而不作”的空壳化趋势,无法对其成员形成有效约束。为此,本文基于GI农产品品牌的俱乐部产品属性,运用博弈分析,围绕地理标志生产规范的执行与落实,对GI农产品品牌建设中的“搭便车”问题及其治理对策进行系统分析。

一、GI农产品品牌的俱乐部产品属性

俱乐部产品是一种介于纯公共品和纯私人品之间的“准公共产品”,以非竞争性和排他性为基本特征(Buchanan 1965)[4]。Cornes 和 Sandler(1996)将俱乐部描述为一个自愿组织,其成员在分享诸如产品成本、集体声誉等可排他性收益方面具有共同利益[5]。

与一般的企业品牌不同,GI农产品品牌属于某一区域内的现在和未来的所有生产者共有,具有明显的区域共享性。在划定地理区域内,相关生产者都有权使用该品牌,增加一个生产者并不会影响其他人对品牌的使用,具有非竞争性;但对于区域外的生产者来说,无论其生产工艺或产品质量如何,都无权使用该地理标志品牌,呈现出明显的排他性特征。可见,就经济学属性而言,GI农产品品牌是一种典型的俱乐部产品。这一属性一方面使得地理标志区域内的生产者都能分享到由该品牌的特色声誉所带来的溢价收益,促进农民增收;另一方面也使其面临着所有公共品或准公共品使用过程中都会出现的“搭便车”问题。俱乐部产品的非竞争性和排他性决定了GI农产品品牌的整体性和不可分割性,这使得消费者无法识别单个生产者的产品质量,能够获得的只是由所有生产者的产品质量共同决定的品牌集体声誉[6],一旦出现个别生产者为追求私利投机取巧、以次充好,整个品牌的声誉和价值都会发生贬损,进而产生株连效应,如2003年的金华毒火腿事件、2006年的龙口吊白块粉丝事件、2013年的赣南染色脐橙事件等都是一家出事全行业“连坐”。实践中,因搭便车而引发的公地悲剧和株连效应已经成为当前我国GI农产品品牌建设面临的主要风险。

二、GI农产品品牌建设中“搭便车”行为的博弈分析

如前所述,GI农产品品牌的俱乐部产品属性使得一定区域内从事相关产业的生产者无论是否为该品牌的建设做出贡献,都能享受到品牌带来的利益。这直接导致在品牌实际使用过程中不投入、不负责、只见短期利益、涸泽而渔的“搭便车”情况比比皆是,最终引发整个品牌的声誉危机。

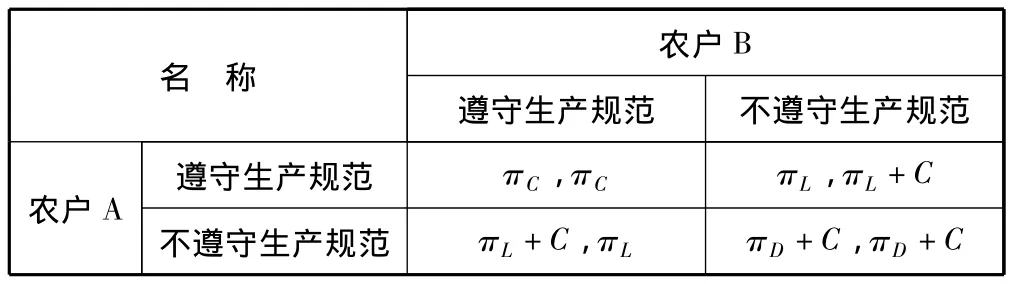

假设A和B是生产同一种地理标志品牌农产品的均质农户,他们在参与博弈时可以以合作的方式选择“遵守生产规范”策略或以搭便车的方式选择“不遵守生产规范”策略,其中“不遵守生产规范”比“遵守生产规范”可以减少的成本投入,即投机收益为C。当所有农户都选择“遵守生产规范”策略时,每个农户所获得的销售收益为πC;当一方选择“遵守生产规范”策略,而另一方选择“不遵守生产规范”策略时,选择“遵守生产规范”策略的农户的收益为销售收益πL,选择“不遵守生产规范”策略的农户的收益则为销售收益加上投机收益,即πL+C;当双方均选择“不遵守生产规范”策略时,每个农户的销售收益为πD,总收益为πD+C。双方的博弈收益矩阵如表1所示。

表1 博弈双方的支付矩阵

由于时滞的存在,产品质量下降被消费者感知进而影响产品声誉需要一个过程,因此短期内部分低质品的出现并不会立即反应在产品的销售收益上,即πC、πL和πD大致相等,此时农户A和农户B的占优策略都是“不遵守生产规范”。

然而,随着时间的推移,滥施农药、不按流程生产加工等不遵守生产规范行为所导致的产品质量的下降会逐渐被消费者所感知,但与此同时GI农产品品牌的俱乐部产品属性又使得消费者无法准确区分具体的生产者,只能按照该品牌产品的平均质量水平对品牌声誉进行评价,这意味着,流入市场的品牌低质品越多,消费者对该品牌的整体评价就会越差,品牌声誉受损越严重,销售收益减少得也就越多,即πC>πL>πD。当农户中有一方选择“不遵守生产规范”策略时,虽然πC>πL,但此时另一方仍在按规范进行生产,低质品在品牌产品中所占市场份额有限,其对销售收益的影响往往不及偷工减料所带来的投机收益C,即πL+C>πC;而当所有农户都选择“不遵守生产规范”策略时,市场中的低质品数量大幅增加,品牌声誉加速贬损,销售收益也将随之大幅减少,此时偷工减料带来的投机收益已不足以弥补品牌贬值导致的损失,即πC>πD+C。根据上述支付矩阵,如农户A选择“遵守生产规范”策略,则农户B“不遵守生产规范”的收益πL+C反而会比其“遵守生产规范”时的收益πC大,此时他当然会选择搭便车,即“不遵守生产规范”是其占优策略;反之,如农户B选择“遵守生产规范”策略,农户A也会选择搭便车。可见,在该博弈中,“不遵守生产规范,不遵守生产规范”构成了纳什均衡。贺雪峰等(2006)通过实地调研得出的结论也佐证了这一结果,其指出在当前我国乡村社会的现实生活中,农户们普遍形成了一种特殊的公正观,他们不是根据自己实际得到的好处来计算,而是根据与他人收益的比较来权衡自己的行动,也就是说不在于我得到多少或失去多少,而在于其他人不能白白从我的行动中额外得到好处[7]。基于这样一种行为准则,一旦有农户不遵守生产规范,其他人便会随之效仿,即都采取搭便车策略,即使这样的结果是两败俱伤。

三、GI农产品品牌建设中“搭便车”行为的治理

针对上述问题,地理标志发展较为成熟的欧盟各国的经验是以严格的质量标准为门槛组建适度规模的地理标志生产组织,通过组织内部奖惩机制的合理设计和有效执行对生产中的搭便车行为予以防范。虽然欧盟各国关于地理标志生产组织的组建经验主要是建立在欧洲大农业规模化农场经营模式基础之上,并不完全适用于我国现有的以户为单位的高度分散的农业生产模式,但其对内部制度规范执行与落实的强调仍为我们提供了可资借鉴的经验。

随着2007年《农民专业合作社法》的正式实施和各级政府的大力扶持,目前我国各GI农产品品牌都将专业合作社的组建作为了工作重点,初步形成了以合作社为中介,将呈原子式分散状态的农户纳入一定组织网络当中以便管理的“公司+合作社+农户”的组织模式。然而,从目前实践来看,这一模式在解决“搭便车”的实际效果并不十分理想。究其主要原因还是在于作为关键环节的合作社未能对其成员起到真正的约束作用,虽然各合作社都制定有相应的生产规范和较为严格的规章制度,但由于执行落实不力,这些规范最终多沦为一纸空文,无法有效制约其成员农户的搭便车行为,令合作社陷入有组织而无约束的尴尬境地。因此,要充分发挥合作组织在搭便车治理中的作用就必须首先解决其已有制度规范的执行与落实问题。

从博弈角度看,这些制度规范主要是通过改变博弈的支付结构,为农户提供一种激励,将外部性内部化为其个人的成本与收益,使个人对行为的后果承担完全的责任,以解决搭便车导致的个体理性与集体理性的矛盾[8]。

表2显示了制度规范对博弈双方支付的改变,其中F表示制度规范对“不遵守生产规范”行为的惩罚。α和β分别是农户A和农户B对这种惩罚的敏感度,或者说是“厚脸皮”程度。由于πD+C≤πL+C,因此只要αF>(πL+C)-πC,且 βF>(πL+C)-πC,即投机受到的惩罚大于收益,那么“遵守生产规范”即合作策略就会变成该博弈的一个纳什均衡。

表2 引入制度规范后博弈双方的支付矩阵

由此可见,α和β对制度规范的执行效果影响很大:如果当事人的脸皮非常厚,α和β就趋近于0,此时要达到预期效果就必须增大F,即加大惩罚力度,采取较强硬的处罚措施,如减少其在合作社中的分红、扣除预存的质量保证金甚至是开除出社等,但由于执行成本等问题,这些强硬措施往往难以得到彻底地贯彻落实;可如果当事人很爱面子,α和β就非常大,一点惩罚也会被放大很多,收到良好的效果,此时诸如对“不遵守生产规范”的农户在全社范围内进行通报批评之类的措施就能达到预期成效。此外,个人行为信息是否容易获得对上述制度规范的实施效果也有很大影响,因为如果农户“不遵守生产规范”的行为很难被察知,那惩罚也就无从谈起了。可见,加重“面子”的分量和克服信息不对称将有助于GI农产品品牌建设中搭便车问题的解决。

我们知道,比起陌生人,“面子”在彼此相识的熟人圈更有意义,很多人在一群陌生人中间极易做出有违诚信的行为,但在面对熟人时却往往有着较强的自我约束。陈柏峰(2011)通过对多个村庄的调研认为,搭便车之所以在传统中国乡村社会并不构成一个严重的问题,其主要原因即在于当时的社会流动性不强,人们对未来有着长远预期,因此比较注重面子等表达性收益,在做出某一行为决策时并不首先从利益上考虑行为的后果,而是习惯从道义上进行思考,更关注自己的行为是否违背了其他村民的期待[9]。Olson(1965)也认为小集团中成员相互间的高依赖性有助于提高其为共同利益进行谈判的动机,而且这类集团不仅能为成员提供经济激励还可能存在社会激励,这些都有利于组织内部搭便车程度的降低[10]。Ostrom(1990)通过大量的案例研究发现,规模较小的组织有利于成员间形成共同的行为准则和互惠的处事模式,以这些较小组织为基础再进一步组建较大组织是解决公共资源治理中集体行动问题的成功经验之一[11]。

目前我国很多GI农产品生产合作组织都过于追求组织规模上的壮大,许多地方政府也将合作社的社员数作为评选示范社的重要指标之一。然而,大规模并不等于高效率,虽然社员数量的增加确实有利于规模效益的实现,但随着规模的增大,其管理成本、信息沟通成本和制度规范的执行成本也会随之增加,从而导致合作社内部搭便车程度的加剧。在一个规模动辄以百户计的GI农产品生产合作社中,许多社员都来自不同村镇,彼此之间并不相识,对于个别社员在生产上的投机行为,合作社很难当时察觉,只能通过产品抽检进行事后监督,但因质检成本等原因,抽检率往往不高,同时由于合作社规模过大,除少数核心成员外,多数成员农户之间都是仅凭一纸合同约束的松散联系,α和β值近乎于0,即使发现问题也难以真正按已有制度规范实施有效惩治,这就给那些不遵守生产规范者留下了可乘之机。为此,必须对合作社规模予以适度控制,这不仅有利于缓解组织内部的信息不对称问题,还可极大提高其制度规范的执行力。

虽然今天在市场经济的冲击之下,我国农村人口流动日益频繁,村庄社会关联度大大降低,但在那些以农业生产为主业的乡村仍保留了熟人社会的诸多特征,特别是在彼此存在着一定亲友关系或邻里关系的农户之间仍然存在着较强的道德约束。因此,在构建GI农产品生产组织体系时应充分利用这一特性,以亲缘、友缘和邻缘为依托将各相熟农户组织起来成立小规模的GI农产品基层生产合作社。这种成员之间互相了解、彼此约束的小规模合作社一方面可以通过熟人间的相互监督迅速发现不遵守生产规范者的投机行为,化解信息不对称难题,另一方也面可以获得较大的α和β值,促进已有制度规范的执行与落实,从而有效减少成员农户的搭便车行为。

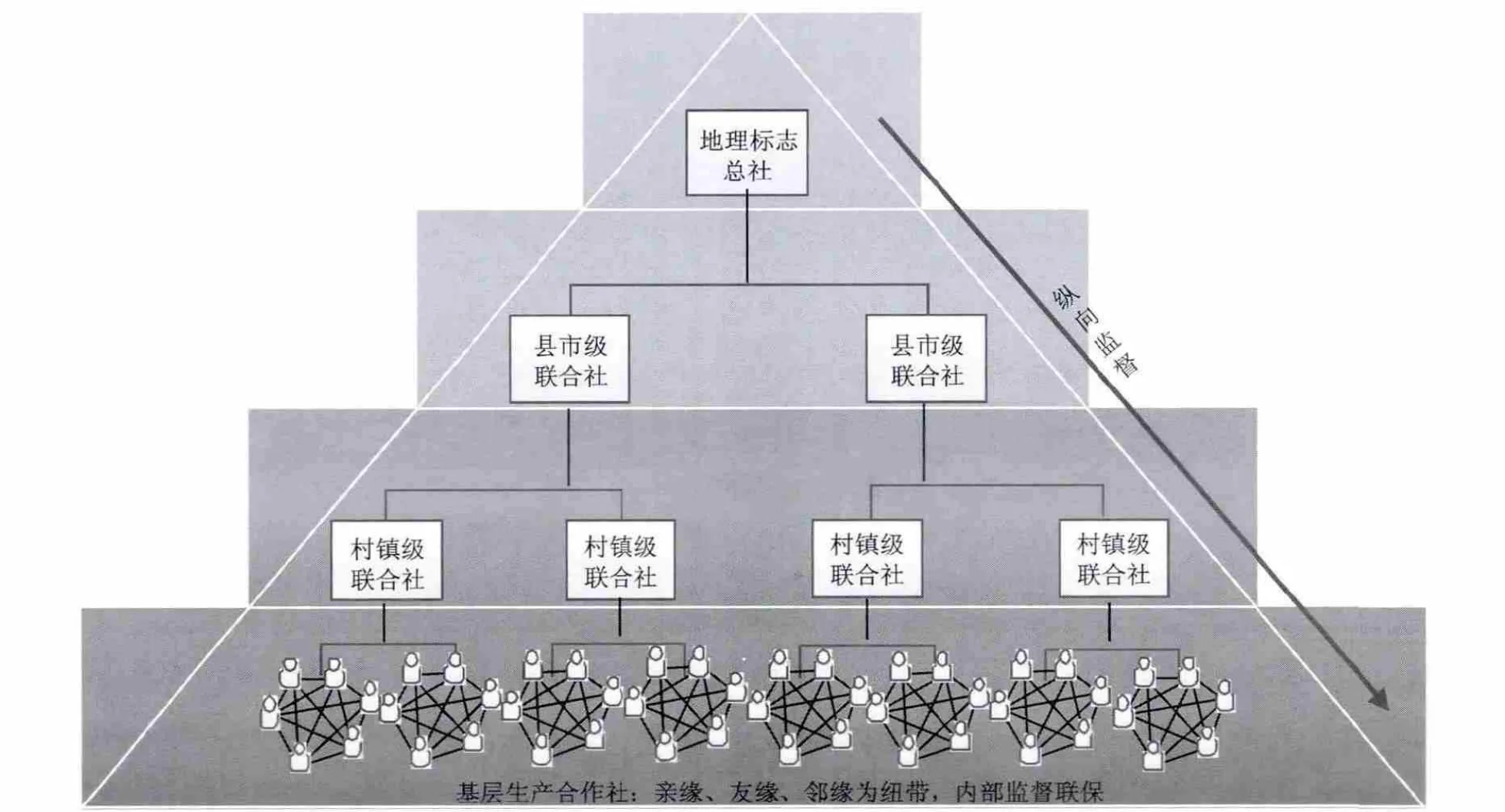

当然,考虑到小规模合作社的资金技术和抗风险能力都十分有限,有必要在其基础上再组建多层级的合作社联合体,即构建嵌套式GI农产品生产合作组织体系。所谓嵌套式组织体系实际上就是以小规模基层生产合作社为基础逐级组建较大组织的多层级式组织体系。这样既可以使基层合作社实现规模经济,也可以避免因组织规模过大而引发的搭便车程度加剧等问题。至于各层级合作组织的规模大小则需要综合考虑组织的管理沟通成本、GI农产品的产区面积以及行政区划范围等诸多因素。其中,基层合作社的组建要尽量做到成员之间相互熟识,以降低组织内的搭便车程度;在此基础上,再根据该地理标志的产区范围和行政区划归属,以地缘关系为纽带、以各小规模基层合作社为成员组成村镇级合作社联合社,即第二层级合作组织;然后,再以该第二层级合作组织为成员组成县市级合作社联合社,即第三层级合作组织;如果该地理标志产区范围较广,还可再以此种方法组成上一层级合作组织,直至形成覆盖全产区的地理标志合作总社(见图1)。

图1 嵌套式GI农产品生产合作组织体系

在这一金字塔型多层级组织体系中,地理标志农产品的专用标识由处于顶端的总社统一设计、印制和管理,并通过专用标识身份码的设置和逐级发放制度的运用建立该GI农产品的质量监督与追溯体系。具体来说,就是各级合作组织都根据其下一级成员组织的当年总产量和质量抽检合格率进行专用标识的分配与发放,一旦抽检合格率不达标就可根据相关组织规范对其成员施以一定的惩罚,如减少当年标识发放量、列入质量黑名单以作为下一年度质量监督工作的重点关注对象等。至于各基层合作社,除了接受上级组织的纵向监督外,还需贯彻社员间的横向监督,即建立内部质量联保机制,各成员农户之间相互监督、相互制约,一户违规,全社共同承担被上级组织扣除质量保证金甚至是停止当年专用标识使用权的不利后果。通过这种嵌套式生产组织体系的内部监督和分级制裁可以保持较高的规则遵守率,抑制生产中的搭便车行为,进而有效维护GI农产品品牌的集体声誉。考虑到GI农产品品牌的俱乐部产品属性可能引发的株连效应,各级生产组织特别是各基层合作社在积极打造地理标志这一集体品牌的同时,还可通过自有商标的注册、使用和推广帮助消费者准确识别同一GI品牌农产品的不同生产者,从而免受个别害群之马投机行为的株连。

四、结 语

农产品地理标志承载着特定区域内自然人文因素长期积淀形成的产品特色声誉,为区域内的所有生产者共有,是一种典型的俱乐部产品。GI农产品品牌的这种准公共品属性在使区域内生产者共享品牌溢价收益的同时,也面临着严重的搭便车问题。通过博弈分析可知,传统的以户为单位的分散式农业生产模式已无法有效解决其品牌建设中个体理性与集体理性的矛盾,需要借助一定的经济组织将分散的农户联合起来,并通过有效的制度规范对个别生产者的搭便车行为予以治理。结合当前我国农村社会的实际,以小规模基层生产合作社为基础,构建嵌套式GI农产品生产合作组织体系是解决这一问题的可行路径。

[1]Sarah B,Ana V Z.Geographical indications,terroir,socioeconomic and ecological sustainability:The case of tequila[J].Journal of Rural Studies,2009(25):108-119.

[2]Laurence B,Philippe M.Local products and geographical indications:Taking account of local knowledge and biodiversity[J].International Social Science Journal,2006,58:109-116.

[3]张玉敏.我国地理标志法律保护的制度选择[J].知识产权,2005(1):14-18.

[4]James M B.An economic theory of clubs[J].Economica,1965,32(125):1-14.

[5]Richard C,Todd S.The Theory of Externalities,Public Goods,and Club Goods[M].Cambridge:Cambridge University Press,1996:412-430.

[6]陈艳莹,杨文璐.集体声誉下最低质量标准的福利效应[J].南开经济研究,2012(1):134-143.

[7]贺雪峰,罗兴佐.论农村公共物品供给中的均衡[J].经济学家,2006(1):62-69.

[8]张维迎.博弈与社会[M].北京:北京大学出版社,2013:338-341.

[9]陈柏峰.村庄公共品供给中的“好混混”[J].青年研究,2011(3):48-54.

[10][美]奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海:格致出版社,上海三联书店,上海人民出版社,2011:64-75.

[11][美]奥斯特罗姆.公共事物的治理之道:集体行动制度的演进[M].上海:上海译文出版社,2012:213-223.