峡江灌区干渠渗控分析

彭德慧

(江西省水利规划设计院,江西 南昌330029)

1 概述

江西省峡江水利枢纽工程是赣江干流梯级开发的关键性工程,是具有防洪、发电、航运、灌溉等综合利用效益的大(1)型水利枢纽工程。峡江坝址以上控制流域面积62 710 km2,水库正常蓄水位46.00 m(黄海高程,下同),总库容 11.87×108m3。 该水库为峡江灌区水源地,主要灌溉峡江、新干、樟树三县市 2.19×104hm2农田,属大型灌区工程。

峡江灌区以赣江为界,分左右两片灌区。左灌区含左干渠、8条支渠及23条干斗渠,左干渠全长71.578 km,左干渠进水闸设计流量为11.22 m3/s;右灌区含右干渠、7条支渠及36条干斗渠,右干渠全长79.620 km,右干渠进水闸设计流量为14.67 m3/s。峡江灌区左右干渠延伸长,沿线穿越地层岩性众多,而各岩土体的渗透特征均不同。在进水口设计流量一定的情况下,如何控制左右干渠各岩土体的渗漏量、如何对渠道各岩土体进行渗透稳定分析,将直接影响到渠道渗漏及渗透稳定处理和灌区经济效益的发挥[1]。

2 左、右干渠渠道工程地质条件

左、右干渠区内地形地貌形态各异、复杂多变,上游以构造剥蚀低山丘陵为主,下游以河流侵蚀堆积地貌为主[2]。

左、右干渠区地下水类型主要有第四系孔隙水及基岩裂隙水两种类型[3]。第四系孔隙水主要赋存于赣江及其支流河床及其阶地的砂、粘土质砂、粘土质砾、圆砾层中;基岩裂隙水主要赋存于断层破碎带、褶皱的轴部及裂隙相对发育的强风化岩体中。

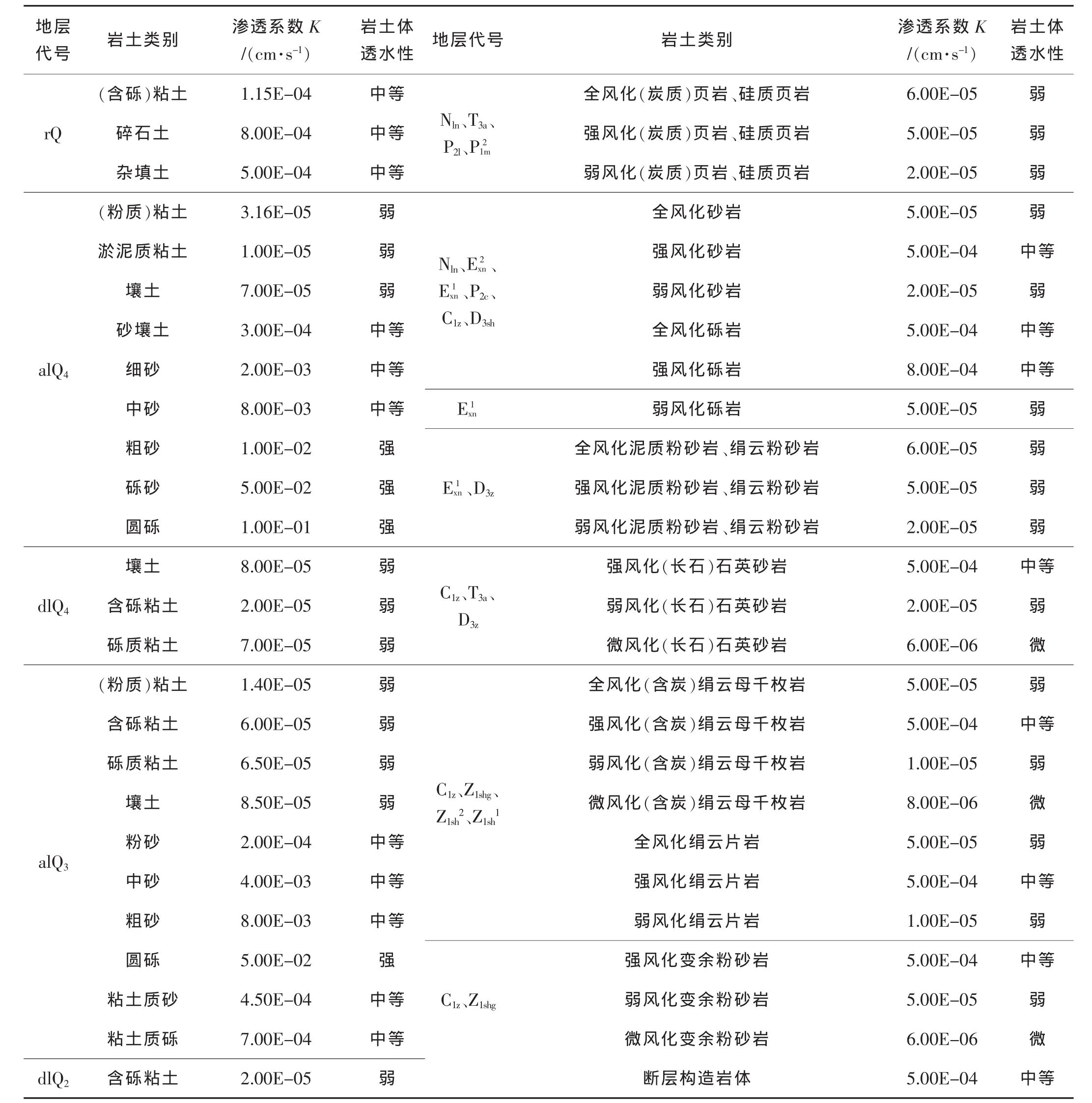

根据渠道布置及地质测绘、钻探及相关试验成果,左干渠0+000~23+800段多傍低山丘陵布置,以挖方渠道为主,地下水埋深一般为 2.6~5.5 m;左干渠 23+800~55+360段多穿赣江Ⅱ级阶地布置,以半挖半填及挖方渠道为主,地下水埋深一般为 3.2~7.5 m;左干渠 55+360~71+578段多穿赣江Ⅰ级阶地布置,以填方渠道为主,地下水埋深一般为 3.6~8.5 m;右干渠 0+000~52+830段多傍低山丘陵布置,以挖方渠道为主,地下水埋深一般为 1.8~6.5 m;右干渠 52+830~79+620 段多穿赣江Ⅱ级阶地布置,以半挖半填及挖方渠道为主,地下水埋深一般为2.6~10.6 m。左、右干渠地下水位多埋深较深,多处于渠道底板以下。左、右干渠渠道湿周范围内所涉及到的各岩土体及其渗透特征详见表1。据勘察成果统计,扣除渠系建筑物及填方渠道的长度,左干渠强透水层占10.3%、中等透水土层占38.3%、中等透水岩层占 2.9%、弱透水层占 42.3%、微透水层占 5.2%;右干渠强透水层占5.1%、中等透水土层占25.6%、中等透水岩层占 13.3%、弱透水层占 45.6%,微透水层占 10.4%。

表1 峡江灌区左、右干渠各岩土体渗透特征

3 左、右干渠渠道渗控分析

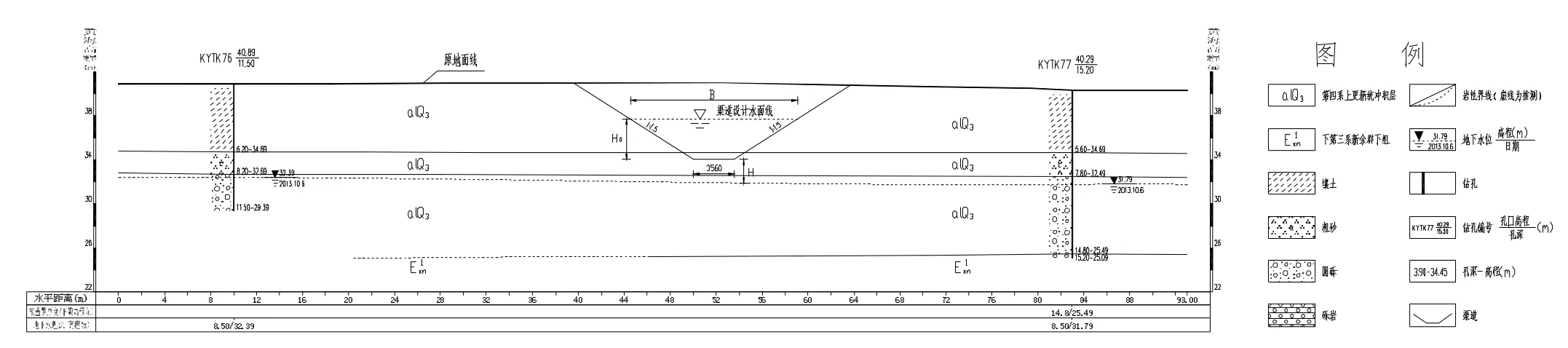

根据左、右干渠不同的工程地质特点,为处理好渠首放水量与渠道渗失量的关系,保证渠道安全运行,需要对渠道的渗失量及渗透稳定性进行必要的控制[4]。左、右干渠典型断面及地层结构详见图1。

3.1 渠道渗漏量控制分析

岩土体的空隙性是渠道渗漏的主要原因之一。根据岩土体渗透途径,土体主要表现为孔隙性渗漏,岩体主要表现是孔隙性渗漏和裂隙性渗漏,控制参数是渗透系数。根据渠道水文地质条件,渠道渗漏初判为两种情形:一是渗漏特性明显的可初判渗控目标,具弱~微透水性的岩土体,如粘性土、微风化岩体等,可确定为相对不透水层;具中等偏强透水性的含粘粒的砂性土,如粘土质砂、粘土质砾,可确定为相对透水层;具中等或强透水的砂性土,如中砂、粗砂、圆砾等,可确定为透水层。二是具有空隙和裂隙的中等透水性岩体渗透条件比较复杂,其渗控需考虑渠首放水量、渠道允许渗失量等。由于左、右干渠湿周范围内分布的中等透水岩层占比相差较大,现分别对左、右干渠分布的中等透水岩层进行渗控分析。

图1 峡江灌区左、右干渠典型断面及地层结构图

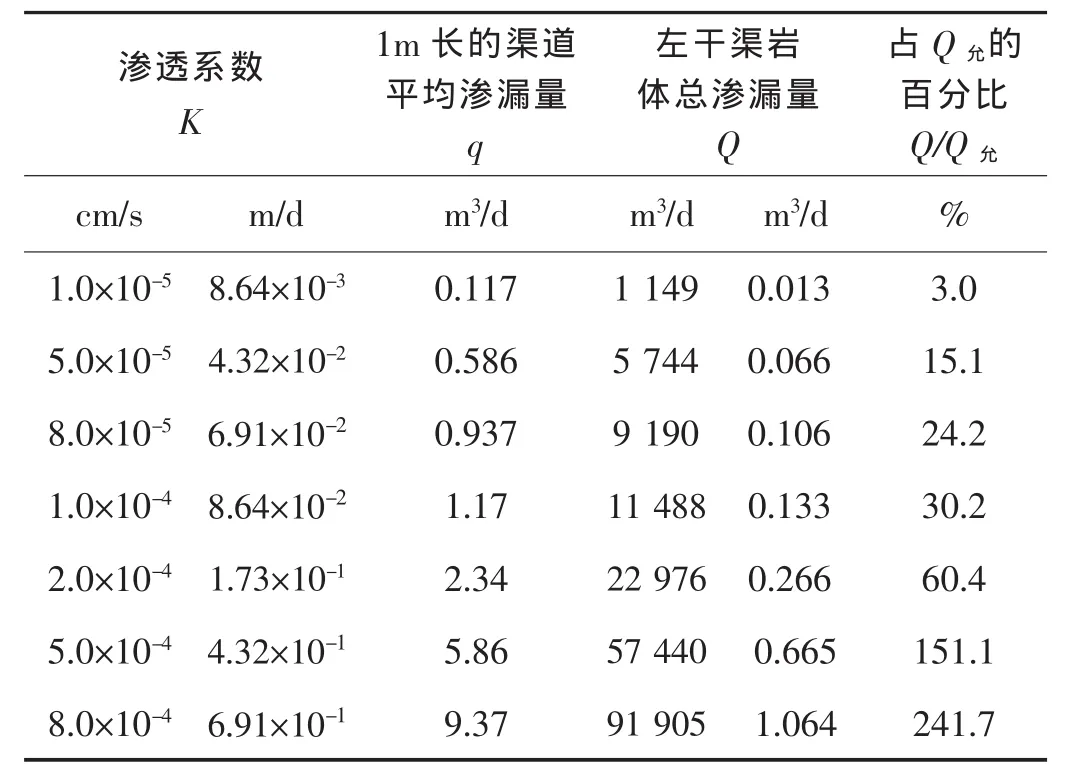

表2 峡江灌区左干渠各中等透水岩层总渗漏量简化计算表

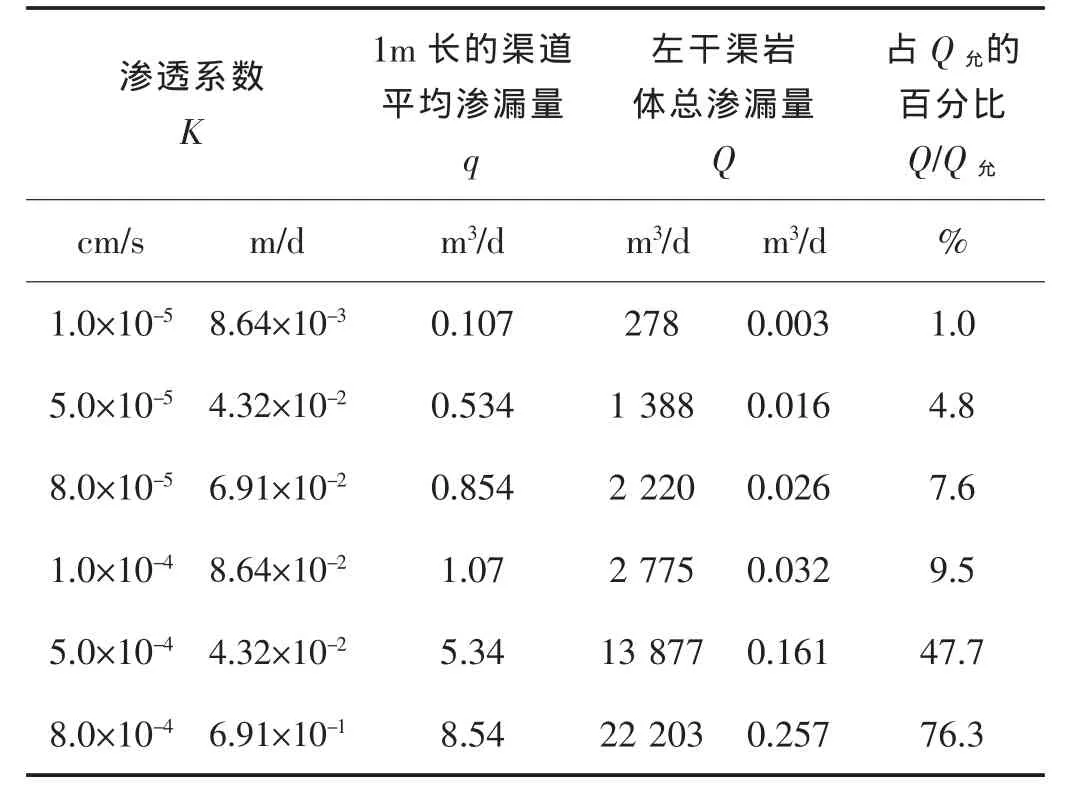

3.1.1 左干渠分布的中等透水岩层渗控分析

左干渠进水闸设计流量为11.22 m3/s,整个渠道的最大允许渗失量按进水闸设计流量的3%考虑,即Q允=0.336 6 m3/s,属轻微渗漏。而渠道湿周涉及岩石为强风化砂岩、砾岩、(长石)石英砂岩、(含炭)绢云母千枚岩、绢云片岩及全风化砾岩等,既有孔隙渗漏也有裂隙渗漏,此类岩体一般为中等透水,其总长度为2 600 m。按渠道稳定自由渗漏计算公式q=K(B+C1H0)计算其渗失量,计算结果列于表2,公式中各符号意义、单位详见图1及表2、表3。考虑岩体孔隙、裂隙渗漏渠长仅占左干渠总长不到3%,且其余渠道仍有一定量的渗量。在此,将岩体渗量按全渠道允许渗量的50%为控制,则控渗量为0.168 3 m3/s,由表2可知,左干渠岩体渗控指标以K≤5.0×10-4cm/s作为相对不透水层[5]。

3.1.2 右干渠分布的中等透水岩层渗控分析

右干渠进水闸设计流量为14.67 m3/s,整个渠道的最大允许渗失量按进水闸设计流量的3%考虑,即Q允=0.440 1 m3/s,属轻微渗漏。而渠道湿周涉及岩石为强风化砂岩、砾岩、(长石)石英砂岩、(含炭)绢云母千枚岩、绢云片岩及全风化砾岩等,既有孔隙渗漏也有裂隙渗漏,此类岩体一般为中等透水,其总长度为9 808 m,按渠道稳定自由渗漏计算公式q=K(B+C1H0)计算其渗失量,计算列于表3,公式中各符号意义、单位同前。考虑其余渠道仍有一定量的渗量,宜将岩体渗量按全渠道允许渗量的50%为控制,则控渗量为0.220 05 m3/s。由于岩体孔隙、裂隙渗漏渠长在右干渠分布较广,占右干渠总长达13.3%,由表3可知,右干渠岩体渗控指标以K≤1.0×10-4cm/s作为相对不透水层。

3.2 渠道渗透稳定控制分析

填方渠道的渗透稳定控制由渠堤设计断面控制。开挖渠道湿周的渗透稳定控制一般情况下可将渗透临空面视为地下半无限空间,按以下3种工况进行分析:一是渠底砂性土,或上部薄粘性土下卧砂性土,根据土工试验成果及沉积规律分析,砂性土可视为具反滤功能,渠水下渗不至于产生渗透破坏;二是半挖半填渠道湿周为砂性土,渠外地表为砂性土或上部薄粘性土下部砂性土,可能在渠堤外坡脚产生渗透变形破坏;三是强风化岩渗透,该类岩体的抗剪强度能抵抗渠道水深与渠外地面形成的渗透压力,故也不存在渗透变形问题。

表3 峡江灌区右干渠各中等透水岩层总渗漏量简化计算表

4 结语

峡江灌区干渠延伸长,渠道湿周范围内所涉及的岩土体众多,各岩土体的渗透特征各异。根据干渠进水闸设计流量及各岩土体的渗透特征,对左、右干渠分布的岩土体进行了分类,并按分类对各岩土体进行了渗控分析,确定了渠道的相对不透水层,较好地解决了渠道取水量与渠道渗漏量之间的矛盾,让灌区经济效益得到充分的发挥,同时,也便于勘察设计单位有针对性的进行渠道渗漏及渗透稳定的分析与处理。

[1] GB50487-2008.水利水电工程地质勘察规范[S].

[2] SL373-2007.水利水电工程水文地质勘察规范[S].

[3]瞿兴业.农田排灌渗流计算及其应用 [M].北京:中国水利水电出版社,2011.

[4] 薛禹群,吴吉春.地下水动力学(第三版)[M].北京:地质出版社,2010.

[5] 崔冠英,朱济祥.水利工程地质(第4版)[M].北京:中国水利水电出版社,2008.