福建建瓯饭坑矿区金多金属矿地质特征及成因探讨

蔡建设

(福建省地质测绘院,福州,350011)

1 区域地质背景

建瓯饭坑矿区位于闽西北隆起带东侧,松溪―建瓯坳陷带与闽东火山断坳带屏南—梅林断陷带北段[1]交会处附近,北西向东坑火山盆地南侧。即处于隆起构造带与火山断陷带复合部位,西部为政和—大埔断裂带北段。成矿区属政和—建瓯金银矿集区。出露地层[2]有早震旦世龙北溪组变质岩,晚侏罗世长林组、南园组沉积-火山岩和早白垩世石帽山群火山岩。岩浆岩主要分布于东北、东南及中部地区,以燕山期岩浆活动最为强烈,伴随着岩浆喷发和侵入活动。区内断裂构造以北东、北东东向为主,北西、南北向次之(图1)。

区域内分布较多金多金属、多金属矿床(点),如边溪、岭尾、上山岗、后坪、小坑、王厝、翁坑、砂坑、东际等多金属、金多金属矿床(点)。区内1∶5万水系沉积物测量Au、Ag、As、Sb、Pb、Zn异常主体为盖林—翁坑—小坑—溪底异常带*福建省闽北地质大队,1∶5万后山幅区域地质调查报告,1986。,表现为异常成群成带分布。

图1 建瓯饭坑金多金属矿区域地质矿产图Fig.1 Diagram showing the geological minerals of the Fankeng orefield area in Jianou County

2 矿区地质特征

2.1 地层

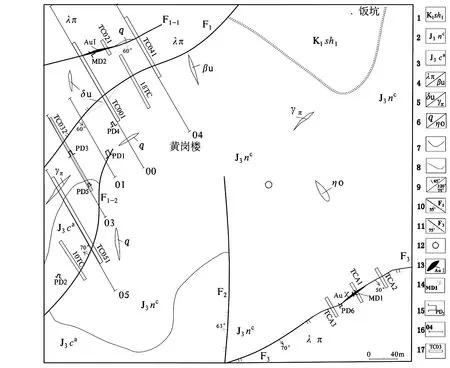

矿区出露地层简单*福建省地质测绘院,福建省建瓯市饭坑矿区金多金属矿地质普查报告,2010。,主要为中生代晚侏罗世长林组下段、南园组第三段及早白垩世石帽山群下组(图2)。

图2 建瓯饭坑矿区金多金属矿地质图Fig.2 Geological map of the Fankeng gold polymetallic deposit in Jianou County1—早白垩世石帽山群下组;2—晚侏罗世南园组第三段流纹质晶屑凝灰熔岩;3—晚侏罗世长林组下段晶屑凝灰岩;4—流纹斑岩/辉绿岩;5—闪长玢岩/花岗斑岩;6—石英脉/石英二长岩;7—实/ 推测地质界线;8—不整合地质界线;9—地层产状;10—实/ 推逆断层产状及编号;11—实/ 推测正断层产状及编号;12—古火山口;13—民采硐位置及编号;14—硐口位置及编号;15—勘查线及编号;16—探槽及编号

长林组下段:分布于矿区西南侧,出露面积较小,为一套沉积-火山碎屑岩系,主要岩性为凝灰质粉砂岩、砂岩。

南园组第三段:在矿区内大面积出露,主要岩性为流纹质晶屑凝灰熔岩、流纹质凝灰熔岩,局部见流纹质晶屑凝灰岩夹层。

石帽山群下组:分布于矿区东北部,底部岩性为紫红色、紫灰色中厚层状凝灰角砾岩、杂砂岩、黑色泥岩,不整合于南园组第三段之上;下部以灰紫色流纹质熔结角砾凝灰岩、熔结凝灰岩为主;上部以灰紫色厚层状英安岩为主。

2.2 构造

矿区处于北东向政和—大埔深断裂带北段次级断裂高山—东际断裂带与北西向向前—地坪断裂带交会部位。区内构造以断裂为主,主要见有北东向及近南北向2组。

F1断裂:为主干断裂,属压扭性逆断层,长达8 km,走向北东45°,倾向南东,倾角60°。其两侧分布有F1-1、F1-2次级平行断裂。

F3断裂:为压扭性正断层,走向北东60°,倾向南东,倾角70°。F1、F3断层两端延至区外,北东向断裂构造破碎带蚀变强烈,为饭坑矿区重要的导矿和容矿构造,控制了区内金多金属矿的分布。

F2断裂:呈近南北向,倾向西,倾角63°。

2.3 火山构造

矿区位于北西向浦城—宁德断裂带东坑火山盆地南缘,区内黄岗楼火山喷发中心由晚侏罗世南园组第三段酸性火山岩组成,主要岩性为流纹斑岩、流纹质晶屑凝灰熔岩,绕火山喷发中心作半环状分布,以溢流相为主。喷发中心周围发育似环状、放射状断裂,岩石破碎,并伴有硅化、黄铁矿化。其外围见花岗斑岩、石英二长斑岩、闪长玢岩等脉岩充填,产状内倾,倾角60°~80°。

2.4 侵入岩

矿区内侵入岩发育,主要有流纹斑岩小岩体,花岗斑岩、闪长玢岩、辉绿岩、石英二长岩等脉岩出露。

流纹斑岩:出露于矿区西北部及东南部,总体呈北东走向,小褶皱和流纹构造明显,硅质细脉发育,有晚期石英细脉穿插。硅质细脉、晚期石英细脉主要分布于断裂破碎带内及其旁侧,以北东向为主,北西向次之。矿区流纹斑岩普遍具有金矿化。

花岗斑岩:分布于矿区东侧,呈北东向不规则状侵入于南园组第三段中。

闪长玢岩:主要分布于F1断裂破碎带内及其旁侧,以北东向为主,呈脉状产出。闪长玢岩与金矿关系密切,该岩脉本身亦具有金矿化。

辉绿岩:一般沿断裂带分布,以北西向为主,据其与F1断裂主断面交角推测,该岩脉系沿断层派生裂隙侵入。

2.5 围岩蚀变及矿化

矿区围岩蚀变按其分布形态可以划分为面型蚀变和线型蚀变。

面型蚀变:流纹质晶屑凝灰熔岩普遍具有硅化、黄铁矿化、绢云母化、叶蜡石化、碳酸盐岩化。

线型蚀变:主要受F1、F1-1、F1-2、F3断裂构造控制,沿破碎带及其两侧发育,叠加在面型蚀变之上呈线型延伸。北东45°断裂以硅化、次生石英岩化为主,黄铁矿次之;北东60°断裂以硅化、次生石英岩化、绢英岩化、黄铁矿为主,局部伴有强烈铅锌矿化;南北向断裂以硅化、褐铁矿化为主,碳酸盐岩化次之。

近矿围岩蚀变:常见以硅化、黄铁矿化(褐铁矿化)、绿泥石化为主,绢云母化、绢英岩化次之,伴随有少量铅锌矿化。矿体及其附近后期褐铁矿化、黄铁矿化,以及石英细脉、硅质网脉发育。

矿区矿化以金为主,共(伴)生有银,局部有铅锌矿化,金(银)矿化与硅化(尤其脉石英)及黄铁矿化密切相关。

3 矿体地质特征

矿区金矿(化)体主要分布于黄岗楼南部十四过等区段流纹斑岩和南园组第三段火山岩构造裂隙中,矿体受断裂破碎带及旁侧次级裂隙控制,呈不规则状产出。

3.1 矿体特征

矿区已发现金矿体8个、银金矿体1个、银矿体1个。AuⅠ、AuⅩ矿体地表出露,其余均为隐伏矿体。AuⅠ、AgAuⅢ、AuⅣ、AuAgⅤ、AgⅧ为工业矿体,AuⅡ、AuⅥ、AuⅦ、AuⅨ、AuⅩ为低品位矿体。矿体具尖灭再现、分枝复合现象。矿体走向北东,倾向北西、南东,倾角50°~ 75°,单个矿体走向延伸长度40~120 m,倾向延伸30~80 m,矿体厚度为1.0~4.8 m 。矿体特征(表1)。

AgAuⅢ矿体:位于00~03线,由平硐PD1、PD3控制,矿体长大于140 m,厚1 m。平均品位Au 4.02 g/t,Ag 97.65g/t,最高品位Au 11.33 g/t,Ag 281 g/t。矿体呈透镜状,矿体倾向149°,倾角61°。矿体围岩为流纹斑岩和流纹质晶屑凝灰岩。容矿岩石为黄铁矿化、硅化蚀变岩。主要矿化蚀变有黄铁矿化、硅化、叶蜡石化等。

AuⅦ矿体:位于03线,由平硐PD3、PD5控制,矿体呈透镜状、舒缓波状,矿体长度大于80 m, 厚度为3.4 m,倾向延伸大于40 m,矿体倾向145°,倾角60°。Au平均品位为2.80 g/t,最高品位5.65 g/t,最低品位1.16 g/t。矿体顶底板为流纹斑岩和流纹质晶屑凝灰熔岩,容矿岩石为黄铁矿化硅化蚀变岩,矿化蚀变主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、方铅矿、闪锌矿化(图3)。

表1 建瓯饭坑矿区金多属矿体特征Table 1 Element contents of different grain sizes from the test samples

图3 建瓯饭坑矿区金多金属矿03线地质剖面图Fig.3 Diagram showing the profile of the No.03 exploration line of the Fankeng gold polymetallic deposit

3.2 矿石特征

矿石中主要金属矿物为黄铁矿、褐铁矿及微量自然金、银金矿和方铅矿、闪锌矿等,脉石矿物主要为石英、绢云母、高岭石和叶蜡石等。

矿石主要有用组分为Au、Ag, Au品位为1.0 g/t~3.5 g/t,最高品位14.51 g/t (单样);Ag品位15 g/t~50 g/t ,最高品位230.8 g/t(单样)。伴生有用组分有Pb、Zn,局部有富集。

3.3 矿石结构构造

矿石结构主要呈他形-半自形粒状。矿石构造主要有浸染状、细脉状、角砾状、团块状、蜂窝状等。

3.4 金贮存状态

金主要以裂隙金、晶隙金等形式贮存于黄铁矿、方铅矿、闪锌矿等硫化物中。

3.5 矿石类型

矿石工业类型属破碎蚀变岩-硫化物石英脉金(银)矿石。

4 矿床控矿因素及成因探讨

4.1 成矿控制因素

根据饭坑矿区所处区域地质特征,矿区地质特征,矿体分布形态,矿石矿物成分及结构、构造等综合分析其成矿规律。

(1)饭坑矿区金多金属矿位于北东向政和—大埔深断裂带北端东侧与北西向浦城—宁德火山喷发带东坑火山盆地南缘交会处。该区域新老地层不整合接触,断裂发育,区内有燕山期多期岩浆侵入和火山喷发。

(2)矿区位于政和―大埔深断裂带次级断裂高山—东际断裂带与北西向前际―地坪断裂带交会部位,断裂控矿作用明显,区内矿体均呈脉状分布,流纹斑岩中构造破碎带为矿体贮存提供了有利空间。

(3)饭坑矿区金多金属矿体均呈脉状、透镜状,贮存于流纹斑岩及流纹质晶屑凝灰熔岩破碎带中,岩体外侧矿化明显减弱。若以Au含量0.2×10-6为异常下限,则流纹斑岩体几乎均为矿化异常区,表明矿床与流纹斑岩关系密切。

(4)矿区外围分布有中-晚元古代龙北溪组变质岩,矿区内主要分布燕山期火山岩。矿区处于新、老地层“二元”结构环境中,老变质岩基底Au、Ag含量较高,南园组流纹质晶屑凝灰岩Au、Ag等成矿元素有明显富集。这二者在成矿过程中均可提供成矿物质来源,即是重要的矿源层

(5)矿床矿石金属矿物以黄铁矿为主,少量自然金、银金矿、方铅矿、闪锌矿等。脉石矿物主要以石英、绢云母为主及高岭石、叶蜡石等,具中低温热液组合特点。矿石结构以他形-半自形粒状为主,矿石构造主要有浸染状、细脉状,角砾状、团块状、蜂窝状等,表现为热液交代充填胶结特征。

(6)矿床围岩蚀变发育,主要有硅化、黄铁矿化、绢英岩化、叶蜡石化、碳酸盐化等。蚀变主要有面型蚀变、线型蚀变,总体表现为受构造作用影响的中低温热液蚀变组合。因此,饭坑矿区金多金属矿属燕山期次火山热液型矿床。

4.2 成因分析

饭坑矿区处于政和—建瓯金银矿集区新老地层“二元”结构环境中,金多金属矿体呈脉状产于晚侏罗世流纹斑岩和流纹质晶屑熔结凝灰岩中。区域上龙北溪组变质岩和燕山期流纹斑岩是主要的矿源层。成矿作用与断裂活动、岩浆侵入喷发作用密切相关。

5 找矿标志及远景分析

5.1 远景分析

(1)饭坑矿区处于全国16个重点成矿带之一武夷山成矿带武夷隆起金、银、铜、铅、锌多金属成矿远景区,政和—建瓯金银矿集区中,该区内分布有东际[3]、王母山[4]、奖坑[5]、八刘洋[6]、马头山[7]、水尾[8]、金坑[9,10]等金多金属矿床(点)。这些矿床点均分布于东坑火山盆地及周边地区,该区域内分布有金多金属矿源层变质岩地层。

(2)区内构造发育、岩浆活动频繁,具备了良好的成矿地质背景及热动力条件。区内1∶5万水系沉积物测量Au、Ag、As、Sb、Pb、Zn元素异常表现为成群成带分布,组合异常套合较好,具浓集中心。

(3)饭坑矿区成矿地质条件与上述矿床(点)成矿地质条件相同,是火山热液型金多金属矿成矿的有利地段,矿区内已发现的多数矿体,沿走向及倾向尚未完全控制。因此,饭坑矿区内及外围都有找矿的良好前景。

5.2 找矿标志

化探标志:1∶5万水系沉积物测量Au、Ag、As、Sb、Pb、Zn元素组合异常是重要的找矿标志。

地层标志:饭坑矿区金多金属矿产于南园组和晚侏罗世次火山岩中,表明晚侏罗世火山-沉积岩及次火山岩是金多金属矿主要围岩。其中流纹斑岩和流纹质晶屑凝灰熔岩是区内主要的找矿标志。

岩浆活动标志:燕山晚期侵入体可能为金的活化转移提供热液来源,其中流纹斑岩脉和闪长玢岩脉是主要找矿标志。

构造标志:饭坑矿区金多金属矿受断裂构造控制。断裂构造破碎矿化带沿走向延伸至区外,沿倾向往深部延伸,但控制程度较低,具有较大的找矿空间。北东向断裂构造破碎带是主要找矿标志。

围岩蚀变标志:矿体严格受北东向断裂破碎带控制,蚀变以硅化为主,黄铁矿化、绢英岩化次之,伴有铅锌矿化。当有石英细脉、硅质网脉叠加且裂隙特别发育,则往往是近矿围岩蚀变标志。

硅化帽标志:当破碎带硅化强烈、硅质网脉发育,常形成硅化帽时,可作为地表追索和圈定矿化体的依据,也预示其下部有矿(化)体的可能。

成文中承蒙吴资龙高级工程师审阅并提出宝贵的修改意见,在此深表感谢!

1 福建省地质矿产勘查开发局.福建省地质图说明书(1∶500000).福州:福建省地图出版社,1998.

2 福建省地质矿产局.福建省区域地质志.北京:地质出版社,1985.

3 刘永发.福建政和东际金(银 )矿床地质特征及成因分析.福建地质, 2011,30(1).

4 胡荣华.福建政和王母山金矿床地质特征及找矿前景分析.福建地质,2009、28(2).

5 张兰生.福建建瓯奖坑金矿地质特征及成因分析.福建地质,2011,30(3).

6 林仟同.福建建瓯八刘洋铅锌矿床地质特征及成因分析.福建地质,2004,23(4).

7 方如健.福建政和马头山金矿床地质特征及成因探讨.福建地质,2006,25(4).

8 杨兴莆.福建邵武水尾银(金)矿地质特征及找矿方向.福建地质,2015,34(1).

9 蔡建设.福建邵武金坑铜金矿地质特征及找矿前景探讨.福建地质,2013,32(3).

10 张进高.福建邵武金坑林田组出露在地球化学异常特征及找矿前景分析.福建地质, 2015,34(2).