论多义词义项的设立*

尹 洁

(北京师范大学汉语文化学院 北京 100875)

义位和义项分属于不同的学科门类,二者所对应的语言单位、范围、考察对象都有一定差异,(尹洁2013)这就决定了义项的设立不能简单地等同于义位的确立。但是,义项的设立要以义位为依据,义位的客观性决定了义项的客观性,这些又都是不争的事实。为此,需要对设立义项制订相应的标准。该标准包括两方面:一是义位的确立标准,体现词义的应然状态;二是义项的设立标准,体现词义的人为处理。关于义项的设立实质上需要解决两个问题——义位的收录和义项的分合,即在考虑辞书所需的前提下,以何种方式和标准呈现义位。

一、义项设立的前提

义位是客观存在的,在一段时期内每个词大致有多少个义位应该是一个相对稳定的数值。对古汉语来说,除了尚未从语料中归纳出来的义位,对于已知义位应该是能够测查和量化的。然而,就我们所见辞书来看,同一个词却有数量不等的义项出现。这常会让读者以为并不存在某个意义,或者认为是辞书的性质决定义项的多少。为什么会出现这样的情况?面对众多的义位,辞书编纂者在收录义位时应该考虑哪些因素呢?

1.辞书的定位

义位的存在具有客观性,但是义位的收录却具有主观性。它首先受制于编纂者对辞书的定位。只有在充分考虑辞书的规模、功用和性质的前提下,才能有意识地对一个词已有的、完整的义位进行选编。

(1)辞书的规模和功能对义位收录的影响

“大型语文词(字)典,以语文专业工作者为主要服务对象,应以义位为义项,尽可能对词语的义位、义系作客观的反映;

中小型语文词(字)典,主要供各级学校和具有中等文化程度的人使用,应力求简明扼要,以简驭繁,舍弃部分使用频率较低的义位(即生僻义),合并相邻、相近的义位,因而这类词典的义项有时与义位相当,有时则大于义位。”(苏宝荣2000:228)

可见,对于大型辞书,义项收录务必求全。只要是该词的义位应收尽收,这样才算完全发挥了辞书的贮存功能,此时,义位基本等同于义项。对于中小型辞书则要有所甄选,根据编纂目的和服务对象决定义位的收录。

(2)辞书的性质对义位收录的影响

从辞书的解释对象来分类,可以将辞书分为百科辞书和语文辞书。“词典学家一般从两方面说明语文词典的性质:一是收词,‘收录语文词条的词典称为语文词典’。若兼收百科词条,也只以常用的、已进入普通语言的为限;二是释义,对条目只作‘语词性解释’。”(黄建华2001:43)但是,越是大型的语文辞书,收录的百科词汇就越多,黄建华以“指物符号”与“所指之物”来区别语词词条和百科词条,有一定的道理,但也不能将二者截然分开。如:

水 ①由两个氢原子和一个氧原子结合而成的氢氧化合物,是无色、无臭、无味的液体。在一定条件下,也以固态或气态存在。水是生物机体不可缺少的组成部分。 《汉语大词典》(以下简称《汉大》)

水 ①无色无味的透明液体,分子式为H2O。 《汉语大字典》(以下简称《大字典》)

水 ①水。 《辞源》

水1①最简单的氢氧化合物,化学式H2O。无色、无味、无臭的液体,在标准大气压(101.325 千帕)下,冰点0℃,沸点100℃,4℃时密度最大,为1 克/毫升。《现代汉语词典》第6 版(以下简称《现汉》)

从这四部辞书的性质来看,《汉大》是目前规模最大的汉语语文辞书,广泛收列古今汉语中的词语、熟语、成语、典故和较常见的百科词,集古今汉语词汇之大成,全面反映语词的历史源流演变。《大字典》是当今世界上规模较大、收集汉字单字较多、释义较全的一部以解释汉字的形、音、义为目的的大型汉语语文工具书。《辞源》是我国第一部较大规模的语文辞书,以语词为主,兼收百科;以常见为主,强调适用;结合书证,重在溯源。《现汉》是中国首部权威的现代汉语规范型词典,属于中型语文词典。性质上,四部词(字)典都是语文辞书,但从对“水”的释义来看,《汉大》《大字典》《现汉》都有百科释义的踪影,《辞源》的释义从表面来看似乎没有解释,实际上《辞源》的编纂目的是为读者阅读古书服务,故用现代汉语释义以沟通古今。

且不谈辞书规模、性质对收词的制约,单就义位的选取来看,语文辞书本应只收录语词义位,但有些语词义位又只能从专业角度解释,如“水”,因此这些需从专科角度解释的语词义位也必须收录。

另外,辞书有共时和历时之分。《汉大》《大字典》属于历时性辞书,源流并重,在义项收录上以量取胜;《辞源》却是重源而不重流,多选取较早产生、在古汉语中较为常用的义位,所取义位和书证的时间下限截至1848年;《现汉》属于共时性词典,只收录当代语言生活中的语词和意义。可见,辞书的不同收词范围也决定了义项的多少。

综合辞书的规模、功能和性质,设立语文辞书的义项应当贯彻如下原则:

a. 大型辞书:尽量全数列举字词的所有义位,充分展示词义发展的源流变化,包括本义、引申义;基点义、后续义;源出义、次生义;基本义、一般义[1];以及假借义和部分语境义。

b. 中型辞书:以保证词典的效用为根本,除常用义以外,语义系统中几个重要义位必须收录,包括:基本义、基点义,以及引申义列中各层级上的关键义位和能产义位。

c. 小型辞书:从使用频率出发,以常见、常用为主导,除基本义外,一般还需收录引申义列中的部分能产义位。

2.解释的必要性

以辞书的规模、性质为前提,在此之下考虑哪些义位必收,哪些义位可收。这还需从解释的必要性方面进行甄选。

(1)词义的流通范围

对于大型语文辞书,所收义位越全越好。无论是中等文化水平的读者还是专家学者可能遇到的字词方面的阅读或理解障碍,都应当在查阅大型辞书后得以消除。另外,大型辞书的功能不仅是沟通读者与文本,更是为了贮存,因此,各义位应悉数收录。但对于中小型辞书,限于篇幅和使用对象,有些生僻义因使用频率较低,则不必收录。如部分尚未进入共同语领域的专科义位、只在小范围内通行的地域方言义位和社会方言义位等,中小型辞书无需收录。如:

靸1sǎ ①小儿履。②飘忽貌。③举。

靸2tā ④只把脚尖伸鞋内,拖着走。 《辞源》

靸 sǎ ①古代小儿穿的鞋子(略)。②把鞋后帮踩在脚跟下;穿(拖鞋)。③飘忽貌;轻举貌。④乐曲中的一个乐段。⑤指低下的物品。亦指事之不振者。…… 《汉大》

靸 sǎ ①古代小儿穿的鞋子(略)。②穿鞋时不提起后跟,拖着行走;穿(拖鞋)。③低下的物品。④乐曲中的一个乐段。⑤飘忽;轻举。 《大字典》

靸 sǎ〈方〉动 把鞋后帮踩在脚后跟下;穿(拖鞋)。 《现汉》

《说文·革部》:“靸,小儿履也。”桂馥义证:“小儿履也者,履之无后跟者也。”“靸”作为“小孩的鞋”,本是一个古义,并不常用,除《现汉》外皆将其作为本义置于首项。“飘忽”“乐段”“低下的物品”义在语言中并不常用,只有《汉大》《大字典》全数收录。而“把鞋后跟踩在脚后跟下”“穿(拖鞋)”作为较常见的方言义,除《辞源》外的几部辞书均收录。

可见,辞书编纂者会综合辞书的性质、词义的通行度考虑义位解释的必要性,由此择取义位,选编义项。

(2)辞书全书的统筹性和周遍性

在设立单音多义词义项时,还应顾及义项对下文复音词条的覆盖面。通常情况下,单音词的义位要能够解释下文的复音词,有时也可借助复音词的释义对上文单音词的意义做必要的补充。如:

博 ③通达,多闻。 《辞源》

《辞源》对“博”列出了“通达、多闻”义,以此可以解释下文的多个复音词条。如:

博文 ①通晓古代遗文。

博古 ①博通古事。

博物 博识多知。

博士 ①六国时有博士,……明清有国子博士,太常博士,而以五经博士为孔孟及儒家诸族的世袭官。

“博士”本指“博古通今的人”,后引申为“古代学官名”。《辞源》未对其本义设项,大概认为该义是词组义而非词义,或此义易懂,不具有解释性。但“古代学官”义源于本义,故对“博”设立的“通达、多闻”义,有助于“博士”的理解。

除了要求单音词的义项能覆盖复音词条以外,还需照顾到释语可备检索。现在编纂辞书时要求用元语言释义,若释语较为生僻,则需在同一部辞书中找到对应的解释,这就得为其设立义项。否则,以难解释难解,并不能从根本上消除读者的理解障碍。如:

谏官 掌谏诤的官。 《辞源》

释语中出现“谏诤”,若读者不晓“谏诤”义,则“谏官”义不明。查“诤”,“①直言规劝,止人之失”。于是“谏官”一词得解。可见,词典在设置义项时要通篇考虑,使所收义项能够覆盖词典的释语。

3.词义的关联性

对于多义词,除了要考虑编纂上的客观因素,还要重视词义的关联性。一般来说,大中型词典在排列义项时如果按照历史或逻辑顺序加以排列,则要考虑引申顺序下词义的关联。即在同一引申义列中,最好将处于词义衍化关键点上的义位收录,便于读者串联前后的引申关系,而不至于觉得词义出现得突兀。这就要求编纂者有较高的专业素质,需要他们在全面掌握词的所有义位的同时,了解各义位之间的关系,明确每一个义位在引申义列中的位置,才能有所甄选。如:

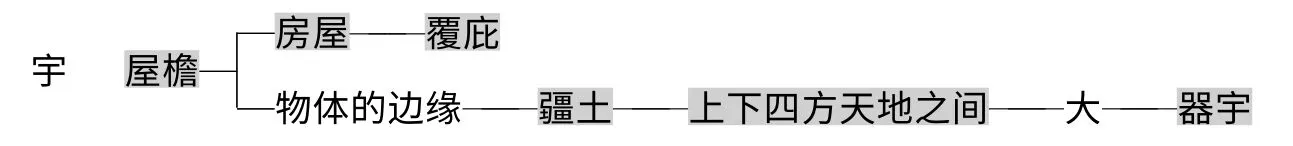

宇 ①屋檐。②屋宇。③四境,界限。④空间。⑤风度,器宇。⑥覆蔽,庇护。 《辞源》

《辞源》给“宇”设立了6 个义项。我们整理“宇”的引申义列如下[2]:

以上8 个义位,《辞源》收录了其中较常见的6 个,没有收“物体的边缘”和“大”。从引申义列来看,“宇”的本义(或“基点义”)为“屋檐”,由此产生两条引申脉络,一条以“房屋”为源出义,一条以“物体的边缘”为源出义,在后一条引申脉络上,“物体的边缘”起着重要的桥梁作用,引申出后面的次生义。我们认为,应将其收录,才能使得《辞源》“宇”的义项结构完整、清晰。

二、义项设立的形式

从单个词来看,在一段时间内,义位的现实存在情况和数目多少是客观、稳定的,但是这些义位进入辞书表现为义项的形式却纷繁各异。符淮青(2006:147—148)将义项的表现形式分为三类:

1.一个义项是一个意义。

(1)单义词的义项。如:

碳 非金属元素,符号C,无定形碳有焦炭、木炭等,晶体碳有金刚石、石墨等。……

《新华字典》(以下简称《新华》)

(2)经过细致分析确定的多义词的义项。如:

浅 ①从表面到底或从外面到里面距离小,跟“深”相对。②不久,时间短。③程度不深。④颜色淡。 《新华》

2.一个义项是几个相近意义的排列。如:

繁 ③许多,不少。 《新华》

3.一个义项是某几个方面意义的概括,其下细分为不同的意义。如“打”:

打 ②表示各种动作,代替许多有具体意义的动词:1. 除去;2. 毁坏,损伤,破碎;3. 取,收,捕捉;4. 购买;5. 举;6. 揭开,破开;7. 建造,修筑;8. 制作,编织;9. 捆扎;10. 涂抹;11. 玩耍,做某种文体活动;12. 通,发;13. 计算;14. 立,定;15. 从事或担任某些工作;16. 表示身体上的某些动作。 《新华》

这三种类型的义项所包含的意义内容是不一样的。他分别称之为“义项(狭义的义项)”“义项组”和“义项目”。

应该说,只有第一种义项才可能基本和义位对应。义项组是将两个或以上的义位平列所形成的释义组织,集合的义位在语义属性或使用属性上相近,或在引申义列中处于相邻位置,可称为“义项变体”[3]。根据各义位在语言中出现的频率,高频者可称为“中心变体”,其余称为“非中心变体”,中心变体就是这个义项的中心意义。

义项目是通过提取多个义位的共同特征,归纳为一个概括性极强的释义,后面再以释义分述、用法分解、语例分证等方式对释义做出更具针对性的训解。如:

打 ②表示各种动作。(略) 《新华》

宓 同“密”。1.安定;安宁;平静。2.寂静;静默。3.止。4.秘密;不公开。 《大字典》

即 瑏瑥连词。1.表示相承,相当于“则”、“乃”。2.表示假设关系,相当于“如果”、“假使”。3.表示让步关系,相当于“即使”、“尽管”。4.表示转折关系,相当于“但是”、“只是”。 《大字典》

编排义项目的好处是,对于中小型辞书,可以将部分实义位[4]概括合并,以例证代释义,节省篇幅;在大型辞书中,对于强调功能的义位,如某些实义位、副义位和虚义位,可据用法、词性统辖义位,形成义项目,之下再设小项,分释具体意义或功能,以便读者查检。

义项在辞书中可以狭义义项、义项目和义项组的形式呈现,它们是建立在对客观词义的准确把握基础上的技术操作。由于规模不同,体例各异,不同辞书可选择适合的编排方式。在编排多义词的义项时,大型辞书为了全面展示该词的所有词义,应以义位为基础,不加归并,将词义的本来面貌呈现出来。《汉大》对义项的编排就基本遵此原则。如《汉大》“打”列出40 个义项,大多能各自对应于一个义位。对比上文所引《新华》“打”条的义项②却囊括了《汉大》十来个义项。

在义项的组织编排上,辞书之间存在一定的差异,这充分反映了辞书编纂的灵活性,也在一定程度上体现了辞书的性质和特点。尽管编纂者可以对义项的编排进行主观性的处理,但主观却不代表随意,需要在一定的准则指导下进行,才能使得辞书的编纂有据可循,而非随意堆砌。

三、义项分合的标准

义项分合标准实为义位归并标准。若从严,最精密的义项对应于义位;若从宽,几个义位可归并为一个义项。除大型辞书外,一般很少有辞书将一个词的所有义位全部呈现。编纂者会根据编纂的目的、要求选编义位,并尽可能地将意义相近、相关或用法相同、相似的义位归并为一个义项,使得每一个义项的覆盖面广,解释力强。这就涉及如何归并义位、设立义项的问题。然而,如何确定义位的相近、相关、相同、相似,有没有一个较为客观、确切的参照标准呢?我们根据义位性质,以义位分析的语义属性、使用属性为基础,制订义项分合的标准。

1.实义位的归并

语义属性是实义位的主要属性,研究实义位的归并也应由此入手。

(1)中心义素不同,一定不能合并。

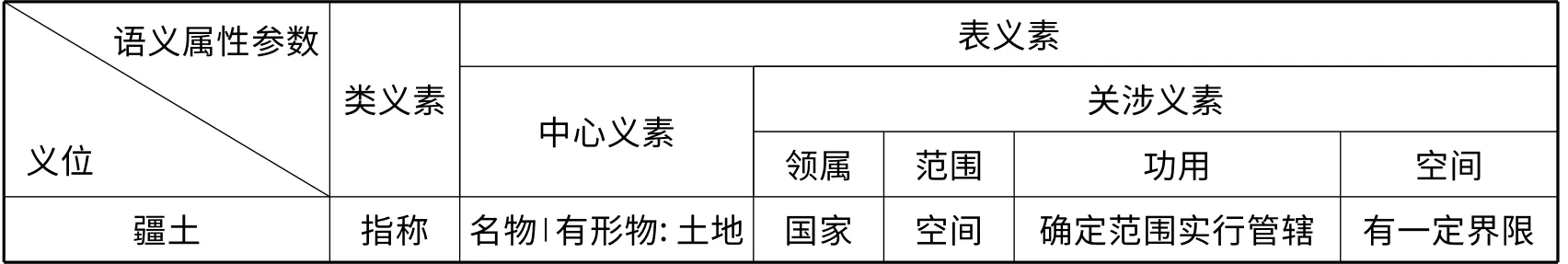

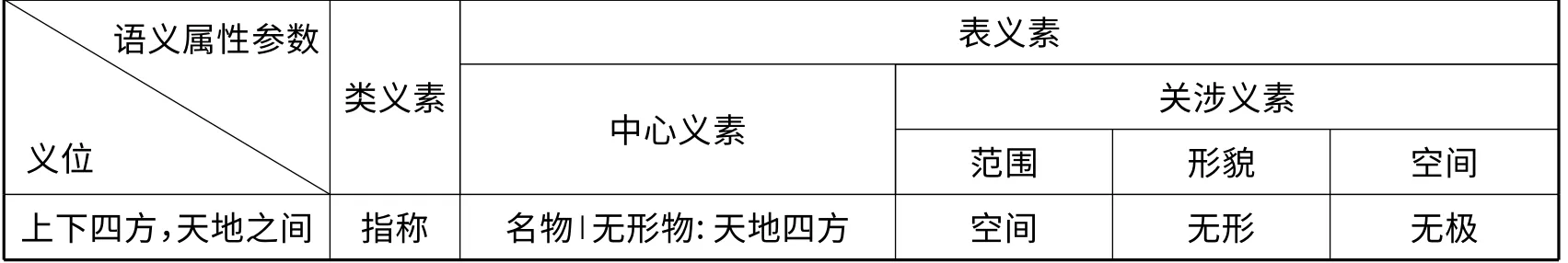

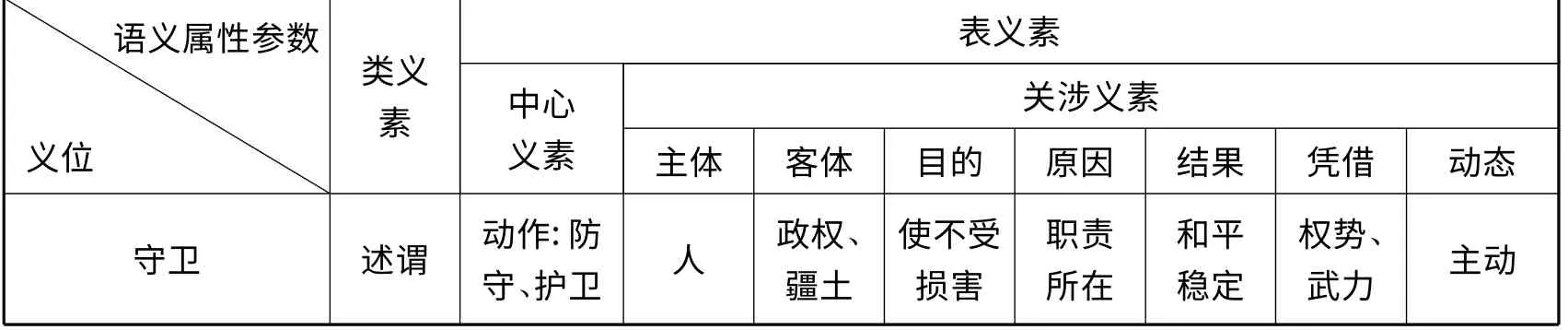

“宇”有“疆土”和“上下四方、天地之间”两个义位,但是中心义素不同,不能归并。具体见表1 和表2:

表1

表2

(2)中心义素相同,类义素不同,一般不能合并;若两个义位的语义属性有直接关系的可视情况灵活处理。如:

彻 ①通,穿,透。 《辞源》

彻 ④通,贯通。⑤引申为透;渗透。瑏瑡明;显明。 《汉大》

彻 ③通;穿。⑤清澈;透明。 《大字典》

“彻”的三个义位“穿透”“通透”“显明”源于《说文·攴部》“彻,通也。”“通”可作为述谓类义位,表示“贯通、穿透”,也可作为修限类义位,表示“通透、显明”,“穿透”与“透明”的引申关系明显。于是,“彻”的三个义位在《辞源》和《大字典》中有不同程度的归并。它们的类义素不同,但中心义素基本相同或者相通,可归并形成义项组。

(3)中心义素相同,类义素相同,语义关涉义素不同,视情况而定。主要区别性关涉义素不同,一般不能归并。如:

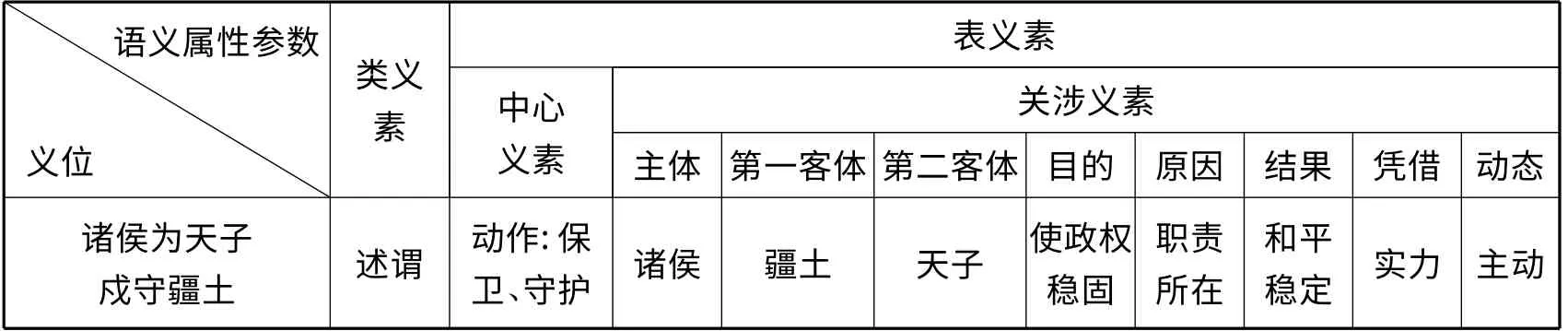

守1①守卫;防守;把守。

守2①戍守疆域土地。……《左传·庄公二十一年》:“五月郑厉公卒。王巡虢守。”杜预注:“巡守于虢国也。” 《汉大》

守1⑥保护;防卫。

守2①诸侯为天子守土。《字汇·宀部》:“守,诸侯为天子守土亦曰守。” 《大字典》

《汉大》和《大字典》将“守卫”和“戍守疆土”分开,除了因为读音不同(守1:书九切;守2:舒救切),也可以从语义上寻其根由。具体情况见表3 和表4:

表3

表4

比较两个义位的语义属性,中心义素和类义素一致,关涉义素中的主要区别性义素:主体、客体出现较大差异,故分属不同义位,也不宜归并为一个义项。两个义位属于泛指与特指的关系。

再如动作的“使动”“意动”,它们在语义属性框架中属“动态”参数的内容,不同辞书的处理不同。

“屏”可表示主动地隐藏,作为不及物动词义为“退避、隐退”。如:

(1)《礼记·曲礼上》:“侍坐于君子,若有告者曰:‘少间,愿有复也。’则左右屏而待。”郑玄注:“屏,犹退也,隐也。”

也表使动,有“令人退避,使回避”义。如:

(2)《战国策·秦策》:“秦王屏左右,宫中虚无人,秦王跪而请。”

辞书归纳如下:

屏2③退避;隐退。④使退避。 《汉大》

屏2①退避。 《大字典》

屏2⑦退避。 《辞源》

这三部辞书只有《汉大》为“使动”义单独列项。从语义属性看,二者只有“动态”一项不同,一为“主动”,一为“使动”;从使用属性看,在语法搭配上,表“主动”的义位不带宾语,“使动”的带宾语,其余属性皆同。辞书没有列出使动用法,大概将“使动”等同于词类活用。那么,辞书该不该为“使动”单独立项,对于这类用法该怎样处理?

“使动”“意动”是古汉语中特殊且常见的用法,人们大都习惯认作词类活用。李运富(2008:483)认为,将“使动用法”和“意动用法”与“词类活用”混同是不妥的,原因在于“词类活用是根据同一标准划分的同一级别的不同类词的变用问题,它着眼于词的语法特点;而使动用法和意动用法是同一类词(动词)的特殊用法问题,它着眼于语句的意义即主动宾间的逻辑关系”。我们同意李运富的看法。辞书收录的是语言中较为稳定的意义和用法,临时的活用、换用或修辞用法自不必收录,但“使动”“意动”是汉语动词中特殊且稳定的用法,它们不仅直接影响该动词的语法功能和句法结构,而且还凝固为某些搭配,成为固定意义。因此,对于“使动”“意动”,在编纂辞书时应充分体现其特殊性及其在语言中的稳定性。虽不必单列义项,但可处理为义项变体,归于义项组;在不同义项变体下,宜给出对应的书证,以便让读者了解其各种用法。

这里还需要附带说明一类模棱两可的“动态”属性,它们既可看作“主动”“自动”,也可看作“使动”或“意动”。我们认为,虽然某些意义可从“使动”或“意动”的角度理解,但只要能直接理解为“主动”“自动”,则不需绕行。尤其当语言中已有表示“主动”“自动”的词的时候,就应将“使动”或“意动”归并到“主动”“自动”的义项中。如:

平1①平坦。②谓使之平。……瑏瑤整治;治理;填平。 《汉大》

《汉大》为“平”的“使动”参数单列义项,实际上,“平”的“使动”属性可有两解:“整治、平治”和“平定、平息”。义项②所表达的是“整治、平治”义,宜归于义项瑏瑤中。

2.副义位的归并

副义位是一个分类复杂、内质不均的义位,有的部分(包括:状态类、方式类、程度类、范围类、时间类、频率类、指代类、语情类)具有明显的语义属性,偏向于实义位,有的部分只表现出使用属性,具有虚义位的特质。然而,在确定副义位的归并时,却不能简单地一分为二,即具有语义属性的副义位,按照实义位的归并原则,由中心义素、关涉义素一一对比后,决定归并与否;具有使用属性的副义位,由语法性质和功能决定。对比几部辞书对“绝”和“已”两个副义位的处理。

绝 瑏瑣副词。极;最。瑏瑤副词。全然;绝对。 《汉大》

绝 瑏瑥副词。表示程度,相当于“最”、“极”。瑐瑠绝对;全然。 《大字典》

绝 副词。1. 用于形容词前,表示事物的状态或性质到了极点。可译为“十分”、“最”,或仍作“绝”。2. 用于动词前,表示程度之甚。可译为“非常”、“十分”、“极”,或根据上下文义灵活译出。3. 常用于否定动词前,表示对所述事实的强调。可译为“根本”、“绝对”等。4. 用于动词或形容词之后,表示事态的结果或程度之甚。可译为“断”、“极”等,或仍作“绝”。

《古代汉语虚词词典》

已 ⑦太;过分。⑧已经。⑨已往,从前。瑏瑠随后,旋即。瑏瑡又。……瑏瑣必,一定。 《汉大》

已 ⑥一定,必然。⑧最终;终归。⑨从前;已往。瑏瑡副词。1.表示动作、变化达到的程度。相当于“已经”。2.表示时间靠后的。相当于“已而”、“随后”。3.表示程度。相当于“太”、“甚”。4.表示行为的频率。相当于“又”。 《大字典》

已 ②副词。1.用于动词、形容词、时间名词、方位名词、数量短语前,表示情况已经如此、动作已经进行,或已经达到某个时点、某个时量等。可仍译作“已”。2.用于复句的后一分句,表示前一分句叙述的情况发生不久,便出现后一分句叙述的情况。可译为“不久”、“随后”等。“已”后有时用“而”作“已而”。3.用于形容词前,表示程度之甚。可译为“太”、“过”等。 《古代汉语虚词词典》

以上例子中,“绝”属于意义较为实在的副义位,“已”的用法中较实、较虚的义位皆有,但它们在不同辞书中却未表现出一致性。

从义位归并的角度来看,《汉大》给每一个能够对译或具有功能的义位设立义项,不加归并。《大字典》的处理较为凌乱,时而以语义为标准,不加归并全数列出;时而以功能为标准,将属性和功能相近的义位进行归并。《古代汉语虚词词典》的处理较为一致:以功能和结构特征为标准,将具有近似属性的义位在“词性”统辖下以义项目呈现。从释义的角度看,《汉大》和《大字典》没有统一原则,时而注明词性,时而不注,表现出较大的随意性。

我们认为,尽管副义位的分类复杂,但仍可制订操作标准。方案有二:

(1)全数列出,不加归并

无论是具有语义属性的义位,或是仅具有使用属性的义位,都代表副义位的一种意义或用法,无需区别和归并,全部展示。

(2)部分并列,部分归并

这种情况又可以下分:

a. 具有语义属性特征的,按照语义属性特征将具有共同中心义素的义位归并;仅具有使用属性特征的,按功能归并。如:

已 ①副词,表时间。1.最终;终归。2.从前;已往。3.已经。4.已而;随后。②副词,表程度。太;过分。③副词,表频率。又。④副词,表语气。一定;必定。

b. 表状态的副义位,因意义最实在,故全数并列;其余则不论类别,均按照各自的语义属性或使用属性归并为义项目。即:

【X】①副词,表状态。……。②副词,表状态。……。③副词,表程度。1. ……2.……。④副词,用于……。

这两种义项归并的方案都可行,目的在于既体现副义位的语义属性,又便于读者根据功能理解和查检。同时,我们建议,除表状态的副义位可能与修限类义位有交叉混用以外,其他副义位的类义素和中心义素基本能够准确显示副义位的类别,因此在编纂时最好一律标注词性。

3.特殊情况

尽管我们为实义位和副义位的归并制订了相应的标准,但还需注意一项特殊原则——相关相同原则。也就是说,当两个义位在语义上具有直接引申关系或使用属性上具有相同的语法性质,可根据需要灵活处理。

(1)直接引申关系

有些义位虽然语义属性和使用属性均不符合归并的标准,但因具有直接引申关系,可置于同一义项组之下,成为不同的义项变体。

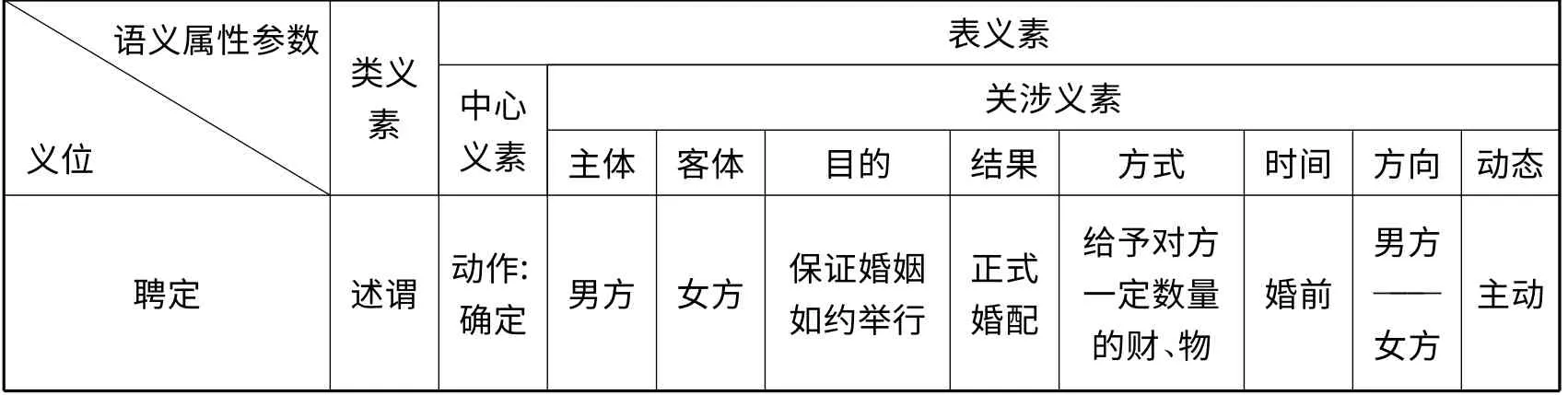

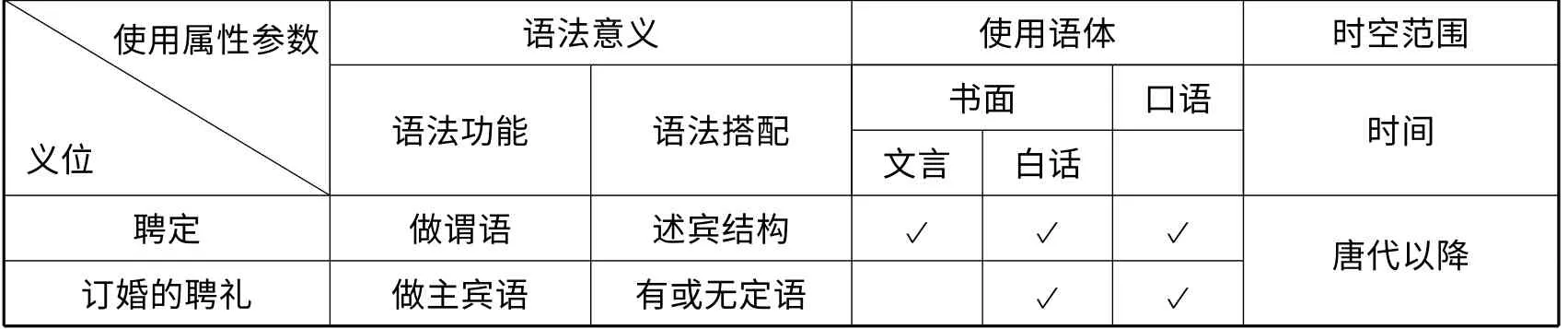

“定”有“约定、预定”义,表示双方或多方就某事在事前商议后确定。

a. 《穀梁传·宣公七年》:“春,卫侯使孙良夫来盟。来盟,前定也。”

“约定”可用在很多方面,专指订婚则产生“聘订、订婚”义。该义产生的时间约在中古。

b. 唐唐彦谦《汉代》:“王氏怜诸谢,周郎定小乔。”

从动词“订婚”引申为名词“订婚的聘礼”。

c. 《红楼梦》:“我哥哥已经相准了,只等来家才放定。”

对于这个意义,《汉大》和《大字典》的处理并不一致。

定 ⑦约定;预定。……瑏瑡聘订。瑏瑢指订婚的礼物。 《汉大》

定 瑏瑠约定;预定。如:定货;定婚。瑏瑡定婚的聘礼。 《大字典》

我们试着分析“聘定”和“聘礼”的语义、使用属性。具体见表5、表6、表7:

表5

表6

表7

从属性上看,二者的参数条件相距甚远,照理应分设义项。但从语义的关联来看,这两个意义的关系极为密切,是“动作—凭借物”的同域相关。为了便于读者的理解,可将这两个义位置于同一义项之下,作为不同的义项变体。这样,既避免了《汉大》的分散,也避免了《大字典》的不完整和欠准确。

定 瑏瑠约定;预定。瑏瑡聘定。也指订婚的礼物。

(2)相同语法性质

有些义位的类义素相同,中心义素和关涉义素均不同,但具有近似的语法属性,属于同一词类,可利用义项目的形式归并。

乃 ④代词。1.表示人称。a.相当于“你”、“你的”。b. 相当于“他的”。2. 指示代词。相当于

“此”、“这个”。3.表示疑问或指示,相当于“这样”、“如此”。 《大字典》

“乃”作为代词有三个义位,它们的类义素相同,中心义素分别为人称、指示和疑问,对应的关涉义素也不相同,不符合义位归并的标准。但因具有相同的语法性质,可归并后以义项目的形式呈现。

对于这类具有相同语法性质可归并且以义项目形式呈现的情况一般不适用于指称、述谓、修限类义位(泛指性极强的义位除外,如“打”),而仅限于除此以外的其他实义位和虚义位。

附 注

[1]这几类义位是从不同角度分类的结果:本义与引申义是从历史角度对义位的分类,最早的是本义,由本义引申而来的是引申义。基点义与后续义是从逻辑角度对义位的分类,在引申义列中处于基础和起点的义位是基点义,当本义不可考时,它是引申义列的开端;后续义与基点义相对应,是在引申义列中基点义以下所有义位,基本等于引申义。源出义与次生义也是从逻辑角度对义位的分类,源出义是后续义的下位概念,指在引申义列中,除基点义以外,能引申出其他意义的义位;次生义与源出义相对应,指由源出义直接引申得到的义位。基本义与一般义是从频率角度对义位的分类,最常见的是基本义,其余为一般义。

[2]该义列中,除表述或归纳的宽严不同外,标出阴影的义位基本对应《辞源》义项。

[3]蒋绍愚在《古汉语词汇纲要》(2005:42—43)中称之为“义位变体”,实则对应本文的义项变体。

[4]“实义位”是统称名词、动词、形容词、代词、数词、量词和部分具有实在意义的副词所对应的义位,“虚义位”是指除实词以外的虚词所对应的义位。

1.符淮青. 词义的分析和描写. 北京:外语教学与研究出版社,2006.

2.黄建华. 词典论. 上海:上海辞书出版社,2001.

3.蒋绍愚. 古汉语词汇纲要. 北京:商务印书馆,2005.

4.李运富. 汉字汉语论稿. 北京:学苑出版社,2008.

5.苏宝荣. 词义研究与辞书释义. 北京:商务印书馆,2000.

6.尹洁. 义项界说综论. 辞书研究,2013(3).