陆川 探险者之“惑”

钟一

陆川说,在这个行业里,他对自己话语权的坚持,超过了很多人,“我是一个独立的导演,或者说我是自己的导演,我只表达我自己相信的事情——这就是我的性格决定的。”

1970年代的新疆奎屯,那里有永远也望不到尽头的戈壁。一个孩子站在茫茫苍穹之下,看着远处草地上被牧民割下来的羊头,血早就流干了,一双羊眼瞪着天空,而此时,一阵阵朔风在耳边呜咽。这是陆川5岁之前的记忆。之后,陆川随父母迁入北京,住在机关大院,刚到一个陌生的环境,父亲又被审查了四年,年幼的他感受到人情的炎凉与冷酷,无人理睬,他只有沉浸在自己的世界里。

“比如一群孩子到一户人家里看电视,其他小孩都进去了,却唯独不让你进。”许多年后,陆川回忆童年往事,那个敏感而文静的小男孩又浮现在眼前。他说,可能自己对暴力与死亡的敏感,性格里那种不合群即来源于此。成为导演之后,他的镜头里展现暴力与死亡,人性的抑郁与悲凉,他拍摄这个时代人们不愿去直面与思考的真实。

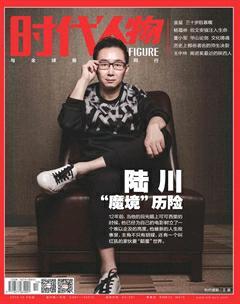

接受《时代人物》专访那天,44岁的电影导演疲惫地坐在工作室里回忆往事。那是一栋隐藏在北京一个艺术文化创意产业园区的三层小楼。几净窗明,他的办公室宽敞而明亮。造型各异的电影奖杯被陈列在一张窄长的案桌之上。奖杯越来越多,以至于不得不挤进陈列柜的方格子里,陈列柜里还摆放着一套《剑桥中国文学史》以及莫言的小说,奖杯的背面靠墙摆着一幅佛像,旁边则搁着一块长匾,上书“福慧双修”四个大字。

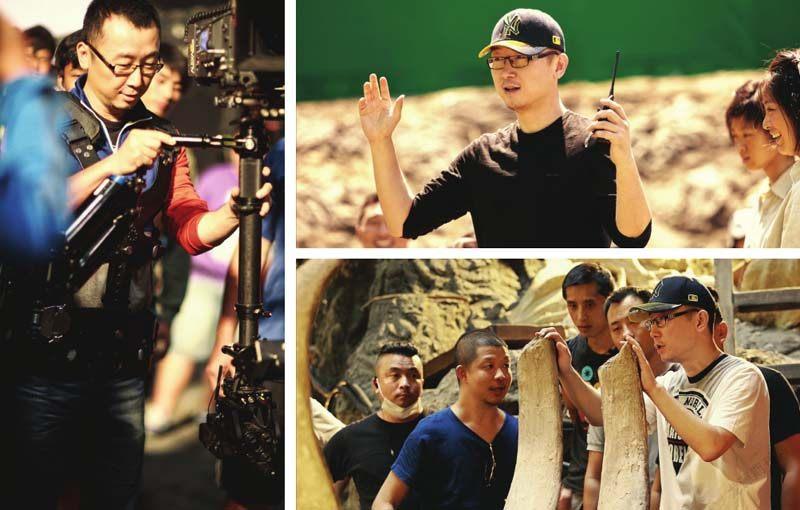

采访陆川的前一天,在北京耀莱成龙国际影城,《时代人物》记者观看了他准备在9月30日上映的新片《九层妖塔》的样片。这是他执导的第5部电影作品,是一部改编自热门IP《鬼吹灯》小说的奇幻片。

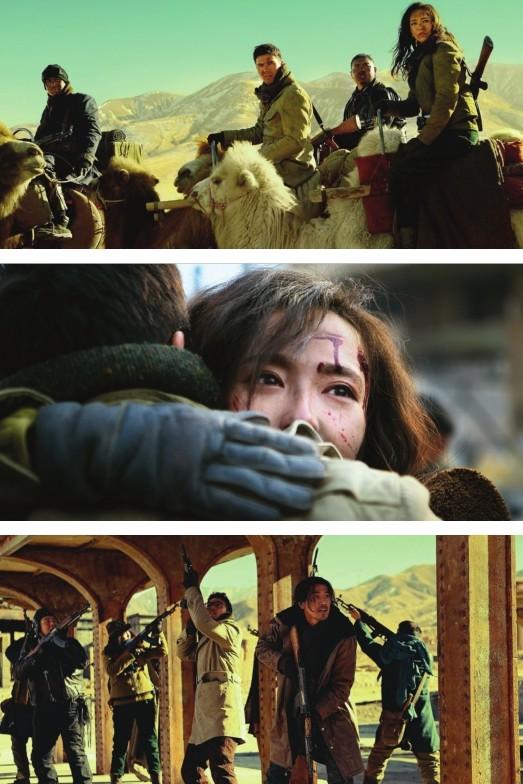

这部影片和陆川以往的影片不太一样,不像过去关注人性,他讲述了一个纯正的好莱坞式的奇幻故事。“《鬼吹灯》最大的价值在于它天马行空的想象力,塑造了一个光怪陆离的奇幻世界。”他将《九层妖塔》定义为一部奇幻探险片,影片的制作成本大部分都花在了特效制作上,“1500个特效镜头”、“好莱坞知名特效总监”等字眼反复出现在电影的宣传文本中,对于那些被好莱坞大片惯坏了的中国观众而言,这些都不足以形成票房和口碑的基础。

“我觉得最好不要有双重标准,你看美国大片什么标准,那电影就应该是什么标准。我发现现在大家对中国电影要求是一个非常复杂的标准,但是对好莱坞电影就是剧情简单一点儿,只要视效好就OK了。”陆川说,“我觉得《九层妖塔》的故事还行。我问你,在中国,你还看过有哪一部电影能做出这样的效果吗?”陆川带着些许不满的口吻说。

在电影《可可西里》之前,陆川似乎一帆风顺,各方都对这个年轻人的创作才华给予很高的评价,并对他未来的作品充满期待。2009年4月上映的《南京!南京!》让陆川成为内地第5位票房过亿的导演,但是,影片中对日本士兵角川人性化的呈现,让陆川陷入争议的漩涡。作家王朔说,陆川老走险招。陆川说,拍电影如同一次探险的过程,他想在这部电影里面讲述关于生命、人性、历史和社会的故事,这部电影在帮他寻找答案。

而3年之后上映的《王的盛宴》,则是陆川迈向商业的实验之作。然而,大投资和强大的演员阵容没能挽救电影悲惨的命运,电影票房惨淡,提前下档。他承认电影在市场定位上存在问题,但并不认可对影片的负面评价,他说,《王的盛宴》是一部好电影。

作为一个以“文艺片”著称的导演,市场的反应,常常让陆川感到“困惑”。

为电影宁愿从头开始

9月13日,陆川站在北京耀莱成龙国际影城的一座VIP放映厅的台上,双手交错。在高高的穹顶的衬托下,巨大银幕前的他显得有些瘦削。

台下坐着近二十家媒体的记者,这是《九层妖塔》迎来的第一批观众。显然,他们的情绪还没有从刚才一连串的特效场面中解脱出来,那首名为《Demons》的片尾曲并未打破现场的平静,他们的眼神中有些许的失落,但更多的是惊异——这个以文艺片著称的导演,竟然拍出了这样一部好莱坞式的奇幻片。

观影结束之后,导演和记者们坐下来一起交流,很多人对电影里的特效以及红犼造型给出了很高的评价。“这是《鬼吹灯》里虚构出来的怪兽,而《九层妖塔》让中国人第一次在电影里拥有自己的怪兽。”一个影评人说。“就这一点,《九层妖塔》不但满足了我们的期待,而且超出了我们的期待。”另外一些人则表达了对电影剧情方面的不满,“整个故事有些头重脚轻,给人一种虎头蛇尾的感觉。”

创作“中国第一怪兽”的人笑容温和,貌不惊人。不管怎样,这一次,他抛开了过去那种宏大的叙事,以及对人性的解读,完完全全去做一部纯娱乐的商业电影,“我觉得这个过程特别过瘾,尽管也有一些遗憾,特效场面方面我还有很多想法,比如让胡八一骑在红犼身上奔跑,但由于资金的原因都放弃了。”

为了推销《九层妖塔》,陆川这个月要去全国主要城市进行“路演”宣传,接受至少三十家媒体的专访,他在微信里跟《时代人物》记者说,“昨天一直忙到了凌晨两点,今天早晨9点还要接受一家媒体的采访。”疲惫不堪时也要振作精神,尽量选择一个舒适的姿势坐在椅子上。他穿着一件黑色的印有“九层妖塔”四个字的T恤,在另外一个场合,则穿着一件黑色的卫衣和黑白相间的运动鞋。

他说,这部电影让他重新回到了奇幻之梦开始的地方。

这个身材修长,带着文艺范儿的中年男人,出生于一个文艺世家,父亲陆天明是知名的作家和编剧,而姑姑陆星儿也是知名的作家。他从小就被各种类型的文艺作品裹挟着,陪伴着长大。中学时,陆川就尝试写作,但是每写完一个作品,都会被父亲丢回来,并否定。陆川倒不屈服,他再提笔,继续写,就是在被否定中,陆川积累了大量写作的经验。很多人并不知道,2000年那部轰动中国的电视连续剧《黑洞》,剧本就出自陆川之手。

陆川生命里的暴力、残酷和抑郁,与他的成长环境有很大关系,“我出生在新疆的一个小镇,记忆里,那是武斗最厉害的一个时期。我们那个小镇全是枪声,街边时常能看到尸体,可能一个人被枪打成了蜂窝扔在那儿,但人们在边上走来走去,没有人多看一眼,这是我的经历,我想我会真实的记录这些东西。我一直觉得,拍电影必须对两样东西负责,一个是对自己,一个是对历史。”

后来,陆川随父母迁到北京,在陌生的环境里,性格内向的陆川总是形单影只,因为父亲被审查的原因,全家人都沉浸在一种紧张、压抑的氛围中,“父亲被审查的四年,和父亲很少谈心,没那个心情。”那一段特殊的经历,让陆川不太会跟人交流,总是一个人闷在那里,默不作声。“这段特殊的经历给了我一种力量。”陆川说。

在新疆生活的时候,陆川已经是个电影爱好者,他当时更喜欢一些通俗的电影和赏心悦目的东西。譬如,帕索里尼,《索多玛120天》则一度是他的圣经,喜欢的程度和文学作品中的《麦田里的守望者》差不多。他也喜欢另类的电影,那种锐利不是一种自恋的精细,而是一把实实在在的铁器。陆川说他着迷于电影本身,喜欢那些故事,喜欢里面吸引自己的段落和镜头,而这些偏好的确影响着他的表达风格。

1988年,刚刚上高中的陆川看到了张艺谋导演的《红高粱》。这部影片完全由黄色和红色组成。在黄土高坡上,黄沙漫天的场面令他感到震撼,“可以产生那么多尘土,尘土在阳光底下变成了像诗一样的东西……很多时刻,包括一个人静默地坐在那儿不说话的时刻,你隐隐约约会感觉到时间的流逝,你知道它年复一年,日复一日,对日子就有了一种新的看法,对生活本身也有了一种新的看法。”

“看完电影出来后,突然就开始变得有事干了,我想当导演。过了几天,越来越想当导演。”这部第5代导演的经典之作彻底改变了陆川的未来。许多年后,他与这位第5代导演的经历竟不约而同——他们都曾执导过国家级的大型活动,而张艺谋尝试拍摄商业影片同样不被公众认可,其拍摄的《三枪拍案称奇》在豆瓣的评分一度为3.5分。2014年,他们还签约了同一家影视公司——乐视影业。

3年后,18岁的陆川高中毕业,他想考北京电影学院导演系。当导演的父亲却不希望他子承父业,“高中毕业考中文系出来的作家都少,电影学院导演系本科毕业有几个真能当导演的?反倒是学了一身的坏毛病。当导演关键要靠人生经验的积累。”于是,陆川考了南京解放军国际关系学院的英国语言文学专业,告别北京,按照父母的意思“上军校,吃点苦,学外语有时代特色,路要自己走出来”。

“军队的生活很单纯,很简单,当然有它的纪律和规矩,不是那么自由。现在我做电影的很多东西,都与那段生活息息相关。”有人认为,与王小帅、贾樟柯等第6代导演不同,陆川的电影往往符合主流价值观,是在体制内的创作。或许,在做导演之前,他早已学会了适应“体制”与“规则”。

拐了一个弯之后,陆川再次回到自己人生的坐标上,1995年,在部队服役两年后,他考入了北京电影学院导演系,攻读硕士学位。“我很庆幸年轻时能够随心所欲地做了自己想要做的所有事情。”说这句话,就包括陆川在25岁那年看到电影学院的招生简章,便毅然辞去极有前途的工作,为了电影宁愿一切从头开始。

“真实的本质”更有力量

2002年,陆川的电影处女作《寻枪》,以其“前卫另类的实验手法和鲜明利落的叙事风格”成为包括威尼斯在内的各大电影节的宠儿,并被誉为“中国电影分水岭的标志性作品”。陆川所表达出的情绪除却欣喜,还有无法排解的压抑。

这部由他花一万元买下原创小说改编权,筹备期长达三年时间,剧本几易其稿,最终在投资方华谊兄弟和主演姜文的青睐下才得以拍摄完成的电影,却被更多人冠以“姜文作品”的名头。那时,在电影制作方面,年仅33岁的陆川还是个不折不扣的新人,而姜文这位气场磅礴的个性演员,又总能轻而易举地用极富杀伤力的个人魅力去影响电影的拍摄。陆川从不掩饰对姜文的敬佩,“姜文老师是一个很有经验的导演,而且他也是一个霸道总裁。”但言语之中多少还透着一丝无奈。

“我本身也是一个较劲的人。然后跟他合作呢,我就觉得我看到了作为一个电影人应该有的一个状态和态度,我知道这种状态是对的,所以我就特别较劲。”在拍摄电影的时候,陆川说自己更像是一个国王,“电影是聪明和技巧的,然而我期待的情感依旧深埋地下。我能看到电影表面似乎覆盖着厚厚的硬壳,覆满了奇巧而冷漠的纹饰。”

“那么,你要在《可可西里》里向姜文证明自己?”《时代人物》记者问。

“我不需要证明自己。我觉得每一部作品都是为了想要表达东西才拍的,而且是为自己喜好的东西,《可可西里》里有我自己的喜好,《南京!南京!》也有我自己关注的东西,所以我觉得这是同一个东西。”陆川突然站起身来,情绪激动。

要做比《寻枪》更结实、更有力量的电影——这是陆川拍摄《可可西里》的初衷。摒弃华丽和卖弄式的技巧,一切震撼都出自情感的张力。

2003年对陆川来说是重要的一年。他跟着巡山队攀爬海拔几千米的戈壁高原,在严重缺氧、物资匮乏的环境里利用简单的摄影设备去捕捉原始粗犷的影像。可可西里的寒冷艰险令每一个身处其间的人都不得不直面死亡的威胁。

影片采用纪实的手法拍摄,并启用了大量非职业演员,在荒原上有一个盗猎人被巡山队员殴打的一场戏,拍的时候陆川感觉那个演员非常真实,后来才知道他以前在监狱里呆过6年,无数次被人殴打过。“当他们把自己的经历拿出来的时候,职业演员根本没法比。”

“一部真正有内容的电影不需要太多花哨的东西。你可以结结巴巴说一个真理,也可以很流畅地说一个谎言,但是结结巴巴更接近真理的本质。”在军队里,陆川是情报信息整理员,他善于从各种芜杂的信息里,梳理出真实的信息。在做电影的过程中,他也常常像一个情报员一样,将自己所理解的“真实的本质”表现在电影中。

即便是《九层妖塔》这样纯商业的电影,他也仍然保持着某种偏执。

“为了拍这部电影,我还跟盗墓者接触过,一共做了四次深入的接触,甚至让他们带我去看一些墓穴,而且到现在为止,我还保存了一套洛阳铲。和书中描述的出入很大,其实所谓盗墓,和入室抢劫没有区别。”究竟是完全按照小说里所描述的那样拍,还是遵照自己亲眼见到的,陆川心里不免有些纠结。他说,起初,他心里也没有一个明确的答案。“我没有办法改变我不相信的一个事,我去涂脂抹粉。但是由于有了这一部,下一部我就知道该怎么办了。因为我已经搭建了一个世界观。”陆川补充道。

对于更多的普通观众来说,谈到陆川电影的真实性,他们几乎可以从完全相反的角度给出相同的答案。而这正是陆川感到困惑的地方,“现在中国的电影观众是怎么了?当你给他们讲一个正常的故事时,他们会觉得你太严肃了,是在装腔作势,你是在炒作。”

《寻枪》和《可可西里》两部严肃题材的影片连续成功,给陆川带来巨大声誉的同时,也让他被打上了“文艺片导演”的烙印,“我不喜欢被贴上这样的标签,但我也不会去解释什么,作品会替作者去发声。”陆川说。

就像疯掉了一样

《时代人物》为其拍摄封面照片的那个下午,陆川刚刚接受了3家媒体的采访。身边的工作人员给他买的盒饭还放在茶几上。匆忙地解决掉盒饭后,他坐在已经搭好的布景前,耐心地配合摄影师,当他坐在柔软的沙发上时,不自觉地要陷入其中,半是造型,半是真心疲倦。

从正式拍片起,陆川就标榜理性而并非叛逆。在军事机构里呆过8年的他,在面对来自政治和商业上的双重抑制时,只是让他更加确信游戏规则。

上世纪90年代,对于中国电影导演来说相当尴尬。1994年首部好莱坞进口分账影片《亡命天涯》登陆中国电影市场,此后好莱坞电影大举进入中国市场,其标志性事件是1998年《泰坦尼克号》在中国上映后,江泽民发表讲话称:“我们不要以为资本主义就没有思想交流的东西。最近要上演一部叫《泰坦尼克号》……这部片子把金钱与爱情的关系,贫与富的关系,在危难当中每一种人的表现描绘得淋漓尽致。新中国成立以前,我在上海看了不少好莱坞的片子,好的片子有《乱世佳人》《一曲难忘》《魂断蓝桥》。这次我请政治局的同志也去看一看,不是说我们要知己知彼,才能百战百胜。切不可以为我们才会做思想工作。”这也被解读为一个信号,中国官方对好莱坞电影的进口限制变得更加宽松了。

在好莱坞大片引入的同时,第6代导演中,王小帅、贾樟柯、张元等人的电影几乎都无法通过审查,在国内公映。与之形成鲜明对比的是,陆川的电影虽然也会经历审查的波折,但无一例外地都能通过审核并公映。

“我从来不把体制当做我的敌人。”陆川说。在他没出来做电影之前,经常跟一些导演一起聚会,喝酒聊天,他发现,这些导演在需要体制的时候,就利用体制,不需要的时候,就在外边大骂体制。“他们在内心深处,并不相信体制。”他不把体制看做是固化的一成不变的东西,当他有个想法的时候,他想的是沟通。“我觉得它不是铁板一块,你想去交流的时候,或者你不把它当做一块顽石的时候,一定有机会去做,除非你的电影只走电影节,不让中国的观众看。如果你想让中国观众看到,那这是你必须花精力和时间去做的事情。”

在根子上,他并没有去反感这个体制。他不认为这个体制会让他做坏电影。然而,从《寻枪》到《可可西里》一边倒的好口碑,再也没能延续到他之后的电影上。他遭受的并非来自官方与体制,而更多是来自民间与公众的压力越来越大。

从2004年到2009年,陆川这5年的时间是属于电影《南京!南京!》的。或许,他早已习惯在孤独中默默等待,等着列为“重大革命题材”的剧本一次次地接受电影局、宣传部、外交部等数个部门的审批,等他的从第6版剪到第16版的版本最终能以多大尺度得到公映。拍完《南京!南京!》,陆川说他快疯掉了,那时,他还没料到,自己对这段涉及民族荣辱的战争题材的非主流化的人性解构,将会在中国人的固有精神层面上引发怎样的强烈震感。

陆川说,他最初下决心来做这部电影,是通过一些史料和素材发现,在南京大屠杀中,中国事实上存在着抵抗,从这一点上说,这部电影是恢复中国人的存在,重新展示中国人形象的电影。

当然,他想在《南京!南京!》中展露的人性内核远非于此,当电影里的中国人以微弱之躯和生生不息的民族意志去抵抗外来侵略时,日本士兵角川同样在打着军国主义旗号的战争所带来的巨大精神折磨中痛苦挣扎。“拍到一半的时候,我觉得我们可能在拍关于人如何认识战争本性的一个东西,而且我们有可能去做到一件事是超越中国人和日本人……我希望尽可能把战争本质的东西呈现出来,这是以往任何一部中国电影都不曾做过的事情。” 陆川解释道。

《南京!南京!》的高额票房成功地将陆川送入“亿元导演”的行列,《纽约时报》盛赞陆川“是一位视觉艺术大师”,第37届洛杉矶影评人协会最佳外语片的殊荣同样属于它。而《南京!南京!》在商业和技术层面的成功丝毫未能减轻民族情绪高亢的“观众体制”的猛烈攻击,影评人对这种实验性的叙事格局同样众说纷纭,褒贬不一。

其实,1940年尚在抗战之中,中国导演何非光的《东亚之光》已经用日本战俘的视角讲述故事,表现战争不仅给中国人带来灾难,同样给日本人带来痛苦和伤害。《东亚之光》甚至用了真正的日本战俘担任主要演员。

2015年7月,《南京!南京!》在日本最大的视频网站上公开放映。陆川说,这部电影能在日本类似“优酷”的网站上公开放映,让更多的日本人看到这部电影,他为此感到高兴——过去所遭受的那些骂声和苦痛都值了。

跌入低谷后的反思

当陆川宣布下一部电影是以楚汉之争为背景的古装片《王的盛宴》时,媒体做出的第一判断是“一个文艺片导演向商业的妥协”。殊不知,在这个为一个剧本寻觅三年,为一部电影等待五年,为一个外景地几易其稿,可以将10个部门主创大换血的完美主义者的词典里,只有“死磕”,从无“妥协”。在陆川看来,只要认真和努力就能拍出一部好看而被认可的电影。

但努力换来的并不是想象中颇为美好的市场经济,而是票房的尴尬。有着“大片气质”的《王的盛宴》最终票房勉强突破一亿。对陆川而言,票房的失利还可以容忍,而排山倒海般的恶评更让他一时感到茫然失措。

那时,奔波于各个城市影院的路途上,陆川每天在微博上跟骂影片、骂自己的网友聊天。“我跟他们说你去看一眼(电影),你要相信,我跟刘烨、吴彦祖、张震,我们花两年拍了一个电影,不是为了让你们觉得我们是一帮傻X。”陆川说,一下午,他已经至少说服了10个人进电影院。

第一次拍古装片,陆川心里想的是:“别真的拍成古装片。要拍一个那个时候人的现代片。”说的是鸿门宴前后的事,却不多写垓下之战、霸王别姬、乌江自刎,没有萧何追韩信这些观众意料之中的段落。他把刘邦的内心抽象出来,写一个统治者因为内心的恐惧,把整个外部世界变成敌对世界,要去一个个消灭他幻想中的敌人。

他的心思花在写刘邦的欲望。“刘邦进了咸阳,秦王宫什么东西最打动他?应该不是酒池肉林,可能刘邦对酒池肉林感兴趣,但是能折服萧何这一批人,应该有更大的概念。可能就是秦帝国的一套体制。”陆川设计了“档案机”,虽然最终效果不够好。“那个体制最物化的表现,就是户籍制度。看到覆盖每家每户的户籍管理系统,我觉得肯定能让这个来自小县城的底层小官吏怦然心动,能让他被帝国统治散发出来的光芒折服。”

然而,在《王的盛宴》中,观众却无法理解他想表达的主题,作为一部商业电影,《王的盛宴》令很多人预期落空,看得懵懂。“这是一场华丽而最终失败的冒险。”有人这样评价。《王的盛宴》的失败,让一些投资人不再看好陆川在商业电影方面的能力,“很多项目本来雄心勃勃要去做,但突然就没有消息了。”陆川说,《王的盛宴》几乎让他失去一切。

票房的失利与铺天盖地的嘲笑与差评,让那个自信满满,如影片中项羽一般的年轻人感到无所适从。作为一个职业的电影人,他说他应该承担市场的责任:“作品和市场脱节了,哪儿脱节了?我的讲述方式是不是出现了问题?就好像你非要在一个说汉语的国家用法语的方式讲故事,这是不是跟整个受众群体的接受习惯有悖?所以我自己在反省。这个其实没有对错,只是说,在这样一个快速消费时代,当用票房去评价一部电影的好坏时,每一个真正的创作者都会经历这样的阵痛。”

一次绝佳的“反击”

在陆川身上,坚强的骑士和柔软的理想主义者的印记同时存在。这个从小就缺乏安全感的男人,渴望在情感上能够有一份寄托。在此前一次媒体采访中,他坦然地讲述自己的情感生活。2013年底,他在博客中写到:回想这一年,很多人都失散了。这里面就包括前女友秦岚,2007年,他和演员秦岚相恋,那时陆川正在拍摄《南京!南京!》,秦岚饰演唐先生的太太,在《王的盛宴》里,她再次自毁形象,饰演老年吕后。他们的感情一直被外界关注,但最终却没能走入婚姻的殿堂。

2015年4月11日晚,陆川在微博里承认已和央视女主播胡蝶领证结婚。“认识我太太的时候,正是我最艰难的时光。不经意间回头都会看到她的身影和她的目光。这些温暖的记忆镌刻在心。婚姻是彼此的信任和承诺,我们已经准备好了。谢谢所有朋友的关心。”

与电影的遭遇一样,陆川再次卷入舆论风波。网友给他贴上了“负心汉”的标签,“他最艰难的时光明明是秦岚陪他度过的。”有网友这样评论。而胡蝶则成为了“小三”。“其实,因为是秦岚老师提出的分手,当时可能碍于面子,就没有给大家一个交代。”陆川显得有些无奈。“秦岚老师对我来说,也是生命中很重要的人。就像亲人一样。”他又补充道。

2013年,《王的盛宴》的票房惨败,与女友秦岚渐行渐远,加之亲人的去世,让陆川一下子跌入谷底。而胡蝶的出现,则让他又恢复了青春与自信,“她是一个很单纯的人,涉世未深。更重要的是,她能让我暂时离开娱乐圈,过一种普通的居家生活。”在一次媒体采访中,他透露自己的孩子即将出生,和电影《九层妖塔》上映时间几乎同步。“其实,我是个特别喜欢小孩的人,我希望孩子越多越好。”他说,孩子出生时,自己一定要在现场,给孩子拍生命里第一张照片。“未来要调整自己的工作时间,更多地陪家人。”但这个月,他要把所有的精力和时间献给他的另一个孩子——电影《九层妖塔》。

拍了四部文艺电影,陆川心里萌生出一个念头,也可以说是一个愿望——对历史、对人性,对自己渴望了解的东西,进行另外一种形式的探讨。当韩三平将中国最大的IP《鬼吹灯》的项目交给他时,陆川几乎没有太多犹豫就接受了。他说,“对我来说,拍这样的电影其实是一种回归。”

“电影有很多种形态,好玩是其中的一种,它体现出电影的功能性——娱乐。看《ET》的时候,看斯皮尔伯格《大白鲨》的时候,看《印第安纳琼斯》的时候,我会觉得那样一个电影大师,也有童真的状态,所以为什么我不可以以这样的心态做一部电影呢?”他进而解释说。

在陆川过去的电影里,几乎找不到温暖的镜头。在《可可西里》和《南京!南京!》中,从始至终都有一股强烈的暴力气息,陆川说这是因为他的生命里有暴力的、残酷的、抑郁的东西存在,但他又不希望提到“陆川”时,是一个沉重的感觉。“独特是我追求的,我希望别人知道我是有能力拍出不一样电影的导演,而且是有品质的。”

同时,陆川说,在这个行业里,他对自己话语权的坚持,和所有的导演是一样的,“我是一个独立的导演,或者说我是自己的导演,我只表达我自己相信的事情——这就是我的个性决定的。”在听上去矛盾的语境里,陆川试图用自己作品给出答案。“这一路把作品留下来,回头看的时候,你可以解释说你拍这个是这样,拍那个是那样。但是如果这些作品都是你用心写的话,你会发现它其实梳理出一个挺清晰的形状,这个形状就是你的灵魂。”

一个极富戏剧性的细节是:三年前,《王的盛宴》上映时,同档期的电影还有新晋导演徐峥的处女作《泰囧》,这部“爆米花式”的喜剧片成为当年国产片的票房之王。而这一次,《九层妖塔》的档期则正面“迎击”它的续集《港囧》。对于陆川来说,这是一个绝佳的“反击”机会。

9月18日,陆川来到西安,为电影《九层妖塔》做宣传。前一天,他去了成都,而后面还有十几个城市等着他。这一天晚上,我们再次相见。或许是刚刚被影迷们的热情所鼓舞,他比上一次采访时显得更加自信,他边给我翻看与影迷们的合影,边说,“其实,你们总是拿原来拍文艺片的思维来审视我和我的电影,殊不知,我自己早就放下了,你们为什么还要纠结呢?”他作出一副信心满满的模样,旋即,又露出一脸神秘莫测又坦然自若的微笑。