荷兰平面设计3.0

Kirsten+Algera

思考等同于制作,而制作不外乎网络

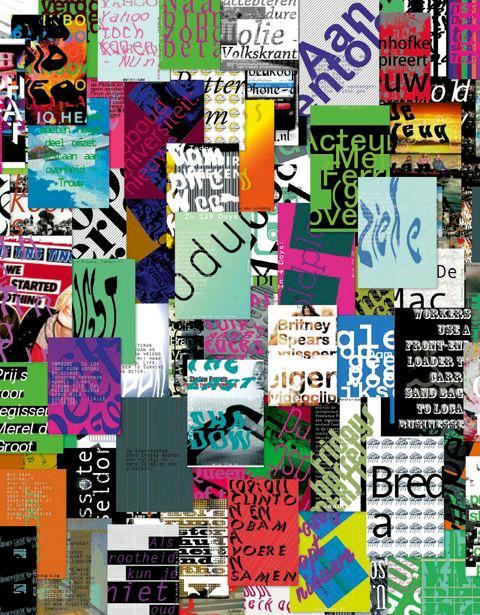

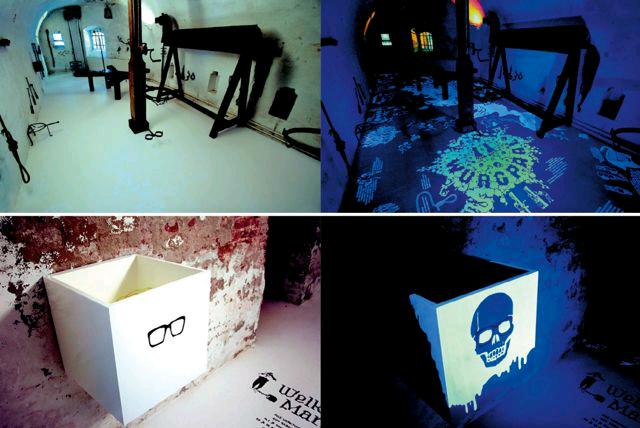

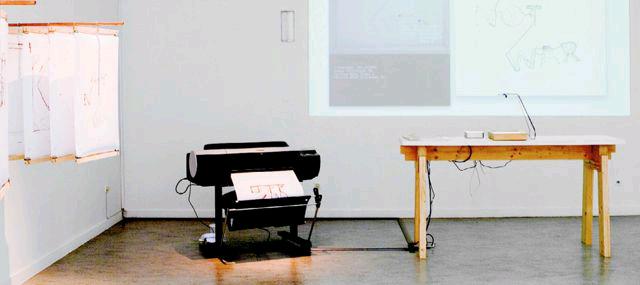

近些年来,荷兰已经不常看到理念明晰或形式简洁的作品。新一代的前卫设计师似乎尊奉“思考等同于制作,而制作不外乎网络”这样的信条,而且几乎所有艺术院校都流行将数字媒介结合蜡板印刷、丝网印刷或其他传统工艺手段的创作方式。这些综合型作品可不是年轻设计师们的自娱自乐,通常他们还会自费出版和传播这些作品。其实这些作品更像是各种设计手段的集中展示,诸如:色彩、字体、装置、带有自制笔式绘图仪(Adobe绘图软件的替代物)的小手册、声明工具——家用打印机、以及杂志与模版印刷网络集成等等。以上的任何一种设计手段都可能引发设计评论界的新一轮争议。

有意思的是,这些设计作品不仅是设计师表达个人理念的途径,还常可能是由几位设计师合作创作而成并希望可供他人掌握、使用的工具。20世纪90年代,随着个人电脑的普及,设计师们越来越重视自己的著作权,与此同时也不得不重新定义“思想才华”并将注意力重新转移到作品的思想性。而当代的平面设计师则更倾向于在创作中结合形式和具体语境。用Experimental Jetset设计工作室的话说就是:“这可以说是朋克式或DIY式平面设计的迅速发展,越来越多的设计运用了大胆抽象的形式、艳丽的色彩以及大尺寸的打印纸。这和90年代初期的平面设计业状况完全不同。那时候美国评论界总是散布一些“印刷业已到穷途末路”、“现代主义已消亡”之类的危言耸听之说。如今,我们会有一种“拨开云雾见新天”的感觉。

新生代设计师们尝试把平面设计、传统的矛盾、情境意识以及对图形的大胆运用统一起来。也许正是这种统一最为恰当地反映了荷兰平面设计的现状:设计师们不再注重设计的“客观性”或“独特性”,而是强调设计的过程与合作。荷兰平面设计师花了50年的时间才不再执着于将自己塑造成“独一无二的设计师”,开始把精力集中于相互合作中。这种转变主要是设计师及其客户努力的结果,但也与当时社会的经济文化发展密不可分。技术和多媒体的发展与成熟,就对上世纪60、80年代及最近10年的平面设计发展起到了至关重要的作用:60年代掀起一股企业标识设计的风潮,80年代计算机技术被引入设计领域,而21世纪则迎来了互联网及其他公共资源获取渠道的快速发展。

二战后的荷兰“独立设计艺术家”

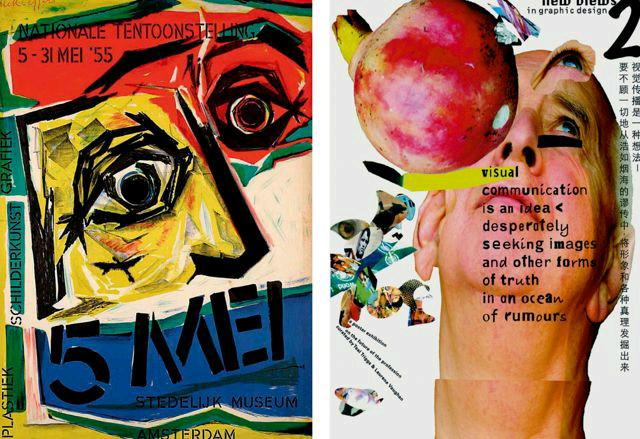

二战留给荷兰的是满目疮痍,却也给了Willem Sandberg、Dick Elffers、Jurriaan Schrofer和Jan Bons这些平面设计师千载难逢的机会,让他们得以参与到以“团体”、“可行性”为核心理念的战后重建过程。这批设计师自称是“独立设计艺术家”,能够洞悉当时的社会局势,并甘愿成为社会进步与个性化表达之间的媒介。

不管是来自政府、文化机构还是企业的项目,这些设计师总希望能以个性化的方式来表达自己的理念,比如采用新奇的形状和鲜明的色彩创作出生动活泼的图像,并以此“袒露设计者的心迹”。就如Willem Sandberg在1962年所说:“我建议客户选择一个自己充分信任的设计师并给他足够的自由。唯有给设计师充分的自主性,他们才可以创作出最优秀的作品。”五、六十年代像飞利浦、Hoogovens和PTT这些大公司的管理层就对他们的设计师表示充分的信任,认为设计师不仅是执行者而更应是公司的亲密搭档。从另一个角度来说,设计师因此能以视觉专家的身份为公司打造更进步且更人性化的企业形象。上世纪60年代中期,设计师在美学与表象学领域的个人顾问角色被不断强化。尽管Sandberg和Elffers等“设计艺术家”为让平面设计界接受作品中的个人情感表达而费尽心思,人们的注意力还是受英美两国的影响转向了效率和数字的增长。随着企业标识设计潮流的兴起,企业不再要求设计师为其塑造进步而人性化的形象,而是要求设计师注重营销目标与经济效益。

之后,如Total Design这样的荷兰设计工作室便与企业界水乳交融。设计师开始相信,设计过程应该融入到大规模的信息传媒产业之中。在这种背景下诞生的设计中的极简化视觉语言和系统化工作流程,不仅反映了企业界的“管理革命”也是一种将“非系统化艺术”标准化的尝试。最终,设计师的主观体验被客观的信息组织方式替代。老一辈的设计师对此不无失望地表示,过分务实的平面设计作品已经完全脱离了设计者的生活体验,Dick Elffers在Wim Crouwel与Jan van Toorn作品纪念会上甚至直言不讳地说,“你甚至看不出他们到底是否曾热恋或者烂醉过……”。

通货膨胀下的设计,有罪或无罪?

20世纪70年代,平面设计界的这些变化曾引发了一场具有传奇二十世纪七十年代,平面设计界的这些变化曾引发了一场具有传奇色彩的论战:平面设计师的作用到底是实用性还是批判性的?而设计应该注重结构还是内容?Wim Crouwel等设计师因为将自己的作品称为“中性媒介”,而被其他社会责任感较强的设计师谴责为“资本的奴隶”。1977年设计师Piet Schreuders评论说:“平面设计行业商业化是罪恶的,它不能以这种形式继续存在下去。设计变成世上可有可无的一种专长。那些设计师出售的是贴着‘有序和‘客观标签的谎言,而实际上,他们只是在实质内容外面涂了一层‘无味酱来掩藏真实的信息。”Wim Crouwel和他的Total Design工作室设计的作品缺乏美感、不够清晰且没有个性,却成了具有很高经济效益的“国际风潮”典范,这让Schreuders愤怒地把Wim Crouwel比作“黑手党头子Al Capone”,同时还把荷兰设计师协会比作“有组织的犯罪”。70年代这场关于平面设计是否沦为“犯罪行为”的论战不只限于设计界,“战火”显然还蔓延到了杂志、报纸和其他媒体上。六、七十年代由Total Design工作室设计的企业标识在荷兰四处泛滥,从而引起了更多针对“实用主义设计”的反对呼声。尽管Wim Crouwel和他的同事Ben Bos自诩为人道主义者,并认为自己用舒适的设计作品改善了消费者的生活,然而还是有越来越多的人指责他们制造出来的是“冷血”和“不人性”的体验。

这场争论在1977年阿姆斯特丹Bijlmer现代主义公寓小区正式竣工之际发展到白热化阶段。当时,小区分发的电话黄页选用了Crouwel和Van der Wouw设计的极简化sans serif字体,而Jan van Krimpen于1964年设计的一套富有浪漫情调的邮票则被Crouwel刻板单调的设计所取代。此外,Crouwel的一期电视节目也激怒了一批记者。这些记者对肆虐于整个荷兰的“新丑主义”极为反感,觉得这一类作品既恐怖又刺眼。“一直以来,Van Krimpen设计的漂亮图片美化了我们的邮件。然而,如今的通货膨胀导致邮资飞涨,邮政公司不得不邀请Wim Crouwel重新设计一套邮票。很显然,通货膨胀影响的不只是邮票的面值,还有邮票的设计,而人们似乎认为设计是没有价值的。有传闻说Crouwel会打电话‘讨回他的设计(打个电话就可以完成一项设计),很有可能真是这样。”

这场关于“新丑主义”的争论涉及的并不只是对于美与丑的不同理解。某种程度上,它表明社会正迅速从家长式的传统中解脱出来,同时也越来越受到流行文化和大众传媒的影响。与60年代不同,70年代末期的年轻设计师对当权派进行反抗时,荷兰媒体起到了推波助澜的重要作用。媒体猛烈抨击了Crouwel在电话黄页设计中提倡的“新丑主义”和“和平氛围”:“一派歌舞升平的景象是教师、厨房设计师、统计学家和交通警察的美好理想。设计师们也喜欢这种和平,并认为政府应该出面来计划并主导一切,从而保证社会安定。但在这样一片和平景象里唯一能做的事就是破坏,而且是大肆破坏,唯有这样个体才能对社会真正造成影响。” 在一场常被人提起的辩论中,Jan van Toorn批评Wim Crouwel从不考虑观众的感受。Van Toorn认为,设计师不应只是简单的“传声筒”,而应能揭示客户隐藏的意图。Van Toorn的观点给七、八十年代的设计界提供了一种标准:既要有批判性又要个性化。同一时期的设计机构也开始意识到企业标识不能“中性”或“理性”,而设计的含义不仅取决于设计师或其客户,也受观众、生活方式、媒介和视觉文化这些设计情境左右。

不再有规矩

在这种情况下,Tel Design和Total Design这两家在60年代后期承接了多项企业标识设计的大型设计室分别吸纳了平面设计师Gert Dumbar和Anthon Beeke(两人在当时的荷兰设计界曾被称作“淘气包”)。Dumbar加入Tel Design后为荷兰铁路公司(NS)设计的一款标识至今仍是荷兰最著名且最流行的标识之一,而且这款标识自面世以来几乎未被改动过。这一设计的亮点不仅体现在品牌与标识的充分整合,还在于Dumbar成功说服客户允许他在作品中融入技术与个人情感。最终,Dumbar在设计时没有采纳该项目企划者的妻子所推荐的维奇伍德蓝(Wedgwood blue),而是选用了鲜黄色。

但并非所有人都欣赏Dumbar幽默的设计风格。在Dumbar为NS设计的商标被使用了20年之后,设计师Chris Vermaas如是说:“荷兰就像一个乐高乐园(Legoland),因为在这里,火车不再是一种大型机器,而更像一辆可以随时从轨道上拿开的彩色玩具火车。过度的设计让这个国家显得幼稚。”幼稚也好,孩子气也罢,Dumbar毕竟还是通过NS列车醒目的黄色设计成功地把品牌打造、幽默和大众文化融合在一起,而他为Simon de Wit连锁超市设计的戏谑性商标更是如此。此外,Dumbar也和他的同事Anthon Beeke和Swip Stolk一样从街头文化和大众文化的视觉语言中获益良多。随着70年代平板印刷、摄影和照相排版中新技术的引进,Dumbar在设计图像这一核心元素时的手段更是丰富多彩。

Dumbar在为Simon de Wit连锁超市设计的商标中综合运用了他典型的slab serif字体、巧克力状云朵和精心设计的装饰网格,这一切都很容易让人联想到波普艺术家Roy Lichtenstein 和Claes Oldenburg的作品。这家连锁超市的本意是给顾客一种温馨、有人情味的感觉,然而其豪华的室内设计却成为对消费主义的一种隐性讽刺。之所以这样设计,是因为Dumbar认为这种讽刺在荷兰是一种普遍现象,“挑战权威是一种荷兰特色。这种挑战在面积广阔的国家很难实现,因为国家一大政治利益的诱惑就会大得多。庆幸的是,荷兰人都不喜欢太严肃。”

挑战权威

到了80年代早期,以Crouwel为代表的严谨且系统化的风格在视觉设计领域的垄断地位,开始受到Dumbar和Van Toorn门下的一群新生代设计师的挑战。正如欧洲其他地方一样,荷兰民主化进程的推进、经济的衰退、流行文化的影响以及生活方式的转变滋生了新的艺术和设计形式。平面设计的重心开始从“无噪音设计”转向多层拼贴设计和实验性设计。Max Kisman等设计师和Hard Werken、Wild Plakken等设计组合更喜欢混乱、幽默和直抒胸臆而非有序、严肃和中庸规矩的设计风格,因此他们常为反对传统文化的组织设计作品。他们在追随Beeke和Stolk等前辈的足迹之时,还受到荷兰反传统文化运动的鼓舞,其中包括Provo运动、邪教杂志Aloha及广受欢迎的英国朋克与新浪潮(视觉)文化。到了80年代,平面设计开始遵循这样的信念:“不再需要规则”,设计师们相信,一切皆有可能,电脑也会让这一切得以实现。因此Kisman在谈到他为新浪潮杂志Vinyl设计的作品时说道:“我们不需要固定风格,我们要的是各种变化。”

曾经叛逆的一代总会成为下一代的反抗对象,80年代这批曾经叛逆的平面设计师们也毫不例外,他们打造的设计风格最终也变成了新生代们反抗的权威。80年代后期开始的这场新“叛逆”受到了媒体的广泛关注,随后这些Max Kisman这一批设计师们接到越来越多的设计项目。叛逆和反传统文化成为一种生活时尚,这种时尚又变成了商机。不久之后,他们所用的亚文化视觉语言就在主流文化中登堂亮相。

这一时期,Dumbar工作室开始为国家警察、消防部门和众多的荷兰(国有)企业设计企业标识,Hard Werken应邀为荷兰大型银行ABN AMRO设计年度报告,而Wild Plakken组合的成员Rob Schr?der则承接新一代荷兰纸币的设计任务。从这个意义上讲,前文引用的Chris Vermaas那句话确实一语中的,设计界果然充满了变化。起初Dumbar的设计风格被认为是对主流设计传统的有力挑战,但后来的结局却和60年代的Total Design设计风格一样——他们最后都成了被挑战的权威。“我们不需要固定风格,我们要的是各种变化。”

从“创作者”转变为“思想者”

设计作家Max Kisman等荷兰设计师在80年代末率先使用麦金塔电脑进行设计。当年他为Vinyl杂志设计封面时,剪切板和尺子散落在整个工作台上,而到了1990年左右,剪切板和尺子被虚拟文件夹和数字垃圾桶彻底取代。新的电子工作台不仅在很大程度上改变了设计实践操作,还促使设计师在90年代初期将自我定位从“创作者”迅速转变为“思想者”。这样一来,平面设计和视觉艺术的相似性马上显示出来,设计师也开始强调他们的设计不仅要有沟通功能,更应具有深远的社会意义和文化意义。尽管这种“理念化”是一种国际现象,荷兰设计师在这一设计重心的转变过程中却发挥了不容忽视的重要作用。

荷兰设计师所取得的成就在一定程度上可以归因于荷兰补贴保障制度健全的文化基础设施建设。在一系列保障制度中包括了众多艺术院校的支持。艺术院校可以通过建立设计专业来支持国内外设计师的随性创作。特别是到了90年代,媒体文化中丰富的图像资源和个人电脑的普及促使荷兰设计师自我觉醒成为构思者,这种现象在国际上也极为普遍。早在六、七十年代时,Wim Crouwe把设计师定义为“形式的赋予者”。80年代,Wild Plakken倡导“民主设计师”的概念,而到了90年代设计师则被视为“作家”。麦金塔电脑和QuarkXPress等软件的出现填补了以往平面设计中构思和生产之间不可逾越的鸿沟,后来的计算机更是把设计中的构思和生产这两个过程相互结合在一起。从这个意义上说,设计师变成了“桌面出版商”。

但并非仅是设计师从中获益。21世纪以来,只要有电脑,几乎所有人都能做平面设计,可以利用电脑编辑相片,设计自己的结婚请柬,并轻易分清Times New Roman和Helvetica字体间的区别。这一现象使平面设计师陷入了身份认同危机:平面设计应该不只简单的工具操作吧?这份焦虑短时间内可能无以消除。在世纪之交涌现了大量的出版物和贸易大会,人们试图从中归纳出平面设计“独一无二的卖点”,即:设计师不仅是手工艺者或视觉故事讲述者,同时还是“信息建筑师”、“沟通策略师”或是“作家”。为了让这些身份受到认可,设计师强调自己作品中体现的研究与理念,与此同时,许多设计师和作家不再注重平面设计中的视觉效果,认为那“无足轻重”或“过于肤浅”。

当前,理念压倒了形式,这一点从Mevis & Van Deursen、Thonik和Jop van Bennekom等荷兰设计师的作品中都可以看出来。正如Van Bennekom在2001年所说:“形式是90年代的东西,现在早已过时。” 个人创作到团队创作近年来,对全世界的平面设计师来说执行和构思之间的区别似乎变得不再重要。他们对设计师的个体自我不再感兴趣,而是转向了“集体”或者“自己动手设计:平面设计3.0”。

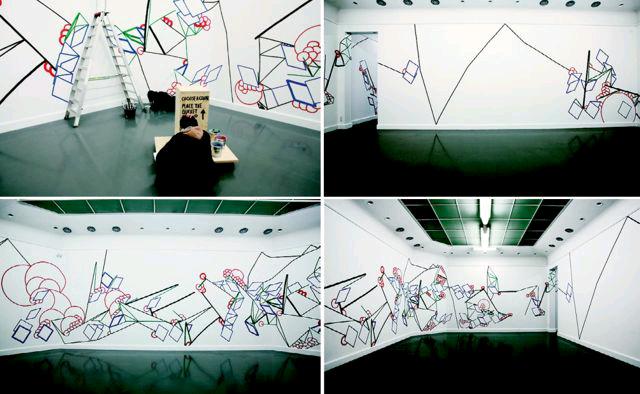

当代平面设计师受到网络社会、公共资源和Flickr、Ffffound!、Many Stuff、Tumblr等网站的影响,践行了Metahaven设计实验室在几年前所设想的“平面设计的唯一出路”。“过去的设计师掌握着普通大众无法接触到的专业工具与技能,而如今这些专业核心能力已经不那么重要了。但是,资深设计师与普通设计师之间的差距似乎正在加大。因此今后的设计宣言需要在设计师和受众用户之间建立起新的合作关系,才更有可能取得成功。” 比如Jonathan Puckey和Roel Wouters组成的设计组合Moniker就曾利用过设计师和观众之间的合作,为荷兰流行乐队C-Mon& Kypski打造了一个由三万四千位参与者的图像组成的短片,并将其命名为“One Frame of Fame”。每位参与者从Puckey 和Wouters提供的原始视频中选择一个画面,模仿画面中的姿势自拍一张照片发给Puckey和Wouters。然后所有自拍照被替换到视频中,合成了这样一个大规模的集体创作。

上世纪流行的原创性和手绘等平面设计理念,在21世纪逐渐被Bourriaud所说的“后期制作”元素替代。后期编辑取代了著作权、形式的规格和内容的文意。这并不是说没有新东西被创造出来,相反正如上文提到的Experimental Jetset所描述的那样:“近些年来对人们对平面设计工艺和工具的热情已近乎狂热。必须指出的是,近来荷兰平面设计界中手工艺品和D.I.Y.的流行,是西方国家中宏观意义上的‘手工产品流行趋势的一部分。个人工具的发展似乎是设计与技术之间关系变化的产物。在设计理念上,设计师从关注结果转向注重产生结果的过程。”

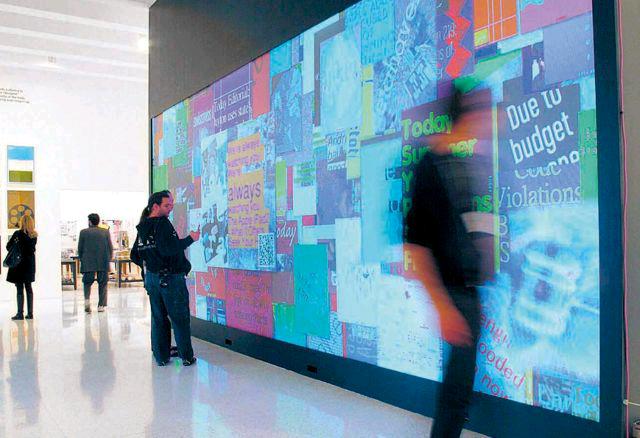

我们可以举出很多的例子,比如肖蒙的LUST工作室设计的“21世纪海报墙”是一个可以对使用者输入的数据做出回应的数字系统;而图录树设计工作室(Catalogtree)为Monadnock建筑师团队设计的标识可以随每次保存、输出或打印命令自动出现。Catalogtree曾说:“因为我们喜欢木版画或丝网印刷这种耗时的制作技术,我们的工作常被认为是一种‘倒退。我们自己制作‘软件、‘硬件工具以便能得心应手,正如谚语所说‘人如其食。我们将Marshall McLuhan的名言‘我们创造了工具反之工具也成就了我们作为座右铭,每当对某种设计手段过于熟练时我们都以此鞭策自己。” 从形式到内容再到情境。

平面设计的最新发展很有意思,因为它们推动了针对平面设计的社会影响所展开的争论。在这个视觉文化时代里,平面设计的影响范围扩大到各种复杂多变的网络,而争论能让设计师学会充分利用这些网络。新的争论总能突破过去人们对设计师或客户意图的理解。Wim Crouwel 和Jan van Toorn之间关于平面设计选择“形式至上”还是“直抒胸臆”的观点之争,持续了足足40余年才结束。如今讨论的焦点是,能否在设计中将两种手段都运用到极致,这样做不是单纯为了结果本身,而是在两者结合的过程中达到一种平衡。