德国新漫画先锋

常锦超

假若你是一名年轻的作家、漫画家或者当代艺术家,你会义无反顾地去往柏林吗?这座开放、善于接受新事物、不断创造新观念的城市是欧罗巴最富情趣的大都市,在经历了两德统一,德国共产主义崩塌20余年后,再次散发出年轻的生命力。柏林出生的艺术家安可·孚西腾贝格(Anke Feuchtenberger),用自己独特的美学观点和铿锵有力的碳笔笔触,与乌尔夫·凯(Ulf.K),韩宁·瓦根不莱特(Henning Wagenbreth)等众多德国漫画家汇成了一股“新漫画”的先锋艺术浪潮。这些先锋派的漫画作品,让德国在世界漫画舞台上重新占据一席之地,更铸造出一个富有活力的,毫不修饰的,充满年轻冲动,自由自在的艺术天堂。

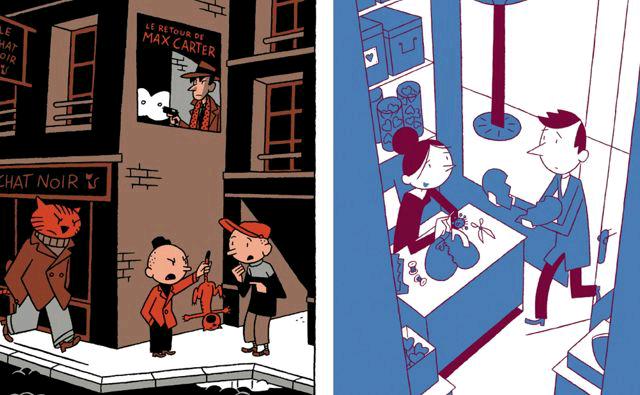

乌尔夫·凯(Ulf.K)“一个可怜的读者”

简单的线条,逗趣的人物形象,整齐的故事情节,乌尔夫·凯(Ulf.K)专注于容易被大众接受的儿童风格出版物,并承袭传统漫画技法“清晰线条”的表现方式,独有的原创性和一眼就能识别的风格,让他的出版刊物成为了很多藏书家的珍品。

痴迷鲁尔区

“我出生在德国鲁尔区的重工业城市奥伯豪森(Oberhausen), 这里是德国工业的心脏,在二战后德国经济的迅速恢复上,我们这里的人们做出了巨大的贡献。在联合国公布的世界文化遗产名录中,大都是代表各个国家地区悠久历史和独特风貌的名胜古迹,但如果告诉你,在19世纪发展起来的重工业基地也榜上有名,恐怕难以置信吧!这是一处极其特殊的世界文化遗产。我为此而感到无限的自豪。”采访一开始,乌尔夫就长篇大论地介绍了一番自己的家乡。乌尔夫非常的恋家,在大学的学习期间,他曾经在巴黎停留了几个月的时间,这对于内向的他来说很不容易,他说:“在没有归宿感的地方生活,我感到很艰难。当我回到家乡奥伯豪森的时候,我感到无比的高兴,我热爱我的家乡。现在我和我的妻子以及两个孩子住在杜塞尔多夫,就在穿越鲁尔区的莱茵河畔。”

上世纪八十年代开始,西方国家逐渐形成了一种新的文化遗产观念,认为产业遗产也是人类进程的历史见证。鲁尔区印刻着人类技术进程中最重要的一页,因此德国人没有采取大拆大建的“除锈”行动,而是将这里大片的产业基地保存了下来。历经十余年的改造振兴,这个破败的大型工业区神奇的转变成了全新概念的现代生活与艺术创新的空间。当我们告知乌尔夫,中国的很多工业区也面临改造的问题时,乌尔夫更是停不下来了,他说:“其实旧厂房的利用很有意思,这里有的被出租给了电影制片者当电影场景,因为高敞空间与各种废弃机械设备成为吊挂灯光与装饰的最佳舞台装备。很多艺术家都把这里当做自己的工作室,加上酒吧与众多的创意餐厅,更把这个厂区的夜间装点得如梦如幻。”听着乌尔夫的介绍,我们一边走,一边看到的是巨大的工业构筑演绎成了震撼人心的当代“雕塑公园”,人们在公园里既能看工业时代的著名电影《大都会》,又能观赏从大烟囱上走下的杂技表演。最意想不到的是,该厂区内原来可以容纳数百人同时冲澡的浴室,如今改造成了一个舞蹈团练习舞蹈以及表演者的聚会场所。

天生漫画人

乌尔夫在14岁的时候就立志成为一名漫画家,他热爱绘画并在漫画创作中无法自拔。他继续说:“我无法想象除了做漫画和插画之外,我还能做什么。在大学学习了平面设计,尝试了很多不同种类的设计风格,最终我仍旧坚持画漫画,这是我真正热爱的事业。”

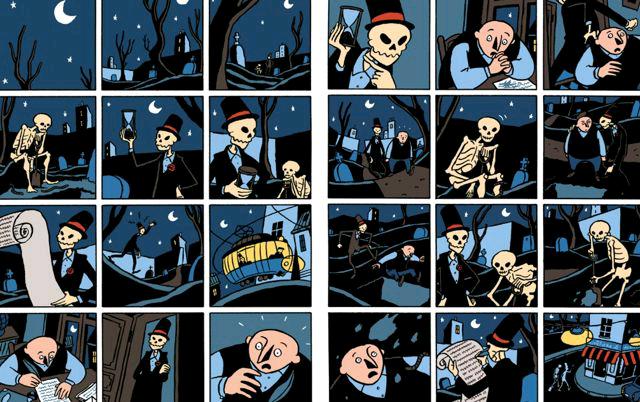

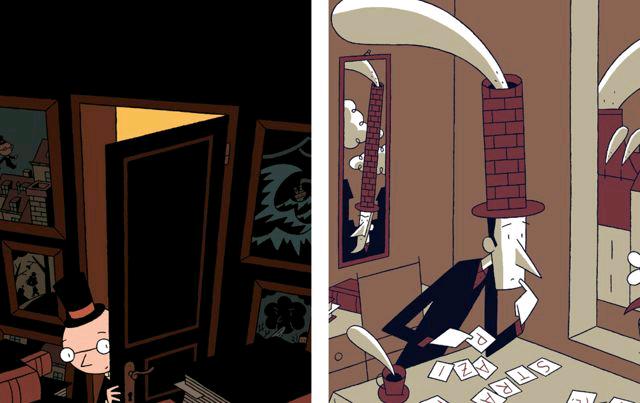

在乌尔夫早期的作品中,我们可以看到家乡对他的影响,尤其是工业化的方面。在作品“赫罗尼姆斯·B(Hieronymus B)中,黑色的调子勾勒出一座座巨大的厂房和冒着黑烟,高冲入云的烟囱。困在房间里的主人公,面对着高速的工业化发展,表现出对人类未来的恐惧和不知所措。赫罗尼姆斯·B是乌尔夫作品中最重要的人物角色之一,作品显示出与德国艺术史很强的关联性,采用了死亡舞蹈和荒诞主义的表现元素。在法国学习的那段日子里,乌尔夫更受到埃尔热的明线绘画法(Nouvelle Ligne Claire)影响,与法国漫画家伊夫斯·查拉德(Yves Chaland)或者谢尔盖·克里克(Serge Clerc)作品的熏陶,采用了梦的主题,加入了超现实主义的表现手法以及对神话的嘲讽,形成了一种原创的,一眼就能识别的漫画风格。在作品“M先生(Monsieur)中,乌尔夫就描述了死神的故事,诙谐讽刺地表达出对死神而言,与生活中更强的人对抗都不是一件容易的事。

之后乌尔夫又开始对不同的漫画风格着迷,甚至包括纯美术的表现风格。“我想这种不同事物的尝试,可以帮助我找到更好的绘画语言和表达方式。许多灵感都来自我每天日常的生活,我尝试混合一些童话故事的元素,其他的来源都是我头脑中一直存在的思想。有些读者发现了我的作品与德国18世纪与19世纪浪漫主义艺术之间的关联。也许很多影响都是无形的,潜移默化的吧。”乌尔夫的这种清晰的绘画和叙事风格,一方面能够让读者产生一种信任感,这来自他从小就具有的漫画天赋,同时他也知道应该如何破坏,再发展,重新寻找出更具有自己归属感的生命力。

自赏派德国宅男

乌尔夫这样形容自己的作品:“他们是清楚的,精简的,经常忧郁的。”在乌尔夫大部分的作品中,人物角色都在表述一个安静、内向的主人公。乌尔夫说:“他们在某种程度上都来自于我的想象,但同时也来自我个人的性格。如果我可以进入我所创造的那个漫画故事中,我应该会立即打开速写本,开始安静地画画。当我创作一些儿童漫画时,我会观察自己的孩子,他们总有无限的活力和想象力,总会帮助我找到一种感觉。”同样是在作品“赫罗尼姆斯 B(Hieronymus B)”中,画面通过办公室职员片段式的讲述,为了逃离这种卡夫卡式的日常工作,他梦想着一个超现实的世界,那里书都会飞翔,图画也有生命力。

乌尔夫坦言自己完全没有什么所谓“梦想的项目”,觉得有时间做漫画就已经是自己最梦寐以求的了。他说:“我常常觉得画漫画就是我一生要走的道路,这是一个充满生命力的职业,也许因为我是一个内向的人,不善于表达,所以漫画是我非常重要的表达方式。”乌尔夫很喜欢自赏派音乐,好像英国的瑞德乐队(Ride)、慢潜乐队(Slowdive)、无力圣徒(Pale Saints)或者我的血腥情人节(My Bloody Valentine)。他说:“听这种自赏派的音乐,总会让自己充满梦幻的感觉,仿佛瞬间可以逃离生活的沉重,飘在空中,让自己不切实际地进入到一个柔软的梦境中。有这样的音乐存在,让我感到很幸运,而且这些乐队始终都在坚持自己梦幻的风格,能找到自己始终坚持的方向是非常了不起的,我知道,这不是一个简单的挑战。”

尽管乌尔夫的漫画书籍在德国以外的知名度都很高,但他却把自己称为“一个可怜的读者”。他说:“我其实很少读书,我更喜欢运用视觉语言。大部分的书籍阅读,是因为我要为书画插画,也许我应该改变这一点。”乌尔夫有一张伊夫斯·查拉德(Yves Chaland)的原作,是他在上大学的时候特意购买的,他把这幅作品一直珍藏在自己卧室的柜子里。乌尔夫说:“这张画对我的意义很大,因为他是我在漫画方面永远的偶像。”

安可·孚西腾贝格:柏林墙内的成长

安可·孚西腾贝格出生于60年代早期的柏林,成长在社会主义体制下的东德。回想起曾经的往事,她感慨地说:“那时候的柏林,是我真正意义的故乡,我在那儿生活了33年。”她走到书架前,拿出一本旧相册,一边翻看着照片,一边自言自语:“我小时候的家有一片绿草如荫的花园,我经常站在高处,望向远处茂密的森林。小时候的家中有很多很棒的童话书和大画册,虽然我那时还只是一个孩子,但却从未停止过在纸上画画。”

与现在柏林的繁华与充满活力不同,当时的东柏林充满的是一些很复杂的政治情况,关于权利,关于暴力,关于贫穷和社会的灰暗。安可·孚西腾贝格说:“在我成长的60年代和70年代,我一半的家人生活在柏林墙的另外一端,所有这些混乱的政治局势,扰乱着我们每一个人的生活,使我们的家人分离。但我喜欢这座城市的那些旧建筑,他们都巨大无比,如同一个个怪兽。在战争期间,很多建筑被摧毁,社会主义时期也是一样,建筑总是在不断地被摧毁,重建。我总是对柏林的过去念念不忘,可能因为它已经改变得太多了吧,我现在已经不那么认识属于我的那个柏林了,那个我曾经的故乡。”安可·孚西腾贝格曾经在东德时期的柏林设计艺术大学( Kunsthochschule Berlin )学习平面设计、雕塑和绘画,并参与过1989年柏林的政治运动,为此她做过很多政治性极强的海报,尤其是在女性运动方面和戏剧方面。说到这里,也许是因为过去的记忆太沉重,也许是因为那些珍贵的记忆触碰到了她内心最深处、最柔软的地方,她好像故意转了话题:“我后来嫁给了意大利艺术家斯特凡诺·瑞琦(Stefano Ricci)。我现在已经是有一个外孙子的奶奶了。从1997年开始,我作为插画专业的教授,一直在汉堡应用科技大学教书。”对于现在的柏林,安可·孚西腾贝格很难说出对自己有什么特别的影响,她在1993年就离开了柏林,现在住在汉堡。

用画讲故事的剧作家

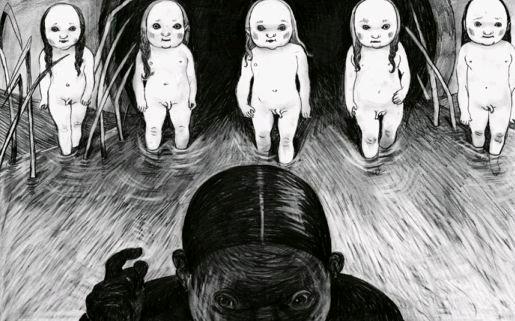

安可·孚西腾贝格更像是一个在用图画讲故事的作家。她说:“虽然我是一个漫画家,但我在书籍插图或者出版方面并不是很感兴趣。对一个艺术家来说,不断用图像来创新叙事性的故事,让自己的作品更具情感和戏剧性,这对于我来说更有意义。作品中所有的主人公都在扮演着自己的角色。我享受绘画的简单,享受梦想在素描纸上的追逐。”

安可·孚西腾贝格的创作灵感有一部分是来自儿时看到的画册,包括意大利文艺复兴时期的油画、中国画以及日本木板画。另一部分来自旧电影,比如捷克斯洛伐克插画师及电影导演伊里·特恩卡(Jiri Trnka)是她一直以来的偶像。更重要的部分还是自然对她的影响,她说:“自然对我有很大的影响,我观察动物、植物、风景,并且通过它们,用绘画的方式,创造出各种各样的想法与画面的色彩。学习艺术家的绘画和欣赏大师的电影是我的兴趣,但并不是我所有的借鉴。”

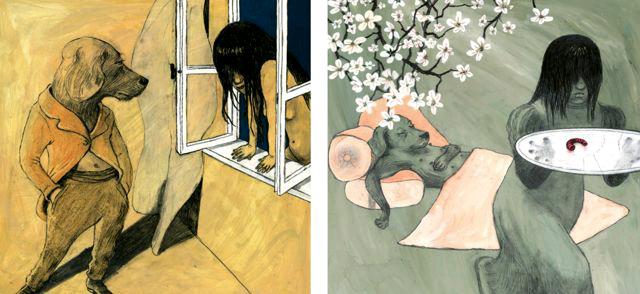

安可·孚西腾贝格非常享受绘画,尤其是长篇的作品。每次创作一系列新的漫画故事,她都会进入一个被自己命名为“黑暗的秘密时间”的时刻。看安可·孚西腾贝格的作品“妓女H扔手帕(Die Hure H Wirft Den Handschuh)”时,总是期待能进入她所创造的梦境,在她所表达的梦境中发生点什么,即便发生了,我们从中到底又会知道些什么呢?阴郁、黑暗的笔触下,不断出现体积硕大的人物、片段性的镜头、反复无常的动作,什么才是对她最重要的呢?也许一切都不应该期望太多。她说:“这是一个黑暗的神秘地带,有太多太多的来自自身的东西存在,动物和人类都在以自己的方式存在。我喜欢用碳笔,几乎我所有的绘画,都是黑与白的,只是那些曾经做了很多年的一些海报是彩色的。” 这些角色其实只是一种引子,把读者引入主人公的灵魂深处,给予故事发展无限的可能性,去讲述漫画家所理解的人生哲学,用人类学的角度去细致的诠释。“他们都是充满传记感的角色,就像我经常会把一条狗当作故事的主人公,这一切都来自生活的哲学。”安可·孚西腾贝格说。

批判性新感觉之旅

“我的作品总是带有批判性,持续跟随我的感觉,更注重创作的过程,在不断改变和加入新灵感的过程中,给予自己不断的惊喜。”安可·孚西腾贝格说。感觉的重要性,仿佛是她成功创作的要素,每一次创作过程的开始,就是自我与这个世界产生关联的开始,这是一种奇妙的感觉之旅。在作品“穿过(The Crossing)”中,复杂的故事情节,加上自传体式的叙事方式,表现出更多对自然的观察,经常风云突变的天空,蓝的纯粹又异样清澈的湖水,阴影下金黄色的田地??主人公是一个在社会主义体制下生活的两位女性,母亲离奇的失踪导致一种强烈的、唯一的爱瞬间丢失,神经质般的行为,表达出在渴望找回“丢失”的过程中,主人公心里难以掩盖的恐惧和惊慌,人类从未战胜过的自己的情感,那种如同动物般的情感。安可·孚西腾贝格说:“随着故事的发展,那个深藏在躯体里的自我,仿佛不那么重要了。绘画给予我的这种精神享受,是我在其他事情上找不到的。这种感觉会伴随着每一幅新的画面而产生。无论作品是否成功,我都必须全然接受,我想这就是所谓的成功吧,它让我总是能开启一种新奇,一个新的认知,总是可以为新事物不断奋斗。”

在采访过程中,安可·孚西腾贝格坦言自己对旧的作品不是很感兴趣,近期的新作品总是无限地吸引着她,因为她更愿意进入新的、充满期待的世界。“近期我一直在旅行,有人要我把旅行用文字和绘画结合的方式表现出来,对于找到愿意去表达的事物,我感到非常兴奋,期待这种图片小说的方式去表达我的灵感。我依旧使用水粉以及碳笔作为绘画的媒介,我想在以后,我会不断地尝试更加色彩化的表达。现在我已经用了4年的时间去画一套很长的故事,这些作品现在看起来非常的颤栗,让我很期待。”

要想真正地理解自己,对一个艺术家来说,需要用自己的一生去学习。“没人可以给你最后的答案,你需要做的是不断地尝试,在创作的过程中,寻找新的灵感。老师只能暂时陪伴你,帮助你找到自己的方向,但最后你还是要靠自己去完成自己想要的一切。”安可·孚西腾贝格斩钉截铁的说。

岁月不饶人。现在年过5旬的安可·孚西腾贝格,在创作的时候,更需要的是安静。她说:“只有当我真正进入了绘画的情绪,我才会放些音乐。我并不需要用音乐来引入自己的状态,最近我越来越喜欢安静。因为这个世界缺少的就是安静。”两个星期以前,她在家附近的教堂听到了巴赫(Johann Sebastian Bach)的古典乐曲的 Hohe Messe in H MOLL(弥撒曲),在听到如此动人的音符时,她哭了,她说那是她听到的最美的乐曲,相比那些每天重复无聊的事物,巴赫的音乐让她陷入了无限的感动中。(编辑:樊宏烨)