汉内斯·施密德:游走在生死之间的摄影师

艾米

瑞士传奇摄影师汉内斯·施密德(Hannes Schmid)在六十岁之前几乎没有做过展览,这并不是因为他没有拿得出手的作品,而是一直没有时间。从早年的拍摄对象——部落探险、极限运动、摇滚青年,到中年为品牌万宝路拍摄的《牛仔》系列,和其间对信仰等不同题材的追踪挖掘,然后是近期在装置艺术项目上的兴趣,施密德马不停蹄地以光影艺术见证着他的传奇人生。

游走生死之间

汉内斯·施密德出生于1946年的瑞士苏黎世,成长于阿尔卑斯山脚下,纯净的雪山和自然风光烙印在他童年和少年的记忆里,成为此后不可或缺的背景和素材。大学本科毕业于电力和照明工程,但是他并没有留在家乡立刻工作,而是在23岁时背上背包离开图根堡,踏上了南非的大地,在开普敦学习艺术和摄影。与大部分青年参加六十年代惊涛骇浪的社会运动相比,施密德决定站在其外,把摄影当成谋生和记录的手段,开始了一系列的探险之旅。

早在1961年,迈克·洛克斐勒(Michael Clark Rockefeller),前美国副总统纳尔逊·洛克斐勒的儿子,也是大财团的继承人之一,同荷兰摄影师一起拜访新几内亚的阿斯马特族,为哈佛大学收集文物,结果离奇失踪,后来被宣告死亡。

这场事故当时在媒体上沸沸扬扬,使得巴布亚新几内亚——这个当年几乎无人知晓的食人部落更加神秘,只有极少数探险家、人类学家和记者成功到达并返回过。已经在非洲游荡四年的施密德,当时听到自己一个朋友可能在当地失踪,于是决定加入寻找朋友的队伍,把这里作为自己探险的第一站。

在新几内亚几乎一年的时间里,他与当地人一起生活,一起劳动,甚至基本掌握了他们的语言。没有想象中茹毛饮血一样的食人恶魔,但是与城市的巨大反差也需要施密德随时保持警惕。他懂得如何以自己的方式赢得对方的信任,这种田野调查的方法一直延续到他后期的每一次拍摄中。

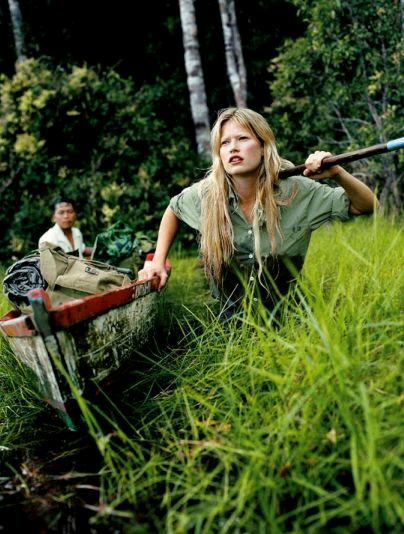

告别部落之后,施密德又来到对于欧洲人来说极具神秘感的东南亚。他去过苏门答腊、印度、中国内地,包括西藏地区等,并拍摄了他的第一个系列作品,他对险境的探索兴趣成为他后来时尚摄影的最大特色。

“我先是在非洲和亚洲旅行了四年,同新几内亚的达尼族和拉尼族生活在一起。与新几内亚人的接触,对我来说有着根本的影响。我跟他们生活了几个月,这个过程中我拍照是非常保守的,因为没有那么多相纸,而且我觉得也不一定能拍出来,因为当时的情况非常不确定。”

1977年,探险告一段落的施密德在伦敦一家餐厅吃饭,不经意间认识了一个摇滚乐手,一个奇特的“转型”开始了:从食人部落,神秘的东南亚走出来,施密德开始一个个结交当时欧洲有名气的摇滚乐队,以一种近乎研究记录的决心和强度在十年里拍摄了258个摇滚乐队和明星,留下了7万张图片记录,这里面不乏后来成为摇滚教父级的乐队平克·弗洛伊德(Pink Floyd)、Genesis、AC/DC、ABBA和皇后乐队(Queen)。

“我的商业作品被人当成艺术”

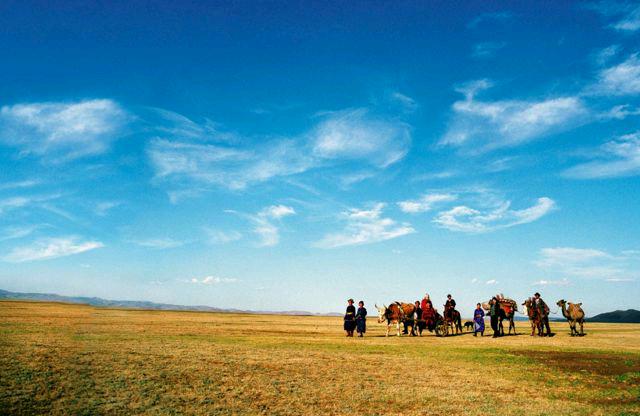

印度尼西亚表达了野性和母性的统一、澳大利亚则是欲望、外蒙古是一种陌生的游牧文化、香港则代表着异质混杂的状态……每次与时尚大牌合作,施密德都带着模特和产品跋山涉水,把大片拍成了自己想象中的民族志,这成就了他80年代独具一格的时尚摄影风格。

与无数一线品牌的合作不仅带来丰厚的报酬,而且也给他带来了一次非凡的商业摄影经验,那就是与万宝路品牌的合作。施密德最为出名的一组作品就是为万宝路集团创作的《牛仔》系列,这包括一系列以广袤的西部为背景的摄影作品和以此为蓝本的油画作品。

万宝路品牌从50年代开始启用牛仔这个概念,在美国广告业的黄金时代可以说是一个非常成功的案例——以自由和探索未知来为男性香烟代名。施密德借用了文学和电影里的形象,却以一种更为突出和戏剧化的方式演绎,这种浪漫气息透露出了不真实感,而施密德本意就是强调这种精神是人为而非自然就具有的。“在这个广告里,如果把故事性部分拿走,那剩下的只是渴望。”

2005年的时候施密德把自己的摄影作品画成油画,直接动因是艺术家理查德·普林斯(Richard Prince)在未告知摄影师的情况下翻拍了他的作品并且用来展览出售。既是一种戏谑的回复,同时也是声明自主权,施密德创作了这组油画,色彩使用更加大胆,但同时笔触非常细腻。罗兰·巴特曾经提到“摄影是通过戏剧性来接近艺术性的”,与《牛仔》摄影的戏剧性不同,油画像是重新虚构了这些场景,但同时又走入了由绘画所记载的历史长廊中,提供了一种第三维度的真实感。

“与万宝路的合作持续了很长时间,每一张照片都提前画图、讨论,对每个细节都要反复敲定。在新墨西哥拍摄时有120个员工,非常多的钱在里面,有点像好莱坞。我们寻找拍摄地点、处理小事故、获取拍摄许可等等,我主要关注在拍摄对象姿势和氛围上。从1993年到2003年,我都在持续塑造这个形象。”

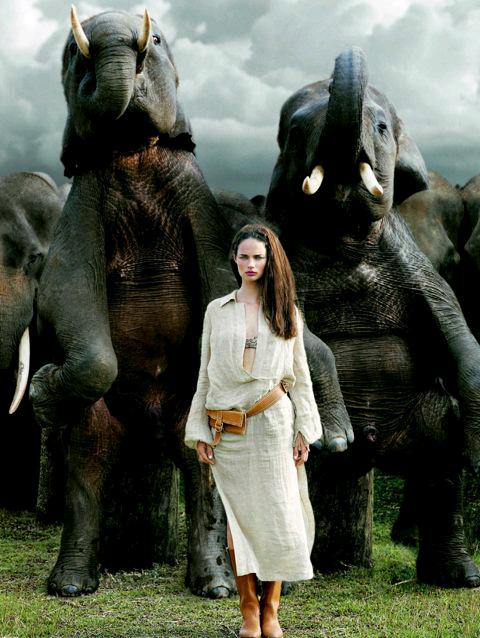

施密德并不是第一个将时尚和自然、动物相结合的摄影师,摄影师关注的重心不在服饰或产品身上,而是在整体氛围上,这也并不是他的独创,但是令人颇为瞠目结舌的是,摄影师带着模特们四处历险,在这份探险中寻找感觉。我们从一系列作品中看出这份与众不同:模特们身着冬装在海拔六千米的悬崖上(喜马拉雅山),或者站在几百头大象上(苏门答腊)……从西伯利亚高原到南美热带雨林都有他们的足迹,我们已经不能在第一时间认出品牌的痕迹,而是同所有经历过拍摄的人一样把它看成一次历险,相信只有拥有不要命经验的人才能做出如此大胆的举动。

深入对方,然后拍照

一直到2013年,瑞士伯尔尼美术馆(Museum of Fine Arts Bern)才举办了施密德的大型个展,由策展人克里斯蒂娜·库尔曼(Christiane Kuhlmann)和美术馆总监马提亚斯·弗雷纳(Matthias Frehner)一起,从视觉、运动、对话、仪式等几个角度来展示他的作品。也是这个时候,施密德一直压箱底的难以计数的照片被发现,并且开始集结成册,摄影文化杂志《DU》还专门为这个展览做了一期施密德的专题报道。而这个曾经被冠以广告、商业、活动、时尚、新闻摄影师等不同头衔的人已经停止摄影委托,转而投身装置艺术等多媒体艺术领域了。

对施密德这些年来的摄影总结,发现远远不能用探险和时尚一笔带过。他几乎尝试了所有摄影师都梦寐以求的题材,除了上战场以外,他都接触过、深入过,然后成为一个隐形人,用照片去记录和表达。

在这一系列的不同作品中,可以发现一个共性,就是施密德对信仰和团体的兴趣,他在1995年拍摄了代托纳比奇摩托车周(Daytona Beach Bike Week),记录下来当时摩托车手的风范,在2001年1月24日去了印度的大壶节(Kumbh Mela),他还在80年代就去伯利兹拍摄了宗教团体门诺会(Mennonite)。而在最近,他开始关注的是与风拼速度的F1赛车手。而这些经历只是他马不停蹄的旅途中的一小部分。

如果说哪个项目花费的时间格外长,而且非常关键,那应该属于《谨献神明》(For Gods Only),这个新加坡户外剧团的演出记录。“我1998年在新加坡旅行的时候发现了一种仪式戏剧。一个木质舞台,200多个椅子,没有一个活人观看,充满奇怪的声音。后来我知道,这种表演只给神灵看,一开始不允许我拍照,一直到四年后,他们熟悉了我的在场,我才可以拍摄,而且是带着尊敬,从足够远的距离拍。”

从1998年第一次看到这个戏剧,到2007年剧团解散,施密德都在进行记录,项目本身则一直持续到2011年,它包括摄影、电影、多媒体一系列作品。在施密德拍摄的黑白照片上,我们看到这个可能源头来自中国南方的传统剧团金鹰潮剧团的表演者们在化着妆,而照片上有书法大师黄世辉的红色字迹。如果说记录这个剧团本身带有非物质遗产保护的痕迹,为此施密德也获取了联合国教科文组织的资助,但是其作品本身则是完全个人化的、施密德式的。他在伯尔尼的展览中,在阶梯的墙面上并置五段视频,记录的是2007年剧团的最后一场演出,将整个博物馆空间变成祭祀的场所,而这个戏剧原本是不能够被正常人看到的,除非是小孩子或者有精神障碍的人。

纵观施密德的作品,最大的特点就是多元化。他的商业摄影、艺术摄影和独立摄影相互融合和促进,都深深打上了早年环球旅行经历的烙印。《DU》杂志评论认为他的作品有强烈的南·戈丁(Nan Goldin)的气味,同时施密德总是能够顺利地融入一个群体,“在正确的地点和正确的时间”,坚决地拍出自己想要的结果。

他优异的社交能力是毋庸置疑的,而他具有广告策略的头脑也是显而易见的,但是在这些背后,他并不追逐表面和光环的部分,而是带有一种走到底的执着。比如当记者问到他为什么开始拍摄摇滚乐手时,他这么回答:“我不喜欢他们中的任何一个乐队的音乐,我只是对这个时代感兴趣”。而他的作品画册,成为摇滚史的经典文献。

施密德的中国朋友兼艺术家赵磊回忆一次跟他在瑞士滑雪的经历:“他带着我们以近乎疯狂的速度划向山脚下的缆车,那不是在滑雪,而是在拼了命地往下飞”。这个时候施密德已经六十多岁,谈论起与死亡擦肩而过的经历时手舞足蹈。“他从一开始就是个典型,好像要活成普通人的理想一样,去实现很难以达到的自由程度。”不抽烟也不喝酒的施密德,以自己的方式,继续关注着迥然不同的题材,成为仍“在路上”的最好代言。(编辑:李鲁博)