基于工效学的高海拔制氧装置制氧效果评价方法研究

王和平,刘学工,郭永昌,李婕,陈亭

(1.北京特种车辆研究所,北京 100072;2.装甲兵工程学院,北京 100072)

高海拔地区气压低、空气含氧量低、风速大、紫外线辐射高,恶劣的环境对人员的活动造成严重的影响。尤其是空气中含氧量低,大大影响了人员动作的灵活性、稳定性和体能的持续性,大幅降低了人员工效学的可靠性,严重影响了装备人员工作效率的发挥。国外在20世纪五、六十年代就开始了高海拔对人员影响的研究,例如Yarratra J等研究了高海状态下人员心理和生理状况的问题[1];West Jb等研究了缺氧状态下训练的问题[2]。国内在20世纪六、七十年代也开始了高海拔环境对人员影响方面的研究,例如王占刚等研究了高原低氧对青少年最大氧供给和氧利用的影响[3],第三军医大高玉琪等研究了高原用氧的效果和注意事项等[4]。通过这些研究得知目前评价吸氧效果的主要方法有血氧饱和度、HR评价方法和心功能指数等。

改善高海拔地区装备作业人员由缺氧引起的综合能力下降问题,最主要的措施是装载制氧装置,不同的制氧装置工作原理和供氧方式不同,对人员工效学的改善效果也不尽相同。文中根据参考资料,结合某型作业装备,装载了不同的制氧装置,制定了基于工效学的的试验和评价方案,研究了不同制氧装置和不同的供氧方式对人员工效的影响。

1 基于工效学的制氧效果评价方法研究

1.1 基于人员生理工效学的制氧效果评价方案

血氧饱和度是反映机体供氧程度的重要指标,其变化常用来作为个体劳动能力和劳动强度的指标。当血氧饱和度下降到85%以下时,可导致脑集中能力减退和肌肉精细协调能力下降[1]。心率变化量则是反映心脏缺氧和抗疲劳能力的重要指标,因此血氧饱和度和心率是评价吸氧效果的重要工效学生理指标。文中对比研究了某装备在高海拔地区行驶4 h作业过程中人员在不吸氧和不同吸氧方式下的血氧饱和度和心率的变化情况,及制氧装置对人员生理工效学的改善效果。

1.2 基于人员基本能力的工效学制氧效果评价方案

背力和握力反应了乘载员的肌体爆发力,反应时间反应了人员的反应速度和能力,疲劳调查问卷反应了人员的心理和主观感受。这些指标是反应人员基本能力的工效学考核指标。在某装备高海拔地区4 h行驶作业过程中人员在不吸氧和不同吸氧方式下,利用电子背力计、握力计、反应时测试仪以及设计的疲劳调查问卷,对操作人员在不吸氧和不同吸氧方式下的背力、握力、反应时间和心理感受进行了测试研究,评价不同制氧方式对人员基本能力改善效果。主观疲劳调查问卷见表1。

表1 自觉疲劳症状问卷调查表统计Table 1 Questionnaire statistics of subjective fatigue symptoms

1.3 基于作业效率工效学的制氧效果评价方案

1.3.1 驾驶员作业效率考核方案

在某装备进行4 h任务行驶时,对驾驶员设定任务剖面,考核其不吸氧和不同吸氧方式下的作业效率。驾驶员作业效率考核方案如下:

一般情况下驾驶员考核的主要路面有直线限制路、弯道限制路、“S”形限制路和双直角限制路等。根据条件和实际情况,试验中选取某段平直土路,在车辆行驶过程中设置“S”形限制路,车辆每一圈都要通过路障,记录每一圈驾驶员通过路障的时间和出错率。如图1所示。

图1 “S”形障碍路示意Fig.1 "S"shaped obstacle path diagram

考核方法和评价标准如下:

1)车辆高速度接近(车头距限制路或障碍物10 m外达到30 km/h以上的速度)、迅速离开(车尾距限制路或障碍物4 m以内至少增高1级排挡);

2)用不低于30 km/h的速度高速通过,在限制路内,无等级驾驶员增高1级排挡,等级驾驶员增高2级排挡;

3)评价方法主要记录每次通过“S“形限制路的时间和出错率,主要错误如通过过程中停车、碰压杆、熄火、未高速通过和绕过限制路等。

1.3.2 乘载员作业能力考核方案

结合实际情况在高海拔地区,乘载员作业效率考核办法如下:

在该装备行驶过程中,在行驶路线旁不同距离上布置不同的目标,乘载员在行驶过程中通过目测和仪器测试等不断地搜索目标,发现目标后向指挥中心报告或记录目标特征。评价办法为对目标靶识别的准确率和目标的特征。在实际操作过程中,在路面不同距离,不定时竖立不同颜色和形状的小旗,观察人员分工记录小旗的形状、颜色和数量等特征,如图2所示。

图2 目标示意Fig.2 Schematic diagram of the target

2 不同制氧装置供氧效果评价研究

2.1 制氧装置性能研究结果

高原装备车载制氧装置主要测试的性能指标为制氧方式、每个载员氧气流量、氧气压力、供氧方式、吸氧方式、氧气浓度等。参与测试研究的制氧装置主要分为2种,一种为化学反应式制氧药柱、另一种为车载分子筛式制氧装置。

化学药柱每个制氧装置共4个化学供氧单体,每个单体持续供氧8~10 min左右,氧气体积分数大于99%,流量在3 L/min每人左右,每个供氧单体由控制器控制开始反应,一旦反应无法中途停止,面罩式吸氧。分子筛制氧装置通过管道把氧气传输到每个乘载员位置,采取鼻导管式吸氧,在高原地区氧气体积分数为48%、压力为40 kPa、流量为1.6 L/min每人左右。两种不同制氧装置性能参数见表2。

2.2 制氧效果研究

由于某型车辆采取化学车载制氧装置,每个制氧装置有4个化学供氧单体,每个药柱持续供氧8~10 min左右,不能长时间持续供氧,所以选择间隔供氧方式。每次持续吸氧8~10 min,中间间隔20 min,再开始下一轮8~10 min吸氧,直到4个化学供氧单体全部用完,乘载员选择间隔性面罩式吸氧。

同种类型车辆装载车载制氧装置为分子筛式制氧机,可长时间持续供氧,由于持续供氧流量小、浓度低,所以乘载员选择4 h持续鼻导管式供氧。

2.2.1 不同吸氧方式人员生理变化的吸氧效果对比

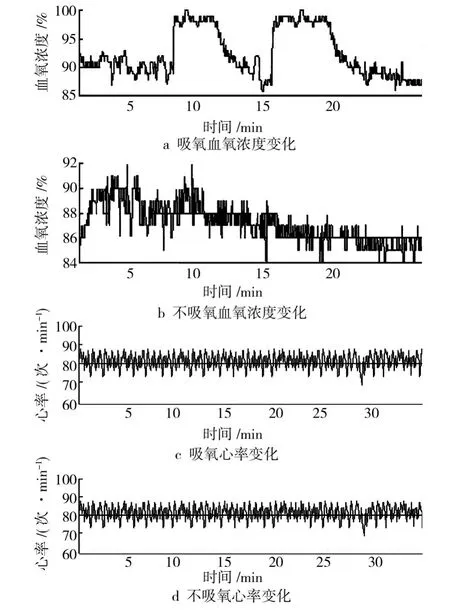

化学车载制氧装置采取间隔式供氧,分子筛制氧装置选择持续式吸氧,乘载员在车辆行驶执行任务期间随身携带动态血氧饱和度监测仪。乘载员间隔式吸氧血氧饱和度和心率变化如图3所示,持续式供氧心率和血氧饱和度变化过程如图4所示。

对比两组数据,化学式间隔供氧,氧气体积分数高达到99%左右,吸氧期间血氧浓度由85%左右快速上升到99%左右。心率由85次/min左右下降到60次/min左右。供氧持续时间短,一旦供氧停止,血氧饱和度快速下降到85%,心率上升到85次/min左右,对人员生理工效的改善效果是短时性的。

分子筛式持续供氧方式,氧气体积分数在48%左右,流量为1.6 L/min,从图4可以看出,吸氧后作业期间人员的血氧饱和度由85%左右上升到93%左右,心率有较大下降,且能持续供氧,改善人员的生理效果,提高人员的工作效率。从以上分析可知,分子筛持续式供氧在生理工效上优于化学式间隔供氧。

2.2.2 不同吸氧方式人员基本体能变化对比效果

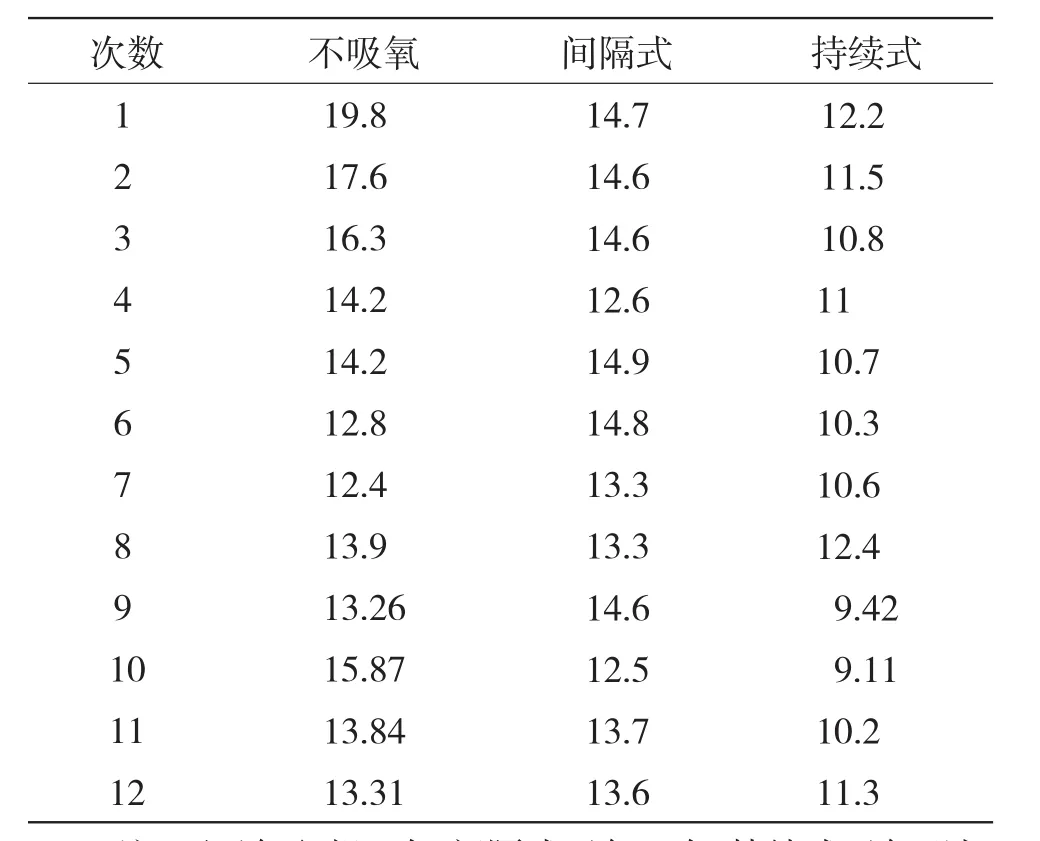

在4 h持续行驶后,对同一组人员在相同条件下,不吸氧组、间隔式吸氧组和持续式吸氧组人员的握力、背力、反应时间和主观疲劳感受进行了测试和调研。研究结果见表3—5和如图5所示。

从表3和表4中可以看出,对比吸氧和不吸氧组试验,吸氧后人员的握力和反应时间变化比较大,证明吸氧对握力和反应能力的改善效果比较明显。背力和视觉疲劳等变化微小,可能与人员在操作过程中身体部位的使用程度有关。

表2 车载制氧装置制氧性能Table 2 Oxygen generation performance of oxygen generating device

在不吸氧组中,被试人员出现的疲劳感觉症状中,重度疲劳症状占27%,中度疲劳占41%,轻度占32%,总体上非吸氧组在试验后乘载员感觉偏向于中度疲劳。间隔吸氧组中被试人员出现的疲劳感觉症状中重度症状为14%,中度症状占29%,轻度症状占57%,总体疲劳程度偏向于轻度疲劳,症状总次数由29人次减少到了14人次,说明吸氧从一定程度上缓解了疲劳。在持续式吸氧中,从疲劳调查问卷看乘载员重度症状占10%,中度症状占30%,轻微症状战60%,总体上偏向于轻度疲劳,症状总次数从29人次减少到了10人次。

图3 化学间隔式供氧吸氧和不吸氧血氧浓度和心率变化Fig.3 Changes of blood oxygen and heart rate at chemical interval oxygen supply and no oxygen inhalation

图4 分子筛持续式供氧不吸氧及吸氧血氧浓度和心率变化Fig.4 on molecular sieve continuous oxygen the heart rate and blood oxygen change map

表3 不吸氧和间隔式吸氧部分被试人员基本体能变化Table 3 Changes in basic physical performance of part of the subjects without oxygen inhalation and with interval oxygen inhalation%

表4 不吸氧和持续式吸氧部分被试人员基本体能变化Table 4 Changes in basic physical performance of part of the subjects without oxygen inhalation and with continuous oxygen inhalation%

从图5可以看出,装备人员在4 h持续行驶作业中,间隔式吸氧和持续式吸氧相比对人员体能和心理方面的改善效果,间隔式吸氧在反应时间、握力和疲劳程度上改善效果分别为4.5%,4.6%和51%左右,持续式吸氧在反应时间、握力和疲劳程度上改善效果分别为了4.5%,6.8%和65%左右,证明持续式吸氧效果要优于间隔式吸氧。

2.2.3 不同吸氧方式乘载员作业工效效果研究

按照设计的考核方案,对同一批人员进行2组作业效率工效考核试验。驾驶员通过在4 h高速持续行驶中,每一圈路都通过“S”形限制路考核其通过障碍路的时间和出错率;其余乘载员不停的进行侦查探测任务,汇报所发现目标的特征,考核其任务完成的效率。试验结果见表6、表7。

不吸氧犯规5次,间隔式吸氧3次,持续式吸氧碰杆1次。

从表6、表7中可以看出,在高海拔地区进行长时间持续工作时,间隔式吸氧提高工作效率为6%,减少失误率为4%;持续式吸氧提高工作效率为20%,减少失误率为17%,证明持续式吸氧对工作效率的改善效果大于间隔式吸氧。

表5 疲劳症状次数调查统计Table 5 Statistics for times of fatigue symptom

图5 持续式和间隔式吸氧改善效果对比Fig.5 Comparison of improvement by continuous and interval oxygen inhalation

表6 部分不同吸氧方式驾驶员”S”形路线通过时间Table 6 Time needed to pass the"S"shaped route by drivers with different ways of oxygen inhalation s

表7 部分不同吸氧方式侦察结果Table 7 Reconnaissance results with different ways of oxygen inhalation

3 结论

1)通过基于工效学的一系列试验方案研究证明,在高海拔地区吸氧可以提高装备人员的血氧饱和度12%左右、体力5%左右,工作效率13%左右,降低高原疲劳症状57%左右,从总体上提高装备人员的作业能力。

2)车载化学药柱供氧装置与车载分子筛供氧装置相比,车载化学药柱供氧装置体积小安装方便,制氧率高达99%,流量在3.47 L/min,大于平原人均纯氧1.74 L/min,但供氧时间短、长时间持续供氧费用高。分子筛车载制氧装置体积相对较大,能够长时间持续供氧,高原制氧率为48%、流量为每人1.6 L/min,换算成纯氧为0.8 L/min,小于平原人均供氧量1.74 L/min。从长时间作业过程来看,长时间持续低浓度吸氧比间隔式高浓度吸氧对人员的生理、体能和工作效率的改善效果更好。

[1] YARRATRA J.Exercise Physiology of High Altitude[M].Tokyo:NAP Limited,2000.

[2] WEST J B.Commuting to High Altitude:Value of Oxygen Enrichment of Room Air[J].High Alt Med Biol,2002,3(2):223—235.

[3]王占刚.高原低氧对青少年最大氧供给和氧利用的影响[J].高原医学杂志,2006,16(2):12—14.WANG Zhan-gang.Influence of Plateau Hypoxia Using the Maximum Oxygen Supply and Oxygen to the Youth[J].Journal of High Altitude Medicine,2006,16(2):12—14.

[4]高文祥,高玉琪.高原用氧指征及高原用氧注意事项[J].西南国防医药,2005,15(2):228—230.GAO Wen-xiang,GAO Yu-qi.Highland Oxygen Indication and Plateau Oxygen Note[J].Southwest Defence Medical,2005,15(2):228—230.

[5] 张西洲.高原氧研究进展[J].高山医学杂志,2010,20(1):58—61.ZHANG Xi-zhou.The Progress of High Altitude Oxygen[J].Journal of High Altitude Medicine,2010,20(1):58—61.

[6] 赵世宜,霍东芳,任杰.高温高湿环境对车辆装备的影响及防护对策[J].装备环境工程,2012,16(1):265—268.ZHAO Shi-yi,HUO Dong-fang,REN Jie.The Environmental Impact of Vehicle Equipment and Protective Countermeasures of High Temperature and High Humidity[J].Equipment Environmental Engineering,2012,16(1):265—268.

[7] 吴勋,任宁莉.固体发动机典型环境载荷分析[J].装备环境工程,2010,7(6):103—105.WU Xun,REN Ning-li.Analysis of Solid Engine of Typical Environmental Load[J].Equipment Environmental Engineering,2010,7(6):103—105.

[8]SODIUM R M.Hormones at High Altitude:Basal and Post—exercise Levels[J].J C Lin End Ocrinol Metab,1998,83:570—574.

[9] MARES M,BERTOLO C.Hemorheological Study in Patients with Coronary Artery Disease[J].Cardiology,1991,78(2):111—116.

[10]WEST J B,BOYER S J,GRABER D J,et al.Ecercise at Extreme Altitude on Mount Everest[J].J Appl Physiol,1983,55(3):688—698.

[11]CHEN Q H,GE R L,WANG X Z.Exercise Performance of Tibetan and Han Adolescents Ataltitude of 3147 m and 4300 m[J].J App Physiol,

[12]GAO Y,LUO D,NIU W,et al.Standards and Methods of Evaluating High Altitude Acclimatization[J].Third Mil Med Univ,2001,23(12):1453—1454.

[13]LIU Hong-tao,LI Wen-xuan,MA Qiang,et al.Health Specification for Soldiers Physical Fitness Training[J].Chin J PLA Pre Med,1997,15(5):316—319.

[14]XIE L,CHEN M.Experimental Study of Rescuing Respiratory Arrest with Overdosage Anesthetic in Animals[J].J Guangxi Med Univ,2002,19(2):191—192.

[15]HAN Xue-ping,JIA Yu-lan,YAN R,et al.Cardio-vascular Responses to G-suits with 3 Levels of Positivepressure BreathingUsingDifferentChestCounterPressures[J].Space Medicine&Medical Engineering,2002,15(1):36—39.