从头足类兴衰看生物进化

许汉奎

从头足类兴衰看生物进化

许汉奎

头足类属于软体动物门中头足纲,因为头的四周有许多触手,最初人们以为它们只是用来走路,故称其为头足类,它与腹足类同在一动物门内,有些方面还有些相似,但也有很大区别,在兴衰道路上更是不同。

一、头足类与腹足类是亲戚?

过去认为头足类最早出现于奥陶纪,后经中国学者研究,才确定它最早始于晚寒武世(距今约5亿年),但它是由何种动物进化而来?与腹足类一样仍是个谜。

头足类只生活于海里,卵生,有外壳的头足类,其卵刚孵化出来时,与腹足类一样,有胎壳和软体,晚古生代头足类的壳体也多成平的螺旋型、少数也为高的螺旋型,壳口处也有头盖(口盖),与腹足类确不好区分,尤其是没有软体存在的化石。但若据壳内构造,即显著不同。头足类壳内有许多隔壁(或称梯板),它是头足类在生长过程中存留下来,因为头足类的软体只位在壳的顶端,也就是它的住室,当软体和壳长大了,原来住室容不下了,它就移到前面壳大的地方,并在软体底部硬的部分,形成一新的隔壁以托着软体,且与原住室分开,原住室空了就称为气室,隔壁与壳连接处称缝合线。这样,随着壳体和软体不断长大,不断前移,气室和隔壁及其缝合线也就越来越多。气室和住室虽然有隔壁分开,但仍有体管把它们都连接起来。气室对头足类仍很重要,当头足类要沉入海底,它就吸水注入气室,身体一重就下沉了,而要上升时,把气室的水挤出去,身体一轻,就浮上来了。头足类运动时,也是把体内的水从嘴中喷出去,而形成的反作用力,加上触手向前推,促使身体迅速往后退,所以它的游动方式与别的动物完全不同。

更奇的是,据古生物学家研究,头足类的生长很有规律,它每活一天,就会在壳上留下一条生长纹,当满一个月,它的软体就会移到新的大住室,体内也就多一间气室。根据这一特点,也就可计算出远古时一个月有几天,一天有几个小时,这就是学者所标的古生物钟。这初看时很神秘,但搞清了也易明白。

至于软体部分,它与腹足类区别更大,它的头较大,一对大眼睛在头的两侧,头上四周的触手长而非常灵活,随时听从大脑指挥,触手上长有吸盘,可以牢牢地抓着猎物,并把猎物送至嘴里。嘴长在头的中央,嘴上长有像鸟类鹦鹉一样锋利的喙,可以把猎物撕成碎块而吞入腹中,所以头足类也简称鹦鹉螺。它体内还有喷水管,有的还有墨囊……(见图1)。

以上简介表明头足类的身体结构,习性等均与腹足类相差甚远,故谈不上亲戚关系,若有些头足类与腹足类在壳形等有些相似,也仅是趋同进化而已。

图1 菊石身体结构图

二、头足类的兴衰和进化

头足类的兴衰和进化过程中可清楚分为三阶段,即早古生代直角石阶段、上古生代至中生代的菊石阶段和新生代的无壳阶段。

图2 湖北地区的震旦角石

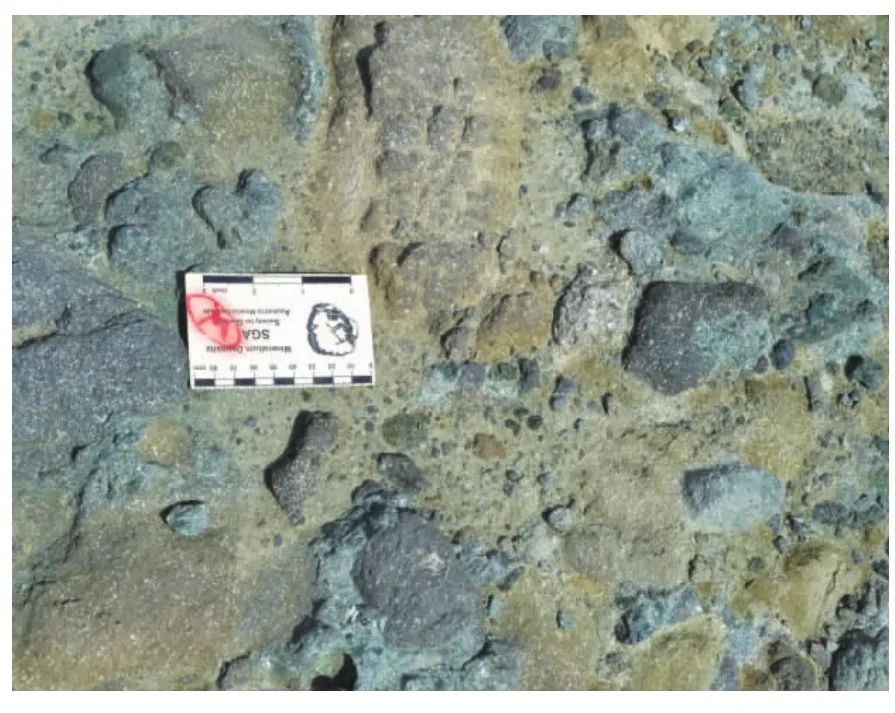

1.直角石阶段:此阶段的壳大多为直的,且缝合线也直、最原始,称为鹦鹉螺式。头足类虽始于晚寒武世,但为数很少,且个体小,都为直的壳,故称直角石,它目前仅发现于我国华北、东北地区,为短棒角石,壳长仅1厘米。到了早奥陶世(距今4.8亿年前后)才逐渐增多,如南京这时期的红花园组灰岩中常见到的,就是房角石,它们壳长在3—4厘米间,由于化石硅化了,不易风化,所以常突出在灰岩表面上,在野外易于发现。

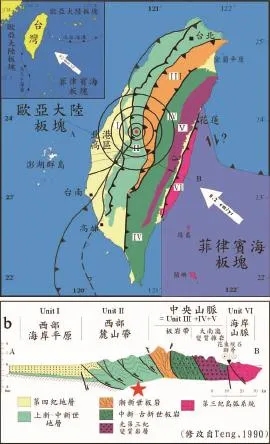

令人惊奇的是到了中奥陶世(距今4.7—4.6亿年间),直角石类变得很大,最大的光其壳长就可达10米,所以可称得上当时海里的巨无霸。在湖北这一时期的宝塔组灰岩中,就到处可见这类大型直角石,它们横七竖八地分布在灰岩层面上(多为壳长1—3米的震旦角石),极为壮观(见图2),而其它化石却罕见(宝塔组地层名称也由这类似塔状角石而得名);在南京汤山组含泥质灰岩中,也有这类大的直角石,但数量少得多,且多为珠角石。所以中奥陶世是直角石类发展到顶峰的时期。从寒武纪的三叶虫称霸、到奥陶纪的直角石横行,故寒武-奥陶纪也称为无脊椎动物的时代。这时期也有极少的头足类的壳成平的螺旋形,如产于我国南方的盘角石。但其缝合线仍是直的,属鹦鹉螺式。

到了志留纪(距今4.4亿年至4.2亿年间)直角石类迅速衰落了,除了环境变化外,可能与鱼类的出现有关(这时期称鱼类时代),因为鱼类游动灵活,又有大嘴坚牙,所以直角石恐竞争不过它,尽管直角石的头和触手还很厉害,但它身上拖着个长长、直而重的壳,游动确实不方便。

图3 头足类壳内缝合线类型

2.菊石阶段:头足类为了游得更快,增强其竞争力,由直壳进化为平的螺旋形壳,隔壁的四周也不是直的,而是弯弯曲曲,一则便于迅速游动时软体与壳体联结更紧,二则也加固壳体,所以隔壁与壳体连接的缝合线也就变得越进化越复杂,由低级到高级可分为无棱菊石式、棱菊石式、菊面石式和菊石式(见图3)。由于不同的菊石其缝合线不同,所以它成了古生物学家识别菊石的重要标志(需壳表去掉方可见缝合线构造)。

菊石始于上古生代的泥盆纪(距今4亿年—3.6亿年),菊石除了壳形和隔壁发生变化外,壳表的装饰也比直角石多得多,最常见的是生长纹加粗成生长线,再加粗成生长肋。在圆形平旋螺体上增加这些生长肋,粗看就像一朵菊花上的花瓣,故称这类头足类化石为菊石。除此,壳上还有长瘤、长刺、与生长线垂直的纵线等等。

菊石在晚古生代(泥盆纪至二叠纪,即距今4亿年至2.5亿年间)地层中很常见,它们一开始个体不大,一般直径在2—5厘米之间,易寻找,加上它们演化比较迅速,所以常用它来确定地层的时代,上世纪60年代在南京龙潭镇一磷矿采矿处,在早二叠世孤峰组硅质泥岩的巨大层面上(估计长10几米,高3—4米),竟然布满了直径约7—8厘米的菊石,非常壮观,惜当时没照像机把它们照下来。在浙江长兴等华南许多地区在晚二叠世龙潭组上部黑色钙质泥岩中,也常可见直径3—4厘米的菊石,它们许多都黄铁矿化(黄铁矿充填在壳内),所以刚采出来的化石,其面上金光闪闪,很漂亮(见图4),不过时间一长,它们就氧化成黑色了。

图4 浙江建德二叠纪丁家山组黄铁矿化菊石

图5 早三叠世南京青龙群底部的蛇菊石

图6 非洲马达加斯加地区的白垩纪硅化菊石

令人惊奇的是,二叠纪末生物大灭绝时,菊石类也遭到重创,在50多个属中,竟然灭绝40多个属,灭绝率达80%。但三叠纪初环境还很差时,竟然还能见到它们,如南京早三叠世青龙群下部黄色钙质泥岩中,常能见到壳面光的蛇菊石(见图5),它们直径只3—4厘米,与它共生的只有双壳类克氏蛤;到青龙群中部的红色瘤状钙质泥岩中,甚至只有一个种菊石存在,而没有任何其它化石,所以菊石是二叠纪末生物大灭绝后最早复苏的动物。

中生代是进入了以爬行动物为统治的时代,海里各种大大小小的爬行动物很多,包括外形像乌龟的楯齿龙等,它们最爱吃无脊椎动物,在这种情况下,菊石类不仅能生存下来,而且得到发展,属种和个体数量逐渐增多,萎实不易,所以在确定中生代地层的时代方面显得很重要。虽然海生的爬行类也很重要,但它们的化石较难寻,如南京早、中三叠世的青龙群地层中就未见它们的踪影。而在我国西南的贵州地区,尤其是兴义县和关岭县一带,那里早、中三叠世是个大的海湾区,阳光充足,浮游生物多,所以菊石、双壳类、海百合、海林檎等无脊椎动物均很丰富,各种以它们为食的爬行类,如贵州龙、幻龙、楯齿龙、鱼龙等等也很多。

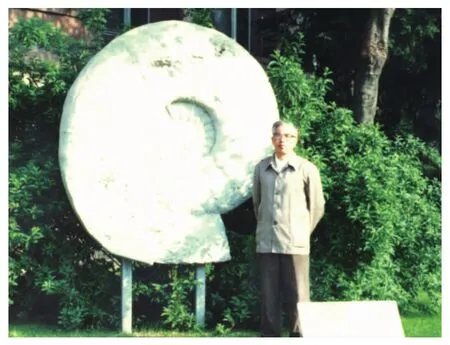

更令人惊奇的是到了中生代晚期的白垩纪,在我国西藏、欧洲、非洲有些海相地层中菊石数量多得惊人,如非洲的马达加斯加地区白垩纪的菊石,由于硅化,在地层中竟能一个个被敲出来,甚至有的层位的菊石风化后散落满地,而且保存都很全,颜色也很美,令人爱不释手,化石大小从2—3厘米到10几厘米不等。我国民间的化石贩子近年来从那里贩来了大量菊石,以致市面上常可见到它们(见图6)。德国这一时期的菊石也很多,它们个体较大,灰岩质地,一般直径多在20厘米以上,厚度在2—3厘米间,有的层位菊石直径在50厘米左右,个别大的直径有2米,在德国法兰克福市的深根自然博物馆门口就摆放一大的菊石,直径约1. 2米(见图7)。此厐然大物极吸引人眼球。所以白垩纪应是菊石阶段发展的顶峰,这些特大型菊石,包括直角石阶段的大型直角石,以及其它门类的大型动物,它们看似很风光,但它们适应环境能力很差,所以一旦环境恶化,往往最先灭绝。在白垩纪末期的恐龙等大灭统中,有多达34个菊石的属几百个种全部灭绝了,消失在历史的长河中,而特大型菊石首当其冲。

3.无壳阶段:头足类为了提高游动速度,增强竞争力,甚至采取了摆脱壳体的束缚和妨碍,进化为无壳阶段,当然,如此大的转变决非一蹴而就,而可能是经过了箭石的过渡阶段,因箭石还保留有隔壁构造、虽体外无壳,但仍有角质的前甲、闭锥和身体未端的箭鞘来保护软体,所以它虽然比不上无外壳的乌贼和章鱼,但比起有钙质外壳的菊石,轻便多了(见图8),箭石虽最早出现于早碳世,但至中生代的侏罗—白垩纪才繁盛起来(至新生代早期灭绝),章鱼最早出现于晚白垩世,所以很可能是由箭石中的一分支进化而来,它们在白垩纪末生物大灭绝中都幸存下来。

图7 德国森肯贝格前竖立的白垩纪特大型菊石

图8 箭石的内部构造

图9 现海洋仅存的鹦鹉螺

三、头足类新生代的佼佼者——乌贼和章鱼

新生代(距今6500万年至今)是哺乳动物为统治的时代,生物间竞争更加剧烈。海里也不例外,这里不仅有凶残的鲨鱼,也有哺乳动物中凶猛的海豹,海狮、海豚、虎鲸、座头鲸、抹鱼鲸……等,所以新生代,有外壳的头足类仅剩下原始的鹦鹉螺一个属、4个种(见图9),在热带的海洋里苟延残喘而已,代之而起的是乌贼(俗称墨鱼)、章鱼(即鱿鱼),它们游得更快、更灵活,因它们尾部有一环形孔,海水经它可大量进入外套腔。平时有一软骨会把孔堵着。当它要快速游动时,外套腔肌肉可猛烈收缩,水便从前腹部的喷水管喷射出,故其反推动力比菊石类大得多,加上身体成流线型,又没有外壳的妨碍,所以其游泳速度竟然每小时可达50千米,遇强敌须逃脱时,甚至可达每小时150千米,而猎豹每小时最快才120千米。据说火箭制造就受它启发。不仅如此,它们加速度也大,可以从静止状态,一下子加速近百倍,令强敌猝不及防。而且它们还有断手逃生本事,即一旦触手被强敌咬着而逃脱不了时,它们会靠触手上肌肉猛烈收缩,而使其断掉,断掉的触手,还会不断摆动,以吸引强敌;而它断掉的手还能在较短时间内再生。除此,它们身体还可变色,由灰白变黑、变黄、甚至变红……且速度很快,决不逊于陆地的变色龙,借此惊退强敌。最后,它们体内腹侧还有墨囊,一遇危险,即吐出有毒的墨汁“烟雾”,让敌看不清或麻痹,而借机逃走。

图10 与大王乌贼相近的抢乌贼

图11 抹香鲸捕食大王乌贼

乌贼与章鱼很相似,但也有不同,如乌贼有10只触手,其中两只特别长,比身体长1倍,常用它来抓猎物。除此体内有灰白色,坚而轻的大骨板来支撑其软体。章鱼身上只有8只触手,体内只有一浅黄色半透明角质薄片,很坚韧、可弯曲以支撑它身体。但章鱼很聪明,它甚至可拿石头放进蚌壳内,让它的壳合不起来,而从容地把蚌肉吃掉。它也可把身体缩在石洞内,当鱼、虾路过时,用触手迅速抓着而吃掉,它甚至可用石子建家园,在海底常有“章鱼城”出现,……真是各有绝招。

乌贼有大有小,市面上卖的都是小的、常见的种,其身长也就20厘米左右。但也有大的,1878年11月2日在加拿大纽芬兰岛就捕获一特大的大王乌贼,其体长竟达6米,触手长11米,两者相加为17米,体重多达2吨(见图10),真是厐然大物,难怪鲨鱼见它,都得退避三舍。只有巨大的抹香鲸敢吃它,但也要冒很大风险,人们常看到鲸身上一道道伤痕,这就是乌贼触手留下的(见图11),不仅如此,一旦鲸鱼头上的气孔被触手堵着,那再大的鲸鱼也会被活活闷死。在上世纪70年代就曾报道一鲸鱼被大王乌贼搞死的惨烈场面!难怪自古以来,对大王乌贼就有种种传说,最早人们把它称为北欧的“挪威海怪”。1802—1805年间,巴黎自然科学博物馆的狄蒙福著作中,就曾描述它竟能把一舰艇拖入海里而把人吃掉。报上也曾报道:1878年10月26日有两渔夫带一12岁孩子去捕鱼,在海上遇上大王乌贼,渔船正想赶快避开,没想到乌贼的触手已迅速把船抓着,渔夫吓坏了,在这千钧一发时刻,初生牛犊不怕虎的孩子,用斧子迅速把触手砍断,才最终化险为夷,被砍断的触手足足有5.8米长。

章鱼也有大有小,市场上卖的也是常见的属种,体长也只20多厘米。大的巨型章鱼,体重可达1吨,除了抺香鲸,连鲨鱼也不敢轻易惹它。据报道中美洲的牙买加国,曾有一位大贩毒头子——麦克,他过惯花天酒地的生活,为了寻求刺激,听说章鱼很聪明,竟在海底建一个人工岩洞,洞口有坚固的铁栅栏,岩泂内关着一条他才买来的大章鱼,身长1.5米,体重约500千克,触手长4.5米。他每天都要带着氧气面罩下到海底洞口,用长的鱼叉挑着一大块牛肉去逗章鱼,章鱼为了吃肉只好舞动触手来抓肉,但老抓不到,至到麦克累了才把牛肉丢给它吃,章鱼那么大,这一大块牛肉那够啊!所以不到一个月,章鱼就瘦了许多,舞动的触手也越来越有气无力了,麦克非常满意自己的恶作剧,心想章鱼有什么聪明。还不是乖乖地听我摆布!有一天麦克见章鱼漂浮在水上不动了,以为它死了,就走近栅栏边仔细查看,没想到藏在栅栏外的两只触手突然把麦克紧紧抱着,紧接着其它触手也伸出去,有的捆着他的脚,有的去掉他的面罩,……就这样轻而易举地把麦克搞死了,报了它一个多月来所受的凌辱。

图12 生活在侏罗纪中期的两种菊石复原图(Mironenko,A.A.2015)

章鱼很聪明,英国动物学家马丁威尔斯曾称它为“外星生物”,但过去并没科学依据来证实,近年来美国加利福尼亚大学伯克利分校,日本冲绳科学技术大学和美国芝加哥大学合作研究,对章鱼共计27亿个基因代码进行排序后发现;它比人类多了1万个基因,除此,它们还拥有一组脊椎动物所行有的基因,而这些基因对神经系统来灵活地指挥触手的本事,是所有无脊椎动物所无法企及的。另外,它还有较强解决问题的能力。至于前几年西方报道有一喂养的章鱼名叫保罗,有预测足球重大比赛的能力,那是无稽之谈。不过章鱼智力的进化,确早于许多脊椎动物,这些科研成果将发表在2015年英国权威的杂志《自然》周刊上。

头足类都是肉食动物,从寒武纪至今共有1万多种,是个厐大家族,尽管它们在不断进化,尤其在速度和个体增大方面,这与腹足类完全不同,后者只能在壳上做文章。不过头足类远不如腹足类,它们绝大多数在地史中还是消失了。大王乌贼和大章鱼无疑是头足类中新的蛟蛟者,它们游动速度和厐大个体都让其它海生动物望而生畏,但它们也会很快退出历史舞台,这不是地球环境恶化,而是它们逃脱不了人类的捕杀,所以在现今海洋中,虽还有小型乌贼和章鱼类几十种,其中乌贼和大黄鱼,小黄鱼及带鱼还成为我国沿海四大海产之一,但大王乌贼和大章鱼恐已不存在了。