春光探区油气输导体系及对成藏的控制作用

王 勇,杨道庆,郭军参,陈丽丽,张 辉

(中石化河南油田分公司,河南 郑州 450046)

春光探区油气输导体系及对成藏的控制作用

王 勇,杨道庆,郭军参,陈丽丽,张 辉

(中石化河南油田分公司,河南 郑州 450046)

春光探区虽然为源外地区成藏,但是具有垂向上多层系含油、平面油气分布广泛的特征,这与油气输导体系具有密切联系。研究表明,春光探区发育了厚砂层、不整合和断层3类输导体系;3类输导体系相互配置,形成了高效的网毯输导体系。确定了从生烃凹陷到春光探区的长距离油气输导格架和内部3类短距离输导格架,最终建立了春光探区油气输导模式。长短距离输导格架综合配置形成的复式输导体系控制春光探区的油气成藏。

输导体系;不整合;成藏控制;断层;输导模式;油气运移;春光探区

引 言

输导体系作为连接圈闭和油源的“桥梁和枢纽”,在油气成藏中扮演相当重要的角色。关于输导体系的分类,根据运移主输导层类型并结合影响油气运移的主要地质要素和作用,大致可归纳为不整合、厚砂层、断裂3类。油气从源到圈闭的运移路径,并不是某一输导体系独立承担,更多的是由多种类型输导体系共同构成一个复杂的输导体系[1]。

春光探区所在的车排子凸起是典型的源外地区成藏,油气分别来自东部昌吉凹陷和西南部四棵树凹陷的烃源岩。对于春光探区来说,昌吉凹陷二叠系烃源岩供烃距离为65~140 km,四棵树凹陷侏罗系烃源岩供烃距离为40~70 km,而目前在春光探区多个层系已发现多个油藏,所以一定有一套高效的油气输导体系将油气运移至春光探区聚集成藏。

1 区域地质背景

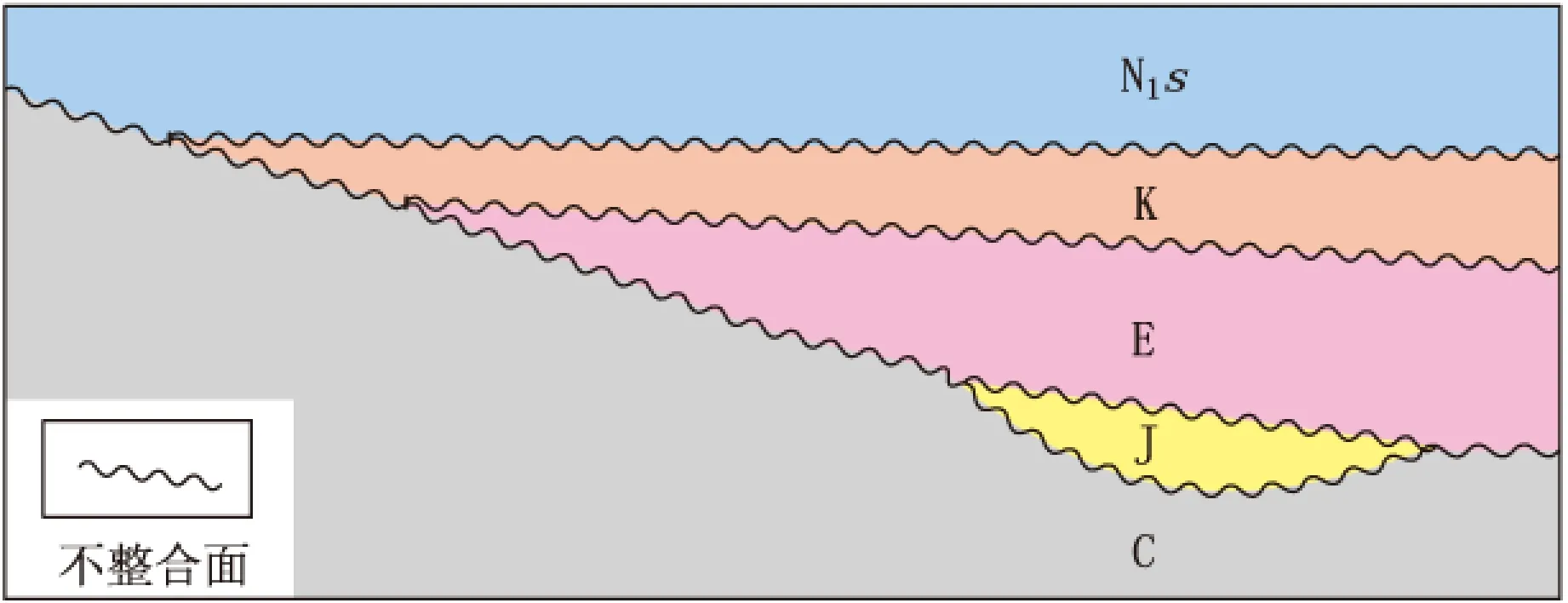

春光探区构造上隶属于准噶尔盆地西部隆起车排子凸起,其西面和北面邻近扎伊尔山,南面为四棵树凹陷,向东以红—车断裂带与昌吉凹陷以及中拐凸起相接。车排子地区经历了强烈隆升、缓慢沉降、快速沉降3次构造运动后,形成了目前的地层展布特征:基底为石炭系,自下而上发育了侏罗系、白垩系、古近系、新近系及第四系,缺失了二叠系、三叠系,各时代地层厚度较薄,向西北尖灭;石炭系以上地层除侏罗系呈沟谷充填分布局限外,其他地层连片分布,并且每个层系地层都与下伏地层呈角度不整合接触(图1)。

图1 春光探区主要地层接触关系

春光探区油气成藏具有多油源、多层系含油、多种油气藏类型和多期成藏的特点[2-3]。目前已在新近系沙湾组、古近系、白垩系和侏罗系发现多个油气藏。春光探区所在的车排子凸起构造较为简单,主要发育岩性地层油气藏;岩性油藏和断层岩性油藏主要发育在新近系沙湾组中;地层类油藏主要发育在古近系、白垩系和侏罗系。

2 油气输导体系特征

2.1 不整合输导体系

不整合输导体系是油气大规模长距离运移的重要通道,尤其是斜坡区及隆起区的不整合叠置大大提高了油气平面汇集的强度[4-8]。研究认为,春光探区具有输导作用的4个不整合为沙湾组底部不整合、古近系底部不整合、白垩系底部不整合和石炭系顶部不整合(图1)。

沙湾组底部不整合起输导作用的区域集中在厚砂层尖灭以后的西北区域。古近系底部不整合输导作用较大,来自南部四棵树凹陷侏罗系烃源岩的油气可以通过该不整合运移到春光探区。在春光探区内白垩系被抬升剥蚀,分布范围较局限,输导能力不强。石炭系岩性虽然为较致密的凝灰岩,但是由于其与各上覆地层的沉积间断时间长,顶部长期遭受剥蚀风化,使得其在大气淡水的淋滤作用下发育风化壳,物性得以明显改善。露头和钻井取心观察,石炭系顶部不整合上下油气显示丰富,并且在各层系与石炭系顶部不整合接触区域都发现了油气藏,所以可以确定石炭系顶部不整合是春光探区侧向油气输导的优势通道。

2.2 厚砂层输导体系

春光探区新近系沙湾组一段发育辫状河沉积,岩性主要为砂砾岩和含砾中粗砂岩,厚度为10~100 m,单层厚度大而集中,中间泥岩隔层薄,分布范围小,埋深浅、成岩差。根据钻井取心分析,该层为一套特高孔高渗性储集层,其向东与车排子地区最重要的油源断裂——红车断裂相交,向南与艾卡断裂相交,可以作为良好的油气输导道。颗粒包裹烃定量荧光分析(QGF)能很好地指示油气,砂体中QGF值大于3.76,证明砂体起到了油气输导作用。沙一段厚砂体QGF值均大于3.76,并且在沙一段各砂组砂体尖灭带均发现岩性油藏,所以沙一段厚砂体起到了油气横向运移输导作用。

石炭系基岩地层形成的下切谷内广泛分布着厚层侏罗系砂砾岩,砂体物性较好,横向上具有连续性,下切谷之上发育一套厚层泥岩,构成了很好的封盖层,并且实钻证明下切谷侏罗系砂体内油气显示丰富,因此它是油气的重要横向输导通道。

2.3 断层输导体系

断层在油气藏的形成与保存中具有双重作用,既可以作为遮挡物阻止油气运移,使之聚集成藏,又可以作为油气运移的通道,使油气散失或引起油气在地下的再分配作用[9-10]。车排子凸起东部的红车断裂和南部的艾卡断裂为二级控带的油源断裂,2个断裂带中的包裹体存在多种性质、多种荧光类型的流体,反映2个断裂带是多期次流体(包括含油气流体)运移的优势通道。春光探区内发育的断层多位为三级—五级的正断层,虽然级别低,但是断层开启期与2次主要的油气运移时期(白垩纪和新近纪)相匹配,对油藏的形成和调整起到的了重要作用。

3 油气输导格架和输导模式

结合昌吉凹陷和四棵树凹陷烃源岩的生烃能力、生烃时期以及大量生油阶段的综合分析,确定春光探区油气运移时期主要有2个时期。来自昌吉凹陷二叠系烃源岩的油气运移主要发生在古近纪之前,此时春光探区主要发育有石炭系基底之上的侏罗系和白垩系地层,油气运移方向为自东南向西北运移。来自昌吉凹陷和四棵树凹陷侏罗系烃源岩的油气运移时期主要发生在新近纪,此时的喜山运动造成古构造的变化,形成了新的断层,这都有利于2个凹陷侏罗系油气的运移,同时也会造成古油藏的破坏和再次运移。通过综合研究,建立了春光探区油气输导格架,并将输导格架分为2部分,首先是油源区到春光探区的长距离输导格架,然后是春光探区内部短距离输导格架。

3.1 从生烃凹陷到春光探区的长距离输导格架

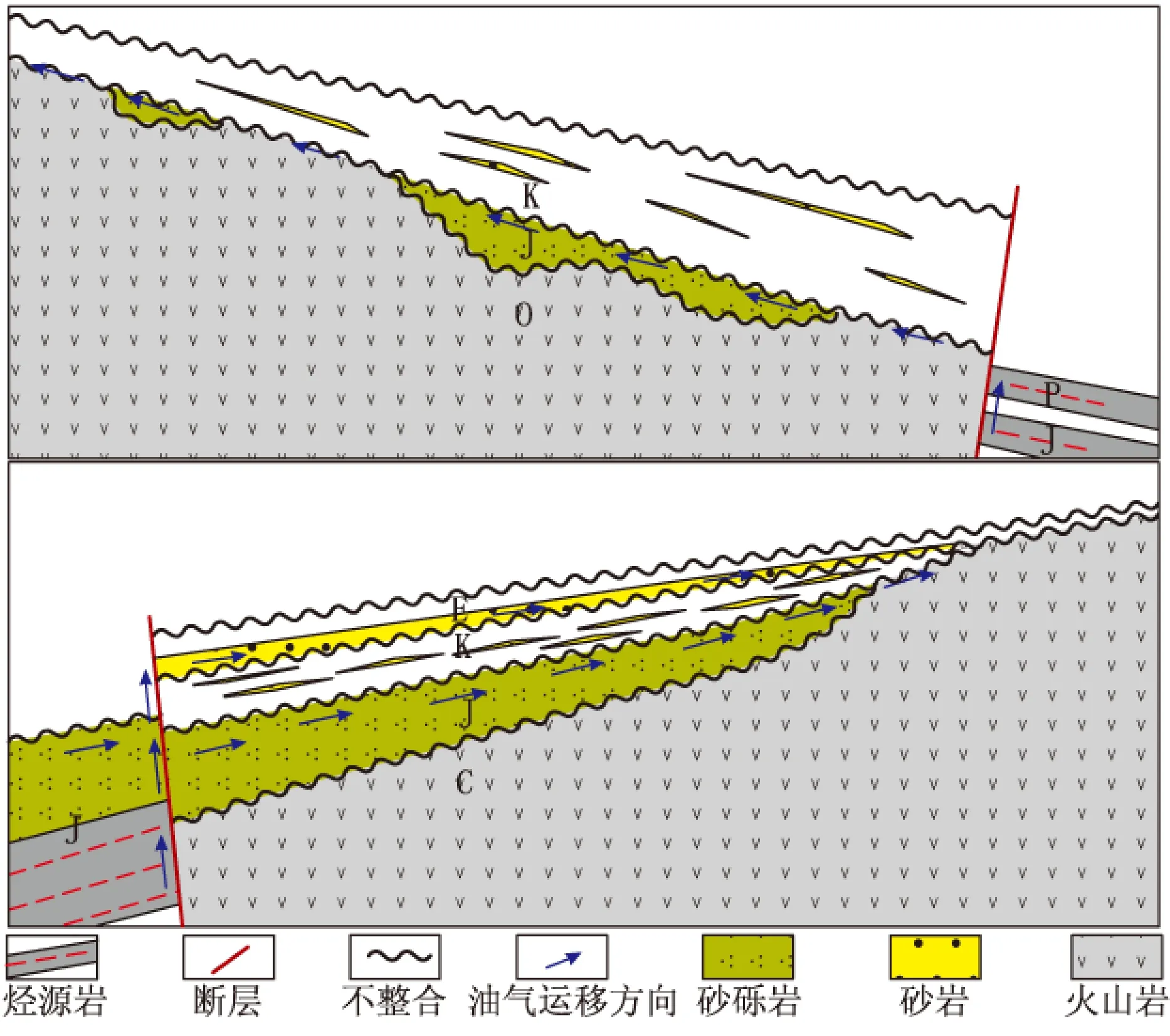

来自昌吉凹陷二叠系、侏罗系烃源岩的油气通过红车断裂带纵向运移至车排子凸起,再通过石炭系顶不整合及侏罗系沟谷砂体长距离运移至春光探区。来自四棵树凹陷侏罗系烃源岩的油气也主要通过石炭系顶不整合与侏罗系沟谷砂体配置运移,部分油气通过艾卡断裂带纵向运移至古近系,再通过古近系底不整合运移至春光探区(图2)。

3.2 春光探区内部短距离输导格架

短距离输导格架可以划分为3种类型:由不整合和砂体配置运移的输导体系、由断层和砂体配置运移的输导体系和由砂体运移的输导体系(图3)。侏罗系为砂体运移的输导体系;白垩系底部和顶部为不整合和砂体配置运移的输导体系,中部为断层和砂体配置运移的输导体系;古近系主要为不整合和砂体配置运移的输导体系;新近系沙湾组在春光探区西北部以不整合和砂体配置运移的输导体系为主,其他区域为断层和砂体配置运移的输导体系。

图2 春光探区油气长距离输导格架模式

3.3 春光探区油气输导模式

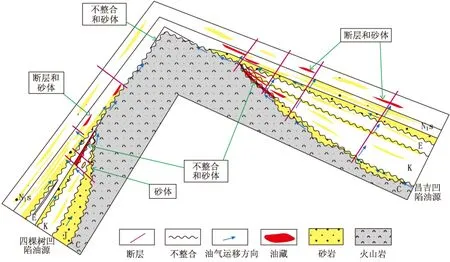

不整合、断裂、沙湾组一段和侏罗系沟谷厚砂体经过有效配置和组合,形成春光探区“网毯式”输导体系[11-12],共同支持远距离油气高效输导和快速成藏。总的来说,春光探区输导体系相对复杂,属于侧向复式输导体系。综合以上研究建立了春光探区3种油气输导模式:基于侏罗系烃源岩的沙湾组、古近系板砂横向复式输导体系,主要控制了新近系沙湾组和古近系的岩性油藏分布;基于二叠系和侏罗系烃源岩的白垩系—古近系—沙湾组底部的纵向复式输导体系,主要控制了白垩系和古近系的地层油藏分布。基于侏罗系烃源岩的石炭系不整合横向复式输导体系主要控制了沙湾组一段沟谷油藏和部分古近系岩性油藏分布。

4 复式输导体系对油气成藏的控制作用

油气通过长距离输导格架从生烃凹陷运移至春光探区,在春光探区内部的运移主要通过3个短距离输导格架完成。长短距离输导格架综合配置形成的复式输导体系控制着春光探区的油气成藏。厚砂层输导体系前文已经详细阐述,其控制着沙湾组、古近系岩性油藏和侏罗系地层岩性油藏的形成。油气沿沙湾组一段厚砂层运移至砂体尖灭带附近聚集成藏,所以沙湾组各砂组尖灭带是有利勘探区带,目前已在沙湾组各砂组尖灭带发现多个岩性和断层岩性油藏,都平行于砂体尖灭线成排分布。侏罗系地层岩性油藏是油气沿侏罗系厚砂层运移,在侏罗系沟谷地层尖灭带聚集成藏。

图3 春光探区短距离输导格架模式

不整合-砂体输导体系控制着白垩系和古近系地层类油藏的形成。春光探区白垩系和古近系为辫状河三角洲沉积,砂体不连片发育,油气主要通过不整合和砂体配置进行横向运移,在白垩系和古近系各砂组的地层超覆或剥蚀带聚集成藏,形成地层不整合油藏,并且显示出沿地层尖灭线成排成带的分布规律。

断层-砂体输导体系是那些远离横向优势输导通道(厚砂层、不整合)的岩性地层圈闭成藏的主控因素。例如沙湾组二段和白垩系中部都发育滩坝砂体形成的岩性圈闭,是有利勘探区带。勘探结果表明,凡是有断层纵向沟通横向优势输导通道的岩性圈闭均能成藏。油气通过断层-砂体短距离输导格架从沙湾组一段厚砂层和白垩系底部不整合横向优势输导通道纵向运移至上部的岩性圈闭聚集成藏(图4)。

图4 春光探区断层控制油藏分布模式

复式输导体系也使春光探区形成了多层系含油的立体成藏模式。以春10井区为例,白垩纪末期油气通过石炭系顶部不整合运移至春10井区白垩系地层超覆带,形成白垩系地层油藏。在新近纪初期,该油藏被喜山期形成的众多三级断层破坏,油藏的轻质组分被断层运移至古近系和新近系,并通过厚砂层横向运移在砂体尖灭带聚集成藏,残余组分遭受降解形成了白垩系次生稠油油藏。最终形成了春10井区白垩系、古近系、沙湾组立体成藏的格局。

5 结 论

(1) 油气主要通过石炭系顶不整合和侏罗系沟谷砂体配置形成的长距离输导格架运移至春光探区,在内部的运移主要通过不整合和砂体配置、断层和砂体配置和砂体3个短距离输导格架完成。

(2) 长短距离输导格架综合配置形成了春光探区3种油气输导模式:基于侏罗系烃源岩的沙湾组、古近系板砂横向复式输导体系,基于二叠、侏罗系烃源岩的白垩系—古近系—沙湾组底部的纵向复式输导体系,基于侏罗系烃源岩的石炭系不整合横向复式输导体系。

(3) 春光探区复式输导体系控制着油气成藏:厚砂层输导体系控制着沙湾组岩性油藏的分布格局;不整合-砂体输导体系控制着白垩系、古近系地层油藏的分布格局;断层-砂体输导体系是远离横向优势输导通道的岩性地层圈闭成藏的主控因素。复式输导体系也使春光探区形成了多层系含油的立体成藏模式。

[1] 沈朴,张善文,林会喜,等.油气输导体系研究综述[J].油气地质与采收率,2010,17(4):4-8.

[2] 沈扬,李茂榕.准噶尔盆地车排子凸起稀、稠油反序分布成因探讨[J].石油与天然气地质,2008,29(1):66-71.

[3] 张枝焕,李伟,孟闲龙,等.准噶尔盆地车排子隆起西南部原油地球化学特征及油源分析 [J].现代地质,2007,21(1):133-140.

[4] 瞿建华,张顺存,李辉,等.玛北地区三叠系百口泉组油藏成藏控制因素[J].特种油气藏,2013,20(5):52-56.

[5] 唐振国,陈均亮,杨秀彬,等.海拉尔盆地不整合面的识别及其作用[J].大庆石油地质与开发,2013,32(6):6-10.

[6] 孙红蕾.东营凹陷南斜坡孔店组油气成藏控制因素[J].油气地质与采收率,2008,15(6):43-45.

[7] 高长海,查明,等.不整合运移通道类型及输导油气特征 [J].地质学报,2008,82(8):1113-1119.

[8] 刘敬,陈昌,李子敬.源边型潜山油气成藏及主控因素研究[J].特种油气藏,2013,20(6):44-47.

[9] 刘景东,蒋有录,马国梁.断面优势运移通道的有效性及其对油气的控制作用[J].大庆石油地质与开发,2013,18(3):47-50.

[10] 孙永河,韩钰萍,冯志鹏,等.海拉尔盆地贝尔凹陷断裂系统及其对油气运聚的控制作用[J].地质论评,2011,57(1):89-99.

[11] 张善文,王永诗,彭传圣,等.网毯式油气成藏体系在勘探中的应用[J].石油学报,2008,29(6):791-795.

[12] 姜素华,李涛,姜雨,等.东营凹陷网毯式油气成藏体系油气运聚探讨[J].中国石油大学学报,2007,31(5):12-17.

编辑 张 雁

20141024;改回日期:20150203

中国石油化工股份有限公司重大科技攻关项目“春光区块油气成藏特征及目标评价”(P12020)

王勇(1980-),男,高级工程师,2002年毕业于江汉石油学院勘察技术与工程专业,2008年毕业于中国石油大学(北京)矿物学、岩石学、矿床学专业,获博士学位,现从事石油地质勘探工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.02.006

TE122.2

A

1006-6535(2015)02-0027-04