从地名的变迁看藏东茶马古道“东大路”的族群互动

陈玉堂

(西南民族大学西南民族研究院 四川成都 610041)

从地名的变迁看藏东茶马古道“东大路”的族群互动

陈玉堂

(西南民族大学西南民族研究院 四川成都 610041)

藏东茶马古道“东大路”的青片河和白草河流域流传有大量关于大禹的神话传说,流域内住民对大禹的崇拜也体现在地名上。文章采用历史人类学长时段研究的方法,探讨藏东茶马古道“东大路”的青片河和白草河流域内有关大禹地名的变迁,及地名背后所蕴含的族群关系,国家与地方力量在流域内的互动。

藏东茶马古道东大路;地名变迁;族群互动

藏东茶马古道,以四川阿坝松潘(今四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县)为中心,向东南西北延伸的古代商道。[1]唐宋至明清时期,石泉县(今北川羌族自治县)生产的大量边茶则由藏东茶马古道的“东大路”、“小东路”输往茂县、松潘。“东大路”在四川盆地西北部的绵阳市北川羌族自治县境内,是历史上四川盆地通往西北的重要茶马、丝绸之路。在“东大路”的白草河与青片河流域流传着“禹生石纽”的神话传说,体现出这一地带住民对其民族祖先大禹的崇拜。这些神话传说与故事现代人听上去有些荒诞,然而,正如列维·斯特劳斯所言,“神话和仪式远非人们常常说的那样是人类背离现实的‘虚构机能’的产物。它们的主要价值就在于把那些曾经(无疑目前仍然如此)恰恰适用于某一类型的发现的残留下来的观察与反省的方式,一直保存至今日。”[2]这在藏东茶马古道“东大路”地域大量有关大禹的地名中可见一斑。采用历史人类学长时段研究的方法,本文对白草河与青片河流域有关大禹地名的变迁作一探讨,尝试梳理地名背后所蕴含的族群关系,以及地方命名背后的国家与地方之间的互动关系。

一、石泉堡

在藏东茶马古道“东大路”的青片河和白草河交汇处,在群山万壑之中,有一片地势较为开阔的土地,自唐贞观八年(公元634年)起,就开始在此置县,名为石泉县。如今,当地老百姓中仍然流传着大禹出生时出现天象奇迹的传说:“天生石纽,地生甘泉。”这句乡语的真实性无从考证,但确是当地自然景观的生动叙述。在两河交汇处的南边山地上有两块巨石,石尖纽结为一,在这块石头的南面阳刻有“石纽”隶书二字,此地至今仍为“石纽”村。在湔江左岸的岩石上,有摩崖石刻“甘泉”二字。当地学者认为,据《旧志》记:唐贞观八年置石泉县时,取“石纽”之石,“甘泉”之泉以为名[3]。根据西汉杨雄的《蜀王本纪》载:“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽,其地名痢儿坪。”那么,从当地学者对县名的解读上可以得知,石泉县的名字取自记忆治水英雄大禹的痕迹无疑是明显的。如今,以石泉作为地理区划地名的只有“石泉堡”了。四川省省道302通过“石泉堡隧道”,隧道口上边的“石泉”二字可能是今日人们还能想起历史上此地的兵戎相见悲壮岁月的唯一线索吧,它又为本地留下什么样的历史记忆呢?

石泉堡位于青片河流域下游,西可翻越土地岭到茂县,南可穿越北川峡谷入成都平原。唐朝开始,行走石泉堡一线的道路被视为战略要地。自秦始皇兼并巴、蜀以后,沿青片河、白草河和湔江流域修建了大量的军事设施。特别是明代增设的关、堡、墩、台更是星罗棋布。据《石泉县志》记载:关大于堡,堡大于墩。每关、堡各有城,城各有楼,城内有署有厢,有堂有寨,有营房,有防守官兵,有招募乡勇[4]。石泉堡城周五十五丈,嘉靖十一年(公元1533年),驻兵190人[5]。清《读史方舆纪要》卷七十三,四川八,载:成化以后,坝底堡为戍守要地,其地东抵通宁堡,西连白草番,南距石泉,北通青片。由坝底而南十五里,即石板关,东十五里有石泉堡,又东五里为白印堡,俱坝底将领分兵屯戍。石泉堡作为记忆大禹名的地名见证了新中国成立之前在中央集权统治下当地住民的生存争斗。在武力争斗为主的族群活动中,羌族、藏族、汉族必然会有多方面的交流和互动,如今石泉堡山上的老百姓还能回忆起他们从祖辈口中获得的官兵百姓活动的只言片语。

“很多年前,我的祖辈们在石泉堡守关。经常遭到山上下来的番民的骚扰,生活很不稳定。后来他们有的人干脆上山入了赘,当了上门女婿。朝廷也没办法,就这样在此繁衍了下来。”这可能是北川版的“蛮娘汉老子”的典型记忆了。

人们保存着对自己生活的各个时期的记忆,这些记忆不停地再现;通过它们,就像通过一种连续的关系,人们的认同感得以终生长存。但正是因为这些记忆是一种重复,正是因为在生活的不同时期,这些记忆依次不断地卷入到非常不同的观念系统当中,所以,记忆已经失去了曾经拥有的形式和外表。它们是不是年代古老,并不能通过它们的形式和外表来判定,而只能通过它们仍旧显示出已被磨蚀的古老特征的痕迹这么一个事实来判定。[6]随着汉羌民族的逐渐融合、汉番边界的逐渐稳定,官与民的对抗逐渐减少,石泉堡等军事设施也逐渐失去存在的意义。绝大部分关、堡被人为拆除,或自然荒废。石泉堡作为大禹记忆的地方记忆存在,其中历代中央王朝与地方的统治、管辖、征服、认同等政治军事功能正逐渐被目前的历史文化旅游景点打造所改变,石泉堡所在的石泉县城驻地治城的名字更为鲜明地展示出流域内族群互动的历史。

二、治城

自唐贞观八年(公元634年)设石泉县至中华人民共和国成立后的1952年,历时1318年,青片河和白草河两相交汇处一直为石泉县(后来的北川县)县治所在地,故名治城。在语言学中,有一种地名学,因为从地名上,往往可以判断出某个地方,如某座山或某条河流的名称是来源于某个少数民族的族名,或部落名,或氏族名,或家族名,这对研究民族或部落或氏族的发源地,以及他们迁徙的路线和地理分布等问题很有帮助[7]。治城,顾名思义,为治理四夷、巩固边防之意。治城位于西到茂汶、北上松潘的交通要道上,其独特地理位置决定了其重要的战略咽喉地位,同时也是历代青片河和白草河流域各个族群互动的重镇。

首先是吐蕃族群进驻治城。唐龙朔三年(公元663年),芒松芒赞攻破白兰、党项诸羌,率众进入松潘、茂县、北川的大部分地区。吐蕃军队将被征服地区的羌人大量征调为军。其次是唐贞元十九年(公元802年),西川节度使韦皋率兵三万分出九道攻破吐蕃,收复鸡栖城(即治城,有三路:一通茂州,二通龙安,三通绵州,皆吐蕃险要之地)。唐王朝收复治城后,便给予地区的首领或头人封号,对中央王朝来讲,也即所谓头人或首领的“归附”。另外,吐蕃统治者令占领北川一带的吐蕃达布部落军队屯居下来,不得返回故地。于是他们不得不选择一个合适的地点居住下来。这样,这群吐蕃人便与当地人共同生活在一起。比如龙藏这个地名(今桃龙,其南邻治城),就为一藏语词汇,为“山沟里的寨子或人家”之意。《石泉县志》称:“石泉地逼诸夷,金汤之固尤所宜求,自鸡栖老翁城肇于唐,历代以来各有筑凿。此不仅一方之保障,实全蜀之咽喉矣。”[8]围绕治城为中心的族群活动几乎都是以军事战争为主线进行的,这在随后的宋元明清直至民国时期基本上还是如此。

同时,自唐伊始,治城还是川西坝子盐、茶、丝绸运往西北地区重要交通运输线上的重要驿站。安县、绵阳、绵竹一带的茶叶、粮食、食盐等物质到治城经白草、青片二道运入松茂地区甚至青海、甘肃一带和藏区。商人和军队粮草补给流动,必然带动流域内不同族群的交流和融合。清嘉靖二十二年(公元1817年),外地商贾进入北川地区的人不断增多,仅在治城县城内就有江西、广东、陕西、湖广等商贾修建的会馆多处[9]。商贾们在治城的经商活动促进了当地经济的发展,同时给当地的族群活动注入了新的元素。

上述治城的方方面面基本上为编撰北川地方志的本土知识分子所记录,他们代表的文化乃是正统的学术的文化,老百姓对治城的记忆如何呢?正如芮德菲尔德所言,“在某一种文明里面,总会存在着两个传统:其一是一个由为数很少的一些善于思考的人们创造出的一种大传统;其二是一个由为数很大的、但基本上是不会思考的人们创造出的一种小传统。大传统是在学堂或庙堂之内培育出来的,而小传统则是自发地萌发出来的,然后她就在她诞生的那些乡村社区的无知的群众的生活里摸爬滚打挣扎着持续下去。至于小小老百姓们搞出来的传统,那都是被人们视为:‘也就是那么回事罢了!’”[10]在今天的禹里,老治城人仍然非常熟悉这首民谣,

“好个北川县,猪屎乱翻天。大堂打板子,全城听得见。”治城在老百姓看来是个是非之地,同时又是兵家必争的弹丸之地,见证了白草河与青片河流域百姓走过的历史岁月。1952年8月,北川县的县城从治城迁往曲山,治城成为北川县的一个乡府驻地。

三、禹里

1992年10月,撤区并乡后,青石、禹里、治城三乡合一。治城又以其为大禹故里更名为“禹里”。这样,治城从“治理四夷”之地更名为“神禹故里”的大禹官方出生地。1992年,前国家主席杨尚昆为此题写了“大禹故里”四个大字。清乾隆时姜炳璋任石泉知县时在治城南三里、夏王宫之右修建“神禹故里坊”,并亲题坊联,左云“石纽之村笃生圣人皇皇史册古迹常新”,右云“刳儿之坪产石如血青莲好古大书禹穴”。姜炳璋主持编修的《石泉县志》第四卷《杂志·古迹》中,作者用了近2000字的篇幅记述和论证县境与大禹有关的遗迹“石纽”、“禹穴”、“刳儿坪”、“血石”、李白“禹穴”题刻、“采药亭”等进行了详细记述,为认定禹生北川提供了重要的历史依据,同时,也为治城更名禹里提供了历史典籍依据。

在全世界,新的文化形式和社会事业都在本土环境中得到持续的发展,而变化的过程以一种无法预见和通常使人大吃一惊的方式发生着。也就是说,总是会有世界观、生活方式、权力关系和生活计划的变化[11]。从20世纪80年代开始,当地对大禹的研究逐渐得到官方的重视,学者和专家不断参与到大禹出生地的研究中,推动了治城更名为禹里的实现。1989年3月23日,大禹故里风景名胜区被绵阳市人民政府批准为市级风景名胜区。官方的目的是想通过“神禹故里”的历史文化背景,打造人文旅游景点,促进当地经济的发展。在官方的推动下,位于禹穴沟的禹王庙重新得到修缮。每年农历六月六日,传说中的大禹生日这一天,北川人民都要举行盛大的祭祀活动。当然,由于是市级风景区,

进入景区祭拜的都要买门票。且祭拜者多为青片河与白草河流域的当地住民。大家在农历六月六日这天进行各种各样的交流活动。除祭拜大禹外,山上山下、沟里沟外、官员庶民、远客近邻、商贾学徒在这一天聚集在一起,展演新时期各族群生活的互动场景图。1992年一场大洪水将禹里政府打造的大禹故里禹穴沟景区冲毁,禹里又恢复了往日的宁静。

治城更名为禹里后呈现出来的各种文化意义值得探讨。文化的概念有时是很抽象的,但有时也可以很低层次地落实到日常生活之中,其实高层次的抽象概念经常也是从许多具体的事实所抽离形成的。从民间文化的立场来探讨“文化中国”的意义必然要从通俗的生活中去观察,所用的材料也许是一些“不登大雅之堂”的庶民生活素材,但是却不不妨碍这些素材仍可抽离综合而形成较高层次的理论架构。[12]禹里对于当地政府来说必然意味着政治资源,通过打造大禹故里风景名胜区既可以发展经济,又可以获得政绩,还可以弘扬民族文化和大禹精神。对当地老百姓来说,他们从小生活成长的地方是“治城”,凸显的是“治城”住民的地域优势。相反,“禹里”这一地名更多的是官方的话语。

“老北川的禹王庙在治城的禹穴沟口。解放前就有一个一丈多高的禹王雕像。解放后在雕像前装了墙壁。前面成了禹里乡的办公室。1967年被一个李乡长把禹王雕像挖了。后来,禹里乡合并到治城乡。又把千年老北川县城所在地的治城乡改名成禹里乡。”这是一位住在禹里街上的刘大爷对“禹里”的记忆。他还认为,“禹里是官方地名,外地人会用,当地人都叫治城。没人喊禹里,老百姓的心目中只有治城。”当地人喜欢“治城”胜于“禹里”,更多的则是当地住民作为历史上“治理番夷”和“商品集散地”的区位优势的遗痕。“禹里”是西到茂汶、北上松潘的交通要道,是关内三个区商品的集散地。当地人在历史上形成的经济、地位优势在族群交往中是比较明显的。然而,汶川“5·12”特大地震,作为大禹故里的“禹里”不仅未能幸免于地震,还遭受到堰塞湖回水的洪涝之灾。北川新县城异地重建,大禹故里的行政疆界再度发生变化,“禹里”人的“治城”优越感不在,“禹里”之名在北川新县城永昌找到了新的价值。

四、禹王桥

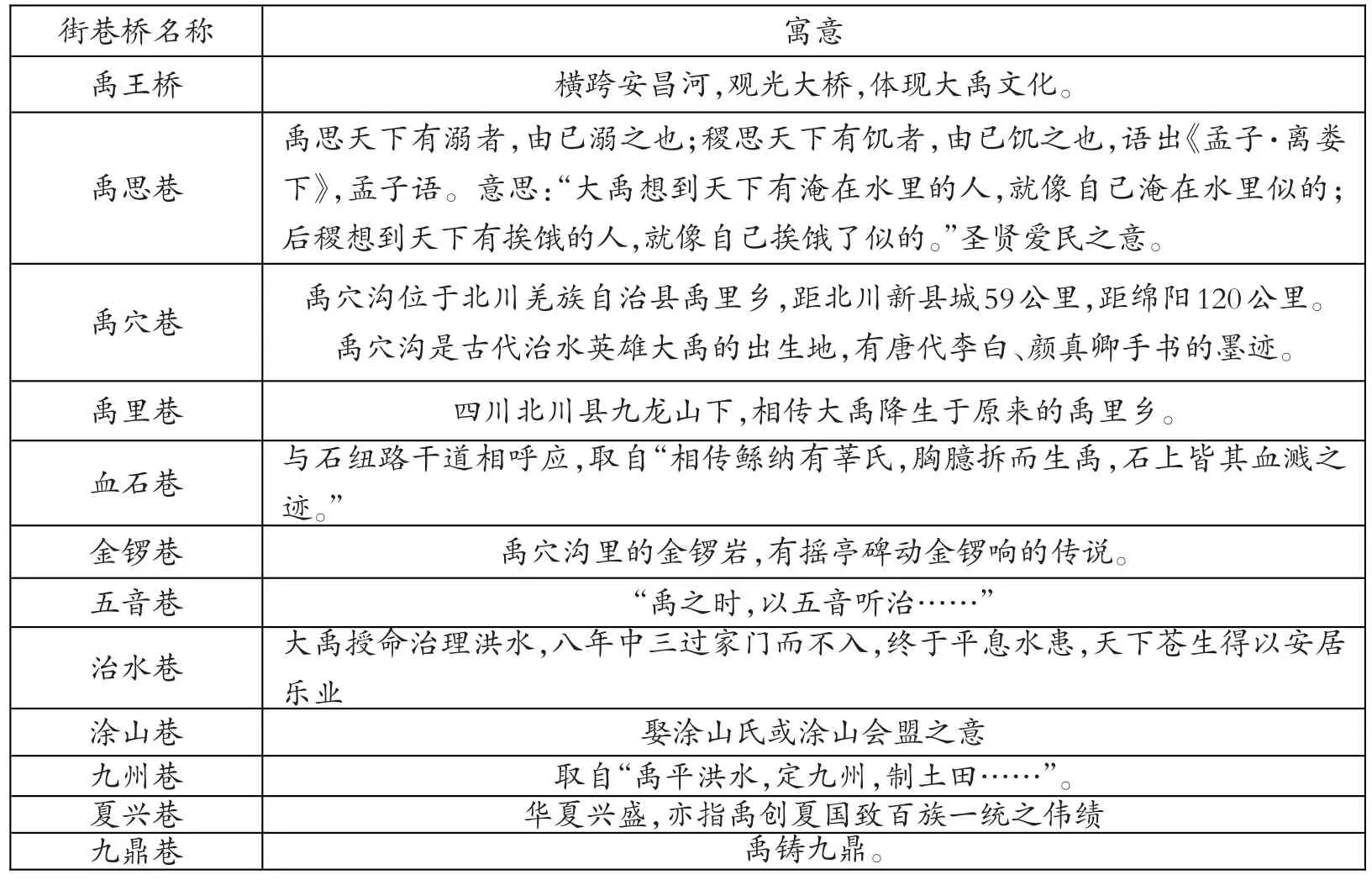

北川新县城永昌是汶川“5·12”特大地震后唯一异地重建的县城。作为一座全新的城市,其街道、支路、巷道的命名必然会有许多历史地理人文因素的考虑。在新县城命名过程中,崭新的和综合性的词语被创造出来,而且根本性的范畴也在改变着自身的价值。[13]这也体现在藏东茶马古道“东大路”的青片河和白草河区域内对大禹的崇拜上。根据北川羌族自治县人民政府办公室“关于印发《北川羌族自治县新县城(永昌镇)街道、支路、巷道命名方案》的通知”(北府办发〔2010〕93号),跟大禹有关的地名见表1。

永昌镇街巷桥梁的命名完全可以说是“禹里”境内有关大禹名称的迁移,但其所蕴含的意义与当地人的观念范畴却已完全不一样,体现出新的族群互动和国家与地方的关系。禹王街即是新北川标志性建筑之一的“巴拿恰”商业步行街,经历了短暂的繁荣期后,今日的禹王街商家和当地政府正为提升人气而努力。禹王街上的族群更为多样,除来自青片河与白草河流域的住民,更多的则是绵阳、成都等大城市来此寻求旅游商机的商贾。这点与历史上到治城经商的人群有几分相似。北川新县城的多数住民为原安县黄土镇与安昌镇的居民,他们对于大禹的情感与认同与老北川的居民也不一致。只有在当很大一群人能够将自己想像成在过一种和另外一大群人的生活相互平行的生活的时候——他们就算彼此从未谋面,但却当然是沿着一个相同的轨迹前进的,只有在这个时候,这种新的、共时性的崭新事物才有可能在历史上出现。[14]“禹里”人至少可以从地名上在新北川县城比较容易找到家乡的熟悉感,而要真正地融入到新地方的生活,达到“治城”人的那种情感,则是需要时间的。

结语

藏东茶马古道“东大路”的青片河和白草河流域族群复杂多样。治城既见证了境内各族群的互动,也记载了国家与地方力量在此流域内的展演。治城更名为禹里,更是官方力量以大禹神话传说、遗迹、典籍、方志,试图发展境内族群经济的又一文化实践。相比禹里,当地人更愿意认同治城。北川新县城异地重建,为大禹故里找到了新的价值。巴拿恰商业步行街的各个小巷被冠以与大禹文化和大禹遗迹有关的名称,此地的商业活动不再是靠“大禹文化”之名就可以致胜了,此地的族群互动更多地展现出现代化与全球化气息。全球化使在场和缺场纠缠在一起,让远距离的社会事件和社会关系与地方性场景交织在一起。我们应该依据时空分延和地方性环境以及地方性活动的漫长的变迁之间不断发展的关系,来把握现代化的全球性蔓延。[15]大禹精神和“东大路”的青片河和白草河流域族群文化仍是境内族群互动和地方关系探讨的重要要素,只是,探讨的视野应该是现代的和全球的。

表1 与大禹有关的地名

[1]郎建兰.藏区的茶马古道概述[J].甘肃民族研究,2001(3): 77.

[2]列维·斯特劳斯.野性的思维[M].李幼蒸,译.北京:商务印书馆,1997:22.

[3]政协北川县资料委员会.北川县文史资料选辑(第六辑) [G].1990:258.

[4][5]政协北川县资料委员会.北川县文史资料选辑(第三辑)[G].1986:68,71.

[6]莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,等,译.上海:上海人民出版社,2002:82-83.

[7]杨堃.民族学概论[M].北京:中国社会科学出版社,1984: 17.

[8][]9]王清贵.北川羌族史略[G].北川县政协文史资料委员会,1991:40-42,71.

[10]罗伯特·芮德菲尔德.农民社会与文化[M].北京:中国社会科学出版社,2013:95.

[11]托马斯·许兰德·埃里克森.小地方,大论题——社会文化人类学导论[M].董嶶,译.北京:商务印书馆,2008:410.

[12]李亦园.人类的视野[M].上海:上海文艺出版社,1996:14.

[13]马歇尔·萨林斯.历史之岛[M].蓝达居,等,译.上海:上海人民出版社,2003:121.

[14]本尼迪克特·安德森.想象的共同体[M].吴叡人,译.上海:上海人民出版社,2005:178.

[15]安东尼·吉登斯.现代性与自我认同[M].赵旭东,等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998:23.

[][]

A Research of the Interaction of the Ethnic Groups on the"East Road" of the Ancient Tea-Horse Road in East Tibet from the Perspective of Place Name Changes

Chen Yu-tang

(Institute of Ethnic Groups of Southwest China,Southwest University for Nationalities,Chengdu,Sichuan 610041)

The myth of Dayu circulates among the people living along the"East Road"of the Ancient Tea-Horse Road in eastern Tibet,and the inhabitants’worship of Dayu reflects in the place names there.By applying the long-term research method of historical anthropology,this article discusses the name changes of the places located along the"East Road"of the Ancient Tea-Horse Road,the relations between ethnic groups reflected in the place names,and the interaction between national and local powers.

the"East Road"of Ancient Tea and Horse Road in eastern Tibet:the Changes of place names;the in⁃teraction of ethnic groups

10.16249/j.cnki.1005-5738.2015.03.017

C955

A

1005-5738(2015)03-115-005

[责任编辑:蔡秀清]

2015-07-15

2013年度四川省社会科学规划项目“羌族地区灾后提升发展时期新型城镇化研究”(项目号:SC13E067),2015年度西南民族大学研究生学位点建设项目(项目号:2015xwd-B0304)阶段性成果。

陈玉堂,男,羌族,四川北川人,西南民族大学西南民族研究院博士研究生,西南民族大学外国语学院讲师,主要研究方向为民族学。