多版教材中“摩擦力”内容的比较研究

曹嫚冬

(江苏省南京市第二十七初级中学,江苏 南京 210022)

多版教材中“摩擦力”内容的比较研究

曹嫚冬

(江苏省南京市第二十七初级中学,江苏南京210022)

摘要:教材是教师教学的重要资源,也是学生学习的重要依据,教材的编写很大程度上决定了教师的教和学生的学.笔者对苏科版、人教版、教科版、沪粤版、沪科版等初中物理教材进行了比较研究,选取了“摩擦力”这节内容进行重点分析.

关键词:初中物理教材;摩擦力;比较

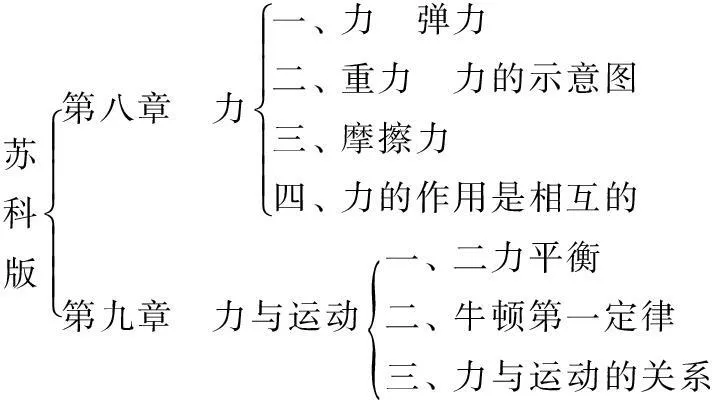

1章节编排的比较

纵观这几版教材的章节编排,苏科版与教科版、沪粤版、沪科版的编排方式都很统一,均把“摩擦力”的内容放在学习了“力、弹力、重力”之后,即对力的概念有一定认识后分别学习三种基本力.而人教版编排的方式是在“力”这一章避开摩擦力不谈,待学完“牛顿第一定律”和“二力平衡”后才开始编排摩擦力的内容.

如图1所示,苏科版、人教版不同的编排方式各有利弊也各有千秋.苏科版重视知识的系统性,力、力与运动的内容分别集中安排在一章中.而人教版重视学生思维的发展:在学习“重力”后,避开摩擦力不谈,待学生学习了“二力平衡”、会测量木块所受滑动摩擦力的大小后,再开始“摩擦力”的学习.笔者认为人教版的处理也存在一定的弊端.如在“阻力对物体运动的影响”实验中,学生由生活经验知道小车滑下会受到阻力,以后在学习摩擦力时,会把摩擦力完全等效为阻力.而且水平面由棉布改成木板就是告诉了学生影响滑动摩擦力的因素,以后来再进行摩擦力的探究时,学生是否还有兴趣完成猜想与探究就不得而知了.而且人教版摩擦力的引入是用手掌压在桌面上滑动感受阻碍作用,学生早就对“阻力”有了感知,这样引入缺少了新鲜感.

图1

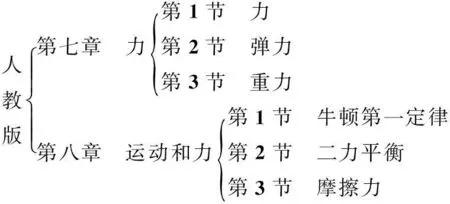

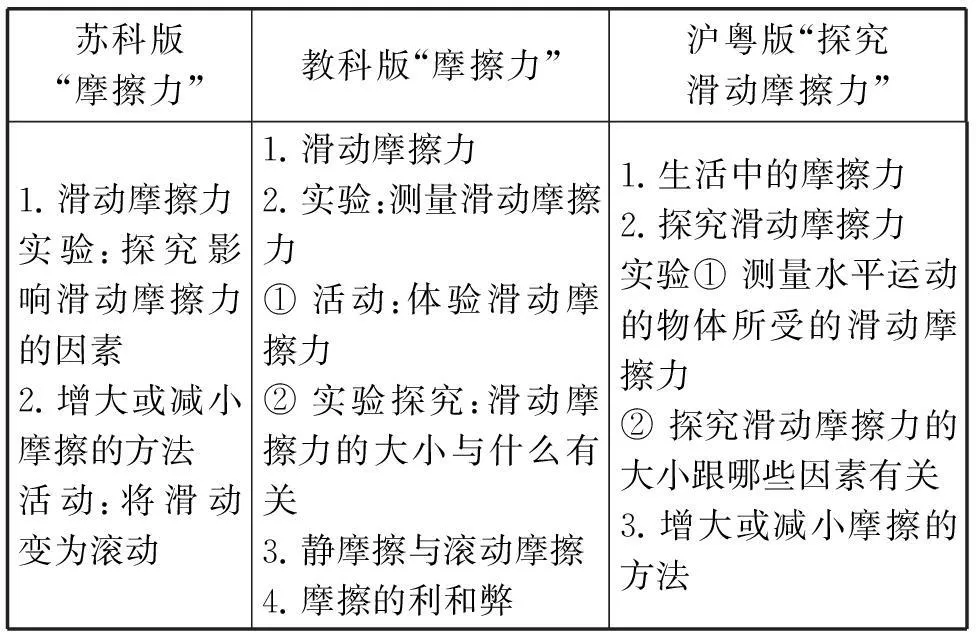

2内容呈现的比较

表1展示了苏科版和教科版、沪粤版中“摩擦力”知识点的呈现情况,人教版、沪科版与苏科版基本类似.

表1

从整体结构看,苏科版包括实验和改变摩擦的方法两大方面,而教科版在此基础上增加了摩擦力的分类.苏科版用活动“拉动垫铅笔的厚书”感受滚动摩擦,沪粤版“信息浏览”介绍了滚动摩擦.探究滑动摩擦力影响因素的实验是这一节的重点及难点,对这部分内容的安排:教科版、沪粤版均设置2个实验,感受滑动摩擦力或测滑动摩擦力的大小和探究滑动摩擦力的影响因素.苏科版只有“探究滑动摩擦力的影响因素”1个实验,但实验设计时提出问题:如何测量滑动摩擦力的大小?在教学中,测滑动摩擦力的大小肯定是需要进行的,这是探究影响滑动摩擦力因素的基础.

从具体知识呈现上看,各版本教材也存在一定的差异:

(1) 引入

好的开头是成功的一半,在课堂的前几分钟调动学生的积极性对一整节课的学习都有重要的意义.苏科版与教科版、沪粤版、沪科版都是通过几个生活中的实例(行驶的汽车刹车后为什么很快能停下来等)引出摩擦力;而人教版是通过“手压在桌面上滑动,能否感受到阻碍作用”进行引入.

笔者认为物理的学习需要“亲历亲为”,一件事说十遍不如学生自己动手做一遍更有印象,人教版让学生感受手受到的阻碍作用比纯粹的介绍更有印象.而且学生由于此时没有学过“压力”的概念,后面经常会把影响滑动摩擦力的“压力大小”与“重力”混淆,用此实验引入可以让学生感受压力与重力的区别——手的压力可以变化,而重力无法变化.有的教材开篇提出“为什么要在琴弓的弓毛上涂松香”这样的问题,大部分学生并没有这方面的知识,笔者认为以此作为引入并不十分合适.

(2) 实验过程

① 影响因素的猜想

在实验的猜想环节,苏科版与人教版、教科版、沪粤版均有不同,但总体来说都是通过生活中的实例(如推大、小木箱,在粗糙、光滑地面上滑行等)给出压力大小和接触面粗糙程度这两种猜想.而沪科版直接给出与接触面有关的5种猜想,分别是接触面之间的压力、粗糙程度、接触面大小、物体运动方向、物体运动速度.这些猜想学生未必能自己想出来,笔者认为由生活经验引出猜想比较符合学生认知特点.

② 实验器材的选择:

关于改变接触面的粗糙程度,苏科版与沪粤版选择的是毛巾、棉布、木板表面,其他版本是则用光滑、粗糙木板.笔者根据实验现象发现:木块在木板上滑行受到的摩擦力约为0.55N,棉布上约为0.75N,毛巾上约为0.95N.根据接触面的粗糙程度不同,学生能得出滑动摩擦与粗糙程度的关系.

③ 实验步骤的呈现:

苏科版和沪粤版的实验步骤完全省略,只给出了实验器材,由学生自己设计实验,得出结论.而人教版、教科版、沪科版把实验步骤一一呈现出来,学生跟着要求完成即可.可以看出,苏科版和沪粤版有利于学生培养独立的思维,不照搬书本,有自己的思考.另外实验完成后要加做“滑动摩擦力是否与接触面积有关”的实验,教师只需提出问题,接下来由学生自己设计、进行实验即可,这个探究过程仅在教科版的教材中得以体现.

④ 实验结论的得出

在结论的呈现中,苏科版、人教版采用问题的形式:“你能得出什么结论?”之后再用黑体字把结论给出.而沪粤版、沪科版采用的是半填空形式:“滑动摩擦力大小与接触面的粗糙程度有关,接触面越粗糙,滑动摩擦力______.”后面就不再给出结论.不管教材选用什么方式,对于教师而言,都要注重对学生语言表述能力的培养,让学生自己总结.

(3) 改变摩擦的方法

这部分内容,所有教材都是通过生活中的实例,说明摩擦的利与弊,接着寻求改变摩擦的方法.每版教材给出的实例是有限的,生活中改变摩擦的方法却是无限的.在教学中教师要引导学生关注生活,寻找物理与生活的联系.如教科版要求从“自行车”的各个部件中找出增大或减小摩擦的装置,学生对自行车很熟悉,这样摩擦力的学习不只局限于课堂,并且能有效地延伸到生活中.

此外,每个版本都介绍了“滚动轴承”、“气垫船”、“磁悬浮列车”等课外知识,告诉学生减小摩擦的多种方法,以拓宽学生的视野.苏科版的活动“将滑动变为滚动”——用橡皮筋分别拉着一本厚厚的书和在书下垫几支圆柱形铅笔匀速前进,由橡皮筋伸长的长度比较两次所受摩擦力的大小,得出结论.这个实验可以让学生亲身体验滑动变滚动可以减小摩擦,而且帮助学生增强动手能力,它也是转化法思想的重要应用,些对培养学生的思维都有着重要的意义.苏科版、教科版和沪粤版还布置学生写小论文——《假如没有摩擦》,沪粤版更是介绍了汽车的防抱死系统(ABS),以落实三维目标的要求.

3栏目设置的比较

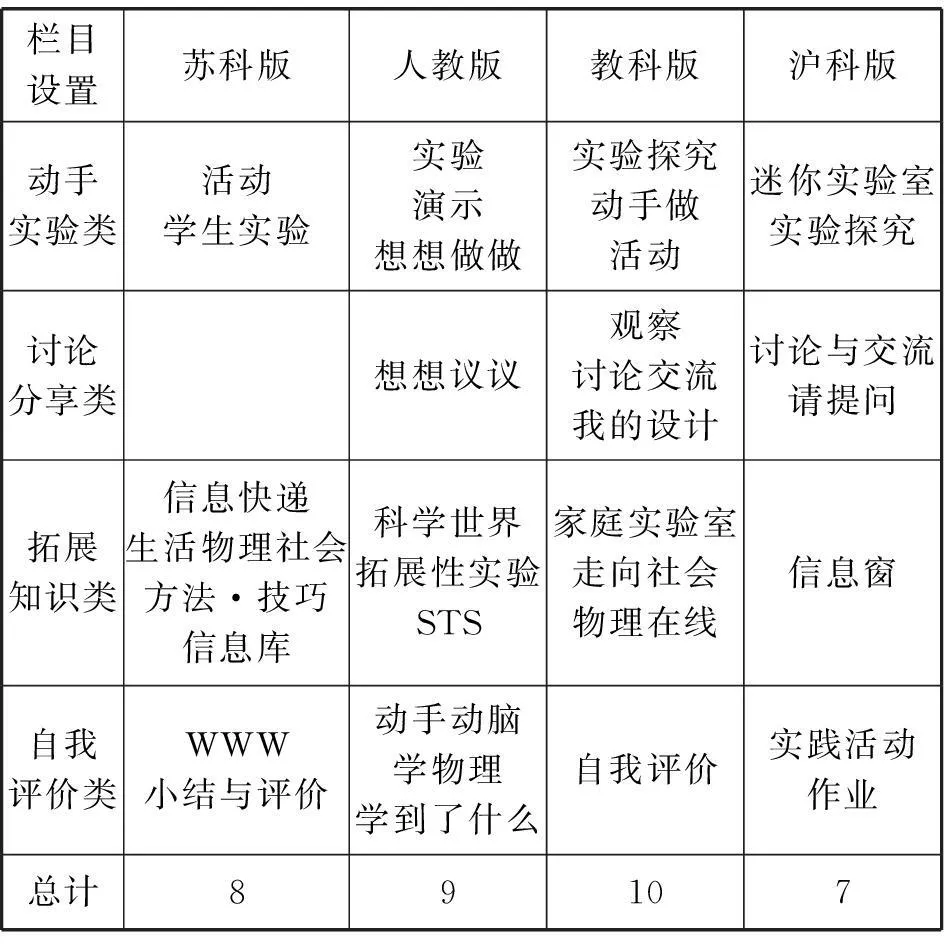

栏目的设置有助于增强教材中各知识点的连贯性,帮助学生有选择性的掌握这节内容.不同版本的教材都设置了不同类型

表2

动手实验类是教材的基本内容,也是学生获取物理知识的主要学习方式.物理是以实验为主的学科,教材对实验栏目的命名虽然各有不同,但基本都是演示实验或学生实验.

讨论分享类是让学生观察生活中、实验中的现象,和同学们交流自己的想法,这个栏目有利于学生语言表达能力的培养,也充分体现了学生的合作意识和团队精神.苏科版中虽然没有单独设置讨论分享类的栏目,但实验环节都有“交流与小结”这个步骤.

拓展知识类是对学习内容的补充说明,它可以是介绍科学前沿知识,可以是提供学习的方法,也可以是课外开展的小实验,这些可帮助学生开拓视野,将物理与生活、社会紧密的联系起来.

自我评价类包括这一节知识的检测和这一单元知识的回顾,学生通过这些习题,对自己的学习过程与结果进行反思和评价,对自己学习情况进行分析与总结.

4结语

各版教材在章节的编排,内容的呈现以及栏目的设置方面都存在着一些差异,这些差异是由编者的理念、地域等多方面因素决定的.通过各个版本教材的比较,笔者提出如下建议:

(1) 编者在编写教材时要考虑更多的因素,使教材更适合学生的发展.如在课后可以增加一些生活化、易操作、有趣味的实验,让学生感受到物理的有趣.

(2) 学生虽然只使用一种教材,但教师不应只局限于这一版教材.作为教师,我们备课时不但要研究所使用的教材,也要借鉴其他版本教材的优点,取彼之长补己之短,充分发挥各版教材独特的优势,选择最合适自己的教学方法,真正做到不再“教教材”,而是“用教材教”.