互动发展与挑战反思

——媒介传播与性别平等20年回顾

刘利群 王琴

(1.中华女子学院,北京 100101;2.中国传媒大学 媒介与女性研究中心,北京 100024)

互动发展与挑战反思

——媒介传播与性别平等20年回顾

刘利群1王琴2

(1.中华女子学院,北京 100101;2.中国传媒大学 媒介与女性研究中心,北京 100024)

媒介传播;妇女发展;性别平等;20年

文章分析了1995年第四次世界妇女大会以来“妇女与媒介”这一重大关切领域的发展。其特点呈现为:性别研究成为媒介传播的重要分析维度,性别议题进入媒介传播的议程设置,媒介监测为性别平等评估提供重要依据,妇女界与媒介结成伙伴关系推动性别公共政策。同时,媒介传播与性别平等经历20年的发展,也面临诸多问题,值得反思。

大众媒体对于我们这个时代影响深远。在信息高度发达的社会,大众媒体的社会功能愈加凸显。媒体的赋权作用可以为社会中的人物和事件传播信息,赋予声名,在舆论传播中提供言论渠道。媒体的社会控制作用可以作为中介力量传播和构建社会规范,维护社会秩序。此外,媒体在社会中塑造了信息“拟态环境”,使得公众对周围社会的认知依赖于这种拟态环境的信息。对于媒体传播的作用影响,联合国教科文组织国际传播发展项目政府间委员会强调:“媒体(报纸、广播、电视)和信息技术是文化和社会的一部分,媒体仍然是世界大多数人的信息、观念和意见的重要来源之一。”①参见联合国教科文总部2012年3月22-23日在巴黎举行的国际传播发展项目政府间委员会(第28次大会)文件。

1995年,第四次世界妇女大会把“妇女与媒介”确定为推动妇女发展和性别平等的十二个重大关切领域之一。这使我们认识到大众媒体在推进性别平等进程中的重要作用。北京世妇会20年来,妇女与媒体的发展受到越来越多的关注,媒介传播与性别平等在学术和实践层面都有了长足推进。

一、媒介传播与性别平等的互动与发展

性别传播和性别平等不是各自独立的单线程运动,而是一种互动融合、交织影响的过程。’95世妇会20年来,妇女和媒体的发展经历了多年的发展,也呈现出一些突出特点:

(一)性别研究成为媒介传播的重要分析维度

大众媒介传播有自身的传播模式和规律。哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)的“5w”模式被作为传播分析的经典框架。从传播过程的基本构成要素来看,拉斯韦尔把媒介传播分为传播者(who)、传播内容(what)、传播媒介(which channel)、传播受众(whom)、传播效果(what effect)五个部分[1]。在媒介生产的每个环节都存在性别平等问题。例如,媒介生产机制中的性别平等,媒介内容中的性别呈现,媒介受众中的性别差异。性别分析的维度为媒介传播研究开辟了新视角。

一般认为,国外从性别视角进行的媒介传播研究发端于20世纪70年代,在女权运动和女性主义浪潮的影响下,社会性别开始进入不同学科的研究视野,促成了多元化、多样化的学术发展新局面。美国的学者较早关注这一领域的研究,出版了《炉床与家庭:媒介中的女性形象》(Hearth and Home:Images of Women in the Mass Media,1978)[2]等重要著作。

中国的相关研究起步较晚。研究者对中国1981-1996年新闻传播研究领域的几份重要学术期刊——《新闻大学》《新闻学论集》《新闻学刊》《新闻研究资料》《新闻与传播研究》所发表的文章进行统计考察发现,为迎接第四次世界妇女大会召开,《新闻与传播研究》曾于1995年第2期推出了一期“女性与媒体”专辑,刊登了9篇“大众媒介与妇女”方面的文章;而另几份学术期刊在这16年间并没有刊登过一篇关于媒介与女性研究的文章[3]。这一统计数据研究报告基本上反映了当时中国“媒介与女性”研究的现状。

1995年北京世界妇女大会的召开被视为中国性别研究的重要推动力,正是在这次世界妇女大会的促进下,中国的性别研究在各个学科领域都有了显著发展。在中国妇女研究者的努力开拓下,进入21世纪后,媒介与性别研究有了更大的发展空间。例如《新闻与传播研究》2000年第3期的14篇文章中,有3篇是关于女性与媒介的研究,包括:姜红的《大众传播与社会性别》[4],卜卫、刘晓红的《关于中国妇女电视节目的研究报告》[5],黄蓉芳的《我国新闻受众中的女性缺席》[6]。此外,陈阳在2001年发表的《性别与传播》[7]梳理了性别与传播研究在美国的发展,总结了这一研究的发展状况和特点,是媒介与女性研究领域引用率很高的论文[8]。

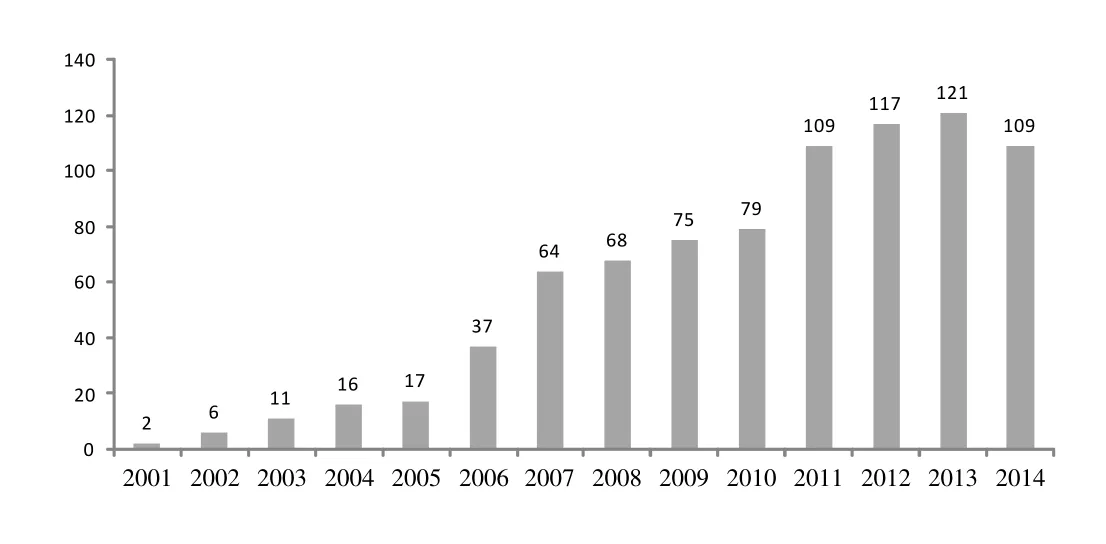

学术研究的发展带动了专业培养的跟进。2006年,中国传媒大学在传播学专业设置“媒介与女性”研究方向,并于同年开始招收硕士研究生。媒介与女性专业的研究生教育成为推进学科建设、促进学术发展的助推器,越来越多的年轻学者和高校学生开始涉足这一研究领域。对中国知网(CNKI)博硕学位论文数据库以“媒介+性别”为主题词进行搜索,2001-2014年,共搜索到833篇博士硕士学位论文(见图1)。从年度分布来看,基本呈现出稳定上升的趋势。从2001年只有2篇博硕学位论文,到近年来每年100余篇,可以看到,媒介与性别研究在十余年间有了快速增长,成绩可喜。但总体数量还不是十分理想,需要继续推动更多研究者关注这一研究领域。

图1 2001-2014年中国知网以“媒介+性别”为主题的博硕学位论文数量

(二)性别议题进入媒介传播的议程设置

媒介传播影响社会的重要方式是议程设置(agenda setting)。通过反复传播某类议题,大众媒体对于社会事件和社会议题赋予了不同的重要性,以此影响公众对事物的判断。大众媒体是社会公共话题的舆论场,大众传媒无法影响人们怎么想,却可以通过议程设置影响人们去想什么。新闻的选择和报道需要具有新闻价值,一般认为新闻价值体现在时新性、重要性、显著性、接近性和趣味性等方面。性别议题作为具有一定话题效应的事件,容易抓到新闻价值。在媒体议程设置中,一些性别议题被聚焦放大,在媒体中集中传播,短时间内获得大范围公众关注,从而强化该议题在公众心目中的重要性。议程设置在媒体中体现出舆论引导作用。大众媒体对于性别议题的议程设置主要体现在以下方面:

首先,对歧视女性的言论进行批判,传播性别平等观念。1997年11月,一家报纸以《祸起女人乎》[9]为题,认为足球亚洲杯十强赛中国输球是因为赛前一位女性上了球员的车。针对这一厌女心态的报道,《中国妇女报》组织了专题讨论,希望促进新闻业界的性别敏感,维护女性尊严。《北京青年报》《现代女报》《新闻记者》专门等媒体也纷纷发表文章,批驳该言论[10]。2014年1月,广东省一位政协委员在政协会议上提出“女博士贬值论”,认为“从恋爱角度讲,读博士不是个增值的事,是贬值的事”[11]。此言一出,不少媒体马上表示了反对。中国之声《新闻纵横》指出:“看似对女博士的关爱,实则却是深深黑了女博士一把,更顺带着歧视了所有女性”[12];网易女人网站专门制作了新闻专题《请就你的歧视言论向女人道歉》[13]。

其次,聚焦针对妇女的暴力事件,引导公众关注妇女权益。近年来,一些针对妇女的暴力事件受到媒体的高度关注,如2009年的邓玉娇案,2010年李彦因长期受暴杀夫案,2010年宋山木强奸案件,2013年的李天一案、李阳家庭暴力案,等等。很多媒体从不同的视角倡导反对针对妇女的暴力,关注妇女权益,通过社会舆论对女性受害者给予支持。

最后,关注热点性别概念,倡导性别平等。社会中的一些热点性别概念,如剩女、女汉子等词都含有对女性的贬低之意。2015年春晚小品《喜乐街》制造的流行词“女神”和“女汉子”也一度引起网络热议。很多网友认为是这对女性的歧视。一些主流媒体也聚焦讨论,《京华时报》发表评论文章,认为“春晚歧视女性”未免小题大做,女汉子的形象只是一种调侃[14]。新华网评论指出:春晚被批歧视,体现了中国年轻一代女性更关注自己的权益[15]。

整体来看,媒介的议程设置和持续关注,在一个信息的拟态环境中凸显了性别议题,聚焦了公众目光,提升了公众参与。在媒体的公共场域中,对性别议题的讨论往往形成一定的舆论导向,促进公众关注和改善性别问题。

(三)媒介监测为性别平等评估提供重要依据

媒介监测(media monitoring)一直是媒介研究中的重要内容,从性别视角进行媒介性别监测对于推动妇女发展、促进性别平等有积极影响。中国的媒介性别监测起步比较晚,这一领域的研究和行动主要是由1995年的第四次世界妇女大会直接促成的。

1995年,北京世妇会非政府组织论坛召开了3000余场主题研讨会,其中有关大众传媒的研讨就有70个。贝蒂·弗里丹(Betty Friedan)等一些著名的女性学者在会场发表了关于媒介监测行动的主题发言[16]。此外,一项世界范围内的媒介性别监测“全球媒介监测项目”(GMMP,Global Media Monitoring Project)②全球媒介监测项目(GMMP,Global Media Monitoring Project)由世界基督教传播协会 (The World Association for Christian Communications)的女性项目(Women's Program)发起。首次全球媒介监测项目于1995年1月18日开展,收集了71个国家的5万余条新闻信息,系统分析了全球新闻内容中的性别呈现。监测项目报告在1995年世界妇女大会非政府组织论坛发布,此后每5年进行一次监测。也在此次会议上首次发布了监测报告。

北京世妇会上的研究交流使得中国学者受到很大激励。此后,中国陆续开展了各类媒介性别监测。1996年3月,妇女传媒监测网络成立,这是中国大陆首个以传媒性别监测为关注领域的民间妇女组织。成立之后,妇女传媒监测网络进行了大量的媒介监测和媒介批评,产生了良好的社会影响。此外,一

系列重要的学者文章也推进了媒介性别监测的发展,如《我国电视广告中的女性形象研究报告》[17]、《女性在新闻中的存在——关于八家主导报纸新闻版新闻的研究报告》[18]、《广告故事与性别——中外广告中的妇女形象》[19]、《2003年传媒性别监测不完全报告》[20]等。

2005年,联合国教科文组织在中国传媒大学设立媒介与女性教席,这是中国在传播和性别领域的第一个也是目前唯一的教席机构。媒介与女性教席借助教科文组织的国际资源,开展了多项媒介与性别研究和媒介性别监测。

2012年,联合国教科文组织信息传播部与国际新闻工作者联合会等国际组织合作推出《媒体性别敏感指标(GSIM)》,这是一套国际性的媒体监测指标,旨在监测媒体机构和媒体内容中的性别敏感,促进性别平等。《媒体性别敏感指标(GSIM)》和2008年推出的《媒体发展指标(MDIS)》是联合国教科文组织评估各国媒体发展情况的核心指标。在联合国教科文组织授权和指定下,媒介与女性教席翻译出版了《媒体性别敏感指标》,并在中国进行推广。

2012年,媒介与女性教席承担了联合国教科文组织国际传播发展项目(IPDC)“提升中国大众传媒的性别意识”。项目组在中国传媒大学举办了媒体工作者性别意识培训的工作坊,并运用《媒体性别敏感指标》对媒体中的热点性别议题进行了媒介监测,发布了《中国媒体报道的性别敏感监测报告》。2013年,媒介与女性教席利用《媒体性别敏感指标》对中国大陆地区五个省级卫视的电视新闻节目进行了性别敏感监测,并在全国实施了“媒体工作者性别意识调查”问卷调研和媒体工作者深度访谈。

(四)妇女界与媒介结成有效伙伴关系

当代媒介议程与公众议程、政策议程的互动愈益密切。媒介议程在公共政策的制定过程中扮演着重要的角色,通过媒介传播,构建话语体系,引导公共舆论,从而推动政策的改善,促进社会问题的解决。女性公共政策的制定、完善,需要妇女界的行动推动,更需要妇女界与大众传媒互动沟通,结成伙伴关系,以此推进媒介议程和公众议程的设置,使传统被视为私人领域的性别议题得到充分的公共讨论,从而进入决策主流,成为社会普遍接受的法律政策规范。

1995年以来,妇女界与媒体合作,积极推动与女性相关的公共政策,目前已经取得重大进展的政策主要包括取消“嫖宿幼女罪”、推进男女同龄退休、反家暴力立法等。

1997年《刑法》修订时,嫖宿幼女罪被单独定罪。但妇联组织和很多媒体对这一罪名提出了质疑,认为不利于对未成年人的保护。2009年,贵州省习水县五名公职人员性侵幼女案发生以后,《中国青年报》进行了详细报道[21],得到社会各界高度关注,也使得嫖宿幼女罪被各大媒体聚焦讨论。此后,浙江丽水、福建安溪、四川宜宾、陕西略阳等一系列嫖宿幼女案被媒体多次重点报道,在全社会引发对废除嫖宿幼女罪的强烈呼吁。妇女界组织了多次专门研讨会,全国妇联通过提案、报告等不同渠道提出建议,主流媒体也发表大量文章予以关注。2015年8月,备受争议的嫖宿幼女罪在实施18年后,从《刑法》中删除。十二届全国人大常委会第十六次会议通过了刑法修正案(九),删除了嫖宿幼女罪的规定。

“反家暴”在20世纪90年代末期开始进入媒体议程,妇女组织与妇女法律工作者的呼吁和倡导等成为媒体议程设置的重要信息来源。2008年起,全国妇联连续多年向全国人大建言、提交议案,并制定《反家庭暴力法》建议稿。2011年,“李阳家暴”事件在媒体曝光后,反家暴得到更广泛的社会关注。《新京报》、中央电视台等主流媒体都访谈了当事人,对家暴事件进行了连续报道。《南方周末》指出“李阳家暴”引发反家暴立法呼声[22]。对于家暴事件的关注度共同推动了立法进程。2015年9月,全国人大在其网站公布了反家庭暴力法草案,并向公众公开征集意见。反家暴的政策推动取得了历史性进展,成功地进入国家立法程序。

男女同龄退休的倡议是在2003年进入公共舆论的。这一议题最初由妇联发起,在2003年中国妇女第九次全国代表大会上,男女同龄退休是代表们的热议话题。经媒体的大量报道后,在社会上掀起男女同龄退休的争论热潮。新浪网制作了新闻专题“男女同龄退休引发争议”[23],汇集了各方媒体的讨论意

见。此后在全国“两会”上,历年都有代表针对男女同龄退休提出议案。各类主流媒体也对这一议题进行了连续报道,如2008年《北京日报》建议“男女同龄退休”应对人口老龄化的“白发浪潮”[24],2011年《工人日报》发表关于女职工退休年龄问题的调查与思考[25],2013年人民网发起“男女同龄退休”万人网络调查[26],在社会中引起广泛讨论和关注,有力地推动了这一进程。2015年初,中组部、人社部联合发布通知,党政机关、人民团体中的正、副县处级等相应职务层次的女干部,事业单位中担任党务、行政管理工作的相当于正、副处级女干部和具有高级职称的女性专业技术人员,可年满60周岁退休。此外,2015年“两会”期间,人社部部长尹蔚民对记者透露,渐进式延迟退休方案争取后年正式推出,年内有望完成方案制定[27]。男女同龄退休政策推动取得了初步的进展。

女性相关公共政策的改进和落实,大大促进了妇女权益的保护。可见,妇女界与媒介的伙伴关系已经成为推动女性公共政策的重要条件,这些成功的实践案例也给我们很多宝贵的经验启示。

二、媒介传播与性别平等的挑战与反思

妇女与媒体作为妇女发展和性别平等的重大关切领域,经历20年发展,在发展学术研究和媒体实践方面,也面临诸多局限和不足,值得反思。

(一)社会公共领域:女性媒介素养提升亟需成为共识

媒介素养(media literacy)是媒介时代人们需要具备的一种基本素养。1992年美国“阿斯彭媒介素养领袖会议”上,将媒介素养定义为“近用、分析、评估、评判和创作各种媒介的能力”(the ability to access,analyze,evaluate and create media in a variety of forms)[28]。

女性媒介素养是女性获取大众传媒信息资源、正确认识和评价媒介中相关信息、正确认识和评价女性在社会中的作用与责任、建立正确身份认同的能力与素养[29]。提升女性媒介素养,就是要提升女性认识媒介、解读媒介、运用媒介的能力。

从1997年媒介素养引入中国以来,关于媒介素养的研究一直有持续的增长③见卜卫:《论媒介教育的意义、内容和方法》,《北京广播学院学报》1997年第1期。这是第一篇中国国内学者研究素养教育的文章,被学界视为中国媒介素养研究的开始。。但是具体到女性媒介素养领域,成果却非常稀少。在中国知网(CNKI)以“女性媒介素养”为主题词进行篇名搜索,1997年以来只有7篇论文;以“女大学生媒介素养”为主题词进行篇名搜索,1997年以来的研究只有6篇。整体而言,这一领域的研究还处于刚刚起步的阶段,亟待研究者给予更多的重视。

女性媒介素养的提升需要多方面力量的配合,学校教育、社会教育和媒体宣传都是媒介素养教育的重要领域。女性媒介素养的提升,首先要推动媒介素养教育进入学校课堂,当前一些中小学和大学课堂都有一些积极的尝试,但对于女学生群体还需要有针对性地开展。其次是社会教育的配合。当前妇联组织机构的培训中已经开设一些女性媒介素养的培训课程,但这一培训还需要进一步向社会公众加以推广。最后从媒体宣传来看,还需要改善和推进媒体对性别平等观念和信息的传播,推动女性媒介素养提升成为共识。

(二)学术研究领域:同质化研究的视野局限

从研究内容来看,媒介与性别研究的关注主题还有待拓展。通过检索可以发现,1994-2010年在中国知网(CNKI)数据库上发表的有关媒介与女性的研究文章中,以“媒介”和“性别”为主题的相关论文共有1400余篇,已经形成了具有一定规模的研究关注。从研究内容来看,探讨“媒介呈现的女性形象”(30%)和性别观念(13.5%)占有较高的比例。相较而言,“技术方法”(1.7%)、“女性媒介”(1.6%)、“女性受众”(1.4%)等研究内容却很少[30]。

可以看出,中国媒介与女性研究中出现最频繁的议题是对媒介内容中的女性形象的探讨,其次是对性别观念进行阐释。研究同质化使得中国媒介与女性研究暴露出一定的视野局限,学术探索的发展还需要进一步结合媒介现实,补充研究盲点。

(三)媒介监管领域:政策法规中性别标准的模糊与缺失

虽然中国的媒介监测已经有了一定的发展,但

是在政府的媒体管理领域,与媒体相关的各类政策法规依然缺乏具体的性别平等的评价标准。

一方面,性别平等被视为衡量社会发展重要指标,在国家基本法规和社会道德准则中都有体现;另一方面,性别平等的规定又相对模糊,并无具体的实施细则。从历年的媒体监管条例中看,一般会规定禁止色情、淫秽和暴力内容,但没有明确要求性别平等或禁止性别歧视的内容。针对具体的媒介监管,如在广电总局收听收看中心的监测手册和电影司的监测条款中,均没有加入性别平等的相关指标。这也是媒介监测的研究和行动需要进一步努力完善的领域。

(四)媒体实践领域:市场化生产机制与性别平等责任的错位

媒体产业化的结果是将媒体生产置于高度化市场运作的环境中。这一市场化的生产机制决定了媒体的生存发展更大程度上是由商品市场来决定的。这也导致了当前媒体过度追求收视率、点击率,以期获得巨额广告收益。

在大众媒体的内容呈现中,对女性的刻板印象甚至性别歧视的内容屡见不鲜。媒体传播的市场化属性使得媒体往往与消费文化合谋,将女性塑造为被“凝视”的花瓶或冲动的消费者。媒体通过传播时尚消费议题,强化女性的商品需求,制造女性的消费焦虑。这些都体现了媒体追逐商业利益,缺乏基本的性别敏感。针对这一现象,公众往往对媒介内容进行批判性讨论,并呼吁媒体工作者提升性别意识。

是否拥有性别意识是媒体工作者个体层面自我素养提升的一个重要方面,作为“社会公器”的大众媒介需要承担性别平等的社会责任,但在媒介市场化的生产机制下,这一基于文化层面的道德标准和诉求往往难以取得直接的效果。改善妇女与媒体发展的状况,需要从更深层面的媒体生产机制入手,发掘媒体传播链条中的性别盲点,改善媒介生产中过度市场化的不利导向,为媒体积极传播性别平等创造条件。

三、结语

媒介传播既是性别关系的一种呈现,也是性别关系的一种建构。我们所认识和接受的性别关系是媒介世界“拟态环境”中的重要部分。在媒介传播过程中,性别关系通过这一层层的建构被呈现出来,这一呈现的背后,有着媒体“把关人”对于媒体内容的重重筛选,也有着媒体生产者对性别议题报道角度的“议程设置”。从促进妇女发展和两性别平等的角度而言,我们对于媒介传播总是寄予厚望,希望在媒介内容中出现更多的性别平等信息,既呈现多样化的社会性别现实,也从舆论引导角度传播有利于性别平等的媒体内容。《北京行动纲领》在“妇女与媒介”领域的战略目标之一是“促进媒体对妇女做出平衡和非陈规定型的描绘”④参见《北京行动纲领》战略目标J.2.促进媒体对妇女做出平衡和非陈规定型的描绘。,实现这一愿景不仅仅是妇女群体自身发展的期望,同时也是大众媒体作为社会公器需要肩负的社会责任。媒体作为信息传播的重要载体,肩负着维护社会公共利益、维持社会公共秩序的职责。20年来,媒介传播与性别平等互动发展,妇女界与媒介结成有效伙伴关系,也为如何利用大众媒体推动性别发展,如何通过性别视角完善媒体政策法规和生产机制提供了重要经验。

当前,在新媒体环境下,媒介传播与性别平等面临着新的时代契机。新媒体传播不仅是传播平台的变化,而且是传播生产机制的整体创新。性别议题在新媒体中的传播也呈现出新特点:媒体对于性别内容的呈现更加复杂,性别议题的传播方式更加多元。从妇女组织和妇女工作的角度来看,在新媒体的环境下,需要继续保持性别意识和性别敏感,适应新媒体的传播方式,树立主动的传播意识。一方面,努力提升媒介分析能力,善用媒体力量,与媒体结成合作互动的伙伴关系,适时制造舆论话题,引导性别议题的传播。另一方面,积极整合新媒体的传播资源,利用网站、微博、微信等自媒体传播平台,整合渠道,开拓路径,掌握主动。促进女性参与媒体,积极推进性别平等。

[1][英]丹尼斯·麦奎尔著,祝建华等译.大众传播模式论[M].上海:上海译文出版社,1987.

[2]Tuchman,G..Hearth and Home:Images of Women in the Mass Media[M].New York:Oxford University Press,1978.

[3]黄旦,韩国飚.1981-1996:我国传播学研究的历史和现状——对几种新闻学术刊物的简略考察[J].新闻大学,1997,(春季号).

[4]姜红.大众传播与社会性别[J].新闻与传播研究,2000,(3).

[5]卜卫,刘晓红.关于中国妇女电视节目的研究报告[J].新闻与传播研究,2000,(3).

[6]黄蓉芳.我国新闻受众中的女性缺席[J].新闻与传播研究,2000,(3).

[7]陈阳.性别与传播[J].国际新闻界,2001,(1).

[8]徐剑.中国新闻传播学高被引论文分析——基于CSSCI、CNKI两个主流引文数据库的研究[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2009,(1).

[9]梁清.祸起女人乎?[N].广州日报,1997-11-10.

[10]贾亦凡,李寿康.祸起《祸起女人乎》——大连东方大厦副总经理于明状告《广州日报》始末[J].新闻记者,1998,(3).

[11]伊晓霞,刘倩.女博士“缺爱” 委员很忧虑[N].南方都市报,2014-01-17.

[12]广东政协委员:从恋爱角度讲女孩读博士是贬值的事[EB/OL].http://china.cnr.cn/yaowen/201401/t20140118_514684114.shtml.

[13]网易女人新闻专题.广东政协委员罗必良:请就你的歧视言论向女人道歉[EB/OL].http://lady.163. com/special/sense/nvrenxingdong11.html.

[14]秦宁.“春晚歧视女性”未免小题大做[N].京华时报,2015-02-21.

[15]周竟.中国年轻一代女性更关注自己权益[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/local/2015-03/01/c_1114475432.htm.

[16]吕频.性别平等媒体倡导实践——妇女传媒监测网络的十年行动[EB/OL].http://www.china-gad.org/Infor/ShowArticle.asp? ArticleID=6024.

[17]刘伯红,卜卫.我国电视广告中的女性形象研究报告[J].新闻与传播研究,1997,(1).

[18]冯媛.女性在新闻中的存在——关于八家主导报纸新闻版新闻的研究报告[J].浙江学刊,1998,(2).

[19]艾晓明.广告故事与性别——中外广告中的妇女形象[J].妇女研究论丛,2002,(2).

[20]卜卫,张祺,庞明慧.2003年传媒性别监测不完全报告[N].北京青年报,2004-03-08.

[21]陈强.习水县多名公职人员嫖宿年幼女生贵州省政法委高度重视外派民警秘密调查破案[N].中国青年报,2009-04-03.

[22]吴杰.“李阳家暴”引反家暴立法呼声[N].南方周末,2011-09-28.

[23]2003年新浪网新闻专题“男女同龄退休引发争议”[EB/OL].http://news.sina.com.cn/view/nnretire/.

[24]明璺璺.媒体称建议“男女同龄退休”应对“白发浪潮”[EB/OL].http://news.xhby.net/system/2008/10/13/010354016.shtml.

[25]倪豪梅.关于女职工退休年龄问题的调查与思考[N].工人日报,2011-03-22.

[26]袁孟秋.超八成受访者不赞同“男女同龄退休”[EB/OL].http://www.people.com.cn/n/2013/1128/c32306-23688018.html.

[27]商西,葛倩,刘佳,王道斌,吴璇.数个方案均建议退休年龄延迟至65岁男女同龄[N].南方都市报,2015-03-11.

[28]张艳秋.理解媒介素养:起源、范式与路径[M].北京:人民出版社,2012.

[29]单晓红.城市女性媒介素养状况调查——以昆明市为例[A].“传播与中国”复旦论坛(2007):媒介素养与公民素养论文集[C].上海:复旦大学出版社,2008.

[30]徐艳蕊.媒介性别论:面向本土的媒介性别研究的基本框架和发展脉络[J].中国传媒报告(China Media Report),2011,(1).

责任编辑:含章

LIU Li-qun1WANG Qin2

(1.China Women's University,Beijing 100101,China;2.Centre for Media and Women's Studies,Communication University of China, Beijing 100024,China)

media communications;women's development;gender equality;20 years

This p aper examines the development of"women and media"in China since the 4thWorld Conference on Women held in 1995 and demonstrates that gender studies have become an important dimension of media communications,gender issues have been brought into the agenda setting of media communication,media monitoring has provided significant evidence for gender equality evaluation and a basis for partnerships between women's circle and media to promote gender-sensitive public policies.At the same time, while media communications and gender equality have experienced 20 years of development,there remains room for reflections on overcoming difficulties in advancing academic research so as to improve media practices.

G206.2

:A

:1004-2563(2015)05-0049-07

1.刘利群(1965-),女,中华女子学院院长,教授,博导。研究方向:媒介与女性研究、国际传播研究。2.王琴(1976-),女,中国传媒大学媒介与女性研究中心副主任,副研究员,博士。研究方向:媒介与女性研究、女性媒介研究。

本文是2012年度国家社会科学基金重大项目:“男女平等价值观研究与相关理论探讨”(项目编号:12&ZD035)子课题“大众传媒与男女平等价值观的传播”的阶段性成果。