三叶虫的起源与演化

张锋

三叶虫的起源与演化

张锋

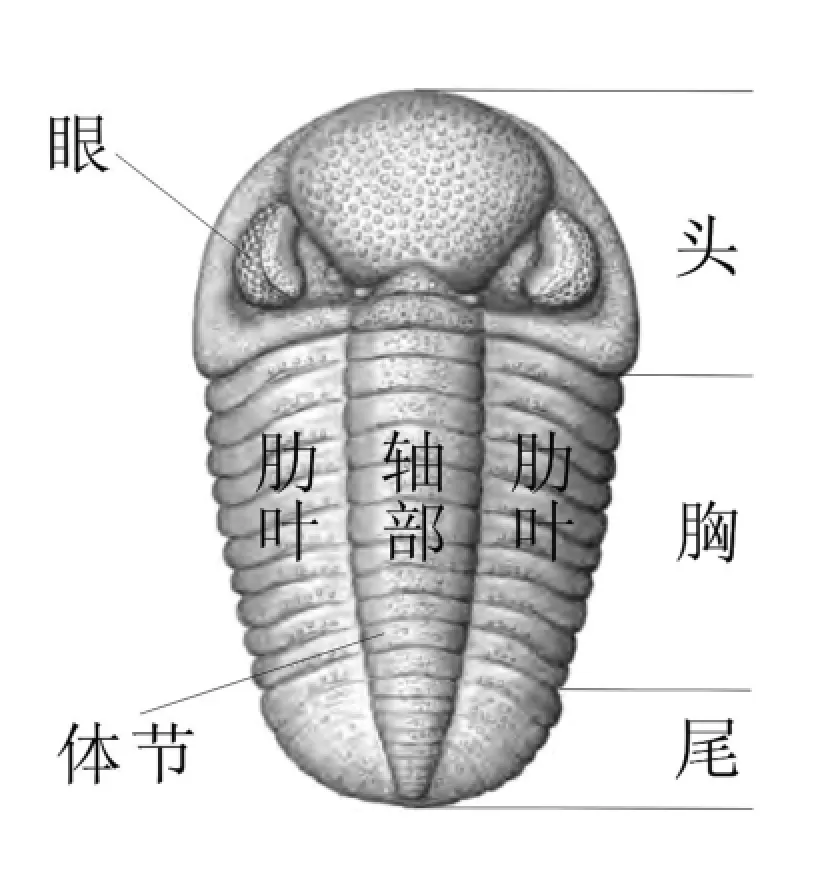

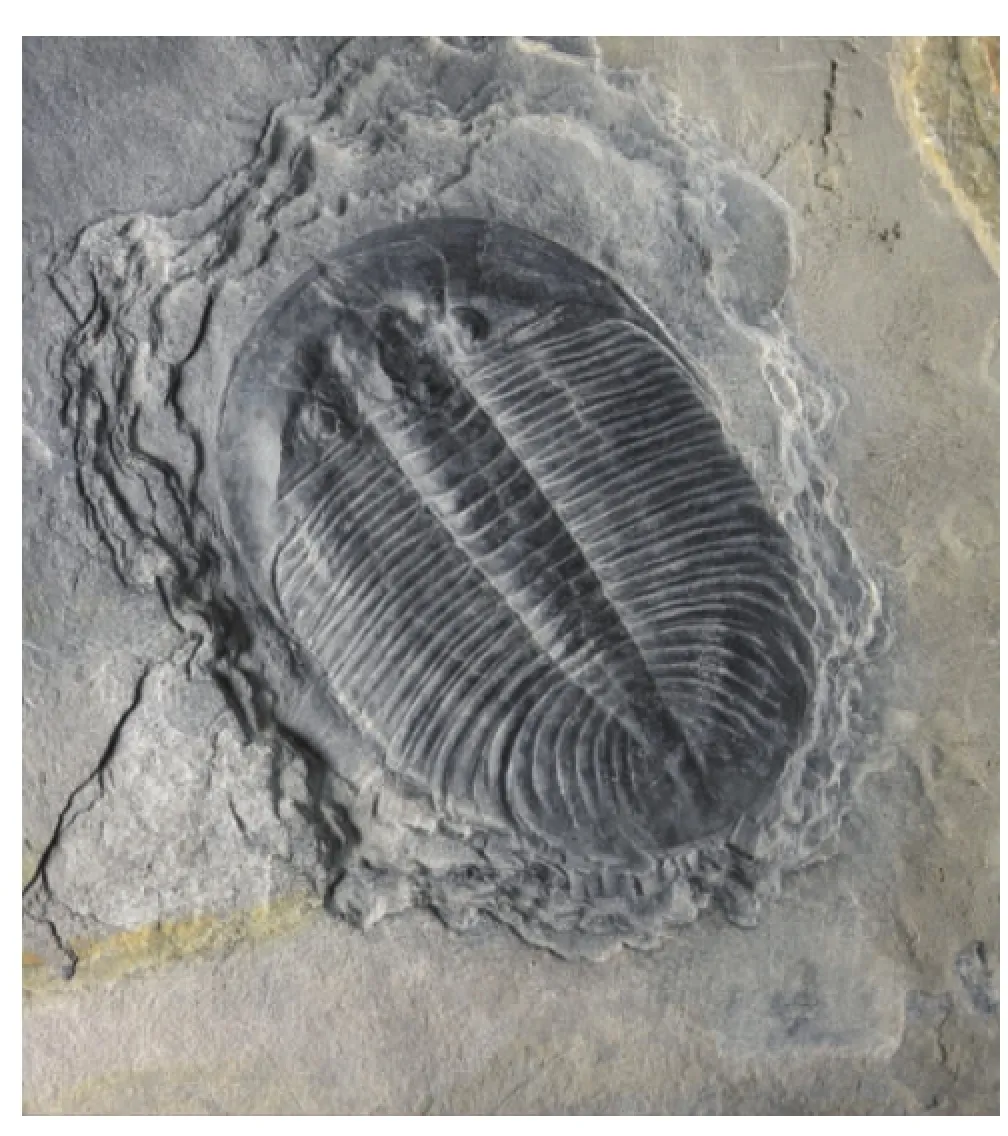

三叶虫是很多人耳熟能详的远古动物。它们是化石中的明星,地位仅次于恐龙。三叶虫是节肢动物门中已经灭绝的三叶虫纲中的动物。在所有的化石动物中三叶虫是种类最为丰富,至今已经确定的有十个目,两万多个种。三叶虫只在海相地层中发现,至今没有在陆相地层中发现过,这说明三叶虫是海洋动物。三叶虫的身体从上往下可以分为头部、胸部和尾部。它们身体分节,有带沟将身体分为中轴及左右对称的两个肋部这样三个垂直的叶,因而得名三叶虫。大多数三叶虫是比较简单的、小的海生动物,它们在海底爬行,通过过滤泥沙来吸取营养(三叶虫食性复杂,有捕食和食腐的,有虑食的,也有食泥沙的)。简单的来说,三叶虫还是一种适应性极强的动物,在世界各地都发现过其化石。

三叶虫的结构

祖先之谜

三叶虫祖先究竟是什么还是一个科学谜题。目前一种推测是三叶虫可能起源于类似于节肢动物的动物,如斯普里格蠕虫或其他隐生宙埃迪卡拉纪时期类似三叶虫的动物。而人们发现早期三叶虫与布尔吉斯页岩和其他寒武纪的节肢动物化石有许多类似的地方,由此推测三叶虫与其他节肢动物可能在埃迪卡拉纪和寒武纪的界线之前应该有共同的祖先。此外,科学家也推断三叶虫可能起源于环节动物祖先。在埃迪卡拉发现了所谓的‘软体三叶虫’,可能位于祖先线系中的某个位置。无论如何,这个谜题一天不解开,人们追索的兴趣热情就不会停歇下来。

跌宕起伏

古生代是三叶虫职业生涯的全部时期,而早古生代(寒武纪、奥陶纪和志留纪)是三叶虫演化的鼎盛时期,这段时期三叶虫家族与地球历史发生若干次重大事件有密切关系。晚古生代(泥盆纪、石炭纪和二叠纪)则是三叶虫的低谷。我们接下来就以时间轴来揭示三叶虫家族一段高潮与低谷并存,繁荣与消亡兼有的辉煌历史。

寒武纪称雄

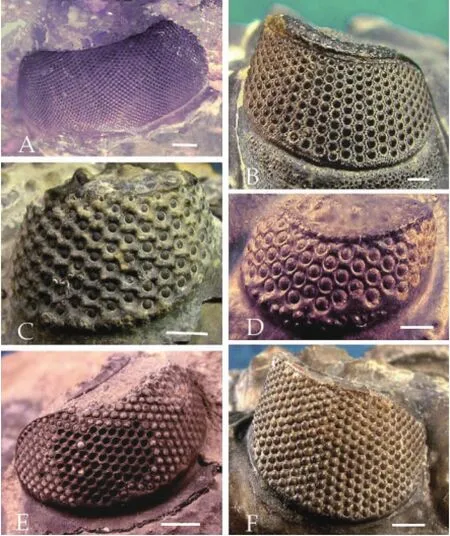

寒武纪是三叶虫家族真正登上演化舞台的时期。这个时候总体上三叶虫的头部比较大,尾部较小。最值得一提的是三叶虫的眼睛。大多数三叶虫眼睛具有连续角膜覆盖视觉区复眼;也就是说它们具有很多邻近的透镜紧密的堆积在一起于视觉面上,这是眼睛的原始类型。三叶虫眼睛的透镜体是由方解石构成的。有矿物学知识的人可能知道方解石虽然透明但具有双折射率,不利于视觉系统,因为光线穿过矿物不同通过c轴而是其他任何方向。三叶虫居然可以克服这一不足,它们的眼睛首先是把c轴调整定向到正常的可视面上,其次是通过对晶格的先天性的改变;它们也演化出透镜双倍体,把光线重新聚集到一个焦点上。所以因此尽管种种限制,环境选择的压力还是‘逼迫’三叶虫具有了可能是最好的功能系统。

中间型始莱德利基虫,产于云南澄江生物群(标本藏于南京古生物博物馆)

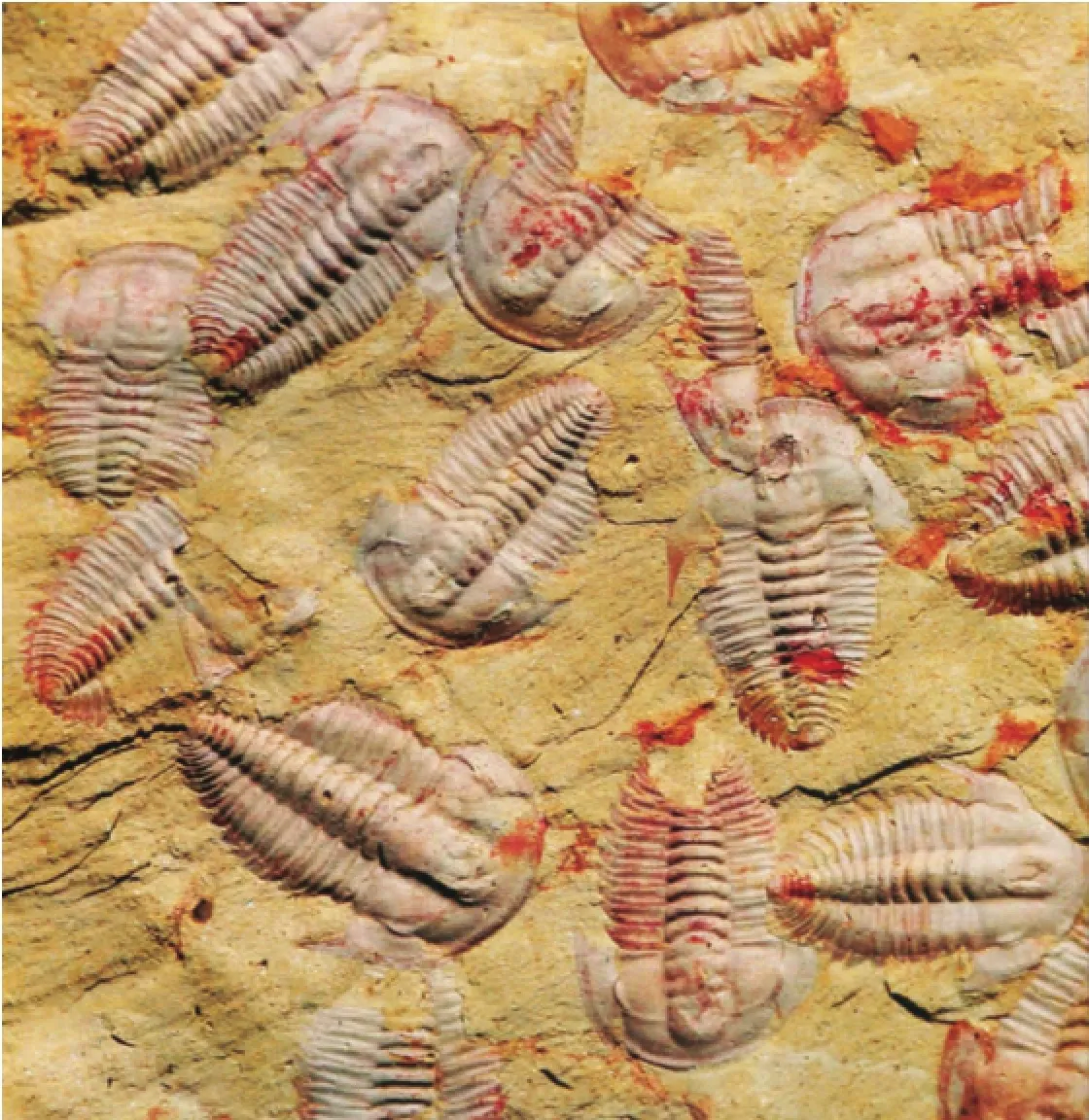

群体保存的兰氏古油栉虫,产自关山生物群(《关山生物群》,2013年)

各种三叶虫的眼睛。(A)产自摩洛哥早泥盆世的Platyscutellum massai的复眼。(B-F)裂膜眼:(B)产自摩洛哥中泥盆世的Hollardops mesocristata的右眼,(C)产自摩洛哥中泥盆世的Drotops armatus的左眼,(D)产自产自摩洛哥早泥盆世的Phacops tafilaltensis的左眼,(E)产自产自摩洛哥中泥盆世的Odontochile(Zlichovaspis)aff.rugosa的左眼,(F)产自左产自摩洛哥早泥盆世的Coltraneia oufatenensis的右眼。比例尺均为1毫米。(摄影R.Levi-Setti,Arthropod Structure&Development 2006,35:247-259).

最早粉墨登场的三叶虫种群是小油栉虫(Olenellina)家族,它们生活在海底附近,生性不怎么活跃。它们的性格似乎决定了它们不会有太大的影响力,后来三叶虫又出现了球接子目(Agnostida),耸棒头虫目(Cornexochida)和褶颊虫目(Ptychopa riida)这些大家族。于是三叶虫寒武纪早期多样化丰富了起来,开始称雄于海洋,一时间水下世界到处都有它们的身影,三叶虫王国初见端倪。而小油栉虫家族却在这个时期衰败消亡。三叶虫不同家族在海洋中活跃了上千万年,到了寒武纪晚期褶颊虫渐渐成了占据主导地位的三叶虫,它们最大的优势是稳定,从它们和后来奥陶纪的三叶虫比起来变化并不是很大可见一斑。原因可能是当时选择压力实在不大,基因潜力变化不大,演化看起来似乎要基本停滞了。然而,上天却并没有让它们这么安生,在寒武纪晚期,三叶虫遭遇了它们家族史上的第一次巨大危机,这时候发生了一次灭绝事件。当时有全球规模的大海退,三叶虫之前的乐园变成了埋葬它们的坟场,而且海洋中它们面临了一大类危险强大的敌人—头足类,双重打击让很多的三叶虫都被无情的淘汰出了演化长河,只有少数的存活到了奥陶纪。

奥陶纪风云

寒武纪末期没落的三叶虫似乎走上了穷途,但它们天生是神奇的动物,命运注定它们不会轻易的告别。时间来到奥陶纪,三叶虫掀起了更加动荡的风云,它们在寒武纪末大灭绝之后迅速兴起。它们在奥陶纪大量出现,迅速占领新的环境,不断的开疆拓土。在奥陶纪早期特马豆克时期,即大约4.85亿年到4.77亿年前,出现了一些寿命不长但演化快速的种类,它们揭开了奥陶纪风云的序幕,随后陆续出现的就是奥陶纪占优势统治地位的类群家族,有斜视虫(Illa enina),镜眼虫(Pha copida),三瘤虫(Trinucleina)等。这些家族的起源不明,但很明显的是这些三叶虫的身体结构和寒武纪的显赫家族已经有了根本的变化,出现了全新的结构模式。奥陶纪早期在镜眼虫中出现了一种新型的眼睛——裂色眼。这种眼睛具有大得多的透镜体,数量不是很多,通过表皮物质相互分离开来。它们看起来和复眼相去甚远。科学家通过对这种三叶虫个体发育研究发现,具有裂色眼的成年三叶虫在幼年期其眼睛实际上是一萎缩的复眼,具有相对较大且隔离的少数透镜体,发透镜体裹体系统发生了一定次数的重新排序与微调,于是我们就看到了一真正的镜眼虫型眼睛。一个最明显的特征变化就是奥陶纪三叶虫总体明显比寒武纪的要大,这里面有很多大个头,例如地球上最大的三叶虫——霸王等称虫(Isotelus rex),长72厘米,宽40厘米!另外一个显著变化是它们的尾部比寒武纪的三叶虫明显要大,这个与奥陶纪出现的大量肉食动物例如鹦鹉螺和鱼类有关系,这些危险的捕食者对三叶虫有巨大的威胁,为了躲避这些敌人,三叶虫必须有更大尾部来提高运动能力来逃生。一时间奥陶纪海洋中经常可以出现三叶虫与掠食者之间追逐与逃生的惊心动魄的一幕,此情此景的精彩程度一点也不亚于我们在动物世界中非洲草原上见到的捕食景象。尽管如此,总体来说三叶虫在奥陶纪非常成功,生存时间涵盖了奥陶纪的不同时期和不同生态区域。我们举一个例子,奥陶纪里一些三叶虫在生物礁环境中也生存了下来,这在寒武纪中是没有过的,说明这个时期三叶虫的生命力和适应性也变得更强更广了。

天有不测风云,虫有旦夕祸福。奥陶纪晚期,冰期来临,环境巨变,发生了生命史上第一次大灭绝事件,众多生物遭受不幸,三叶虫更是遭遇了家族史上的第二次危机。历史总是惊人的相似,一些重要的类群在末期绝灭,多样性大大降低。这一幕非常类似于寒武纪末期的那次,同样有幸存者,这些都是生存时间较长且多样化的类群。历史却不会简单的雷同,其中一些适应性较强幸存者侵入到了一些相对空白的环境中并再次辐射演化,这样为其后代在志留纪和泥盆纪的又一次繁荣铺平了道路。

永顺似栉壳虫,产于湖南永顺早奥陶世地层(标本藏于南京古生物博物馆)

奥陶纪三叶虫的复眼,产自南京汤山

泥盆纪兴衰

◀世界上已知最大的三叶虫——霸王等称虫(Isotelus rex),产自加拿大曼尼托巴省北部,时代为晚奥陶世。(Journal of Paleontology 2003,77:99-112)

志留纪和泥盆纪三叶虫家族再次复兴,但也许这只是它们家族自身的再一次繁荣了,海洋已经是它们的远房亲戚--其他一些节肢动物还有鱼类的天下了。三叶虫的生活习性也发生了变化,例如一类叫tropidocoryphine的三叶虫开始具有了非动物群洞穴习性,它们的眼睛大大萎缩最终丧失功能。种种变化让三叶虫彻底基本丧失了主角地位。志留纪也有一些占据优势地位的三叶虫,例如有点名气的慧星虫(Encrinurida e),但它们的好景也并不长,连泥盆纪都没有活到。说起泥盆纪三叶虫,很多人想到形态多姿的精美三叶虫化石,这是因为当时很多三叶虫的身体上出现了多种多样的装饰物,出现的原因可能是为了帮助提高三叶虫的防御能力和感觉机能来应对鱼类这些对头。这些体态优美的三叶虫给海洋增加了一丝别样的风景线,但让人不免遗憾的是这是三叶虫家族留给生养它们的大海最后的一点印象。到了泥盆纪中晚期发生了地球历史上第二次大灭绝——F-F事件,这是三叶虫家族遭受的第三次危机。事不过三,这次事件给予三叶虫家族的打击最为沉重。大部分家族成员都消失了,三叶虫从此一蹶不振。不过令人意外的是,蚜头虫(Proetida)这一类存活了下来,残余部队一直活到了二叠纪晚期。这个小家族的大部分成员生活在浅水区,都具有大眼睛,也有一部分成员生活在深水区,眼睛萎缩甚至没有眼睛,例如泥盆纪晚期就发现过眼睛萎缩的蚜头虫以及镜眼虫类成员。由此可见环境对于生物的塑造多么重要,反过来说能活下来的必定是适应环境的,深水区的三叶虫虽然失明了,但却因为身处这个区域而活到了石炭纪。

王冠虫,产于四川志留纪中期地层(标本藏于南京古生物博物馆)

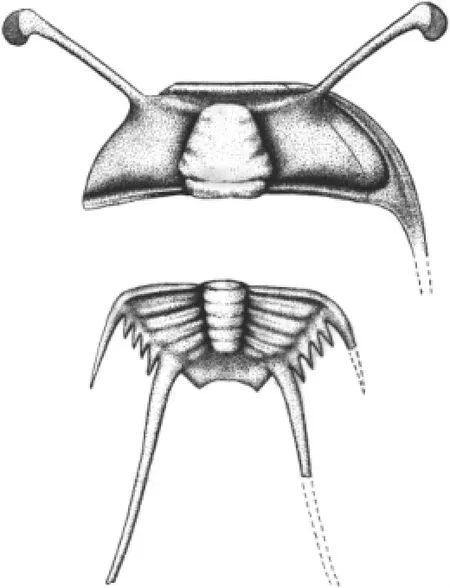

产自摩洛哥早泥盆世的镜眼三叶虫目的Barrandeopscf. granulops(Acta Palaeontologica Polonica 2009,54:117-123)

悲剧虫生

石炭纪和二叠纪的海洋繁荣依旧,而三叶虫此时已经无足轻重了,它们在海洋其他生物的夹缝中求得一丝生存。不过值得一提的是三叶虫顽强的生命力,它们在如此困难的环境中居然又生存了1.1亿多年,似乎让人感觉到这个家族为了等待再次辉煌而默默臣服,然而无情的自然规律并没有给它们任何希望,二叠纪末期发生了地球历史上最大规模一次大灭绝事件,这次事件给当时比较繁盛了很多生物家族以毁灭性打击,很多也是失魂落魄了,而没落的三叶虫则不出所料的彻底退出了演化舞台,在海洋中消失的无影无踪。

日趋衰落的三叶虫家族演化历程终于画上了句号。但留给人们一个悬疑的谜题---三叶虫灭绝的具体原因究竟是什么?科学家对这个问题进行了长期不懈的探索,目前发现了一些端倪。在志留纪和泥盆纪时期,海洋当中游动着两腭强大,互相之间由关节连接的鲨鱼和其他早期鱼类的出现,这些鱼类与三叶虫是同时存在的,它们似乎把三叶虫当成了美味佳肴,因此这些鱼类敌人极有可能是三叶虫数量减少的元凶之一。另外,科学家推断二叠纪末期发生了大海退,这个导致了包括三叶虫在内的很多无脊椎动物的消失。总之,还是那句老话,一定是环境的巨变导致了三叶虫的灭绝。

今天我们或许可以从鲎或者头虾纲(Cepha loca rida)动物身上依稀看到一些三叶虫的影子。而再也无法亲眼看到史前海洋三叶虫生机勃勃的景象了。如今我们只能在博物馆展示的三叶虫遗体上领略这种史前动物的风姿,追忆其历史上的传奇故事了。