从《抗战日报》到《晋绥日报》

王力

《抗战日报》的产生背景

“晋西事变”爆发之前,晋西北和晋西南根据地都是抗日军队与国民党顽固军队并存,抗日政权与顽固政权并存的局面,新闻出版事业的发展受到了种种限制,有时还要遭遇顽固势力的骚扰。晋西事变以后,在晋西南地区,中共党组织活动由公开转为隐蔽;晋西北地区则成了中共领导的统一的抗日根据地,边区的新闻出版事业进入了一个新的阶段。

1940年2月上旬,根据中共中央电示,中共晋西南区党委与晋西北区党委合并,组成中共晋西区党委,统一领导晋西北、晋西南地区党的工作。同时,成立了党领导的抗日民主政权——山西省第二游击区行政公署,开展对各县政权的改造。原来由中共晋西北区党委领导的《新西北报》,改为山西省第二游击区行政公署(1941年8月改称晋西北行政公署)的机关报;原来由中共晋西南区党委领导的《五日时事》报,成为新组建的中共晋西区党委的机关报。

1940年2月10日,中共中央发出了《关于战略方针的指示》,要求尽快把晋西北地区建成巩固的根据地,建成与华北联系的战略枢纽。2月24日,由八路军一二○师和中共晋西区党委主要负责人组成的晋西北军政委员会成立,作为统一领导晋西北、晋西南、大青山三个地区党、政、军各系统的最高领导机关,贺龙任书记,关向应任副书记。这便是晋绥边区的雏形。

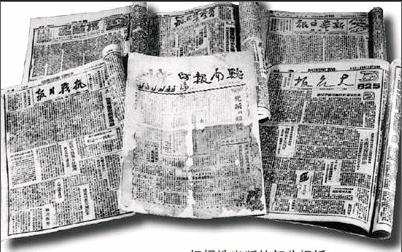

反顽斗争胜利后,根据地的新闻出版事业又进入了一个兴盛的时期,出版了不少新的油印报和石印报,逐渐在各行政区形成了几个主要的新闻支点。当时出版的主要报纸有:《五日时事》《新西北报》《战斗报》《文化报道》《民革快稿》《黄河日报》《黄河战报》《洪涛报》《绥蒙抗战》《战垒报》等。这些报纸,内容、质量较前都有所提高。唯一的缺憾,就是分散在各地出版。

这时,根据地建设日趋巩固与发展,急需出版一张全区统一的报纸,用以反映整个根据地抗日军民的意愿和主张,交流各项实际工作的经验,以便正确贯彻党和政府的政策法令。具体说来,这是由三种情况决定的:第一,根据地建设日益深入,分工要求细密,部门因此增多;同时,处在战争环境,敌我斗争尖锐复杂,情况变化迅速,经常会出现新的复杂的问题,要求党和政府适时提出根据地建设和对敌斗争的工作方针和具体办法。第二,战时分散隔离的环境,敌人军事进攻和各种阴谋诡计的瞬息万变,要求各地区间能及时交流对敌斗争和根据地建设的经验教训。第三,无论是在前方还是后方,广大军民都创造了许多惊天动地的业绩,涌现出许多英雄模范人物。这些事迹和人物,对根据地人民极有教育意义。

为此,经过和各地区新闻工作者的研讨,中共晋西区党委决定停止《五日时事》和《新西北报》及各地区一些小型报纸的出版,创办一张全区统一的报纸,这就是《晋绥日报》的前身《抗战日报》。

《抗战日报》于九一八事变9周年纪念日——1940年9月18日,在兴县石楞子村正式创刊。它是中共晋西区党委的机关报,也是晋西北有史以来的第一份铅印报纸。该报为四开四版,每三日出版一期,以后改为两日刊,1944年9月18日改为日报。区党委宣传部副部长廖井丹兼任报社社长,原黄河出版社总编辑赵石宾担任报社总编辑,工作人员多数来自《五日时事》《新西北报》和黄河出版社。报头是请毛泽东主席题写的。贺龙还为该报创刊写了“人民呼声”的题词,鼓励广大新闻工作者为根据地的建设再立新功。

从《抗战日报》到《晋绥日报》

1942年夏,晋西北地区已成为巩固的抗日根据地;晋西南地区党的秘密工作也有很大进展;大青山地区遭敌连续“扫荡”,进入最困难时期,许多干部转移到晋西北地区。在此期间,各地区党组织进一步健全起来,但在同一地区内党、政、军、群自成系统,在统一协调与调度指挥上存在一定困难。为了在党组织统一领导下展开对日作战,进行根据地建设,根据中央指示,1942年8月,中共中央晋绥分局在兴县蔡家崖村成立,同时晋西北军政委员会和中共晋西区党委撤销,晋西北军区改称晋绥军区。中共晋绥分局成立后,直属中共中央领导。1943年4月,陕甘宁边区与晋西北地区在军事上已经统一,财政经济上亦需要逐渐做到统一,因此,中共中央决定:晋绥分局改由中共中央西北局领导。至此,晋绥边区正式形成。

这时的《抗战日报》已成为中共中央晋绥分局的机关报。1942年10月1日,中共晋绥分局作出了《关于〈抗战日报〉工作的决定》,指出:“《抗战日报》是晋绥边区六百万人民的报纸,是根据地党政军民的喉舌,是体现党和政府一切政策的有力工具,是反映人民生活和要求的镜子,是对敌斗争的锐利武器。凡我晋绥边区每个党员都有爱护它、研究它、为它写稿、为它传播的责任。”

1942年10月22日,晋绥分局副书记林枫在晋绥高干会议上作了《关于〈抗战日报〉问题的报告纪要》,强调指出“《抗战日报》就是晋绥党的机关报,地方党的报纸”,“全党要同心协力地把报纸办好”。1944年12月20日,毛泽东在延安同林枫谈话中,对如何办好《抗战日报》作了重要指示。回到晋绥边区后,林枫及时向分局和报社传达了毛泽东的重要指示。这大大推动了新闻通讯工作的开展,鼓舞了广大新闻工作者的斗志,提高了大家办好报纸的自觉性。随着通讯工作的不断开展,在编人员积极性日益高涨,使《抗战日报》对全边区实际工作起着越来越大的指导作用。

抗战胜利后,《抗战日报》完成了它所肩负的历史使命,从1946年7月1日起更名为《晋绥日报》,并在社论中重申:“本报今后将一本初衷,无条件地为我晋绥人民服务,晋绥人民的利益就是本报的利益,晋绥人民的疾苦就是本报的疾苦,使之真正成为晋绥人民的喉舌。”

《晋绥日报》的“两件大事”

《晋绥日报》的新闻工作者经历过两件大事:其一,新闻工作者的自我教育和反“客里空”运动;其二,毛泽东主席同《晋绥日报》采编人员的谈话。

先说第一件事情。1947年6月15日,《晋绥日报》刊出了苏联作家柯涅楚克写的剧本《前线》,描写了一个惯于弄虚作假、吹牛拍马的战地记者。为此,报纸还加了编者按语,号召广大读者、通讯员、记者和编辑都来认真负责地检查与揭发“客里空”式的新闻报道,肃清新闻阵营中的“客里空”。这次运动,从正面意义上讲,它对各解放区的新闻出版工作和其他工作,都产生了很大影响,整个解放区出现了反“客里空”的热潮,这是中国新闻出版史上的一件大事。从坚持和捍卫新闻的真实性原则,从公开进行批评和自我批评等方面来看,反“客里空”运动,是一次有益的尝试,也可以说是一个创举。从教训上看,它把对新闻出版工作者进行思想作风教育,搞成了人人自危的“窝里斗”,伤害了一些好同志,产生了一些不良影响。后来,报社在清理宣传报道中发生“左”的错误的同时,对在反“客里空”运动中“左”的偏差,也进行了认真检查,编辑部写了《我们的检查》的长篇文章,在报纸上公开向广大读者和有关当事人作了自我批评,以挽回影响。

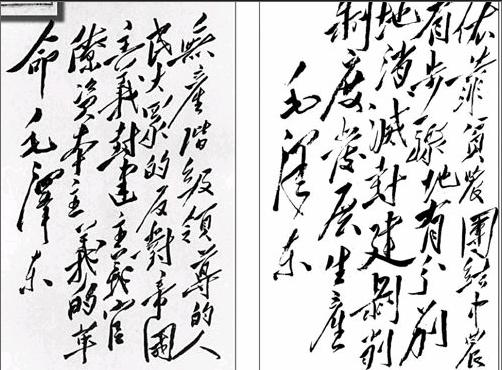

再说第二件事情。1948年3月23日,毛泽东、周恩来、任弼时率领中共中央机关,从吴堡县东渡黄河进入晋绥解放区,同月25日到达兴县蔡家崖村——晋绥分局机关和晋绥军区司令部所在地。4月2日,毛泽东在贺龙等陪同下,接见了《晋绥日报》的采编人员,并进行了热烈而友好的谈话。谈话中,毛泽东充分肯定了《晋绥日报》的成绩,表扬该报“内容丰富,尖锐泼辣,有朝气,反映了伟大的群众斗争,为群众讲了话。很愿意看它。”同时,他还指出:报纸也有缺点,主要是“左”的偏向。当谈到怎样办好党报的问题时,毛泽东指出:“我们党所办的报纸,我们党所进行的一切宣传工作,都应当是生动的,鲜明的,尖锐的,毫不吞吞吐吐。这是我们革命无产阶级应有的战斗风格。”

毛主席的这次谈话,成了我国新闻理论方面的一个纲领性文件,他所提出的一系列办报方针,不仅适用于报纸,也适用于党的其他宣传工作,对新闻出版战线及整个理论战线,都有着重大的指导意义。谈话结束后,应大家的请求,毛泽东为《晋绥日报》题词两幅,并写了新的报头。

记者纪希晨对当时毛泽东的谈话记录作了整理,以“对晋绥日报编辑人员的谈话”为题,在报社办的通讯刊物《新闻战线》特刊号上首次发表。

从《抗战日报》的创办,到《晋绥日报》1949年5月1日终刊,前后经历了近9年的风风雨雨,这其中,既有成功的经验,也有失败的教训。但有一点他们始终没有忘记,那就是:报纸是办给人民看的,是代表广大群众利益的,是反映广大群众的生活与斗争、呼吁与要求的。《晋绥日报》的实践证明:“全党办报、群众办报”是报纸工作的生命线,是一条成功之路。

(责编 王燕萍)