特大型城市生态文明建设评价指标体系及应用

——以武汉市为例

张 欢,成金华,*,冯 银,陈 丹,倪 琳,孙 涵

1 .中国地质大学(武汉)矿产资源战略与政策研究中心, 武汉 430074 2. 中国地质大学 经济管理学院, 武汉 430074

特大型城市生态文明建设评价指标体系及应用

——以武汉市为例

张 欢1,2,成金华1,2,*,冯 银2,陈 丹2,倪 琳2,孙 涵2

1 .中国地质大学(武汉)矿产资源战略与政策研究中心, 武汉 430074 2. 中国地质大学 经济管理学院, 武汉 430074

特大型城市是我国社会、经济、文化和人口的中心,也是我国资源环境问题最为突出的地方之一。由于特大型城市与中小城市资源环境问题存在差异,特大型城市之间生态环境问题和生态文明建设的状态也存在相似之处,建立反映特大型城市资源环境问题特征的生态文明评价指标体系,依据评价结论,指导特大型生态文明建设十分必要。以服务于特大型城市生态文明建设为目标,在对特大型城市发展状态和特大型城市资源环境问题与社会经济发展突出矛盾分析的基础上,建立了包括有生态环境健康度、资源环境消耗强度、面源污染治理效率和居民生活宜居度等4 个方面,共20 个指标的特大型城市生态文明评价指标体系,并以各个指标对应的国家标准、政策和规划要求,以及相关研究确立的指标发展目标为依据,对武汉市2006—2011 年生态文明建设完成情况进行了评价。依据评价结果,指出武汉市要从以下方面加强生态文明建设:一要控制空气中可吸入颗粒物含量,降低大气中硫化物含量,控制污水排放规模和噪音污染,循环利用废水资源;二要实施总量和强度“双控”政策,显著降低单位GDP的能耗、废气排放量和工业固体排放量;三要提高城市生活污水和生活垃圾的治理能力,循环利用可再生的城市生活“矿产”;四要提高森林覆盖率和建城区绿化率,降低人口密度,解决城市住房和交通拥挤问题。

生态文明; 特大型城市; 指标体系; 评价; 武汉市

特大型城市是我国社会、经济、人口和文化的中心。按照非农业人口在300万以上城市为特大型城市的界定,截止2011 年底,我国有重庆、上海、北京、天津、广州、西安、南京、成都、武汉、沈阳、汕头、哈尔滨、杭州、佛山、长春、济南、徐州、唐山、大连、郑州等20 座特大型城市,占我国地级及以上城市数量的7.09%,国土面积的3.38%,总人口数量的16.77%,GDP总量的30.9 2%。

相对于中小城市,特大型城市具有行政资源集中、经济规模较大、产业结构完整的优势,但人口、经济和城市功能的聚集使得社会经济发展与资源环境的矛盾更为突出。目前,我国特大型城市均不同程度面临着生态资源与水资源缺乏、面源污染严重、人口密度过高、交通堵塞、住房短缺等共性问题。特大型城市在建设生态文明的过程中,要分析这些问题,采取相应措施,促进特大型城市生态文明建设。这其中,建立一套反映特大型城市资源环境主要问题和生态文明建设主要方面的评价指标体系,通过评价,指导特大型城市生态文明建设和对关键指标进行预警,这对推进特大型城市生态文明建设具有一定的理论与现实意义。

虽然国外没有比较成熟的生态文明评价指标体系,但20 世纪60 年代以来建立的可持续发展、生态现代化、生态省份(城市、县)、宜居城市等评价指标体系对于我国生态文明建设及评价具有重要的参考价值[1- 7]。随着国内生态文明理论和实践研究的深入,国内学者提出了省域、区域、城市等多套生态文明评价指标体系[8- 16](表1)。总体来看,这些指标体系为生态文明建设提供了量化依据,在引导生态文明建设不断扩展、提升、深入和完善上产生了积极的作用,但由于评价对象的局限,这些指标体系并不能反映当前特大型城市生态环境与社会经济发展的突出矛盾和共性问题,亦不能通过评价结果,指导特大型城市生态文明建设。

为服务于特大型城市生态文明建设,本文从特大型城市社会经济与资源环境最突出矛盾出发,构建了反映特大型城市生态文明建设主要方面的评价指标体系,并以武汉市为例,通过评价,提出武汉市进一步推进生态文明建设的对策建议。

表1 现有生态文明评价指标体系分析Table 1 Analysis of Existing Ecological Civilization Evaluation Index Systems

1 特大型城市社会经济发展与资源环境之间的矛盾分析

如何建立反映特大型城市资源环境特征的生态文明评价指标体系,首先有必要探讨特大型城市与中小城市发展目标及主要资源环境问题的差异,并分析特大型城市之间所存在的资源环境共性问题。

1.1 特大型城市与中小城市资源环境问题存在差异

城镇化一般表现为人口和经济的集聚,产业和城镇功能的多元化等方面。不同规模、不同城市化程度的城市,发展过程中的制约因素存在差别,促进社会经济发展的对策也各有侧重。相对于大型城市,中小城市人口和经济规模较小,产业单一,社会经济对自然资源的消耗规模和影响均较小,资本、市场、劳动力等要素的缺乏是制约中小型城市发展的主要因素,需要继续推进工业化和城镇化化水平以提高这些资源要素的集聚水平(表2)。当城市发展到大型阶段以后,资本和劳动力的集聚促进了产业的发展和经济的繁荣,但也激化了社会经济发展与生态环境之间的矛盾。城市规模越大,所承载的人口越多,自然资源利用的强度越高,城市公共空间、绿地和湖泊存在的机会成本也更高。这不仅导致了大型城市自然资源和城市公共空间要素的缺乏,生态环境排放的集中发生也使得大型城市污染较为严重,生态环境变得十分脆弱。特大型城市需要控制城市扩张速度,实施节能减排、生态功能修复等措施,实现社会经济与资源环境的协调发展。

表2 不同城市阶段的城市发展制约因素与对策Table 2 Urban development constraints and countermeasures at different cities stages

1.2 特大型城市治理资源环境问题的主要方面

特大型城市一般处于平原地区或主要流域流经地带,自然资源较为充沛,交通便利,适宜大规模人口居住和工业聚集。随着城市规模的扩张,当有限的生态环境容量和自然资源无法承载更大规模人口和经济时,就爆发出一系列的生态环境问题和资源危机。如何解决这一系列的生态环境问题和资源危机,这是特大型城市生态文明建设的主要方面。

特大型城市要着力解决影响生态系统健康和居民身体健康的突出生态环境问题。相对于中小城市,特大型城市空气污染、水体污染、土体污染和噪音污染更为严重,这降低了生态系统的健康程度,也影响到居民身体健康。特大型城市空气污染主要表现为城市环境空气二氧化硫含量和可吸入颗粒物含量过高,这是引发雾霾天气的主要污染物。水体污染主要表现为生物性污染物、重金属、持久性化学物的污染。如果污水排放规模占水资源总量比例长期过高,这会降低水环境的自净能力,引起水环境的持续恶化。酸雨的大范围长期存在,会腐蚀城市设施,危害生态系统和居民身体健康。大规模城市建设、较高的人口密度、机车保有量的上升,这提高了城区噪音对居民的身心健康的危害程度,降低城区环境噪音污染也成为维护特大型城市生态系统安全的重要因素。

大量、快速地消耗自然资源是特大型城市工业化、城镇化的基本规律之一。在土地、矿产资源、能源、森林、水资源等五大类自然资源中,由于特大型城市重化工产业的发展和居民生活水平的提高,能源和水资源相对于其他资源的消耗更快、强度更高,稀缺性更突出,需要显著降低能源和水资源消耗强度。环境容量作为一种资源,近几年来,特大型城市废水、废气和固体废弃物排放规模远高于中小城市,并不断接近生态系统可承载极限。特大型城市需要显著降低废水、废气和固体废弃物的排放规模和强度。

近年来,在以经济建设为中心的发展理念指导下,特大型城市生态环境破坏已不断接近极限,生态环境恶化的延伸危害性不断超过居民心理承受能力,治理面源污染的难度不断增大。相对于农业部门和商业部门,工业部门和居民部门是特大型城市面源污染的主要来源。工业部门治理面源污染的主要手段是提高工业粉尘去除率、工业废水排放达标率和工业固体废弃物综合利用率。居民部门治理面源污染的主要途径是提高城市生活污水集中处理率和城市生活垃圾无害化处理率。

宜居是居民定居城市的根本追求,也是特大型城市优化国土开发空间的最基本要求。当前,我国特大型城市普遍存在生态资源规模不足,人口拥挤等现象,这降低了特大型城市宜居度。提高城市生态资源规模的途径包括提高森林覆盖率、建城区绿化覆盖率和水域面积。特大型城市人口拥挤的主要表现为人口密度过高、住房拥挤、道路拥挤等现象,这要求特大型城市要控制城区人口密度,提高城区人均道路面积和城区人均住房面积。

2 特大型城市生态文明评价指标体系

如上文论述,特大型城市生态文明评价指标体系是立足于社会经济发展过程中资源环境代价过大的现实,以实现生态环境健康,通过降低自然资源消耗强度,治理面源污染等途径,建设宜居型城市为目标,按照一定原则,建立的生态文明评价指标体系。

2.1 指标体系的构建原则

在建立特大型城市生态文明评价指标体系和实施评价过程中,本文遵循以下原则:①主要因素原则,指标要能综合反映特大型城市生态环境问题和资源危机的主要方面,并以实现生态环境健康、资源节约集约利用、面源治理效果明显,城市宜居条件优越为评价目标;②动态性原则,生态文明在我国社会经济发展不同阶段有着不同的状态要求,是一种动态优化的过程,所评价的结果应是各个指标相对于国家质量标准、国家相关规划、政策法规和相关研究成果所确立的状态所评价的结果,既能反映完成所确立的指标状态的程度,还能为政策制定和实施提供依据;③定量性原则,为避免主观评价可能对评价结果的影响,所选择的指标应是相关公报、统计年鉴所统计和发布的重要指标,或有国家公布的相关数据直接或间接计算的数据,这些定量指标还能够在一定程度上反映所评价指标的定性内容;④政策制定与实施原则,所建立的指标体系要能反映到政府各个部门的职责,政府部门能够通过直接的政策影响促进生态文明建设。

2.2 指标选取

在对特大型城市资源环境问题和生态文明主要方面全面分析的基础上,遵循相关原则,通过对政府相关部门咨询调查,参考生态城市指标体系、绿色城市指标体系、宜居型城市指标体系、森林城市指标体系、可持续发展城市指标体系,总结现有生态文明评价指体系研究,本文设计了特大型城市生态文明评价指标体系(表3)。

表3 特大型城市生态文明评价指标体系Table 3 Ecological civilization evaluation index system of megacities

3 武汉市生态文明建设评价

3.1 武汉市情况简介

武汉市是湖北省省会城市和中部地区特大型城市。2011 年,武汉市年末常住人口827.24万人,其中非农村人口546.59×104人,城镇化率66.1%,人口、经济总量分别占湖北省17.4%和34.4%。

武汉市在取得社会经济巨大成就的过程中,也面临着资源环境消耗代价过大的困境。这主要表现在,城市环境空气质量较差,水资源污染严重,单位GDP的能耗、水耗和三废排放过高,城区人口密度过高,交通拥挤、住房拥挤等一系列问题。

3.2 评价方法与步骤

武汉市生态文明评价是相对于国家标准、规划、政策和研究成果所确定的目标值进行的评价,所评价的结果是表明该指标完成目标值情况的评价值。在评价的过程中,按照以下步骤进行:首先,根据国家制定的相关国家标准、规划、政策为评价标准,对指标层各指标2006—2011 年指标值进行无量纲处理;其次,运用层次分析法和熵值分析法相结合的方法确定各指标层权重;然后,采用多层次综合评价的方法对武汉市2006—2011 年生态文明准则层和目标层进行评价;最后,根据评价结论,总结武汉市生态文明建设的成就、特征,提出推进武汉市生态文明建设的对策建议。

3.3 数据来源

各项指标数据来源于2006 年到2012 年历年《武汉市统计年鉴》、《武汉市国民经济和社会发展统计公报》、《武汉市水资源报告》、《武汉市环境状况公报》。

指标目标值来源于国家相关生态环境质量标准、全国国民经济与社会发展“十二五”规划、武汉市国民经济与社会发展“十二五”规划、武汉市“十一五”住房与房地产业专项规划、国家园林城市规定、国际现代城市规定等相关标准。其中,城市空气质量评价目标值来源于城市空气质量标准(GB 3095—1996)中二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区标准值;城区环境噪声平均值目标值来源于城市区域环境噪声标准(GB3096- 93)中二类混合区指工业、商业、少量交通和居民的混合区标准值。

3.4 指标的无量纲处理

设Hij为指标层指标xij统计值或测算值,Tij为指标层指标xij的评价目标值。指标层指标的目标值基本评价水平定为100%,高于100%表明该指标层的评价高于生态文明目标水平,低于100%则表明该值没有达到生态文明目标水平。

如果指标层指标为正指标,即Hijk或Tijk数值越大表明该指标水平越高。对于正指标而言,Hij/Tij值越大,表明该指标相对于目标值处于发展水平的较高阶段;Hij/Tij值越小,表明该指标相对于目标值水平处于发展水平的较低阶段。

单项正指标评价公式为:

xijk=(Hij/Tij)×100%

如果指标层指标为逆指标,即数值越大表明该指标水平越低。对于逆指标而言,如果Tij/Hij值越大,表明该指标相对于生态文明目标水平处于发展水平的较高阶段;Tij/Hij值越小,表明该指标相对于生态文明目标水平处于发展水平的较低阶段。

单项逆指标评价公式为:

xijk=(Tij/Hij)×100%

3.5 指标的权重

采用层次分析法和熵值法相结合的方法确定指标权重。通过计算,指标层相对于准则层指标权重和相对于目标层最终权重如表4所示。

3.6 评价结果

通过指标层无量纲处理,先评价出指标层评价值,然而运用多层次综合评价的方法,依次评价出准则层指标和目标层评价值。

3.6.1 生态环境健康度评价

从武汉市2006—2011年生态环境健康度评价结果来看(图1):①武汉市2006—2011年城区环境空气二氧化硫含量一直优于目标值,2011年完成标准值高达154%,成效突出;②武汉市城区环境空气可吸入颗粒物含量除2011年到达目标值100%,2006—2010年均低于城区环境空气二类区标准,说明武汉市治理环境空气可吸入颗粒物控制成效明显;③武汉市污水排放量占水资源总量比例评价值除2010 年由于降水较多的原因,完成目标值150%,其他年份均没有完成目标值,这说明武汉市污水排放规模过大,污染排放超过水资源自净能力;④全年降水PH平均值除2011 年完成目标值的102%,但其他年份没有达到完成目标值,武汉市降水总体呈酸雨状态;⑤城区环境噪声平均值2007、2008和2009 年均值评价超过100%,其他年份没有达到标准,需要治理噪声污染。

表4 特大型城市生态文明评价指标权重和评价目标值Table 4 Ecological Civilization Evaluation Index Weights and Evaluation Target values of Megacities

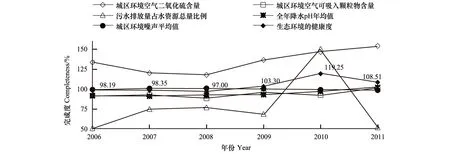

图1 武汉市生态环境健康评价结果Fig.1 Evaluation results of health degree of ecological environment in Wuhan

3.6.2 资源环境消耗强度评价

从武汉市2006—2011 年资源环境消耗强度评价结果来看(图2):①武汉市2006—2011年单位GDP能耗虽然进步明显,但均没有达到国家国民经济十二五规划目标,需要采取措施进一步降低单位GDP能耗;②武汉市2006—2011 年单位GDP水耗降低明显,2011 年达到万元GDP耗水40 t标准(不含第一产业),说明武汉市节约用水成效明显;③武汉市2009—2011 年单位GDP废水排放量均控制在20 t以下标准,说明武汉市废水排放控制效果较好;④武汉市2006—2011 年单位GDP废气和单位GDP工业固体废弃物排放较高,评价值均低于100%水平,武汉市需要加强控单位GDP废气和单位GDP工业固体废弃物排放规模。

图2 武汉市资源环境消耗强度评价结果Fig.2 Evaluation results of consumption intensity of resource environment in Wuhan

3.6.3 面源污染治理效率评价

从武汉市2006—2011 年面源污染治理效率评价结果来看(图3):武汉市2006—2011 年工业粉尘去除率、工业废水排放达标率、工业固体废弃物综合利用率、城市生活污水集中处理率、城市生活垃圾无害化处理率都有很大进步。2011 年,武汉市工业粉尘去除率、工业废水排放达标率、工业固体废弃物综合利用率、城市生活污水集中处理率、城市生活垃圾无害化处理率分别完成100%处理率的99.35%、99.21%、97.58%、92.2%和90.24%。工业部门“三废”治理效率较高,居民部门城市生活污水集中处理率、城市生活垃圾无害化处理率均只有92.2%和90.24%,需进一步提高。

图3 武汉市面源污染治理评价结果Fig.3 Evaluation results of Governing efficiency of Non-point source pollution in Wuhan

3.6.4 居民生活宜居度评价

从武汉市2006—2011 年居民生活适宜度评价结果来看(图4):①武汉市2006—2011 年森林覆盖率和城市绿化覆盖率均没有达到国家园林城市和现代城市标准,2011 年评价值分别只有目标值的95.71%和92.93%,需要加强建设;②武汉市2006—2011 年城区人口密度仍然过大,超过每平方公里5000 人目标,2011年评价值为目标值的91.66%,需要进一步优化和扩大城区土地利用规模;③武汉市城区人均道路面积建设效果明显,2011 年评价值为102.25 分;④武汉市城区人均住房面积与武汉市“十一五”住房与房地产业专项规划“十二五”期末人均36 m2标准仍有很大差别,2011 年评价值为89.58%,需要进一步加强建设。

图4 武汉市居民宜居度评价结果Fig.4 Evaluation results of resident livable degree in Wuhan

图5 武汉市生态文明综合评价结果Fig.5 Comprehensive evaluation results of ecological civilization in Wuhan

3.6.5 综合评价

从武汉市2006—2011 年综合评价结果来看(图5),武汉市生态文明综合评价完成度逐步上升,2010 年和2011 年评价值分别为99.08%和99.18%,逐步接近生态文明各指标综合评价的目标值。从准则层评价值来看,完成生态文明目标值的准则层指标是生态环境健康度2009、2010和2011 年评价值,评价值分别为103.31%、119.25%和108.51%。资源环境消耗强度、环境污染治理效果、居民生活宜居度3个准则层指标没有完成国家生态文明建设目标,需要加强建设。

4 讨论与政策建议

综合来看,武汉市2006—2011 年生态文明建设成效明显,各年评价结果基本反映了武汉市历年资源环境问题的主要方面和生态文明建设状态,这对于指导武汉市进一步推进生态文明建设具有指导意义和参考价值。具体来讲,武汉市生态文明建设需要进一步加强以下方面建设:

(1)在生态环境保护方面,武汉市要进一步优化控制环境空气质量,特别是控制环境空气中可吸入颗粒物的含量;要控制废水排放规模,通过废水资源的净化和无害化处理,循环利用废水资源;采取多种途径,控制环境噪声分贝值,减少环境噪声污染;通过措施,降低大气中硫化物含量,提高降水PH值。

(2)在资源能源节约方面,由于武汉市单位GDP能耗、单位GDP废气排放量和单位GDP工业固体废弃物排放量仍有一定改进空间,武汉市要从总量控制和强度控制两个方面,严格控制高耗能、高污染工业项目,控制机动车和工业企业废气排放等多种措施,进一步降低单位GDP能耗,单位GDP废气排放量和单位GDP工业固体废弃物排放量。

(3)在面源污染治理方面,由于武汉市工业“三废”治理效率较高,武汉市面源污染治理的重点应是对城市生活污染和生活垃圾的治理。武汉市应扩大生活垃圾的处理能力,提高城市生活污水集中处理率和城市生活垃圾无害化处理,循环利用可再生利用的城市生活“矿产”。

(4)在城市宜居建设方面,一方面,武汉市森林覆盖率和建城区绿化覆盖率虽然近几年取得了一定成绩,但仍然偏低,武汉市不仅要进一步提高森林覆盖面积和建城区绿化面积,以提高武汉市生态资源存量,提高城市宜居度;另一方面,武汉市人口密度仍然过高,城市人均道路面积和人均住房面积还处于拥挤阶段,武汉市要扩大和优化城市空间,减低人口密度,提高城市居民住房面积。

[1] 刘国,许模,于静.可持续发展评价指标体系研究评述.成都理工大学学报(社会科学版),2007, (3):29- 33.

[2] Eric N, The human development index and sustainability: A constructive proposal, Ecological Economics, 2001, 39(10):101- 114.

[3] Adrián B R, Américo S V. Proposal and application of a sustainable development index, Ecological Indicators,2002,2(12):251- 256.

[4] Huber J. Towards industrial ecology: sustainable development as a concept of ecological modernization, Journal of Environmental Policy and Planning, 2000,2(2): 269- 285.

[5] 李文华,刘某承.关于中国生态省建设指标体系的几点意见与建议.资源科学, 2007, (5):2- 8.

[6] 张文辉.基于G1 赋权模型的生态城市发展管理评价.中国人口·资源与环境, 2012, (5): 81- 86.

[7] Register R, Ecocity B. Building Cities for a Healthy Future, North Atlantic Books, 1987,13- 43.

[8] 中央编译局和厦门市“生态文明”联合课题组研制的“生态文明(城镇)指标体系,http://politics.people.com.cn/GB/8198/8525962.html, 2008- 12- 16.

[9] 关琰珠,郑建华,庄世坚.生态文明指标体系研究. 中国发展,2007,(2):21- 27.

[10] 严耕,林震,杨志华.中国省域生态文明建设评价报告(ECI 2010).北京:社会科学文献出版社.2010.

[11] 杨开忠.谁的生态最文明—中国各省区市生态文明大排名.中国经济周刊,2009, (32):8- 12.

[12] 梁文森.生态文明指标体系问题.经济学家,2009,(3):102- 103.

[13] 曾刚.基于生态文明的区域发展新模式与新路径.云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2009, (5):33- 43.

[14] 高珊,黄贤金.基于绩效评价的区域生态文明指标体系构建—以江苏省为例.经济地理, 2010, (5):823- 828

[15] 何天祥,廖杰,魏晓.城市生态文明综合评价指标体系的构建.经济地理,2011, (11): 1897- 1900.

[16] 申振东.建设贵阳市生态文明城市的指标体系与监测办法.中国国情国力,2009,(5):13- 16.

An evaluation index system for ecological civilization construction in megacities and its research applications: the case of Wuhan City

ZHANG Huan1,2, CHENG Jinhua1,2,*, FENG Yin2, CHEN Dan2, NI Lin2, SUN Han2

1MineralResourcesStrategyandPolicyResearchCenter,ChinaUniversityofGeosciences(Wuhan),Wuhan430074,China2SchoolofEconomicsandManagement,ChinaUniversityofGeosciences,Wuhan430074,China

Striving to develop an ecological civilization is a grand strategy of the Communist Party of China to achieve harmonious development of the social economy and of resources and the environment. The strategy is an aggressive response to the grim reality that the social economy is being developed at the cost of resources and the environment. As a focal center of society, the economy, culture, and population, the megacity in China is a place where the issue of resources and environments is foregrounded. Therefore, the construction of an ecological civilization in a megacity has a particularly important role to play in the overall strategy of developing China′s ecological civilization. Though issues relating to resources and environments are different in megacities compared with mid-sized and small cities, within the different megacities there are commonalities in terms of the ecological environment and the current status of ecological civilization construction. There is, therefore, an urgent need to develop an evaluation index system for ecological civilization construction that reflects the particular features of issues pertaining to resources and environments in megacities. This would enable the construction of an ecological civilization at this mega scale in alignment with the evaluation results. Our paper focuses on ecological civilization construction in megacities. Based on our analysis of the current status of megacities and the prominent contradictions that exist between issues relating to resources and environments and socioeconomic development, we established an index system for evaluating ecological civilization in megacities. This system includes 20 indicators, covering the following four aspects: the degree of ecological and environmental health, consumption intensity of resources and environments, efficiency of non-point pollution governance, and residential livability. Considering national standards, policy and planning requirements for each indicator, and the development goal of each indicator established through correlational research, we evaluated the performance of ecological civilization construction efforts during the period from 2006 to 2011 in Wuhan. Our evaluation results show that Wuhan should take pertinent countermeasures regarding ecological protection, conservation of resources and energy, non-point pollution regulation, and livable city construction to push forward its efforts to construct an ecological civilization. These countermeasures include the following: (1) Wuhan should further control levels of inhalable particles, reduce the sulfide level in the atmosphere, recycle waste water resources, control the scale of sewage discharge, and control noise pollution in urban areas. (2) The city should markedly reduce energy consumption, exhaust emissions, and industrial solid waste emissions per unit of GDP, and should pay more attention to controlling their total amounts and intensity. (3) Abilities to regulate and comprehensively utilize the city′s domestic sewage and household garbage should be improved, and renewable “mineral products” arising from urban living should be recycled. (4) Special efforts should be made to improve the percentage of forest coverage and the urban greening rate, to reduce population density, and to resolve issues of housing and traffic congestion.

ecological civilization; megacities; index system; evaluation; Wuhan

国家社科基金重大项目(11&ZD040);国家社科基金项目(11BKS045; 12CKS022; 13CKS021); 国家自科基金项目(71103164);中央高校基本科研业务费专项科研基金项目(CUG110835);湖北省资源环境经济研究中心(开放基金)项目(G2012001A)

2013- 03- 22;

日期:2014- 03- 25

10.5846/stxb201303220493

*通讯作者Corresponding author.E-mail: chengjinhua100@126.com

张欢,成金华,冯银,陈丹,倪琳,孙涵.特大型城市生态文明建设评价指标体系及应用——以武汉市为例.生态学报,2015,35(2):547- 556.

Zhang H, Cheng J H, Feng Y, Chen D, Ni L, Sun H.An evaluation index system for ecological civilization construction in megacities and its research applications: the case of Wuhan City .Acta Ecologica Sinica,2015,35(2):547- 556.