安全性服装的设计模式

沈 雷,方东根,童夏青

(生态纺织教育部重点实验室(江南大学),江苏 无锡 214122)

安全性服装的设计模式

沈 雷,方东根,童夏青

(生态纺织教育部重点实验室(江南大学),江苏 无锡 214122)

目前国内外关于安全性服装的研究主要体现在设计实践与技术应用领域,对其设计模式进行系统研究的很少。为找到安全性服装设计的普遍规律,通过对近年来国内外相关文献进行分析,同时对典型设计实践进行归纳总结,在明确设计方法的基础上,提出“确定设计原则—选取安全因子及设计手段—设计实现及效果评价—再设计及完善标准”作为安全性服装设计的一般模式,旨在为未来的设计提供参考。在安全性服装的设计过程中遵循“以人为本,绿色安全”的理念,同时加强对各项标准的研究与完善,营造一个以标准维系的服装安全系统。

安全性服装;安全因子;设计;标准

安全性服装[1]是指从服装的设计、选料到生产等各个环节,通过添加安全因子,消除服装固有的或外界对人体产生的安全隐患,对穿着人员起到最大限度的安全防护作用的服装。安全性服装不仅要求服装本身是安全的,同时通过服装安全系统,能实时对外界的安全隐患做出反应。随着人们安全意识的增强,安全性服装的设计手段不断丰富,通过结合电子信息技术[2-4]、新型材料科学[5-7]、物联网科学[8-9]等多学科交叉运用,服装安全设计[10]理论不断得到完善。

目前国内外关于安全性服装的研究主要体现在设计实践与技术应用领域:Ashdown S等[11]针对毒气危害进行了STEPO(单兵毒气防护服)的设计;Rantanen J等[2]针对一些户外活动,特别是钓鱼,开发出了定位智能背心,使钓鱼者能记录某个钓鱼地点,同时通过对最后10 km路径的记录可以帮助钓鱼者导航以使其沿原路返回。国内学者在安全性服装方面也做了大量的研究,并开始着手对其设计模式进行分析。田苗等[12]对智能服装的设计模式与发展趋势进行了探讨;辛丽莎等[13]对防护服装功能实现的设计模式进行了研究,提出“分析应用需求—确定设计手段—评价实现方案”的设计模式。然而防护服装与智能服装和安全性服装不尽相同,防护服装和智能服装强调衣服的功能性,只是根据用户的需求进行设计与评价,而忽略了包括标准在内的服装安全系统的构建,因此不能保证服装的安全性。

为此,本文以近年来国内外相关文献以及典型设计实践分析为基础,通过一系列归纳总结,从设计原则、设计手段、设计实现及效果评价3个角度探寻安全性服装的一般规律,拟提出新产品开发设计的一般模式,完善安全性服装的理论,为未来的设计提供参考。

1 安全性服装设计方法

安全性服装与其他服装不同,在其设计过程中需要紧密围绕以标准维系的服装安全系统,同时它结合了多学科的交叉运用,设计模式十分复杂。为更好地研究其设计模式,需对其设计方法进行深入剖析。

1.1 按思维方式分

在安全性服装的设计过程中,一些人希望在一件衣服上实现不同的安全防护效果,即“一衣多穿”“一衣多用”;而另一些人主张将服装通过号型、年龄、性别、季节、行业、阶层等进行区分,从而实施精确的设计,达到特定的安全目标。这2种不同的思维方式共同推动安全性服装朝着更加轻便安全的方向发展。

1.1.1 精确设计

对安全性服装进行精确设计,是当今社会的主流方向。精确设计将影响服装安全的个性因素不断细化,最大限度地实现量身定制的效果。早期针对安全性服装精确设计的研究主要集中在结构方面,通过对人体体型、关节活动范围[14](range of motion,ROM)、操作灵活性等影响因素进行细化,主张对服装的号型进行细化研究,比如Susan P等[15]通过3-D扫描技术测量人体数据以绘制服装纸样,从而最大限度地满足服装的合体性。近年来针对不同人群进行精确设计已成为了安全性服装研究的热点,如校服[16]、矿工服、孕妇装等安全性服装的设计,同时各项标准也在不断细化。这些精确设计的方法提升了安全性服装安全功能的实现。

1.1.2 模糊设计

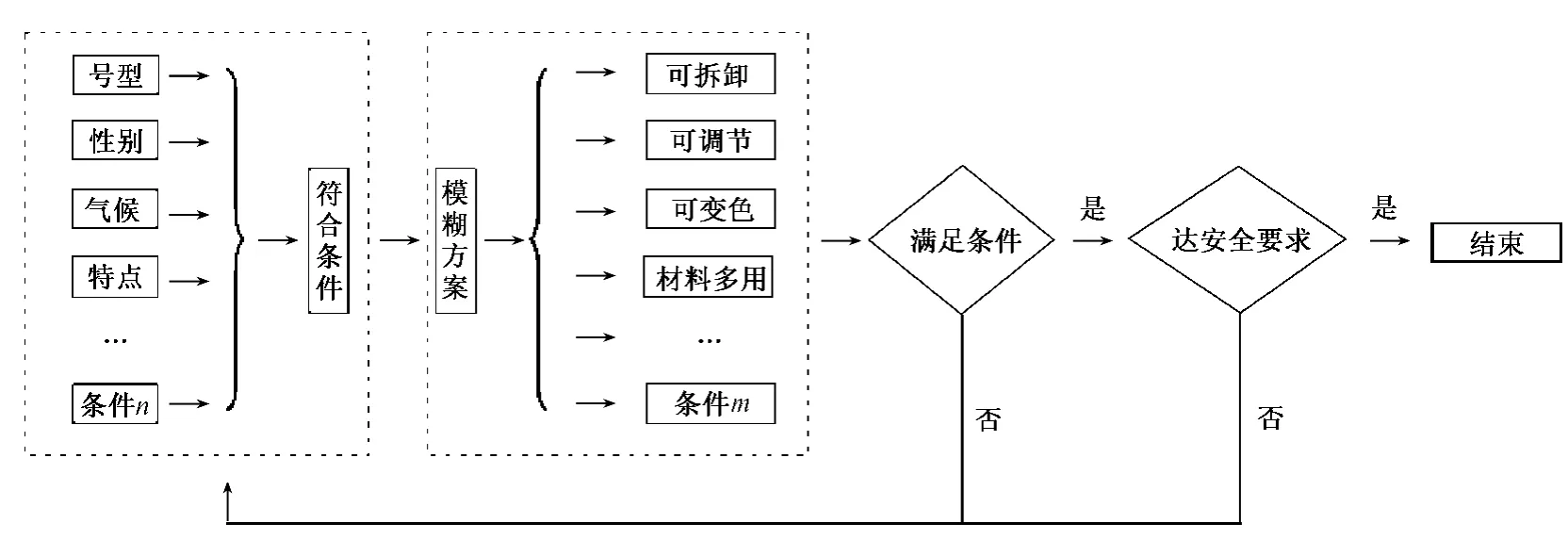

在安全性服装的设计过程中,人们发现精确设计不仅耗时耗力,并且难以适应多变的环境。随着全球化概念的加深,人们对服装产生了多元化需求,着衣风格也越来越模糊化,比如中性服装等。服装指向性需求的模糊与不确定[17]催生了模糊设计[18-19]的出现。模糊设计在安全性服装上的应用即将影响服装的个性因素通过模糊系统最大限度地在一件衣服上实现融合,从而实现“一衣多穿”“一衣多用”,且安全理念贯彻始终,安全性服装模糊设计流程图如图1所示。

模糊的思想在工业设计领域应用较为广泛,Allen J K等[20]通过对建模过程运用模糊理论,使得整个设计过程变得简便与宏观化。近年来模糊思想在服装上的运用也越来越普遍:网络品牌CITYTIDE BRAND通过抽褶、缠绕及翻折等手法对服装进行模糊设计,使得一块布料可以穿出衣服、裙子、连衣裙等不同效果,实现了服装的多用性;乐高公司[21]生产的且2008年被评为INPEX匹兹堡国际发明金奖的乐高登山服,将12件单品组合成1件衣服,可适应不同的户外环境,同时也使旅行更加轻便。模糊的思想使安全性服装的设计更加具有实施性,也更加人性化。

图1 安全性服装模糊设计的流程图Fig.1 Flow chart of fuzzy design of security clothing

1.2 按实现方式分

安全性服装实现方式主要包括2类:一类是信息科技创新设计;一类是材料复合创新设计。

1.2.1 信息科技创新设计

信息科技在服装中的运用实现了服装的智能化。通过与微电子元件、智能元件的有机结合,使服装能感知人体内外部环境的变化,并且能实时对这些变化做出反馈和反应。目前智能安全系统主要由信息采集模块、微处理器模块和终端3个部分组成,被广泛应用于医疗安全类和环境安全类服装,通过结合多种传感器实现对人体生理体征的监测以及对特种环境中的安全隐患进行预防。

1.2.2 材料复合创新设计

材料是制作服装的基础,对于材料的设计也是安全性服装设计的重中之重。材料复合创新设计主要针对纤维、面料展开,通过微胶囊化加工等手段实现材料的多功能化。目前安全性服装中采用的材料有光敏、热敏变色材料、形状记忆材料、导电纤维、光学纤维、蓄热调温纤维等,比如日本东丽公司开发的热敏变色织物Sway,可以根据用途的不同设定相应的变色温度,被广泛应用于各类安全性服装中。同时“面料分层系统”[22]拓展了材料的使用范畴,通过多层面料系统的设计方法可以将具备不同功能的面料用于同一服装的设计,从而达到舒适性与安全性的最大化。

2 设计原则确定

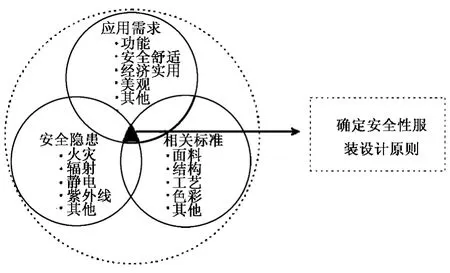

对于安全性服装而言,安全是目的,要实现这个目的,需要对应用需求、安全隐患、相关标准有全面的认识与了解,因此这也成为了安全性服装设计原则确定的3项基础性工作,图2示出安全性服装确定设计原则的模型。

2.1 应用需求调研

图2 安全性服装设计原则的确定模型Fig.2 Modeling determination of design principles of security clothing

目前在服装设计之初对应用需求进行调研已经成为该领域的共识。以人为本是安全性服装的一大设计理念,而针对应用需求调研的方法主要有问卷、座谈、决策树[23]、文献分析以及大数据分析等。安全性服装的应用需求调研要求更加细致与全面,对于调研的方法也应更加科学。比如问卷样本容量的确定关系到调研成本与成效;同时需要运用互动矩阵[24]对影响调研对象的因素(比如生理因素、心理因素等)进行归类,了解各因素之间的关系。针对应用需求进行调研可以更好地了解用户的喜好,从而设计出消费者满意的产品,为产品的人性化与产业化奠定基础。

2.2 安全隐患确定

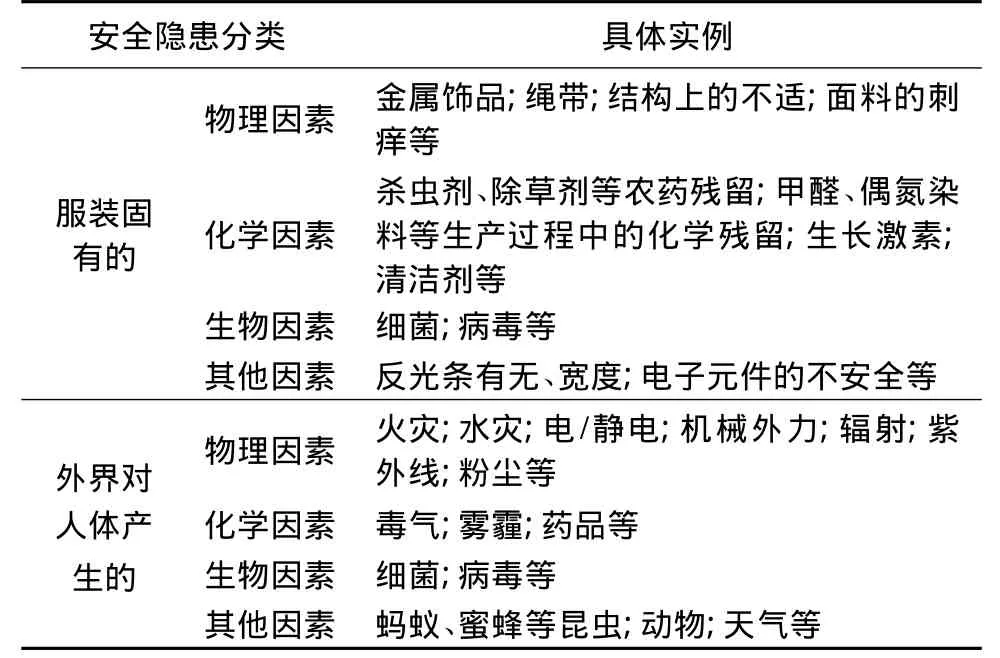

安全隐患包括服装固有的和外界对人体产生的2类,主要由物理、化学、生物等因素导致。表1示出安全隐患的分类及实例。

表1 安全隐患的分类及实例表Tab.1 Classification and example of hidden danger

服装固有的安全隐患一方面是材料固有的,另一方面是在加工过程中引起的。而外界对人体产生的安全隐患主要与服装使用环境相关,在设计过程中应根据用途的不同进行相应环境分析。安全隐患的确定直接影响安全性服装的安全防护效果,只有确定了安全隐患,才能对症下药,因此在设计过程中要对安全隐患进行全面的分析。

2.3 相关标准研究

安全性服装的设计必须紧密围绕以标准维系的服装安全系统,各项标准不仅制约服装的设计,另一方面也为设计提供了参考,因此研究相关标准成为了安全性服装确定设计原则的基础性工作。对于安全性服装而言,只有通过仔细研究相关标准,并遵循标准进行设计,才能让消费者信服其安全度。对于市场上尚未有具体标准的服装类别,特别是智能安全服装,需要通过效果评价以确保其安全性,从而进一步完善其标准,为未来的设计提供依据。

关于安全性服装的标准多种多样,包括面料、工艺、色彩、检测等方面,同时不同的服装也需要遵循不同的标准。如GB/T 13640—2008《劳动防护服号型》是关于劳动防护服号型的国家标准;AQ/T 1105—2014《矿山救援防护服装》规定了矿山救援防护服装的制作标准;GB 17956—2000《防尘服》规定了防尘服的制作标准;GB/T 411—2008《棉印染布》是关于棉印染布的国家标准等。因此,在设计之初就必须对所要设计服装涉及的标准加以研究,这样才能最大限度地保证其安全性。

3 安全因子及设计手段选取

安全因子及设计手段的选取是安全性服装设计中关键的一环,它关系到设计效果能否实现及其制作成本。Goldman[25]针对普通服装的设计提出了“4F”原则:即 Fashion(时尚性)、Fit(适合性)、Feel(舒适性)、Function(功能性)。而针对儿童智能安全服装的设计,贺义军等[26]提出了1T2F模式:1T指传统(Tradition),2F指功能(Function)和时尚(Fashion)。这些都为安全性服装设计提供了参考,在安全性服装选取安全因子及设计手段的过程中要综合考虑各种因素,以实现最优化。

3.1 安全因子选取

安全因子[1]是指在服装中能消除服装固有的或外界对人体产生的安全隐患,对人体起到最大限度的安全防护的物质元素。安全因子并不是绝对安全的物质元素,本来安全的元素通过不同的设计也可能会产生安全隐患,比如绳带等;本来不太安全的元素在某些衣服上的添加能克服较大的安全隐患:比如影响服装舒适性、透气性的反光条在环卫服、校服等服装上的应用能对司机起警示作用以保证行人的人身安全,对人体有辐射危险的GPS定位器能保证儿童、老年痴呆患者等特殊人群被监控而避免走失等;同时安全因子的添加也可能会产生新的安全隐患,因此在安全因子的选取上并没有一个固定的准则,原则上对人体产生正安全防护作用的安全因子都可以运用于安全性服装的设计中,但在设计过程中应保证安全因子安全性的最大化(比如利用荧光面料[27]代替反光面料提升其功能,改变其服用性能),通过在设计过程中对安全因子的不断改进,以实现对安全隐患的控制。

3.2 设计手段选择

安全性服装的设计手段主要针对材料、结构造型、色彩、工艺技术4个维度展开。在选择设计手段的过程中,运用互动矩阵了解这4个维度之间的关系,同时将模糊设计与精确设计的思想运用于安全性服装的4个维度。

安全性服装在材料上的创新是该领域最常运用的手段,目前已运用新材料设计出不同功能的安全性服装,比如运用反光、荧光材料设计出具有安全警示作用的校服,运用iBeacon设计出具有超强室内定位功能的矿工服以保证发生矿难时对矿井人员的及时营救,运用TPU材料设计出具有减压功能的校服[28]等。材料的创新为安全性服装的设计提供了更多可能。

针对结构造型进行设计对其安全功能的实现十分重要,同时也是安全性服装常用的手段,比如将衣服设计成可拆卸(袖子、裤腿等可拆卸)、可调节(腰部、下摆等可调节)等样式。在结构造型的设计过程中要以人体工程学为依据,将设计空间分为内部和外部,进行相应设计。在内部设计中保证服装舒适性,在外部设计中着重强调美观性。

色彩是安全性服装设计过程中最容易被忽视的安全元素,但色彩因为对人体视觉上的极大冲击力而不可小觑,安全性服装的色彩受到安全标准的限制,要严防在染色过程中偶氮染料等因素产生的不安全性。天然彩棉能避免染色产生的安全隐患而具有天然的色彩,绿色作为比较安全的颜色也应该在安全性服装的设计中加以体现。同时变色服装、迷彩服等服装对色彩要求较高,在色彩设计过程中要尤为注意。

工艺技术关乎安全性服装能否加工以及其实现效果,同时也影响了安全性服装的产业化,因此需要重视。目前,安全性服装的工艺技术相对比较受限,比如电子元件与服装结合的问题:一方面电子元件的成本较高,同时简单叠加使其可以分离衣服单独存在,另一方面电子元件本身的局限(体积相对较大、能耗问题很难解决、不能水洗等)使衣服的服用性受到极大影响。而电子元件因为其独特的功能在安全性服装中的运用越来越普遍,未来需要加强工艺技术的创新,以推进安全性服装的发展。

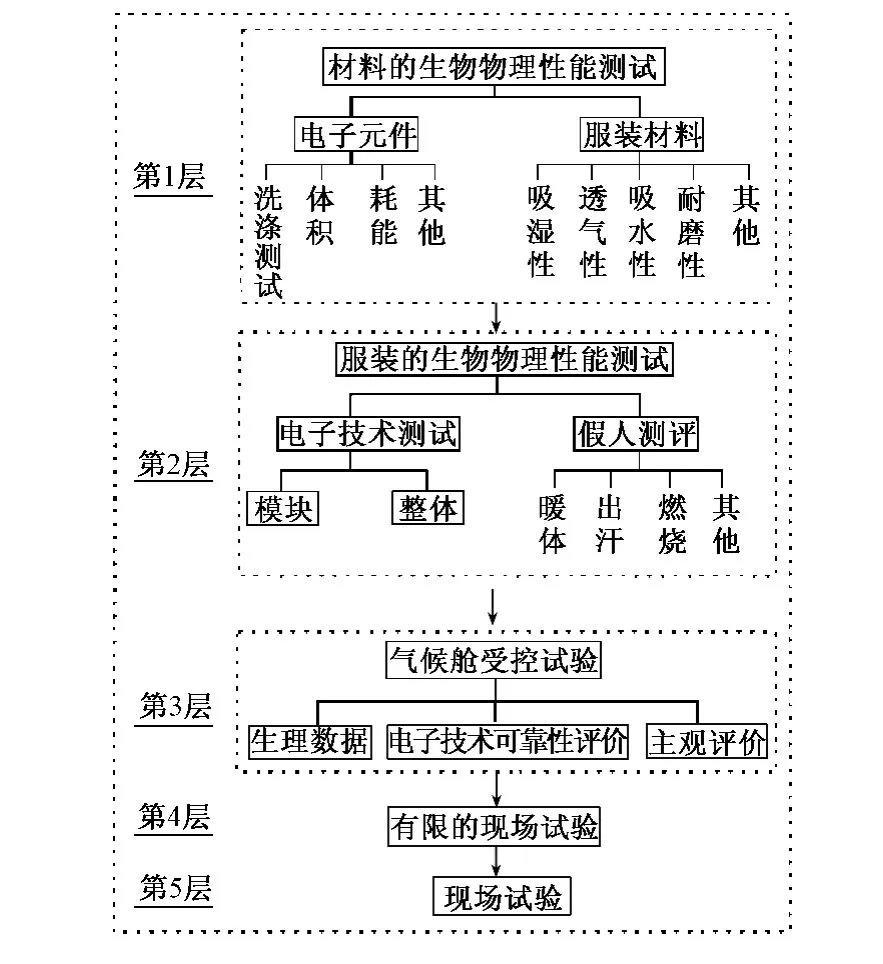

4 设计实现及效果评价

通过确定设计原则以及对安全因子及设计手段的筛选,接下来就是设计实现的过程,而这个过程中难免产生新的安全隐患,同时安全性服装预期的安全效果能否实现不得而知,因此需要进行综合的评价。目前国内外在评价防护服新产品性能时主要采用5级分析系统[29],而对于安全性服装的评价同样也可以采用分级式测评,分别从材料的生物物理性能测试、服装的生物物理性能测试、气候舱受控试验、有限的现场试验及现场试验5个方面对安全性服装进行全面的评价。但考虑到安全性服装设计方法的多元化,而电子信息技术在安全性服装中的运用越来越普遍,因此有必要将结合电子元件的安全性服装分开讨论。这必然又会降低系统性,综合考虑后,提出“分层决定法”[30]进行补充:将原先评价的5级相应分成5层,而在每层中将各种可行选择详细列出,以树状图排列,根据安全性服装设计的手段按顺序在各层中找出合适的评价内容,并且将这些评价内容在树形图中连线得出所需评价方案,图3示出安全性服装的评价模型。在评价过程中要坚持“以人为本、绿色安全”的理念,例如运用暖体假人[31]进行模拟、对于电子元件进行回收利用等。

图3 安全性服装的评价模型Fig.3 Evaluation model of security clothing

5 再设计及标准完善

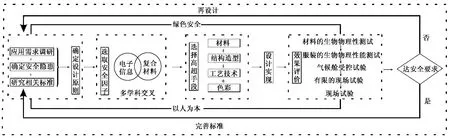

安全性服装的特点是强调对服装安全系统的构建,而标准是衡量服装安全与否的标尺,因此安全性服装设计的一般模式可以总结为“确定设计原则—选取安全因子及设计手段—设计实现及效果评价—再设计及完善标准”,如图4所示。

图4 安全性服装的设计模式Fig.4 Design process of security clothing

在安全性服装的设计中,通过5级分析系统的评价可以对服装的安全效果有大体的了解,同时通过对服装进行优化再设计,使安全效果不断提升。但设计不是终点,由于目前安全性服装的设计主要体现在设计实践与技术应用领域,对其理论的研究相当匮乏,为了提高消费者的安全消费意识,同时也为了提升安全性服装的安全说服力,要加强对以标准维系的服装安全系统的构建,从而形成一种良性循环,不断推动安全性服装的发展。在整个过程中,标准是设计的依据,同时通过设计不断完善标准,为后续的设计提供了参考。

6 结语

服装安全设计是未来服装的发展趋势,随着绿色服装、智能服装等新型服装的出现,一种以安全为目的,结合当下新型材料科学、电子信息技术等多学科交叉运用的安全性服装,既满足了人们日益高涨的安全防护需求,也满足了人们对新鲜事物的求知欲。但当前安全性服装主要体现在设计实践及技术应用领域,而且在设计过程中也出现了很多弊端,如价格成本问题、电子元件的水洗问题及服用性问题等,这些都是限制安全性服装发展的难题。相信未来科技的发展会克服这些难题,推动安全性服装的设计不断优化。

安全性服装设计过程中最重要的环节是服装安全系统的构建,只有形成一种安全环境,才能使安全性服装真正地被消费者接受,并且成为一种需要,因此,在未来安全性服装的研究过程中要加强对各项标准的研究与完善,营造一个以标准维系的服装安全系统。

[1] 沈雷,洪文进,唐颖.基于绿色时代下的新型安全性服装设计[J].上海纺织科技,2013,19(4):60-62.SHEN Lei,HONG Wenjin,TANG Ying.New safety clothing design under green era[J].Shanghai Textile Science & Technology,2013,19(4):60 -62.

[2] RANTANEN J,ALHO T.Wearable platform for outdoor positioning[C]//Fourth International Conference on Machine Automation.Tampere:[s.n.],2002:347 -357.

[3] SEYMOUR S.Fashionable Technology[M].[S.l.]:Springer Verlag GmbH,2008.

[4] TANG S L P,STYLIOS G K.An overview of smart technologies for clothing design and engineering[J].International Journal of Clothing Science and Technology,2006(18):108 -128.

[5] SARIERR N,ONDER E. Organic phase change materials and their textile applications: an overview[J].Thermochimica Acta,2012(4):7 -60.

[6] KIEKENS P,JAYARAMAN S.Intelligent Textiles and Clothing for Ballistic and NBC Protection[M]//NATO Science for Peace and Security Series B:Physics and Biophysics.Berlin:Springer,2012:130 -168.

[7] ZHANG X.Heat-storage and Thermoregulated Textiles and Clothing:in Tao(ed),Smart Fibres,Fabrics and Clothing[M].Cambridge:Woodhead Publishing Ltd,2001:34-57.

[8] 斯素.运动用纺织品[M].王建明,关芳兰,译.北京:中国纺织出版社,2008:145-153.SHOO R.Textiles in Sport[M].WANG Jianming,GUAN Fanglan,Translating.Beijing:China Textile and Apparel Press,2008:145 -153.

[9] BARONE P W,BAIK S,HELLER D A,et al.Nearinfrared optical sensors based on single-walled carbon nanotubes[J].Nat Mater,2005(4):86 -92.

[10] 沈雷,洪文进.服装安全设计研究现状与发展趋势[J].丝绸,2014,51(1):45 -49.SHEN Lei,HONG Wenjin. Research status and development trend of safety clothing design[J].Journal of Silk,2014,51(1):45 -49.

[11] ASHDOWN S P, WATKINS S M. Concurrent engineering in the design of protective clothing:interfacing with equipment design,performance of protective clothing:fifth volume [C]// [S.l.]:American Society for Testing and Materials,1996:471 -485.

[12] 田苗,李俊.智能服装的设计模式与发展趋势[J].纺织学报,2014,35(2):109 -115.TIAN Miao,LI Jun.Design mode and development tendency of smart clothing[J].Journal of Textile Research,2014,35(2):109 -115.

[13] 辛丽莎,李俊,王云仪.防护服装功能设计模式研究[J].纺织学报,2011,32(11):119-125.XIN Lisha,LIJun,WANG Yunyi. Researchon functional design pattern of protective clothing [J].Journal of Textile Research,2011,32(11):119 -125.

[14] 中华人民共和国卫生部医政司.中国康复医学诊疗规范[M].北京:华夏出版社,1998:27-32.Ministry of Health of The People's Republic of China.Chinese Journal of Rehabilitation[M].Beijing:Huaxia Press,1998:27 -32.

[15] SUSAN P,ASHDOWN,LOKER S,et al.Using 3D scans for fit analysis [J].Journal of Textile and Apparel,2004,4(1):1 -12.

[16] NORRISH H,FARRINGDON F,BULSARA M,et al.The effect of school uniform on incidental physical activity among 10-year-old children[J].Asia-Pacific Journal of Health,Sport and Physical Education,2012,3(1):51-63.

[17] YOO J,HAJELA P.Fuzzy multicriterion design using immune network simulation[J].Structural and Multidisciplinary Optimization,2001,22(3):188 -197.

[18] HAKAN I,ESRA S. The design of thermoelectric footwear heating system via fuzzy logic[J].Journal of Medical Systems,2007,31(6):521 -527.

[19] LUO X N,HOU W B,et al.A fuzzy neural network model for predicting clothing thermal comfort[J].Computers and Mathematics with Applications,2007,53(12):1840-1846.

[20] ALLEN J K,KRISHNAMACHARI R S,MASETTA J,et al.Fuzzy compromise:an effective way to solve hierarchical design problems [J]. Structural Optimization,1992,4(2):115 -120.

[21] 胡晓.多功能服装的模糊设计方法研究[D].杭州:浙江理工大学,2013.HU Xiao.Fuzzy design method research of multiple functional clothing[D].Hangzhou:Zhejiang Sci-Tech University,2013.

[22] WANG Y Y,ZONG Y J,LI J,et al.Evaluating the moisture transfer property of the multi-layered fabric system in firefighter turnout clothing[J].Fibers &Textiles,2011(6):101 -105.

[23] MCCANN J,HURFORD R,MARTIN A.A design process for the development of innovative smart clothing that addresses end-user needs from technical,functional,aesthetic and cultural viewpoints [J]. Wearable Computers,2005(10):70-77.

[24] TAN Y B,CROWN E M,CAPJACK L.Design and evaluation of thermal protective flight suits:part I:the design process and prototype development[J].Clothing and Textiles Research Journal,1998,16(1):47 -55.

[25] GOLDMAN R F.The four'Fs'of clothing comfort[J].Environmental Ergonomics,2005(3):315 -320.

[26] 贺义军,舒鹦姿,洪文进,等.基于1T2F模式下儿童智能安全服装的设计研究[J].上海纺织科技,2013(11):41-42.HE Yijun,SHU Yingzi,HONG Wenjin,et al.Design of intelligent safety clothing for children based on 1T2F mode[J].Shanghai Textile Science & Technology,2013(11):41-42.

[27] 杨水,李瑛,徐创霞,等.有机荧光材料研究进展[J].化学研究与应用,2003,15(1):11 -15.YANG Shui,LI Ying,XU Chuangxia,et al.Study and developing of oranic fluorescent materials[J].Chemical Research and Application,2003,15(1):11 -15.

[28] 沈雷,方东根,张婷婷,等.一种减压校服:中国,201410119069.6[P].2014-05-05.SHEN Lei,FANG Donggen,ZHANG Tingting,et al.A decompression uniform:China,201410119069.6 [P].2014-05-05.

[29] UMBACH K H. Physiological tests and evaluation models for the optimization of the performance of protective clothing[C]//MEKJAVIC I B,BANISTER E W,MORRISON J B.Developments in Environmental Ergonomics.New York:IEEE Computer Society,1988:139-161.

[30] KNAPP J.Integrated protective clothing and equipment concept development plan[R].Ottawa:Canadian Forces,2005.

[31] 庞诚,陈景山.暖体假人在设计评价航天服调温功能中的作用[J].中国空间技术,1997(1):18-22.PANG Cheng,CHEN Jingshan.The action of warm false body in the design and evaluation of the role of spacesuit temperature adjustment function[J].China's Space Technology,1997(1):18 -22.

Design process of security clothing

SHEN Lei,FANG Donggen,TONG Xiaqing

(Key Laboratory of Eco-Textiles(Jiangnan University),Ministry of Education,Wuxi,Jiangsu 214122,China)

Currently,researches on security clothing,whether at home or abroad,mainly focus on design practices and technological applications while seldom focus on design patterns.In order to find a universal law of security clothing designing,a primary process to accomplish design of security clothing was put forward after analyzing related documents over the world in recent years and summarizing typical design practices.This process can be described by ″determination of design principles-selection of security elements and design method-implementation of design and evaluation of effect-redesign and standardization″.Based on clear design method,this pattern aimed at playing a leading role for the following practices.The whole process followed the concept of″people-oriented,green and security″,and enhanced the study and improvement of every criterion at the meantime.Therefore,a clothing security system with a standards would be created.

security clothing;security elements;design;standard

TS 941.2

A

10.13475/j.fzxb.20140505207

2014-05-27

2014-08-12

教育部人文社会科学研究基金项目(11YJA760059);江苏省产学研前瞻性联合研究项目(SBY201320235);江苏服装品牌创新战略研究项目(12SYC-047)

沈雷(1963—),男,教授。主要从事服装设计与品牌研究。E-mail:sl999@sina.com。