从“三美论”对比《红楼梦》两英译本中海棠诗的翻译

范梦清 曾文华

(华中农业大学外国语学院,湖北 武汉 430070)

从“三美论”对比《红楼梦》两英译本中海棠诗的翻译

范梦清 曾文华

(华中农业大学外国语学院,湖北 武汉 430070)

诗以言志,是古典小说的重要组成部分,是人物的性格与命运的体现。《红楼梦》是我国古典小说的巅峰,是一部具有高度思想性和艺术性的伟大作品,塑造了鲜明的人物角色,其中反映人物性格命运的诗歌也值得后人研究。本文运用著名翻译家许渊冲诗歌翻译的“三美论”,对三十七回海棠诗的两个译本进行对比,浅析霍克斯与杨宪益对原诗的理解和翻译。

三美论;海棠诗;诗歌翻译

一、引言

《红楼梦》是我国古典小说的巅峰,是一部具有高度思想性和高度艺术性的伟大作品,其文学成就至今难已超越。诗词曲赋与小说情节有机融合,为塑造典型人物服务,深化了小说的思想性及艺术性,因此其诗歌翻译对表达原文的思想内涵有着重要作用。

在《红楼梦》的英译本中,霍克斯的The Story o f the Stone及杨宪益夫妇的A Dream of Red Mansions是较为完整且影响力比较大的两个译本。本文将选取《红楼梦》第三十七回的四首海棠诗,探讨杨宪益与霍克斯对原诗的理解和把握。

二、“三美”论

“三美”论是由鲁迅在《汉文学史纲要》第一篇《自文学至文章》中首次提出来的:“意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也”。1978年,许渊冲在《毛主席诗词四十二首》序言中把鲁迅的三美说应用到中国古典诗词的翻译上来,提出了译诗要尽可能传达原诗的音美、意美、形美的理论。1983年,许渊冲在《翻译通讯》第三期上发表《谈唐诗的英译》,正式指出“翻译唐诗要尽可能传达原诗的‘意美’、‘音美’、和‘形美’……”,并解释道:“这就是说,译诗要和原诗一样能感动读者的心,这是意美;要和原诗一样有悦耳的韵律,这是音美;还要尽可能保持原诗的形式(如长短、对仗等),这是形美”。

三、诗歌“三美”再现

(一)意美。

海棠诗是第一次诗社诗翁们的作品,这组诗定为七律,颔联颈联对仗,且规定以“门”、“盆”、“魂”、“痕”、“昏”五个字为第一、二、四、六、八的结尾。格式如此严谨,但每位诗翁的作品却又风格迥异,将创作者的性格、追求融入其中。这五首诗歌,是五个人对海棠截然不同的理解,我们能从各自的海棠中,找到他们自己的影子。

探春全诗如同其人,自负英爽。诗以“斜阳”、“寒草”较为凄清的意象开头,却在颈联转写葱翠的青苔铺满海棠花盆,将意境转化为清新明快;“玉是精神”,“雪为肌骨”,探春笔下高洁的海棠正是她的追求;即使无力,海棠花却也并不会羽化,变成素衣仙子离开人间。探春并不消极厌世,而是勇敢去面对,超然豁达。宝钗的诗首联便是“珍重芳姿”,无论何时举止都端庄严谨,稳重温柔。她笔下的海棠偏爱素雅,却“淡极始知花更艳”,淡雅到了极点才更能体现其芬芳不凡,强调内在修养。尾联揭示她的海棠是个行为安分,洁身自好的淑女的化身,正如宝钗其人。宝玉用两个典故和比喻手法,形容白海棠的姿态容貌,分别与宝钗,黛玉相应。他的海棠晶莹剔透,冷艳美丽,却又笼罩着点点忧思,愁绪绵长。黛玉的海棠融其人于花中,冰清玉洁,却又孤独悲伤。她的海棠正同她自己,娇弱哀愁。诗作空灵飘逸,风韵别致。与探春不同,黛玉向往理想的仙境,来逃避对现实的不满。

1.情感风格。

对比杨译和霍译,整体上来说,霍译较为明快、直白,表意直接,感情热烈奔放;而杨译则继承原诗的含蓄婉转,缠绵悠长,让读者从字里行间去亲自感受,体会作者的语气,领悟作者的心境与感情变化。二者风格迥异,却是各有千秋。对比二者对探春诗作的翻译,我们发现:

霍诗开头描绘了一幅静态的雨后海棠图,并大胆将作者联想赋予诗中,想象斜阳为长满爬藤(这在原诗并未体现)的门镶了(gilde)一圈金边,读罢仿佛眼前看到斜阳的色彩。首句的重点在于door和flower-pot,恰与原诗韵脚的要求相应,展现了一种直观的视觉美。而杨译首联翻译的重点(stress)在于两句的开头chill和thick。chill将诗时节透漏给读者,并初步奠定感情基调,而thick也体现的是一种触觉,仿佛触摸到厚厚的青苔,强调需要作者细细品味的感觉美。颔联运用隐喻手法, “是”、“为”二字将海棠的精神和形貌分别比作白玉与白雪。杨译的处理方法是将原文对应翻译,海棠花高洁之气胜于白玉,淡雅的花朵如白雪般令人陶醉,精神与形貌在译文中地位同等。而霍译却更强调海棠花的洁白如雪,再次强调直接表现出来的视觉效果,并把原诗隐喻的海棠“高洁”之意通过pure as pure white jade直接展示出来。颈联及尾联霍译语气词o和最高级most以及感叹号的使用使得感情表达更为明显、直接;杨译则延续一贯的委婉抒情风格,娓娓道来。

2.对意象的处理。

在咏白海棠诗组中,作者大量运用典故,包含了大量文化意象,因此给翻译增加了相应的难度,而译者也在翻译过程中使用了不同的处理方法。比如下面一个译例:

出浴太真冰作影,捧心西子玉为魂。——宝玉

霍译:

A Yang-fei rising naked from the bath,

With a cool, chaste allure that she had not.

杨译:

Like Lady Yang’s shade, fresh from the bath, icepure,

Or Xi Shi’s mournful spirit fair as jade.

此联包含两个文化意象:出浴太真和捧心西子。出浴太真——杨贵妃,号太真。玄宗曾说:“岂妃子醉,直海棠睡未足耳。”捧心西子——春秋时越国美女西施。西子因心痛而捧心皱眉,仍然显得很漂亮。形容美女娇弱之态。古人赋海棠词中时有以杨妃、西施并举。

霍译的版本对原文典故的翻译仅仅点明杨贵妃,但并没有体现出西子的角色。他的处理办法是将两个文化意象合并为一体——出浴太真。这体现作者为西方读者考虑,免去同一联出现中两个读者不熟悉的文化意象,避免增加理解负担。并以“冰作影”和“玉为魂”说明海棠的冰清,玉洁。杨译的处理是完整保留两个意象并对分别对Lady Yang和Xi Shi加以解释。刚刚出浴的杨妃,倩影如冰般纯洁;因心痛而捧心皱眉的西子,她哀伤的心确如白玉般纯净,与原文相符。并且在此联的修辞处理上,把隐喻冰作影和玉为魂转化成明喻,与原文表情达意上异曲同工,不得不佩服译者的匠心独运。

另外一点,在表达“出浴”时,霍译与杨译分别采用“naked”(未着装的,无装饰的)与“fresh”(清新的,新鲜的),从意美上讲霍译开朗奔放,而杨译更为端庄矜持。

(二)音美。

诗歌是具有音乐性的语言。中国古典诗词非常注重音韵节律之美。美学大师朱光潜曾说:“诗是具有音律的纯文学”。许渊冲认为,传达诗歌音美就是重视原文的音韵和节奏,借译入语乐见的格律,传达出与原文相似的音律美感。

1.音韵美。

汉诗押韵较为统一,而英诗的押韵则显多样,包括头韵、尾韵、辅韵、元韵等。许渊冲提出要用英语读者喜闻乐见的押韵方式来翻译中国诗歌。

(1)尾韵。

这组海棠诗遵守七律格律,颔联颈联对仗,且限制韵脚,规定诗行结尾。原诗有八行,这四首诗也分别译为八行。霍克斯在前四行都是采取隔行押韵格式(abcb),最后两行是双行押韵格式(abcc)。它是英语诗歌最基本押韵格式,主要用于双行诗节(couplet),即每行同长度,同韵脚的诗句,也叫“英雄双韵体”。 英雄双韵体是一种英国古典诗体,由十音节双韵诗体演化而来,每行五个音步,每个音步有两个音节,第一个是轻音,第二个是重音。句式均衡、整齐、准确、简洁、考究。而这四首诗中杨宪益前后四行均采用隔行押韵(abcb)。就押韵格式来讲,霍译更显多样,富有美感。

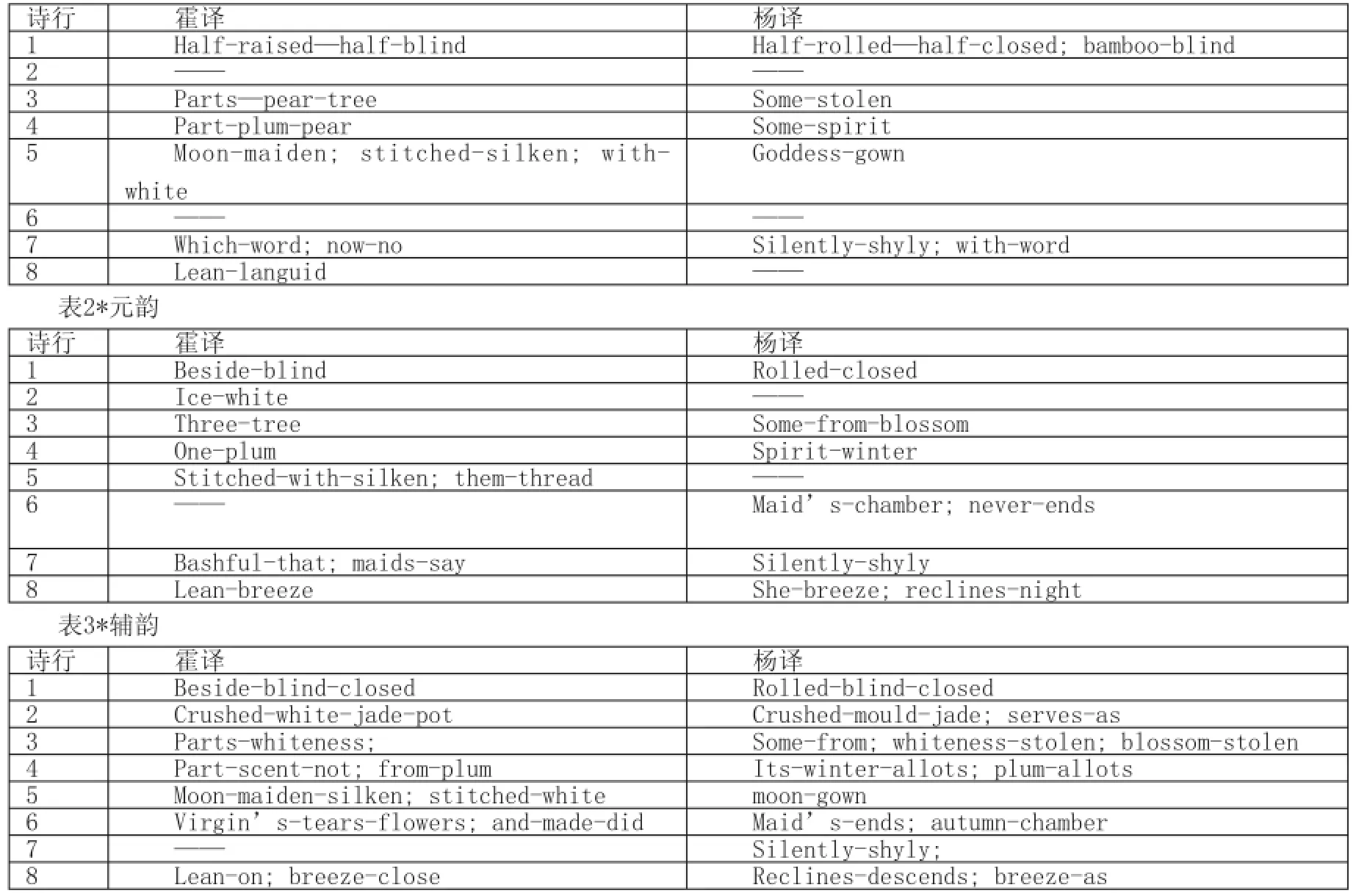

(2)头韵、元韵、辅韵。

除了尾韵的使用之外,头韵、元韵和辅韵也分别应用于二者的翻译中,以黛玉海棠诗的翻译版本为例,分析霍克斯与杨宪益用韵情况。下表1、2、3充分了体现其娴熟的用韵技巧:

仅从以上表对黛玉海棠诗的翻译来看,霍克斯与杨宪益都注重韵律的多样化,大量使用英语诗歌的押韵手段如头韵、辅韵和元韵来维护和重现原诗的音乐美感。挥英语特长,使得译文读起来自然流畅,音韵优美,达到了很好的音美效果。

2.节奏美。

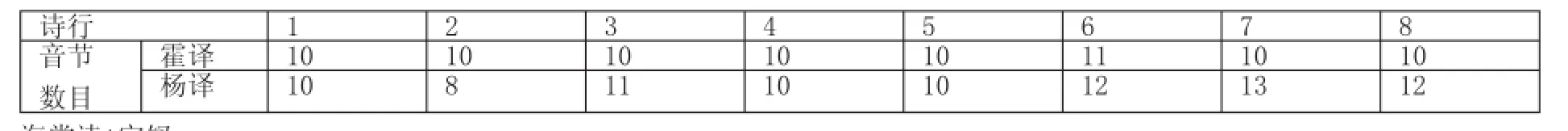

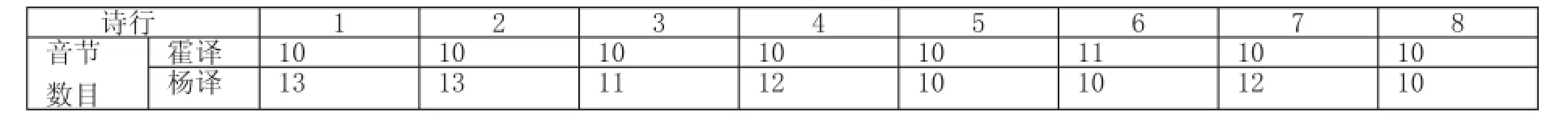

霍克斯基本将诗行译为10音节5音步,即英语诗歌中常见的五步抑扬格。 与杨宪益相比,在音节数目上更为整齐。

(三)形美。

虽然许渊冲将形美放在第三位,但要准确翻译诗歌,形美也是不可或缺的。形美指的是译诗要具有形式之美,包括句子长短、行数多少、诗行错落、排列重复颠倒、对仗工整等方面。他认为译诗应考虑与原诗相近的形式。他还指出,应尽量不增减原诗的字数。由于英语词汇无法达到与汉字在表意上同样的的精炼程度,因此在英译过程中不能进行字对字翻译,也就很难达到与汉诗同样的形式美,但应该要在保留意美和音美的前提下,创造出符合英语特点的“形美”。

1.行数与长度。

行数上看,霍克思与杨宪益均译作8行,与原诗在形式上保持一致。达到视觉效果,给读者一种齐整的美感。就长度来讲,霍克斯采用严格的音节数来翻译诗歌,基本将诗行译为10音节,向读者传达原诗的整齐感与形式美。而杨宪益也许是为了达到在意美上的更进一步完善,未太多关注诗行音节数目,并无固定模式(如下表所示):

表1 *头韵

海棠诗*黛玉

海棠诗*宝钗

2.对仗。

对仗,是指诗词创作及对联写作时运用的一种特殊表现形式和手段。它要求诗词联句在对偶基础上,上下句同一结构位置的词语必须“词性一致,平仄相对”,并力避上下句同一结构位置上重复使用同一词语。格律诗词的对仗使语言音韵和谐,增强了节奏感和音乐美,达到表现形式上的高度完美。因而格律诗词的对仗要求也就甚为严苛,原诗要求颈联颔联对仗,我门来看一组颔联的翻译:

胭脂洗出秋阶影,冰雪招来露砌魂。——宝钗

霍译:

The carmine hue their summer sisters wore,

These snowy autumn blossoms envy not.

杨译:

Immaculate its shadow on autumn steps,

Pure as snow and ice its spirit by dew stone.

“胭脂洗出秋阶影,冰雪招来露砌魂”一联,倒装句式的运用,显得新颖别致。正常的语序应该是“洗出胭脂秋阶影,招来冰雪露砌魂“——白海棠洗尽了胭脂的浮华,招来了冰雪般的纯净,所以能在秋阶、露砌之上尽显自己高洁的身影和灵魂。

原诗利用了倒装句式,杨译很好的保留了其形式,以形容词开头倒装,并且immaculate与pure分别指出洗去胭脂后的颜色与冰雪的颜色,十分巧妙。其次从完整传达诗文的意思来讲,笔者认为,霍克思有所欠缺,仅限于写白海棠的外在美。但他的处理方法很是精彩,从视觉角度出发,并运用拟人(envy一词),写出夏秋季的对比,不直接点明是海棠,用summer sisters来指夏日海棠的红色。杨译将诗文意思完整表达出来,且与原诗倒桩结构一致,匠心独运,展示了白海棠洁净的身姿和灵魂。

四、结语

从意、音、形三个方面对比四首海棠诗的翻译,可以看出,诗歌翻译确实是个难点,需要进行方方面面的考虑,包括原诗风格、形式、韵律等,还要考虑到英汉两种语言的差异,并尽可能发挥译入语优势。杨宪益与霍克斯的翻译再现了原作大部分的美感。从意美来和形美上看,杨宪益在理解原文意思,与原文保持形式和风格一致上要胜于霍克思。而从音美上来看,由于大量用韵,霍克思译文的音律效果和节奏效果却要远胜于杨宪益,只是使得原诗意义有所丧失。但无论如何,两位翻译家的作品实属不易,值得细细推敲、品味。

[1]曹雪芹,高鹗. 红楼梦[M].北京:人民文学出版社,2000.

[2]David Hawkes. The Story of the Stone. London: Penguin Classics, 1981

[3]Yang Hsien-yi&Gladys Yang. A Dream of Red Mansions. Beijing:Foreign Language Press, 2001

[4]鲁迅. 汉文学史纲要[M]. 上海:上海古籍出版社,2005

[5]许渊冲. 毛主席诗词四十二首英、法译文(续). 解放军外国语学院学报 1978

[6]朱光潜.诗论[M].北京:三联出版书店,1984

[7]孙李丽.从译者主体性看《红楼梦》中《秋窗风雨夕》的两种英语译文.重庆交通大学学报(社科版),2009(12):114-117

[8]陈可培.译者的文化意识与译作的再生——论David Hawkes译红楼梦的一组诗.天津外国语学院院报,2003(1):44-49

注:华中农业大学“国家大学生创新性实验计划”项目名称:《红楼梦》中景、物诗的修辞美及其翻译研究

项目编号:1210504035 项目所属一级学科:外国语言文学。

指导老师:曾文华 职务/职称:副教授。

H315.9;I046

:A

:1671-864X(2015)10-0007-03

范梦清,女,(1991.04.09-),籍贯:山东,现为华中农业大学外国语学院学生,参加华中农业大学国家级科技创新项目,研究《红楼梦》诗歌翻译,项目编号为1210504035。