扩增实境扩增科普杂志

曾耀寰

扩增实境扩增科普杂志

曾耀寰

台湾中研院天文及天文物理所

近年来,随着计算机科技的进步,以及物联网的兴起,扩增实境(Augmented Reality)技术正步入一般人的日常生活中。扩增实境在科学教育上也起到了辅助作用,而平面科普杂志可利用这一技术,从而扩增阅读平面杂志的视野,让一个静态的平面媒体能活灵活现地传播科学知识和内容。《科学月刊》作为一份经营46年的科普传播杂志,尝试利用扩增实境技术为科普内容加值,以翔实的科学内容,辅以最新网络科技,让更多的人受惠。

科普传播 科学教育 扩增实境

1 前言

早期科学传播媒体多以报纸和杂志居多,台湾在日占据时代只有从日本本土输入的科普刊物,光复以后,陆续出版科普刊物作为科学传播的主要媒介。1951年元月,台湾第一份科普刊物问世,大众科学研究出版社发行《大众科学》,之后有《科学汇报》《科学画报》《科学教育》,1970年由海外留学生创办《科学月刊》,将台湾科普刊物带入蓬勃发展的阶段,后继的《牛顿》和《科学人》杂志都有不错的成效。

另一平面媒体——报纸对科普传播的主要内容偏重在科学新闻,除偶有少数科学性专栏外 (例如《人间福报》的“遇见科学”专栏、《联合报》的“新闻中的科学”专栏),报纸对当下发生的科学性议题,可以发挥实时报道的功能。此外,电视也能提供动态的科学新知,有时电视台制播科学性电视节目 (例如 Discovery channel和BBC的“The Earth”),对科普传播的功效卓著。但随着网络时代的来临,这些传统平面媒体以及电视对科普传播的能力受到影响。美国研究委员会 (The Research Council,TRC)每两年出版《科学与技术指标》(Science and Technology Indicators),在第七章的公众态度中指出,比较2001年到2012年间美国人对实时新闻事件的接受来源分布(见图1),发现主要的来源是电视,其次是报纸,因特网在 2001年所占比例不到 10%,但却是逐年增加,大约在 2007年间超越报纸,而电视的比例缓慢下降,估计不久就会被因特网超过。

若只针对科学和科技相关的新闻,因特网早在2003年就超过报纸,2010年超过电视 (见图2)。若是特定的科学性议题,由于网络搜寻的便利性,早就遥遥领先电视和报纸 (图3)。值得注意的是科普杂志的接受率,根据 2014年的《科学与技术指标》调查,对于科学与科技的信息只有 7%来自报纸,8%来自杂志,这不仅是科普杂志的困境,也是一般平面杂志共同面对的难题,平面媒体该如何在网络时代存活下来,并达到原有的目标,科普杂志也面对相同的课题。

图1 2001—2012年间,美国人对实时新闻事件的接受来源比例分析

图2 2001—2012年间,美国人对科学与科技相关新闻的接受来源比例分析

图3 2001—2012年间,美国人对特定科学议题的接受来源比例分析

通过网络平台经营科普传播已有一些成功的例子,例如台湾的泛科学(http://pansci.tw)以及大陆的果壳网(http:// www.guokr.com)。这些网站没有定时刊登的实体刊物,完全通过因特网发布与科学相关的科普文章和评论,近来网站经营结合脸书以及主动推播工具,更增加该网站的普及程度。但网站对于文章内容的字数多寡有所限制,这也是网络文章的主要不便之处,一般人较难在网络平台上阅读较多文字叙述的文章。个人认为这可能是平面杂志还能继续经营的契机。

2 扩增实境

网络科技进步神速,早年发展的全球信息网(World Wild Web),可以通过超文字协议(Hyper Text Transfer Protocol, http)链接网络上的各种资源,包括文字、影像、声音和影片,借此达到多媒体信息的传播,也包括科学知识信息的传播。

几年前,全球信息网甚至通过虚拟实境(Virtual Reality, VR)技术,可以让使用者在网页上互动点选内容,达到虚拟世界的境界,甚至可以自制硬纸板,搭配智慧手机达到 VR的效果。VR发展于上世纪50年代,人类可以通过各种感应和显示系统,做到与人造的虚拟世界进行互动,令人印象深刻的例子是1999年好莱坞科幻电影《黑客任务》(Matrix),一开始展现 1999年的人类世界,其次是 2199年机械世界的母体 (Matrix)所产生的虚拟世界,母体透过内建的各种程序,借由和人体大脑神经联结的连接器,使视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、心理等信号传递到人类大脑时都彷佛是真实的,所有的人类都活在一个程控的虚拟世界。

20世纪60年代,美国的苏泽兰(Ivan Sutherland)及其哈佛大学、犹他大学学生共同开发出一套称做扩增实境(Augmented Reality,AR)的系统,20世纪70、80年代在美国空军阿姆斯特朗实验室、NASA艾密斯研究中心、北卡大学教堂山分校等,有些人从事扩增实境研究。1990年,波音创造扩增实境(AR)这个名词,开发出实验性的扩增实境系统,协助工人装配管线设备。扩增实境是利用计算机收集或产生的信息,扩增使用者的感官知觉。VR是像母体一样,企图将虚拟世界取代真实世界,扩增实境则是在实境上填补数据。Google眼镜就是扩增实境的实例,它是一个可穿戴式的计算机,主要配件有显示器、照相机和一些感测输入器,能接收影像、加速度、方向、磁场等信息,并通过语音指令和因特网服务联系沟通,并将所需数据输出在小型显示器,实时扩增使用者的信息内容。

扩增实境也可运用在科学教育上,将一些抽象的以及可实验操作的概念,借由扩增实境的知觉回馈与互动性辅助教学,尤其是近年来个人使用的行动装置盛行,大大增加了扩增实境的普及性。根据台湾发展计划主管部门 2014年的个人家户数字机会调查报告,台湾12岁以上民众当中,曾经上网民众的比例有78%,2005年为62.7%。换算为人数,网络族约1631万人。此外,曾使用无线上网的比例达91.5%,相较于2013年的76.6%,一年间快速成长14.9个百分点。12岁以上网络族 84.9%拥有智能型手机,智能型手机拥有率首年超越桌上型计算机(81.2%)。由此可见,行动装置上网成为民众随时通过网络获取信息的重要工具,而随着物联网的来临以及微机电产品的普及,手机的多感应侦测器可成为扩增实境的好工具。

扩增实境的原理是将虚拟的二维、甚至三维的对象融合到真实的环境中,借由行动装置内置的相机持续拍摄使用者观看的影像,并与虚拟的对象结合,同时输出到行动装置的显示屏幕上,达到扩增使用者的实际体验。2011年,台湾师范大学科学教育研究所邱美虹教授所主导的高瞻计划,与台北市万芳高中的自然科教师合作研发扩增实境教具,内容包含物理、化学、生物等自然学科,例如纳米碳管辅助教具。纳米碳管是直径 5~30纳米的细长管状碳分子,属于第四种碳原子的同素异性体。由于结构较为复杂,在教学上不易呈现,因此该研究团队研发三种纳米碳管的扩增实境教材,让学生借由手机,可从不同角度观察纳米碳管,并比较它们的结构差异 (如图4),帮助学习。

3 扩增实境与平面科普杂志

由于扩增实境的特有功能,可以在已有的实际环境中融合更多的信息,可以让学习不仅限于校园、教室,甚至课本当中,此外也可用在博物馆和户外教学。现市面上已有一些结合扩增实境的教育性书籍,例如 Carlton Books Ltd出版的《iSolar System》、《iDinosaur》以及《Jurassic World: Where Dinosaurs Come to Life》,让平面的书籍呈现出三维世界,扩增了书籍所能呈现的空间和信息。根据这个想法,《科学月刊》也从2015年8月首次尝试在平面科普杂志增加扩增实境的内容。

图4 邱美虹团队研发纳米碳管立体结构的扩增实境

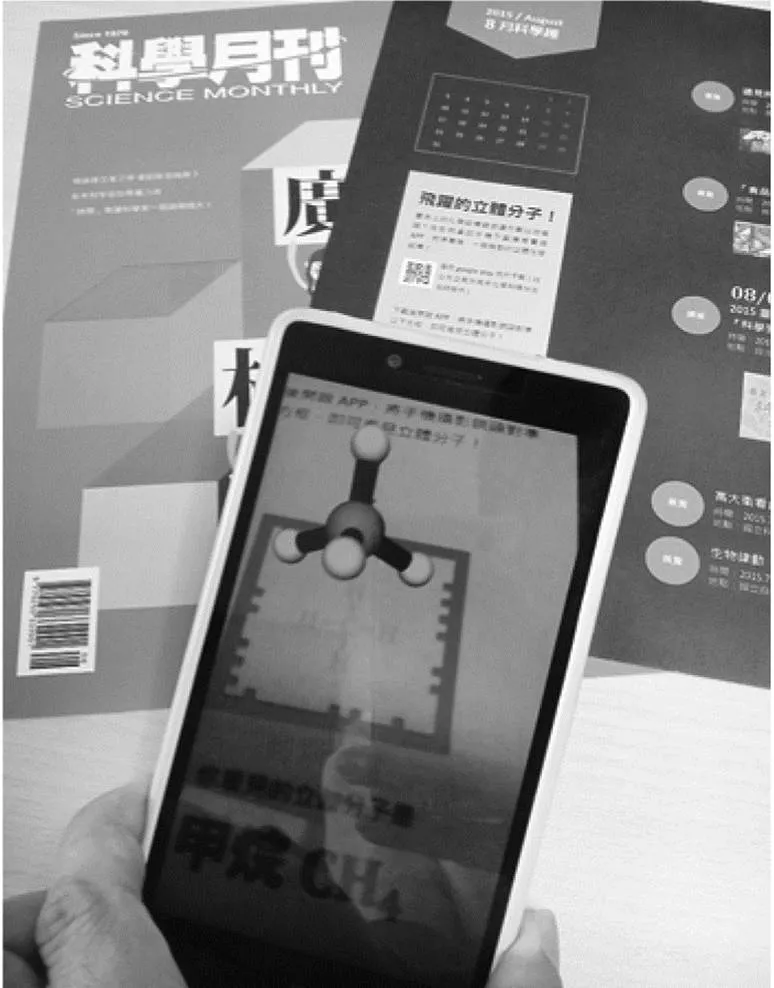

《科学月刊》创刊至今已有 45年,是台湾持续经营较久的科普刊物,因应市场以及阅读习惯的需求,从2015年元月开始全面改版,不仅有更活泼生动的彩色编排,更将原有专栏改成以辅助高中科学教育内容为导向,为十二年高中科学教育尽一份心力。除此之外,《科学月刊》也与邱美虹教授团队合作,打算针对扩增实境的高中自然科辅助教具,连续刊登相关教学课程内容,分享给其他有需要的学校和自然科老师。不仅专栏内容,我们也将该团队陈怡宏老师的化学扩增实境成果放到《科学月刊》(如图5),读者可从杂志当中的特定图卡,自行操作观看三维立体结构的化学分子,甚至可以选择不同的呈现方式观看其分子结构。

图5 由万芳高中陈怡宏老师制作的甲烷扩增实境

4 讨论与结论

属于传统平面媒体的报纸、科普杂志和书籍都是实体,提供科学知识,这些平面媒体讲求的是内容正确、有趣、富科学教育意义,在美编上力求美观、可读性,甚至能让读者目不转睛。而网络媒体则是应用快速的网络链接以及互动性,几乎将所有的数据内容全部收集呈现在计算机屏幕上。但近年来手持装置的全面普及,在 3G/4G网络通讯下,任何人可以在大多数的地点随时获取想要的信息,个人认为正可成为传统平面媒体和网络媒体相互连结的桥梁。

网络媒体讲求的是快速和大量信息来源,但也限制了单一信息的内容量,从手机上读取一份长达3000字的讯息,不仅有碍快速读取,阅读者也没有耐心用小小的方寸屏幕阅读。但为了科普传播和科学教育的目标,现今人类的阅读习惯还是得靠平面媒体来达成,因此手持装置 (手机或平板计算机 )可以大大扩增科普杂志的范围,不仅可以让三维的虚拟对象从二维的科普杂志跳跃出来,甚至可以借由通讯网路的辅助,扩增科普内容。8月号《科学月刊》的扩增实境是实体平面杂志和虚拟立体空间的首次相遇,也希望未来能持续结合高科技数字技术,让更多人能坐下来仔细阅读科学!

[1] 张之杰. 科月创刊前台湾综合科普刊物考察[J]. 通识教育与多元文化学报,2011(2): 61-80.

[2] 张之杰. 台湾综合科普刊物概述[J]. 科普研究,2006, 1(1): 33-40

[3] National Science Board. Science and Technology Indicators 2014, Arlington VA: National Science Foundation, 2006(NSB 14-01).

[4] Steven K. Feiner. Augmented Reality: A New Way of Seeing[J]. Scientific American, 2002(4): 48-55.

[5] 廖咏年. 扩增实境在科学教育领域中学习与应用之评析[C]. 计算机与网络科技在教育上的应用研讨会, 2010.

[6] 邱美虹, 唐尉天. 在扩增实境中探索科学[J]. 科学月刊,2014(539): 850- 853.

[7] 邱美虹. 科学教学的新典范——行动科技、扩增实境与 3D实验影片教学[J].台湾化学教育,2014(3): 251-256.

[8] 陈怡宏. 行动科技、扩增实境与 3D实验影片教学:有机分子模型扩增实境[J]. 台湾化学教育,2014(3): 264-266.