陕北生态脆弱区农民环境感知状况及其影响因素

郭玲霞, 封建民, 孙 铂

(咸阳师范学院 旅游与资源环境学院, 陕西 咸阳 712000)

陕北生态脆弱区农民环境感知状况及其影响因素

郭玲霞, 封建民, 孙 铂

(咸阳师范学院 旅游与资源环境学院, 陕西 咸阳 712000)

摘要:[目的] 分析陕北生态脆弱区农民环境感知状况及影响因素,为促进农民参与生态环境保护,解决生态脆弱区生态环境退化问题提供借鉴和参考。[方法] 对榆林市靖边县288户农户进行参与式调查,通过建立结构方程模型分析陕北生态脆弱区农民环境感知及其影响因素。 [结果] 3个内生变量之间存在显著且重要的路径关系。感知对意识的路径系数为0.50(t=3.31) ,感知对行为的路径系数为0.59(t=3.35),意识对行为的路径系数为0.59(t=2.82)。 [结论] 农民对于区域环境变化的感知度较高,满意程度较低,农民的居住时间、受教育程度、社会资本和人力资本是影响其环境感知、意识和行为的主要因素。

关键词:农民; 环境感知; 生计资本; 陕北生态脆弱区

农户是农村最基本的生产活动单元,其生产过程对环境具有重要影响,同时也是农村生态环境保护的主角。能否有效预防和改善农村生态环境,取决于农民对生态环境问题的认识和理解,农民对周围环境问题的认识和理解即环境感知。调查研究农民对农村环境变化的感知,既为农户与地理环境关系的研究奠定基础,也为农村生态环境管理及其改善提供科学依据。环境感知研究的内容主要涉及对气候变化[1-5]、环境变化和环境问题[6-10]以及影响感知的因素[11]等。环境感知的研究方法主要有定性和定量两种。Jamie[6]运用社区参与式研究方法对比研究自然环境的变化与居民的环境感知,并基于居民对环境变化的感知,提出了相应的环境保护政策,研究表明,参与式方法能够更好地理解当地环境现状和社区参与情况[12],同时也可通过研究者与当地民众的交流和互相学习,提高他们的环境保护意识,促进参与环境保护行动[13]。在定量研究中,环境感知的指标体系一般包括态度、行为[14]、响应[15]等核心指标,主要的研究方法以统计学方法[12]、因子分析、回归分析[15]等为主。总体而言,国内在这个领域的研究还比较薄弱,环境感知研究的指标体系还不够全面,对于影响环境感知的因素研究还不够深入,仅停留在个人特征对环境感知的影响,对公众环境感知的形成机机理探索还比较少见,研究方法相对单一。

陕北生态脆弱区,由于农户生计方式较为单一,严重依赖于耕地资源,致使该区土地资源不同程度地退化,此外,近年来能源矿产资源大量开发,造成了植被覆盖率降低、土壤退化、土壤污染、水土流失、碳汇丧失等一系列环境问题,直接威胁到区域生态安全。究其原因,陕北生态脆弱区地处黄土高原,气候干旱,更重要的是受到人类活动的严重影响。农户通过其生计策略和行为影响着农村社会经济的发展,对自然资源利用和生态环境保护的影响更为深刻。基于此,本研究通过分析农民环境感知状况,探索影响环境感知的因素及农民环境感知的机制,旨在寻求基于农民参与的生态环境保护措施,为解决生态脆弱区生态环境退化问题提供借鉴和参考。

1研究区域及数据获取

靖边县地处东经108°17′15″—109°20′15″E,36°58′45″—38°03′15″N。位于陕西省北部偏西,榆林市西南部,地处毛乌素沙漠南缘。该县海拔介于1 123~1 823 m,总土地面积5 088 km2。辖22个乡(镇),215个行政村,6个社区,2012年末该县总户数10.38万户,其中农业户数为8.88万户。总人口32.85万,其中农业人口28.11万。近年来随着城市扩展,煤、石油等能源过度开采,导致该地区土地资源肥力不同程度的下降或者消失,不但使得农户失去得以生存的物质来源,还引发了空气污染、水资源紧缺、水土流失、植被破坏、生物多样性减少等一系列生态环境问题,是典型的生态环境脆弱区。

以农户为研究对象,于2014年1月和8月进行参与式调查,按行政村随机抽取调查对象。根据简单随机不重复抽样原理和前期预调查数据,计算得出农户生态环境感知最小样本量为271。两次访谈共300户,剔除信息不全的样本之后,共288份,满足研究需要。受访农户信息详见表1。从性别上看(表1),受访者男性略多于女性;从年龄上看,受访者以41~60岁为主,共占66.92%;从文化程度来看,受访者受教育程度以初中为主,共占58.65%,初中及以下文化程度占72.94%。

表1 受访者的基本情况

2模型构建与指标选取

2.1 理论模型与研究假设

农民是农村生态环境保护的主力军,感知是前提,意识是基础,行为是关键。农民对客观的生态环境形成的印象,是其行为的心理基础,准确的感知和意识是产生合理行为的前提[16]。因此,理论模型的建立基于以下假设: (1) 表示农民的生态环境感知对其生态环境意识有影响; (2) 表示农民的生态环境意识对其行为有影响; (3) 表示农民的生态环境感知对其行为有影响; (4) 示农民的个人因素对其生态环境感知、意识、行为有影响; (5) 表示农民的家庭因素对其生态环境感知、意识、行为有影响。

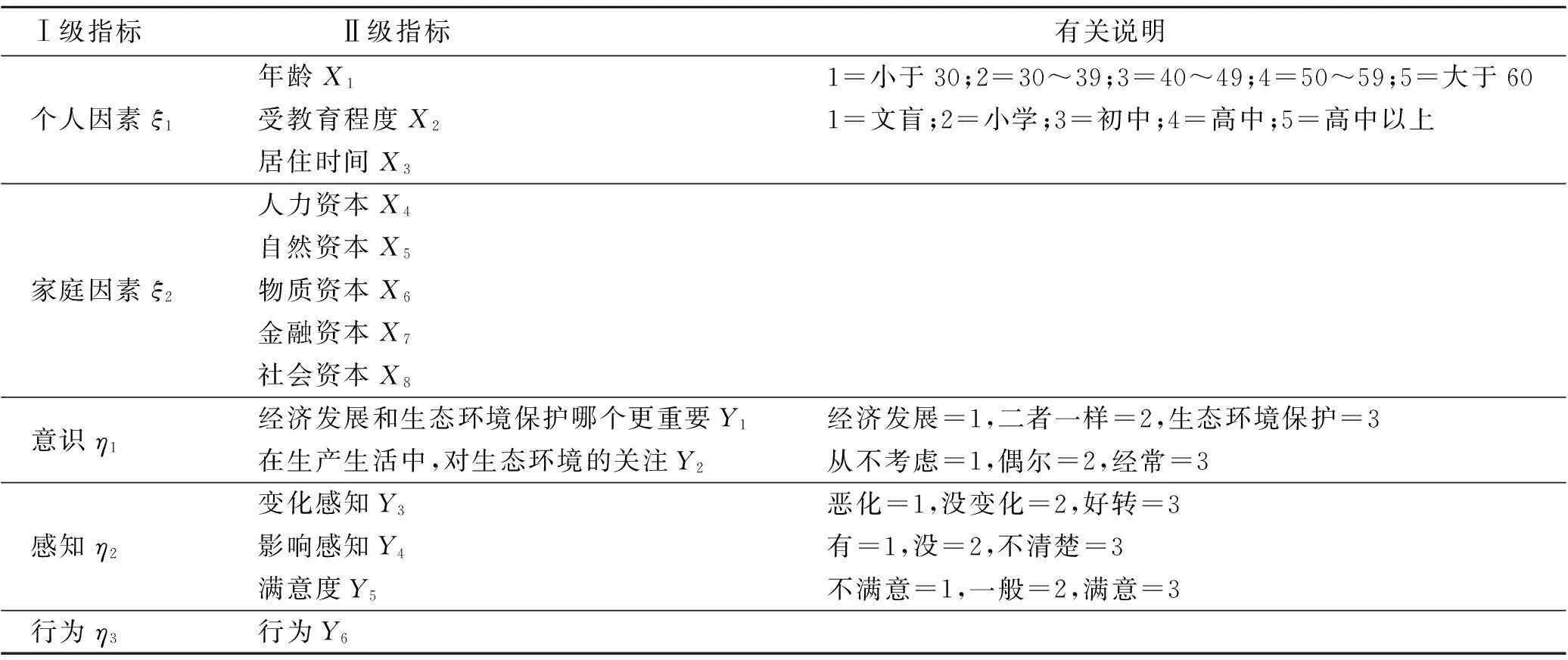

2.2 指标选取

基于以上假设,建立农民环境感知理论模型,包含5个结构变量和15个测量指标(表2)。内生结构变量为生态环境意识、感知和行为。外生结构变量为个人因素和家庭特征。结构变量对应的观测变量详见表2。农民个人因素、生态环境感知、意识、行为指标数据由问卷调查直接获取,家庭因素用生计资本表示,包括自然资本、物质资本、人力资本、社会资本、金融资本5个指标构成,根据问卷调查数据和相应的权重计算得到。

2.3 生计资本测算

可持续生计框架将生计资本分为自然资本、金融资本、物质资本、人力资本和社会资本等5种[9]。参考相关文献[9,16-19],结合陕北生态脆弱区生态环境状况和农民生计特征,建立了适用于陕北生态脆弱区农户生计资本测量的指标体系。采用极差标准化方法对各指标值进行标准化处理,并通过层次分析法计算出各指标权重(表3),各一致性指标均小于0.1,层次总排序通过一致性检验。 (1) 自然资本。本研究将自然资本以人均拥有耕地面积和林地面积两个指标来衡量(hm2/人)。 (2) 人力资本。包括两个指标,第1个指标是家庭整体劳动能力,即家庭成员劳动力总和。对农户成员按劳动能力赋值,非劳动力为0,半劳动力为0.5,全劳动力为1.0。第2个指标是家庭成年劳动力受教育程度,是对农户人力资本中的质量资本的测量。按照农户成年劳动力的受教育程度进行赋值,文盲0,小学0.25,初中0.50,高中或中专0.75,大学及以上1.0。 (3) 社会资本。社会资本包括家庭成员参与社区组织、对周围人的信任、亲戚相互帮助4个指标。参加社区组织赋值4个及以上为1.0,3个为0.75,2个为0.50,1个为1.25,0个为0;对周围人的信任几乎不可信任为0,少数可信任0.25,一半可信任0.5,大多可信任0.75,全部信任1;亲戚相互帮助赋值很少帮助为0,偶尔帮助为0.5,经常帮助为1。 (4) 物质资本。农户物质资本设置了两个指标进行测量。第1个指标是农户的住房情况,包括住房类型和住房面积,房屋类型赋值草房及无房为0,土木为0.25,砖木为0.5,砖(石)瓦为0.75,混凝土为1.0,房屋面积1间为0,2间为0.25,3间为0.5,4间为0.75,5间及以上为1.0。第2个指标是农户拥有的物质资产,根据农户拥有小轿车、农用车、摩托车、电视、电脑、空调、冰箱、洗衣机、电磁炉和热水器等10类资产的比例计算。 (5) 金融资本。金融资本包括农户家庭现金收入、获得信贷的机会、获得无偿现金援助的机会作3个指标。本研究将“获得信贷的机会”赋值为1,“否则”为0;“获得无偿现金援助的机会”赋值1,“否则”为0;现金收入单位为元。

表2 农民环境感知模型指标体系

表3 农户生计资本的测量指标及权重

2.4 数据检验

根据调查数据和权重计算得到五种资本得分值,并运用SPSS统计软件对其他调查数据指标进行初步整理与检验,对于异常数据进行必要的核对、校正和剔除,经过计算得到样本对于模型中观测变量的评价均值以及Cronbach Alpha信度系数。结果表明所有单项与项目整体相关度全部大于0.6,因此所有观察变量视为可信,全部予以保留。整体测量指标的标准化信度0.8以上,说明此问卷具有较高的内在一致性。卡方检验结果显示,数据为近似正态性分布,偏度和峰度均不大于1,因此选择常用的最大似然法作为模型的估计方法。

3结果分析

3.1 农户对生态环境的感知

3.1.1农户对生态环境质量的感知受调查农户的生态环境感知状况详见表4。 (1) 在生态环境质量感知方面,19.44%的农民表示对于目前区域生态环境质量不满意,70.83%表示一般,9.72%的农民表示满意。可见农民对目前生态环境状况表示满意程度偏低。一方面,靖边县气候干旱,生态环境问题突出,生态环境基础较差;另一方面这越来越多的农户家庭成员外出打工,在很大程度上增加了农户的家庭经济收入,生活水平大幅度提高,农民对于自身周围的环境质量要求也提高了,因而很大部分的农户对于自己所居住区域的生态环境不满意。 (2) 在生态环境变化感知方面,36.11%的农民认为,与前些年相比,生态环境恶化了,51.39%的农民认为没有明显变化,12.5%的农民人文较之前有了较大改善。表明农民认为区域生态环境总体上呈恶化趋势。对于目前存在的生态环境问题,52.6%的农户认为植被破坏是生态环境恶化所表现出来的首要问题,其次有空气污染(28.6%)、水土流失(39.1%)、生物多样性减少(27.8%)、水资源紧缺(26.3%)。

表4 农民环境感知状况

在对农村生态环境恶化原因的调查访谈中发现(表5),63.2%农民认为导致农村生态环境恶化的首要原因是资源开采。其次是过渡放牧、化肥农药污染、生活垃圾随意丢弃、滥垦耕地、气候变化。总体来看,农民认为导致生态环境恶化的主要因素是人为因素。靖边县蕴含丰富矿产资源,特别是煤、天然气、石油等资源储量丰厚,农民认为,资源开采必然会造成生态环境破坏。此外,不合理的放牧和耕作,使耕地退化,水土流失加剧。为了维持生计、增加家庭经济收入,农户往往会忽视对生态环境的保护,忽略化肥、农药以及地膜使用对土壤的污染。此外,由于农民生活水平迅速提高,但没有相应的垃圾回收和处理设备,目前农村地区生活垃圾随意丢弃,不仅影响村容村貌,而且造成了固体废弃物污染。

表5 农民对生态环境恶化原因的感知

3.1.2农户的生态环境意识对于生态环境的重要性,11.11%的农民认为经济发展比生态环境重要,73.26%的农民认为二者同样重要,15.63%的农民认为生态环境保护重要。表明农民的生态环境意识较好,大部分农户能够认识到环境保护的重要性。对于生态环境的影响,仅有2.78%的农民认为生态环境变化不会对身体健康造成影响,7.29%的农民表示不清楚,89.93%的农民认为会造成一定影响。调查中,有农民认为近些年的生态环境恶化导致村民发病率增加,空气污染的影响最严重。农民对生态环境的影响目前认识还比较模糊,平时主要是通过看电视获取这方面的信息和知识。总体来看,农民具有较强的生态环境意识,大部分农民能够认识到生态环境的重要性,但在日常生产生活中,很少考虑到自身行为对生态环境的影响。究其原因,一方面是由于农民受教育程度以初中及以下为主,科学文化水平偏低。另一方面是农民生态环境保护方面的知识欠缺,很难将自身行为与生态环境影响相联系,不清楚其行为会对环境造成什么样的影响。

3.1.3农户的生态环境行为32.99%的农民表示从不考虑对生产活动过程中对生态环境的影响,51.04%的农民表示偶尔会考虑其影响,15.97%的农民会经常考虑到。表明在生产生活中,农民对生态环境影响关注不够。2.08%的农民表示从没参加过政府组织的生态环境保护活动,24.65%的农民偶尔参与,73.26%的农民经常参与。表明农民非常支持于生态环境保护活动,参与程度比较高。

3.2 影响农户环境感知的因素

3.2.1模型估计结果运用LISREL 8.7软件建立模型,进行数据计算,采用最大似然估计法进行路径系数估计,进行t检验,并对模型整体拟合度进行检验(表6)。各结构变量之间的标准化路径系数t检验值(t>2)都在0.01水平上显著,说明理论模型得到了较好的验证,理论假设成立。观测变量t检验值都在0.01水平上显著,说明测量模型中的观测变量对特定结构变量的影响显著,能够很好地解释相应的潜变量,因此没有剔除观测变量。

目前对于结构方程模型的拟合指数还没有统一的标准,一般认为χ2/df<2,拟合优度指数GFI>0.90,调整拟合优度指数AGFI>0.90,近似误差的均方根RMSEA≤0.05,并且RMSEA的90%置信区间上限≤0.08,则模型的拟合程度较好[19]。模型的拟合指数中χ2/df=1.414,GFI=0.96,AGFI=0.94,CFI=0.98,RMSEA=0.023,RMSEA在0.05显著性水平的置信区间为(0,0.041 5)。因此,该模型具有较好的拟合优度。

表6 整体模型拟合度参数

注:χ2为卡方统计量; df为自由度;GFI为拟合优度指数; AGFI调整拟合优度指数; RMSEA为均方根; CFI为比较拟合指数。

3.2.2生态环境感知、意识和行为的关系3个内生变量之间存在显著且重要的路径关系。感知对意识的路径系数为0.50(t=3.31),表明农民对生态环境的感知对其生态环境意识具有正面影响。感知每提高1个单位,意识增加0.50倍,农民对生态环境质量和变化的感知越明显,生态环境保护的意识就越强烈,生态环境感知对于增强意识具有积极的作用。调查中,农民感受到了近些年来资源开采、滥砍滥垦、生活垃圾随意丢弃等造成的生态环境恶化。因此,近些年来,他们逐渐意识到了生态环境的重要性,实际上,只有意识到问题的严重性,才能有可能、有意识地保护生态环境。感知对行为的路径系数为0.59(t=3.35),表明农民对生态环境的感知对其行为具有显著的正面影响,感知度每提高1个单位,参与意愿增加0.59倍。农民的生态环境感知是其行为的前提和基础。调查中,农民认为由于感受到了生态环境不断恶化以及生态环境的重要性,所以才愿意支持和参与政府的生态环境活动。由此可见,农民在生态环境保护中具有非常大的潜力。意识对行为的路径系数为0.59(t=2.82),表明意识每提高1个单位,行为将增加0.45倍。农民的生态环境保护意识对于其行为具有显著的正面影响。正确的意识是合理行为的前提和基础,生态环境意识越强烈,生态环境保护的行为就越频繁。

3.2.3影响农民生态环境感知的因素分析生态环境感知的内生观测变量“对生态环境变化的感知”和“对生态环境质量的感知”的路径系数分别为0.81和0.76,均通过了显著性检验。表明农民对生态环境质量和变化的感知能够很好地解释其生态环境感知的状况。此外,表明生态环境变化比质量对农民感知的影响更大,调查中发现,农民认为由于气候干旱,该区域生态环境基础相对较差,但近些年人为因素导致了进一步的恶化。外生结构变量个人因素和家庭因素对感知的路径系数分别为0.56(t=4.10)和0.28(t=3.44),表明农民的个人因素和家庭因素对其生态环境感知具有显著的影响,且个人因素对农民感知的影响大于家庭因素。生态环境感知是个体头脑中形成的对于生态环境的印象,是个人的心理活动,因此,个人因素对其具有直接影响,而个人的生活和成长离不开家庭,因此,家庭因素对于个人的生态环境感知也具有较大的影响。对应外生观测变量对生态环境感知的影响均通过了显著性检验,个人因素中,影响最显著的变量是居住时间,路径系数为0.83×0.56=0.46,表明居住时间每增加1个单位,感知度提高0.46倍;受教育程度次之,路径系数为0.73×0.56=0.41,表明受教育程度每增加1个单位,感知度提高0.41倍;年龄影响相对较小,路径系数为0.52×0.56=0.29,表明受教育程度每增加1个单位,感知度提高0.29倍。随着年龄和居住时间增加,农民对区域生态环境的状况了解越多,因此,对于生态环境质量和变化程度感受越深刻,科学文化知识的提高,对生态环境质量和变化关注越多。家庭因素中,影响最显著的变量是社会资本,路径系数为0.72×0.28=0.20,表明社会资本每增加1个单位,感知度提高0.20倍;人力资本次之,路径系数为0.65×0.28=0.18,表明人力资本每增加1个单位,感知度提高0.18倍;物质资本与金融资本路径系数均为=0.64×0.28=0.18,表明物质资本与金融资本每增加1个单位,感知度提高0.18倍;自然资本的路径系数为0.61×0.28=0.17,表明自然资本每增加1个单位,感知度提高0.20倍。生计是影响农民生态环境感知的综合性因素,在5种资本中,社会资本和人力资本的影响最大,主要原因是农民在生态环境方面的信息来源和知识水平与其家庭社会网络关系和家庭成员的文化水平密切相关。

3.2.4影响农民生态环境意识的因素分析生态环境意识的内生观测变量“生态环境对健康的影响”和“生态环境重要性”对生态环境意识的路径系数分别为0.79和0.78,均通过了显著性检验。表明农民对生态环境影响和生态环境重要性的理解能够很好地解释其生态环境意识。外生结构变量个人因素和家庭因素对感知的路径系数分别为0.63(t=3.80)和0.61(t=3.02),表明农民的个人因素和家庭因素对其生态环境感知具有显著的影响,且个人因素对农民感知的影响大于家庭因素。生态环境意识是个人对于客观生态环境的反映,是个体的心理活动,因此,个人因素对其具有直接影响。对应外生观测变量对生态环境意识的影响均通过了显著性检验,个人因素中影响最显著的变量是居住时间,路径系数为0.83×0.63=0.52,表明居住时间每增加1个单位,意识增强0.52倍;受教育程度次之,路径系数为0.73×0.63=0.46,表明受教育程度每增加1个单位,意识增强0.46倍;年龄影响相对较小,路径系数为0.52×0.63=0.33,表明受教育程度每增加1个单位,意识增强0.33倍。农民年龄越大,居住时间越长,经验越丰富,受教育程度越高,知识越丰富,对生态环境影响和重要性理解越深刻。家庭因素中,影响最显著的变量是社会资本,路径系数为0.72×0.61=0.44,表明社会资本每增加1个单位,生态环境意识提高0.44倍;人力资本次之,路径系数为0.65×0.61=0.40;表人力资本每增加1个单位,生态环境意识增强0.40倍;物质资本与金融资本路径系数均为0.64×0.61=0.39,表明物质资本与金融资本每增加1个单位,生态环境意识增强0.20倍;自然资本的路径系数为0.61×0.61=0.37,表明自然资本每增加1个单位,生态环境意识增强0.37倍。调查发现,家庭教育是生态环境知识的主要来源,个人的生活环境和家庭背景农民的生态环境意识具有重要的影响,生态环境意识往往会在家庭成员之间相互影响。

3.2.5影响农民生态环境行为的因素分析生态环境行为的内生观测变量“生产生活决策中对生态环境的考虑”和“参与生态环境保护活动”对生态环境行为的路径系数分别为0.69和0.53,均通过了显著性检验。表明农民的生产生活行为和参与环保活动的情况能够很好地解释其生态环境行为。外生结构变量个人因素和家庭因素对感知的路径系数分别为0.34(t=3.34)和0.58(t=4.75),表明农民的个人因素和家庭因素对其行为具有显著的影响,且家庭因素的影响大于个人因素。生态环境保护行为一方面是农民个人的活动,与其个人因素有密切关系,另一方面,家庭的人力、物质、经济、教育等对其行为具有直接影响,是决定其生产生活行为和是否能够参与环保活动的关键因素。对应外生观测变量对生态环境意识的影响均通过了显著性检验,个人因素中,影响最显著的变量是居住时间,路径系数为0.83×0.34=0.28,表明居住时间每增加1个单位,行为增加0.28倍;受教育程度次之,路径系数为0.73×0.34=0.25,表明受教育程度每增加1个单位,行为增加0.25倍;年龄影响相对较小,路径系数为0.52×0.34=0.18,表明受教育程度每增加1个单位,行为增加0.33倍。农民年龄越大,居住时间越长,经验越丰富,受教育程度越高,知识越丰富,对生态环境保护的意愿越强烈,其行为越有利于生态环境可持续发展。家庭因素中,影响最显著的变量是社会资本,路径系数为路径系数为0.72×0.58=0.42,表明社会资本每增加1个单位,生态环境保护行为增加0.42倍;人力资本次之,路径系数为0.65×0.58=0.38;表人力资本每增加1个单位,生态环境保护行为增加0.38倍;物质资本与金融资本路径系数均为0.64×0.58=0.37,表明物质资本与金融资本每增加1个单位,生态环境保护行为增加0.37倍;自然资本的路径系数为0.61×0.58=0.35,表明自然资本每增加1个单位,生态环境保护行为增加0.35倍。调查发现,家庭负担、经济水平是限制农民生态环境保护行为的主要因素,一些人没有参与过生态环境保护主要是因为家庭劳动力不足。此外,很多农民都表示知道有机肥比化肥更有利于生态环境,但家庭经济条件有限,无法实现。

4结 论

(1) 农民对目前生态环境状况满意程度偏低,其生态环境意识和行为之间还有一定差距,但在生态环境保护活动中,具有较大潜力。

(2) 生态环境感知对其意识和行为具有显著的影响,个人因素对感知和意识的影响大于家庭因素,家庭因素对行为的影响大于个人因素。

(3) 农民的居住时间、受教育程度、社会资本和人力资本对其环境感知、意识和行为的影响较大。

(4) 模型的构建从个人和家庭两个维度表征农民在生态环境感知主体中的角色,从环境感知、意识和行为3个层次构建农民个体对环境的认知和响应过程,是基于高度的凝练和抽象。实际上,生态环境的感知是一个复杂的过程,是主体对客体的理解,除了受个体差异和家庭特征的影响,与环境本身也有密切关系,这将作为今后进一步探索环境感知的形成和影响机制,促进人地关系和谐的方向。

致谢:感谢咸阳师范学院旅游与资源环境学院赵文启、李宁宁同学在农户调查中给予的帮助!

[参考文献]

[1]Darren R, Sharon L H, Susanne G C, et al. Scales of perception: public awareness of regional and neighborhood climates[J]. Climatic Change, 2012,111(3): 581-607.

[2]Dunlap R E, McCright A M. A widening gap: Republican and democratic views on climate change[J]. Environment, 2008,50(4):26-35.

[3]Krosnick J A, Holbrook A L, Lowe L, et al. The origins and consequences of democratic citizens’ policy agendas: A study of popular concern about global warming[J]. Climatic Change, 2006,77(2): 7-43.

[4]王媛,方修琦,田青,等.气候变暖及人类适应行为对农作物总产变化的影响[J].自然资源学报,2006,16(12):1645-1650.

[5]周旗,郁耀闯.关中地区公众气候变化感知的时空变异[J].地理研究,2009,28(1):45-54.

[6]Jamie Z, Jennie L H, Karen Z, et al. Environmental perceptions and objective walking trail audits inform a community-based participatory research walking intervention[J]. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2012, 9(1): 6-13.

[7]Flynn J, Slovic P, Mertz C K. Gender, race, and perception of environmental health risks[J]. Risk Anayisis, 2006,14(6):1101-1108.

[9]赵雪雁.不同生计方式农户的环境感知[J].生态学报,2012,32(21):6776-6787.

[10]史兴民,廖文果.陕西省铜川矿区居民对环境问题的感知[J].地理科学,2012,32(9):1087-1092.

[11]Shi Xingmin, He Fei. The environmental pollution perception of residents in coal mining areas: A case study in the Hancheng mine area, Shaanxi Province, China[J]. Environmental Management, 2012,50(6): 505-513.

[12]Engel U, Potshke M. Willingness to pay for the environment: Social structure, value orientations and environmental behavior in a multi-level perspective[J]. The European Journal of Social Sciences, 1998,11(3): 315-332.

[13]Thomas D S G, Sporton D. Understanding the dynamics of social and environmental variability: The impacts of structural land use change on the environment and peoples of the Kalahari, Botswana[J]. Applied Geography, 1997,17(4):11-27.

[14]Hines J M, Hungerford H R, Tomera A N. Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis[J]. Journal of Environmental Education, 1987,18(2):1-8.

[15]Franz X B. The influence of a residential outdoor education programme to pupil’s environmental perception[J]. European Journal of Psychology of Education, 2002,17(1):19-34.

[16]彭建,周尚意.公众环境感知与建立环境意识[J].人文地理,2001,16(3):21-25.

[17]阎建忠,吴莹莹,张镱锂,等.青藏高原东部样带农牧民生计的多样化[J].地理学报,2009,64(2):2321-2331.

[18]苏芳,尚海洋.农户生计资本对其风险应对策略的影响[J].中国农村经济,2012(8):79-96.

[19]侯杰泰,温忠麟,成子娟.结构方程模型及其应用[M].北京:教育科学出版社,2004:27-116.

Environmental Perception of Farmers and Its Influence Factors in Ecological Fragile Area of Northern Shaanxi Province

GUO Lingxia, FENG Jianmin, SUN Bo

(CollegeofTourism&ResourcesandEnvironmental,XianyangNormalUniversity,Xianyang,Shaanxi712000,China)

Abstract:[Objective] Farmers’ environmental awareness and influence factors in the ecological fragile areas of Northern Shaanxi Province were analyzed in order to promote farmers to participate in ecological environment protection and to provide a support for solving the ecological degradation problem of ecological fragile areas. [Methods] Data of livelihood capital from 288 households were collected in interviewing with farmers. Their environmental perception and the possible influence factors were analyzed using the structure equation model(SEM). [Results] The 3 endogenous variables used in the models had significant path coefficients. The path coefficient from awareness to consciousness was 0.50(t=3.31), from perception to behavior was 0.59(t=3.35), from consciousness to behavior was 0.59(t=2.82). [Conclusion] Farmers’ perception of environmental change is high, while their satisfaction at regional environmental conditions is low. Residence time, education level, social capital and human capital were the main factors that can influence farmers’ perception, awareness and behavior of environment.

Keywords:farmers; environment perception; livelihood capital; ecological fragile areas of North Shanxi Province

文献标识码:A

文章编号:1000-288X(2015)04-0235-07

中图分类号:X191

收稿日期:2014-10-16修回日期:2014-11-20

资助项目:国家社会科学基金项目“民国时期西北地区新式交通与社会变迁研究”(10XZS013); 陕西省教育厅专项科研计划项目(14JK1800); 陕西省普通高校优势学科建设项目(0602); 黄土与第四纪地质国家重点实验室开放基金(SKLLQG1316); 咸阳师范学院“青蓝人才”计划项目

第一作者:郭玲霞(1984—),女(汉族),甘肃省甘谷县人,博士,讲师,主要从事区域环境与资源开发研究研究。E-mail:guolingxia1984@163.com。