县/市尺度农用地整治新增耕地潜力评价——以浙江省温州市为例

靳相木, 李 陈, 陈如坚, 欧阳亦梵

(1.浙江大学 土地科学与不动产研究所, 浙江 杭州 310058; 2.温州市国土资源局, 浙江 温州 325027)

县/市尺度农用地整治新增耕地潜力评价——以浙江省温州市为例

靳相木1, 李 陈1, 陈如坚2, 欧阳亦梵1

(1.浙江大学 土地科学与不动产研究所, 浙江 杭州 310058; 2.温州市国土资源局, 浙江 温州 325027)

摘要:[目的] 探索提高县(市)尺度农用地整治新增耕地潜力评价效率、精度,降低评价成本的方法,为土地利用总体规划和土地整治专项规划提供参考。 [方法] 以GIS全域空间分析方法为主的农用地整治新增耕地潜力评价技术方法体系,即基于区域“二调”更新、土地利用总体规划、农用地整治经验等国土数据成果,在现阶段县/市尺度农用地整治新增耕地潜力评价技术思想及技术原则下,先确定待整治农用地规模,再测算新增耕地面积,最后计算新增耕地系数,进而进行新增耕地潜力类型区划分。[结果] 温州市农用地整治新增耕地潜力测算结果合理,且具有较强的实用性。[ 结论] 该技术方法体系实现了从基础图件数据输入整理、到潜力测算评价、再到成果图表输出的程序化操作,不仅有效提高县/市尺度农用地整治新增耕地潜力评价效率,降低评价成本,而且紧密衔接于当前土地管理工作实际,具有较高的推广应用价值。

关键词:农用地整治; 新增耕地; 潜力评价; 温州市

农用地整治新增耕地潜力是农用地整治项目立项及验收、土地整治规划编制实施的重要依据。经过10 a多的发展,我国土地整治已由相对孤立、分散的土地开发整理项目向集中连片的区域综合整治转变[1]。在这一过程中,农用地整治项目规划设计层面的新增耕地潜力评价技术方法被普遍应用于地方各级土地整治规划编制中。在县/市尺度土地整治规划中,待整治农用地规模、新增耕地系数和新增耕地面积是农用地整治新增耕地潜力评价的3个关键参数,只要确定其中两个参数,相应即可得到第3个参数。对究竟先确定哪两个参数的问题,已有研究采用的路线主要有两条:第一条路线是先确定新增耕地系数和待整治农用地规模,再测算新增耕地面积[2-3],该路线依据抽样原理,通过对典型样区的实地调查与测量,获取样区农用地整治新增耕地系数,并以此推算全域新增耕地面积,从而得以节约数据获取成本,但其评价结果势必粗糙;第二条路线是先确定待整治农用地规模和新增耕地面积,再计算新增耕地系数[4-5],即运用问卷调查、深入访谈等方法对县/市进行全面调查、典型调查,虽可获取精度较高的新增耕地潜力评价结果,但其评价工作效率低,数据获取成本也高。在这两条路线中,无论是先行确定样区新增耕地系数,还是先调查确定新增耕地面积,现有研究均强调援引项目规划设计层面的实地调查与测量的方法。

县/市尺度土地整治规划的功能定位与土地整理项目规划设计的功能定位截然不同,前者重在确定辖区内土地整治任务及其分解,提出土地整治总体布局,安排土地整治重点项目[4-5],而后者则须为项目区土地平整、农田水利、田间道路等工程的定位及建设标准提供依据[6]。因不同的功能定位,两者对新增耕地潜力评价的精度要求不同,从而对潜力调查与评价的技术方法亦有不同需求。通过实地调查的方法确定新增耕地系数或新增耕地面积,对于土地整理项目规划设计是必要的[7],然而将这一方法直接“嫁接”到县/市尺度土地整治规划编制中则未必适宜。典型样区调查法将典型样点数据用于整个评价区域,难以夯实新增耕地潜力来源的微观基础,更缺乏对农用地整治项目布局的指导,全面调查法则需耗费巨大的人力、物力、财力,其耗费之高与规划成果及其功能定位不相称。

已有研究受数据基础及数据处理技术的限制,采用以实地调查与测量为主的技术方法具有其不得已的必要性和重要的学术价值[8]。但是,随着第二次全国土地调查全面完成,农用地整治经验不断积累以及GIS空间分析技术日臻完善,如何充分挖掘和有效利用国土部门已积累的数据成果,创新县/市尺度农用地整治新增耕地潜力评价技术方法,以使潜力评价精度、效率及成本契合于规划功能定位尚未见到相关报道。基于此,本研究在第二条路线的框架内,借助GIS 9.2数据平台,充分挖掘和利用“二调”更新、土地利用总体规划以及农用地整治经验等已有国土数据成果,沿着“技术思想—技术原则—技术路线—技术方法”、“潜力来源单元—潜力测算单元—潜力汇总单元”的逻辑线索,逐层递进地构建县/市尺度农用地整治新增耕地潜力评价技术方法体系,并以温州市为典型案例,进行方法的应用与实证分析,研究成果可丰富土地整治潜力评价技术方法、为土地利用总体规划和土地整治专项规划提供参考。

1研究区概况

温州市地处浙东南沿海,长三角地区与海峡西岸经济区结合部,该市土地总面积12 064 km2。温州市辖瑞安市、乐清市2市,鹿城区、龙湾区、瓯海区3区,洞头县、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县6县,共140个乡镇(街道)。2010年全市耕地面积2 473 km2,占土地总面积的20.50%,人均耕地面积0.479,不足全国人均耕地面积的1/2。温州市自1998年起,开展土地整理与标准农田建设工作,迄今已整理建成标准农田880 km2,增加有效耕地39.20 km2,平均新增耕地系数达4.45%。

2数据来源与研究方法

2.1 数据来源

潜力评价基础数据来源于: (1) 1∶10 000温州市各县(市、区)“二调”更新数据库(2010年); (2) 1∶10 000温州市各县(市、区)土地利用总体规划数据库(2006—2020年); (3) 1∶10 000温州市各县(市、区)地形图; (4) 1∶10 000温州市各县(市、区)标准农田空间分布图; (5) 2010年温州市及各县(市、区)统计年鉴。

2.2 研究方法

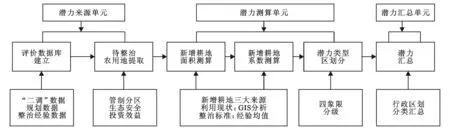

本研究所指农用地整治新增耕地潜力是在编制实施县/市尺度土地整治规划目的下,在当前农用地整治技术条件、技术标准下,于一定规划期内,通过实施农地整治措施,可增加有效耕地面积的能力。农用地整治新增耕地潜力评价技术方法在“实现规划功能定位、评价精度、评价效率及数据获取成本的平衡”的技术思想下,遵循3大技术原则:一是充分挖掘和利用已有的国土数据成果;二是以GIS全域空间分析代替抽样调查,作为数据获取和处理的主要手段;三是回答潜力“是什么、有多少、在哪里”等问题,即实现潜力评价的“定性—定量—定位”三位一体。新增耕地潜力评价技术方法包括:构建评价单元、建立潜力评价数据库、提取待整治农用地、测算新增耕地面积、测算新增耕地系数、潜力类型区划分、潜力汇总7部分(图1)。

图1 农用地整治新增耕地潜力评价技术路线及方法

2.2.1构建3层次评价单元评价单元的选取从属于评价目的和土地要求[9],已有农用地整治潜力评价通常采用单一评价单元,在全国及省域尺度下,多采用县、区为评价单元[2,10-11],在县/市、乡镇尺度下,则大多采用乡镇、行政村为评价单元[3,9,12],本研究基于土地整治规划功能定位,提出3层次评价单元概念体系,即潜力来源单元、潜力测算单元、潜力汇总单元。以“二调”更新数据库中土地利用现状地块(图斑)作为潜力来源单元,在空间上明确“潜力在哪里”,夯实潜力来源的微观基础,为农用地整治项目落位提供依据;以乡镇作为潜力测算单元,便于农用地整治项目的实施,落实农用地整治重点区域;以县(市、区)作为潜力汇总单元,为农用地整治任务分解及区域统筹协调提供依据。

2.2.2建立潜力评价数据库以“二调”更新数据库为基础,统一研究区规划数据库、地形图、已整治农用地分布图等专题图件的空间投影坐标系统,进行农用地地块与专题图件的配准及叠加,获取包含地类、坡度、规划、生态等相关基础信息的农用地地块属性值,然后通过GIS空间属性链接,将农用地地块归属至乡镇(街道)、县(市、区)两级行政单元,建立地块—乡镇(街道)—县(市、区)3个层次的农用地整治新增耕地潜力评价数据库。

2.2.3待整治农用地选取规则待整治农用地是在一定规划期内,可参与土地整治的农用地[4-5],是农用地整治工作开展的原始起点。由于土地位置的固定性,待整治农用地的选取在空间上即表现为农用地整治的区位选择。本研究以现状农用地地块(图斑)为基础,设定待整治农用地提取的3项规则。基于城镇建设用地扩展理论,规则1为避开具有非农化倾向的农地区。因建设用地生产效率大于农用地,在比较利益的驱动下,城市建设用地会不断侵蚀周边农用地[13],在城镇周边具有非农化倾向的农地区开展农用地整治,无疑造成整治投入的浪费[14]。基于生态安全理论,待整治农用地选取规则2为避开生态退耕及生态管控区域。农用地作为半自然生态系统,与周围生态系统、社会经济系统相互影响、相互制约,农用地整治势必对其自身及周边其他生态系统带来扰动[15]。基于经济效益及社会需求,待整治农用地选取规则3为以耕地整治为主,附带整治与耕地邻接的狭小、分散、低效的园地、林地、坑塘水面等其他农用地,实现耕地的集中连片,且对于近期已经进行整治的农地区,不再进行重复整治。待整治农用地选取规则表达公式为:

Sd=Sg+Sf

(1)

式中:Sd——待整治农用地;Sg——待整治耕地;Sf——邻近或穿插于待整治耕地中的非耕地。

Sg=Sgz-Sgi-Sgp-Sgs-Sgy

(2)

式中:Sg——待整治耕地;Sgz——现状耕地;Sgi——具有非农化倾向的耕地;Ggp——坡度大于25°的耕地;Sgs——生态管控区内的耕地;Sgy——近期已整治的耕地。

2.2.4新增耕地面积测算方法参照相关研究成果[2-3,16-20],农用地整治新增耕地主要来源于3个方面:一是耕地内零星分布的独立农舍、闲散荒地、废弃坑塘等综合整治新增耕地;二是经土地平整、小田并大田,田间道路、沟渠等基础设施的整治,降低道路、沟渠、田坎的占地系数新增耕地;三是经整治与连片耕地图斑邻接的面积小、布局散乱、利用率低下的园地、林地、坑塘水面等,进行地类转换新增耕地。农用地整治可新增耕地面积大小取决于待整治农用地利用现状及整治标准[9,16]。

(1) 利用现状获取。“二调”数据成果是土地管理各项工作的依据[18],涵盖全域农用地利用现状信息,以其作为待整治农用地现状数据源,不仅可避免抽样调查以偏概全的弊端,亦能克服全面调查的低效、高成本问题。通过挖掘“二调”更新数据成果中待整治农用地地块(图斑)属性信息,按照新增耕地不同来源,分别获取待整治农用地中田坎、道路、沟渠、零星地物等的分布和面积。

(2) 整治标准制定。农用地整治标准是整治后农用地在田块集聚程度、田块规模、田坎系数、道路及沟渠布设等方面所达到的状态[9,16]。按照农用地整治中新增耕地的不同来源在整治过程中的不同变化,设置不同的整治标准:耕地中的田坎、道路、沟渠在田块的归并、调整、优化过程中需要重新调整、布局,以测算单元(乡镇、街道)内已经完成整治的耕地中田坎、道路、沟渠的平均占地系数作为整治标准;耕地中的零星地物除具有特殊功能外,均应整治作为补充耕地来源;邻近或穿插于耕地中的面积小、布局散乱、利用率低的园地、林地、坑塘水面等非耕地在配套建设必要的道路、沟渠的基础上,调整、开发为耕地。

2.2.5新增耕地系数测算方法新增耕地系数为各测算单元、汇总单元的新增耕地面积占待整治农用地规模的比重:

Z=S/Sd

(3)

式中:Z——新增耕地系数;S——新增耕地面积;Sd——待整治农用地面积。

2.2.6潜力类型区划分方法综合使用新增耕地面积、新增耕地系数两项指标进行潜力类型区划分。首先,区分有无潜力区:新增耕地面积小于或等于零的乡镇为无潜力乡镇,划为无潜力区;新增耕地面积大于零的乡镇为有潜力乡镇,划为有潜力区。然后,基于四象限法,以有潜力区全部乡镇新增耕地面积、新增耕地系数的平均值为坐标原点,依据新增耕地面积优势(SSA)即目标乡镇新增耕地面积减去平均新增耕地面积、新增耕地系数优势(ZSA)即目标乡镇新增耕地系数减去平均新增耕地系数,将有潜力乡镇划分为4个潜力类型区(图2)。研究区各乡镇农用地整治新增耕地潜力类型区划分结果为:Ⅰ类潜力区,Ⅱ类潜力区,Ⅲ类潜力区,Ⅳ类潜力区及无潜力区。

图2 农用地整治潜力类型区划分方法

3结果与分析

3.1 待整治农用地构成及分布情况

应用并细化上述待整治农用地提取规则,温州市待整治农用地包括待整治耕地及待整治非耕地两部分。以“二调”更新数据库中2010年现状耕地图斑层为基础,根据公式(2),温州市待整治耕地满足:(1) 位于土地利用总体规划确定的允许建设区及有条件建设区外(Sgi); (2) 坡度小于25°(Sgp); (3) 位于生态管控区即土地利用总体规划确定的禁止建设区外(Sgs); (4) 位于近期已建成的标准农田之外(Sgy); (5) 在满足公式(2)的基础上,基于温州市各县市区标准农田建设实践,为保证整治投资规模效益,待整治耕地地块需满足一定集聚规模,结合《高标准基本农田建设标准》及多次野外考察、核实结果,温州市待整治耕地集中连片面积需大于5 hm2,邻接或穿插于待整治耕地内的待整治非耕地面积需小于0.5 hm2。

GIS全域空间分析结果显示,温州市待整治农用地共91 710.85 hm2,其中待整治耕地89 520.90 hm2,占97.61%,待整治园地、林地等非耕地2 189.95 hm2,占2.39%。待整治耕地面积占现状耕地总面积的31.70%,集中分布于西部山区县。永嘉、文成、泰顺3个山区县的待整治农用地规模较大,分别占温州市待整治农用地面积的20.51%,15.26%,13.96%;瓯海、鹿城、龙湾3个城区的待整治农用地总规模5 773.18 hm2,仅占该市待整治农用地面积的6.29%。各区县待整治农用地规模存在明显差异,环城3区由于经济较为发达,未来城镇建设用地扩张迅速、且已实施完成大量农用地整治工作,其待整治农用地规模相对较小;相反,经济欠发达、城镇化水平不高的西部山区县,则留存大量待整治农用地。

3.2 农用地利用现状及整治标准测算结果

首先,将温州市各乡镇内待整治农用地及已整治建成的标准农田按坡度分为两类:平耕地(坡度<6°)、坡耕地(坡度>6°)。然后,基于潜力评价数据库,获取各乡镇以下3类数据: (1) 待整治耕地地块(图斑)毛面积、及其田坎、道路、沟渠及各类零星地物面积; (2) 标准农田地块(图斑)毛面积及其田坎、道路、沟渠及各类零星地物面积; (3) 待整治非耕地面积。最后,根据农用地整治新增耕地潜力来源,按平耕地、坡耕地分别计算各乡镇待整治农用地现状及整治标准,结果详见表1。从表1可以看出,农用地整治前后田坎、道路、沟渠占地系数的变化在平耕地和坡耕地中差异显著。这是因为平耕地整治重点在田间道路、沟渠等配套建设,经整治其田坎、道路、沟渠占地系数不减反增;坡耕地虽也需配套建设田间道路、沟渠,但是因其现状过高的田坎用地面积,经整治仍可降低田坎、道路、沟渠的占地系数,增加新增耕地面积。

表1 温州市各乡镇农用地利用现状及整治标准对比(部分示例)

3.3 新增耕地潜力评价结果分析

3.3.1新增耕地面积测算结果温州市在规划期内,通过农用地整治可新增耕地2 764.50 hm2。在潜力来源单元层面,农用地整治新增耕地潜力来源于64 229个待整治农用地地块的综合整治,其中,穿插或邻接于待整治耕地中的面积小、布局散乱、利用率低的园地、林地、坑塘水面经整治调整对农用地整治新增耕地贡献最大,占新增耕地总面积的60.81%,耕地中的田坎、道路、沟渠经综合整治,可新增耕地928.89 hm2,占新增耕地总面积的33.60%;在潜力测算单元层面,温州市各乡镇新增耕地面积潜力介于-3.98~178.61 hm2之间,集中分布于0~60 hm2(图3),市域10个乡镇(街道)在农用地整治中,因需大量配备道路、沟渠等设施农业用地,新增耕地面积小于零;在潜力汇总单元层面,乐清市、文成县、永嘉县、泰顺县农用地整治可新增耕地面积较大,该4县(市)新增耕地面积占全市新增总耕地面积的77.17%。

图3 温州市各乡镇农用地整治新增耕地

3.3.2新增耕地系数测算结果温州市140个乡镇(街道)农用地整治新增耕地系数介于-3.78%~15.14%之间,集中分布于0%~8.00%之间,有123个乡镇(街道)的新增耕地系数处于该区间内(图3)。温州市11个县(市、区)农用地整治新增耕地系数介于0.02%~6.03%之间,乐清、文成、永嘉、泰顺的新增耕地系数较高,均在3.00%以上,鹿城、苍南、瓯海的新增耕地系数较低,均低于1.50%。新增耕地面积与新增耕地系数总体上呈现出“同增同减”的特点,但是亦有特例,洞头县新增耕地面积26.26 hm2,其新增耕地系数达3.00%,苍南县新增耕地面积92.81 hm2,其新增耕地系数仅为0.82%。

3.3.3新增耕地潜力类型区划分结果温州市有37个乡镇(街道)农用地整治新增耕地面积小于或等于零,被划为无潜力区,其中28个城区街道没有待整治农用地,10个城区周边乡镇(街道)新增耕地面积小于零;Ⅰ类,Ⅱ类潜力区包括大荆、南田、沙头、三魁等34个乡镇,通过农用地整治可新增耕地2 148.32 hm2,这些乡镇属于山地丘岗地区,耕地分布相对零散、田坎占地比例较高,通过地类调整和田坎整治具有较大的新增耕地潜力;Ⅲ类,Ⅳ类潜力区包括赤溪、陶山、泽雅、马站等69个乡镇,这些乡镇主要位于低山丘陵及河谷冲击平原区,待整治耕地中坡耕地比率有所下降,新增耕地潜力较小(图4)。

图4 温州市农用地整治新增耕地潜力类型区划分结果

3.3.4结果的合理性及应用性分析在结果的合理性方面,与现有相关农用地整治新增耕地潜力研究结果相比,本研究所测得的温州市农用地整治新增耕地面积及新增耕地系数在集中分布区间上,与已有相关研究对同类区域所测结果相当[3,8,21-22],但在值域上有所扩大,存在负数情况。其原因在于,就耕地地块而言,为提高其耕作便利性及灌溉条件,部分耕地特别是平耕地,一方面需要占用现有耕地,配套建设大量沟渠、道路,另一方面因现状较低的田坎系数,无法整治补充更多的耕地面积。在结果的应用性方面,本研究充分利用“二调”更新数据、农用地整治经验数据等国土部门现有数据成果,实现了与土地管理数据基础的无缝衔接,且潜力来源单元、潜力测算单元、潜力汇总单元的设置,使得农用地整治潜力测算结果来源清晰、应用方向明确,更利于统筹全市农用地整治任务,确定农用地整治重点区域及重点项目。

4结 论

(1) 提出当前县/市尺度农用地整治新增耕地潜力评价技术思想,即评价精度、效率及成本契合于规划功能定位。确立该技术思想下的三大技术原则,即充分挖掘和利用现有国土数据成果、以GIS全域空间分析代替抽样调查进行数据获取与处理、实现潜力评价的“定性—定量—定位”三位一体。通过对“二调”更新成果、土地利用总体规划成果、农用地整治经验等国土数据的挖掘和应用,不但有效提高县/市尺度农用地整治新增耕地潜力评价效率,且大幅度降低土地整治规划编制的成本,并能满足规划功能定位之要求,更实现与当前土地管理实际的紧密衔接。

(2) 不同于已有研究采用的单一评价单元概念,提出3层次评价单元概念体系,即以土地利用现状地块(图斑)作为新增耕地潜力来源单元、以乡镇作为潜力测算单元、以县(市、区)作为潜力汇总单元,农用地整治潜力测算结果来源清晰、应用方向明确,为县/市尺度土地整治任务分解、整治重点区域划定、整治重点项目选址等提供了可靠依据。

(3) 从新增耕地来源出发,借助GIS全域空间分析技术,刻画农用地整治新增耕地的3大来源在农用地整治过程中的变化机理,模拟其变化过程,分类测算新增耕地面积,实现了从基础图件数据的输入、到潜力测算评价、再到成果图表输出的程序化操作。

(4) 本项研究探索形成的技术方法体系,步骤清晰、简单易行,具有可重复性,可推广应用于县/市尺度土地利用总体规划和土地整治专项规划。不过,这一技术体系高度依赖已有的国土数据成果。例如,本项研究以经验均值法确定田坎道路沟渠系数标准值,须依赖已建成标准农田上图入库成果。因此,对于那些数据基础欠缺的地区,县/市尺度农用地整治新增耕地潜力评价仍须强调实地调查与测量的方法。

[参考文献]

[1]郧文聚.我国土地整治的实践创新与理论进步[J].上海国土资源,2012,33(4):1-6.

[2]唐秀美,陈百明,张蕾娜,等.新形势下全国农用地整理潜力测算方法探讨[J].中国土地科学,2011,25(9):67-71.

[3]闫东浩,侯森,朱德举,等.耕地整理潜力测算[J].农业工程学报,2004,20(5):257-261.

[4]国土资源部.TD/T1034—2013 市(地)级土地整治规划编制规程[S].北京:中国标准出版社,2012.

[5]国土资源部.TD/T1035—2013 县级土地整治规划编制规程[S].北京: 中国标准出版社,2012.

[6]国土资源部.TD/T1012—2000 土地开发整理项目规划设计规范[S].北京: 中国标准出版社,2012.

[7]陈朝晖.土地开发整理项目新增耕地面积测算方法研究[J].河北农业科学,2008,12(2):102-104.

[8]刘巧芹,李子君,吴克宁,等.中国耕地整理潜力测算方法研究综述[J].资源开发与市场,2013,29(2):127-148.

[9]范金梅,孟宪素,薛永森.中国耕地整理潜力评价初探:以北京市延庆县为例[J].地理研究,2004,23(3):736-744.

[10]徐丹艳,姜海,李建强.省域耕地整理潜力综合评价:以江苏省为例[J].国土资源科技管理,2004,21(5):12-16.

[11]史娟,姜开勤,叶公强.耕地整理现实潜力评价研究:以重庆市为例[J].水土保持通报,2008,28(5):122-127.

[12]刘闻,曹明明,邱海军,等.陕西省靖边县农用地整治潜力分区研究[J].水土保持通报,2013,28(1):196-200.

[13]吴传钧,郭焕成.中国土地利用[M].北京:北京大学出版社,2001.

[14]叶欠,陈江龙,肖君,等.基于非农化和生态约束的农用地整理区位的选择[J].农业工程学报,2011,27(10):293-299.

[15]王军,严慎纯,白中科,等.土地整理的景观格局与生态效应研究综述[J].中国土地科学,2012,26(9):87-94.

[16]范金梅.耕地整理潜力评价指标研究[J].中国土地,2003,17(11):30-32.

[17]张正峰,陈百明.土地整理潜力分析[J].自然资源学报,2002,17(6):664-669.

[18]杨波,范金梅,曲欣.“二调”给力土地整治:“二调”成果在土地整治潜力评价中的应[J].中国土地,2012(3):50-52.

[19]张正峰,陈百明,郭战胜.耕地整理潜力评价指标体系研究[J].中国土地科学,2004,18(5):37-43.

[20]陈茜,段建南,孔祥斌,等.北京市基本农田保护区内耕地数量提升潜力研究[J].水土保持研究,2012,19(3):200-203.

[21]刘文智,陈亚恒,李新旺,等.基于产能的耕地整理数量质量潜力测算方法研究:以河北省卢龙县为例[J].水土保持研究,2010,17(3):227-231.

[22]唐秀美,潘瑜春,刘玉,等.基于耕地系数和预评价法的耕地整治潜力测算方法[J].农业工程学报,2014,30(1):211-218.

Evaluation for Potential of Newly-increased Cultivated Land in Agriculture Land Consolidation on County or City Scale -A Case Study of Wenzhou City, Zhejiang Pvocine

JIN Xiangmu1, LI Chen1, CHEN Rujian2, OUYANG Yifan1

(1.InstituteofLandScienceandRealEstate,ZhejiangUniversity,Hangzhou,Zhejiang310058,China; 2.WenzhouBureauofLandandResources,Wenzhou,Zhejiang325027,China)

Abstract:[Objective] The aims of this study are to increase the efficiency and accuracy of the potential evaluation of newly-increased cultivated land from farmland consolidation on the scale of county(city), reduce the cost of the evaluation, and to provide reference for the overall planning of land use and land remediation planning. [Methods] A new technical system based on the GIS spatial analysis method was used. Based on data from the second investigation of land-use and the general land use planning, combined with the experience from land consolidation, we first developed new principles and perspectives for the potential evaluation, then determined the scale of agriculture land to be processed, then measured the area of the newly-increased farmland, and then calculated the coefficient of newly-increased farmland, finally delineated the fivepotential zones. [Results] The potential of newly-increased cultivated land from farmland consolidation in Wenzhou City is reasonable and more practical. [Conclusion] The empirical study showed that the technical system could provide a proceeding operation of inputting the basic data, measuring and evaluating the potential, and outputting the results. Such technical system not only has the advantages of improving the efficiency and reducing the cost of the potential evaluation at the same time, but also well adjusts the current land management practice, which presents considerable promotional value.

Keywords:agriculture land consolidation; newly-increased farmland; potential evaluation; Wenzhou City

文献标识码:A

文章编号:1000-288X(2015)04-0293-06

中图分类号:F301.24

收稿日期:2014-05-30修回日期:2014-06-20

资助项目:国家自然科学基金项目“转—征—供框架中保有耕地农户发展权的变换测量及其准市场补偿机制研究:以浙江省为例”(71273226)

第一作者:靳相木(1969—),男(汉族),山东省莒南县人,博士,教授,博士生导师,主要从事土地利用评价与管理,耕地保护、农地非农化与农村发展,不动产法与不动产政策等方面的研究。E-mail:jinxiangmu@zju.edu.cn。