寻梦莫高

文图/徐晨迪

寻梦莫高

文图/徐晨迪

曾几何时,我常在梦境中邂逅莫高——那历史中不朽的神话、丝路上璀璨的明珠。

如今,我终于得以踏上旅程,去寻那莫高遗梦。

祁连山

一

晨光熹微,东方欲晓。轻轻作别金城兰州,循着千年前商旅驼队的足迹,一路向西。

车行半日便到了张掖。于此驻足,远眺西南,在朦胧的雾霭中依稀辨认出祁连雪山婀娜的倩影。绵延天际的祁连融化出清冽甘甜的雪水,滋养了附近广袤的土地,为张掖带来了发达的农业,使这座城市荣膺了“金张掖”的美称。

出了玉门市,沿途随处可见雄奇瑰丽的雅丹地貌。雅丹,在维吾尔语中意为“具有陡壁的小山包”,雅丹地貌是一种典型的风蚀性地貌,是无垠戈壁中一道亮丽的风景线。这些形态各异、错落有致的土墩、沟槽,有的如雄狮长啸,鬃毛飞扬;有的像擎天支柱,笔挺坚固;有的似房屋广厦,鳞次栉比。远远望去,金光熠熠,神秘莫测。

祁连山马牙雪山

张掖丹霞地貌

玉门关小方盘城遗址

二

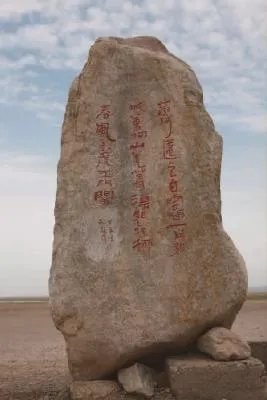

玉门关遗址石碑

“敦,大也;煌,盛也。”据此,足见敦煌这座西北重镇在历史上的特殊地位。

敦煌,是丝绸之路上的咽喉要道,东西方文化碰撞、融汇的交点。这里珍藏着汉文、梵文、回鹘文、龟兹文、粟特文等丰富多样的文献,蕴含着无尽的艺术。壁画、雕塑、石窟在这里展现出别样的生命力。

透过悠久历史的重重尘封,那浩瀚的史书典籍、珍稀的文物遗书、精美的石窟洞穴,使得敦煌依旧绚丽、辉煌。

三

途经喧嚷的街巷,穿过繁华的市肆,便抵达了此行的目的地——位于敦煌市东南的莫高窟。

都道莫高窟是佛教艺术圣地,此话不假,其开凿与佛教息息相关。相传,五胡十六国混战时期,一位名叫乐僔的高僧在行至鸣沙山时,忽见奇幻金光,闪现庄严千佛。于是,迎着三危山的宝光,他开凿了莫高窟的第一个洞窟。自此,莫高窟开始了绵延千年的不断营造。

北魏、西魏和北周时期,帝王崇信佛教。莫高窟的兴建随之得到了较快发展。大唐盛世的到来也携来了丝路的繁荣与莫高的兴盛。孰料,当历史的年轮转至元后,丝绸之路竟被逐渐废弃,莫高窟也因此湮没在了岁月的尘埃中。直到满清时期,莫高窟才又重新回到了人们的视线中。

时至今日,这座东方世界的艺术博物馆在塞北茫茫大漠的深处,默默地散发出迷人的气息,吸引着越来越多的人们前来莫高寻梦。

四

从莫高窟底沿着栈道拾级而上,来到凿于十六国时代的第275窟前。一声清脆的解锁声过后,沉重的大门被缓缓打开,一股凉爽的气息扑面而来。或许,只有在这冷而干的洞穴之中,大量的艺术珍品才得以保持跨越千年的美丽吧。

第275窟是莫高窟最早的洞窟之一。立于这古老的洞窟内,身旁仿佛有虔诚的僧侣在诵经祈祷,耳畔也似乎萦绕着以乐礼佛的歌声……我从幻境中猛然惊醒,却迎上了正壁弥勒菩萨的沉静目光,心中不禁一震。但见塑像面相丰圆,视端容寂,目光深邃,显现出中原艺术的神韵。然而,菩萨发披两肩,上身半裸,扬掌交脚,其雄健的造型风格中却又隐隐带着犍陀罗艺术的气息。中西文化在这尊塑像上交织出别样的美丽,引导人们了解莫高窟最早的造像特点。

从第275窟中退出,我信步游至第158窟。这是莫高窟内著名的中唐涅槃窟。主佛释迦牟尼,支颊侧卧,面容恬静,神情平和,似以解脱生死轮回为乐。然而,四周环侍的弟子、信徒却嚎啕悲泣、哀哀欲绝。佛陀之伟大,自然是因为他与常人不同,既能入得“寂天为乐”的涅槃境界,又有什么不满意的呢?一旁举哀的另有吐蕃、突厥乃至中亚、西亚等国的王子,从侧面反映出唐朝开放的对外政策和密切的民族关系。至于主佛端丽的面容、流畅的衣纹,则无不彰显出唐代塑像手法的细腻写实,与北凉等时期的造像风格大为不同。

五

鸣沙山的骆驼

壁画是莫高窟不可或缺的重要组成部分,莫高窟现存4.5万平方米的壁画于无声处静静见证着历史的变迁。

莫高窟九层楼

莫高窟道士塔

伫立于第112窟内,我的眼前恍惚间浮现出的是莫高豪迈健美的羯鼓舞吗?抑或是英娘反弹琵琶的经典舞姿?继而凝神细视,不禁为伎乐天那翩若惊鸿、宛若游龙的美丽姿态所折服。云烟氤氲中,玉影翩跹,舞出绝美的身段;琵琶反弹,奏响雄浑的乐章。这种典雅与妩媚足以让凡俗世人叹为观止,亦足以使佛国净土惊羡不已,更足以使光阴岁月仿若凝固。

我忽然想起之前所见的与面前这身盛唐飞天风格迥异的北凉西域式飞天。北凉飞天头有圆光,身材短粗,受印度文化的影响较深。而在经历了创新时期后,敦煌的飞天样式融合了“吴带当风”等中原气息,渐渐呈现出中国化的特质。唐代飞天,面容姣好,仪态万方,有的相伴彩云,临空散花;有的轻盈起舞,仙袂飘飖;有的乘风而起,直冲云霄,真可谓“霓裳曳广带,飘浮升天行”。

我转而忆起去年落成的兰州西客站,丝路飞天文化中的元素也被注进了车站的设计中。古往今来,莫高的飞天壁画记载了一方净土、一条商路的荣辱兴衰。

六

思绪悠悠,回到晚清,道士王圆箓在清理第16窟积沙时,无意中发现了一个惊世秘密。当甬道北壁被凿开,面对堆积如山的佛经文书,王道士惊伫原地,久久不能释怀,只不知那时他心中是何感想。

然而,令人始料未及的是,藏经洞的重见天日成了噩梦的开端。探险者来了,一个个不速之客循着风声纷至沓来。

英国人斯坦因假称玄奘信徒带走了第一批经卷;法国人伯希和用低价骗购了他的“生日珍礼”;日本人桔瑞超贪得无厌地将文献资料掠走……这是莫高窟的大劫,亦是中华文化的大劫。

至于藏经洞的发现者王道士,则在百年来受尽后人的责骂与唾弃。他是将敦煌遗书抛给外国的罪人,但他亦是当地人心中节俭慈悲的王阿菩、斯坦因眼里忠于职守的中国人。谁是谁非,还是交予公正无私的历史去评判吧!

好在敦煌遗书并未被洗劫一空,痛定思痛,国内的敦煌学如今正飞速发展。

1943年,常书鸿不辞辛劳,千里迢迢寻梦敦煌,抵达莫高窟。在抗日战争的炮火硝烟中,多少文明古迹、文物典籍毁于一旦。为了挽救中华文脉,这位敦煌的守护神将自己的根深深扎在了塞北大漠中。发妻的不辞而别、同伴的陆续返乡、“文革”的磨难打击,都摧不垮他守护石窟的坚定决心。当看到原本残破不堪的莫高窟重放异彩时,鬓染霜雪的常书鸿笑了,笑得很欣慰:有了莫高窟的重生,此生夫复何求?

有了前辈的奠基,20世纪70年代以后,敦煌学日益繁荣,创造出一个又一个全新的突破,向全世界展现了它旺盛、顽强的生命力!

七

最后步入的是位于莫高窟上寺石窟群正中的标志性建筑——九层楼。进入室内,映入眼帘的是一尊高约35.5米的弥勒大佛造像。据记载,这尊莫高窟第一大佛开凿于唐代武周证圣元年(695),采用石胎泥塑的方法塑造而成。

仰望大佛,为神圣、庄严的气息所笼罩,心灵似被一种无形的力量攫住。我佛慈悲,弥勒慈祥肃穆的目光注视着世间芸芸众生,帮助凡俗中人解脱现世的苦难。

九层楼的对面,三危山脚下与莫高窟遥遥相望的是一排排如胡杨般整齐挺拔的墓碑,那里是常书鸿等敦煌守护者的安息之地。生,则以大泉润笔,同莫高日夜相守;死,则于大漠埋骨,与石窟永世相伴。

从莫高窟开凿时期的无名大师到如今为敦煌文化奉献毕生心血的研究人员,他们早已与敦煌融为一体,密不可分。

八

祁连山

万里丝路道漫漫,千载驼铃荡悠悠。千年的丝路文明,那种沧桑与神韵,需要有足够的时间和空间来承载;不朽的敦煌文化,那种博大与深沉,一直像大漠胡杨般屹立不倒。在已逾千年的历史积淀下,莫高窟依旧是丝路上璀璨的明珠,敦煌学依旧是文化界迷人的传奇。

转身掬起一抔黄沙,任沙砾从指间悄然滑落,听岁月在耳畔细语呢喃。这些沙砾是有灵气的,因为丝路敦煌,更因为莫高石窟。寻梦莫高,我愿化作一粒沙,迎着声声召唤,守望敦煌。