政府主导大规模土地流转下农民参与行为研究

潘林 丁明

摘 要:农民对政策的认知是其参与行为的发端。采用分布式认知理论分析农民对政府主导大规模土地流转政策的认知过程,根据安徽省肥西县、埇桥区、长丰县和萧县的调查数据,建立多元有序Logit回归模型,分析农民对这种土地流转政策的认知的影响因素。结果显示:在所选取的15个影响因素中,性别、文化程度、子女数、农业生产结构、社会阶层与地位、人均耕地面积、地域虚变量和土地情结等八个因素对政策认知有显著影响。

关键词:土地流转;认知问题;Logit模型

中图分类号:F327 文献标识码:A 文章编号:1003-3890(2015)02-0068-06

一、问题的提出

我国农业面临的问题中农业的低收入和劳动力过剩是两大难题,必须通过进一步的城镇化才有可能解决[1],而随着不断加快的城镇化进程,土地流转问题不可避免地受到广泛的关注。农民的土地以何种方式流转?农民的权益如何来保护?这些都是学术界在着力解决的问题。

土地流转的模式从利益相关者的视角来区分可以归纳为:政府主导型、集体主导型与农户主导型等“三种”利益主体模式[2]。政府主导型土地流转是指利用等级秩序、领导权威和政府强制力为主的土地流转模式的统称[3]。不可否认的是这种模式的土地流转形成的垄断的国有土地市场、低价征地以及从农地里解放出来的农民工正是中国近30年来高速增长的重要源泉[4]。但是,政府主导型土地流转政策近年来引发了诸如四川唐福珍自焚、河北农民放鞭炮“护地”、浙江村官圈地造墓等影响颇为恶劣的事件。这类事件折射了现行土地流转政策中存在着农民土地权益遭受损害的现状,有学者甚至提出应该叫停政府主导型土地流转政策。然而在对安徽省四县的政府主导型土地流转政策的调查中并没有发现这种流转政策对农民造成直接侵害的现象,合同纠纷也没有。不过这些不是因为流转政策多么符合人意,而是因为参与农民对流转政策并不关心,农民不关心合同与谁签订,不关心合同的年限,甚至少数农民对租金数额都很模糊。在农民是理性的前提下[5],即使这种理性是有限的,所能利用的信息是不完全的,但农民追求效用最大化的行为是不应改变的[6],因而此类忽视行为的发生是值得考虑的。

当前研究中,对于土地流转下农民参与行为的影响因素主要有:村民小组内全体相关农民的集体决策[7];农村土地信用社、土地连片性和村庄的区位因素[8];农户资源禀赋[9];地区经济发展状况、农村非农产业发展水平、劳动力文化水平、人均纯收入水平、社会保障水平和农业生产结构[10];土地的经济收益[11];家庭从事农业生产人数、农户耕地收入比重[12];农户利益集团的博弈[13];职业类别、非农收入比重、是否具有非农就业技能、是否拥有转让权、地权稳定性、地区虚拟变量[14];农户所处的社会阶层与地位、收入来源、农户拥有并经营的土地面积[15];土地所具有的多重功能价值(土地的直接经济价值和土地转出预期价值)、非农就业经验、家庭非农劳动力数[16]。

考虑以上影响因素,首先,由于各类因素是作者在不同地区运用不同样本得出的不同结论,其比较的基础不同,因此各个因素之间哪个更重要可能无从比较;其次,从发生学的角度,考虑这些因素影响农民参与行为的过程,农民的认知是最先发生的。也就是说,对于政策的认知,是农民参与行为的起始,先是有了认知然后影响了参与行为,最后得出决策。因此,搞清楚农民的认知过程对于了解其参与行为具有重要意义。

诺斯(2003)认为,制度实质上是认知活动相互交流的产物,制度的研究必须考量当事人的认知问题[17]。因此,既然认知如此重要,探索农民认知对其参与行为的影响是十分有必要的。

国内对于农民认知影响其参与行为的研究主要是考察经济以及农民个体方面,相关的研究主要有:钱忠好 等(2007)研究土地产权在多大程度上能够转化为经济收入进而影响农民对土地产权的认知度[18]。发现农民比较关心的是流转过程中自身的既得利益情况,而这影响了农民对于政策的关心和认知程度。通过实证研究,徐美银 等(2009)认为农民对农地产权制度认知的影响因素有:文化程度、干部身份、性别、年龄、健康情况[19]。

国外方面,Uskul et al(2008)对黑海地区农民、渔民和牧民对生态文明的认知情况研究发现,农民和渔民这类群体更强调人与人之间交流影响,相对习惯单独做决定的牧民来说,他们对生态文明的认知更具整体性[20]。

以上研究涵盖多个学科以及多个领域,定性或定量地对农民认知的影响因素进行研究,得出了比较全面的结论。不过对于政府主导型土地流转政策,影响农民认知的因素有哪些?进而影响农民对于这种政策的参与行为的因素有哪些?这些因素又是如何影响农民认知及行为的?这对探讨政府主导型土地流转政策是否有效率,以及如何促进政策的顺利推行,从而加快土地流转的效率,都有着重要意义。所以,本文将通过实地调查来探究农民作为认知主体对政府主导型土地流转政策的认知。哪些因素影响农民对这种土地流转政策的认知?农民对这种土地流转政策的认知是怎样的过程和机制?

二、政府主导型土地流转政策农民认知问题研究

既然本文明确了要从机制上研究农民的认知问题,那么首先就需要运用认知心理学理论对农民认知问题进行界定,即农民的这种认知是个体认知还是分布式认知。显然,农民作为认知主体其主体判断在认知过程中起到了重要的作用(这种作用是否是决定性的还不能确定),但是外部环境诸如家庭、亲朋、文化、社会[21],乃至认知对象和工具[22]也都不同程度影响到农民的认知,所以孤立地研究某个农民的认知问题是不科学的,而应该采用分布式认知理论将农民置于村落这个小型社会中系统地进行研究,才最能反映问题。

(一)研究假说

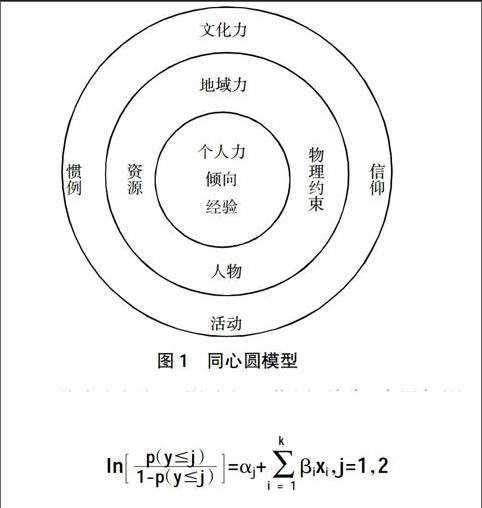

对于分布式认知影响因素的理论的研究众多,经考察,本文比较适合使用的模型是Hatch et al的同心圆模型。同心圆模型从三个角度:文化、地域和个人来概括所有对分布式认知有影响的因素[23](见图1)。

三种力之间相互影响相互作用。首先,农民知识水平和经验由个人力决定,从而导致他们对土地流转政策会有何种认识;其次,地域力通过其亲友和生活条件发挥对个人力的作用;最后,文化力通过当地的文化价值和期望对地域力发挥作用,间接地对个人力产生影响。

利用调研结果和以上模型,提出假说如下:农民对政府主导大规模土地流转政策认知的综合影响因素主要有:性别、年龄、土地收益预期、职业和文化水平组成的个人力,子女数、农业生产结构、社会阶层与地位、年人均收入、家庭非农就业状况、人均耕地面积(流转前)和地域虚变量组成的地域力,转租观念、土地情结和合同谈判意识组成的文化力。

(二)模型选择

本文考察定性变量及其影响因素的关系,所以选择Logit回归模型进行分析,采用多元有序Logit回归模型。认知程度因变量取值0、1、2。模型如下:

ln■=?琢j+■?茁ixi,j=1,2

上式中:y为因变量,Xi为第i个影响因素,αj即截距参数,βi是回归系数。

(三)数据说明

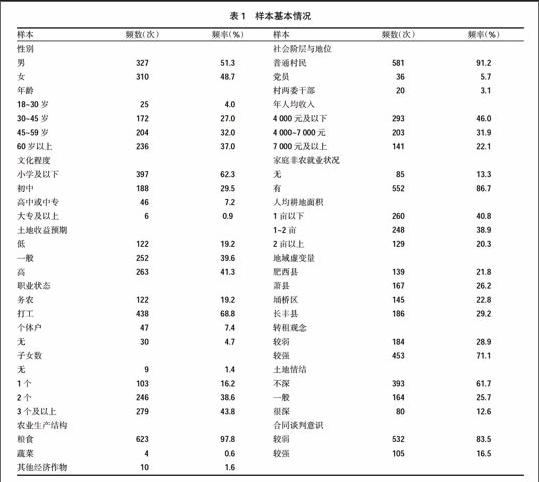

1. 样本描述。本文所用资料来源于2012年7月国家社科基金青年项目“政府主导型农地大规模流转问题研究”课题组组织的关于政府主导型土地流转情况的专题问卷调查(基本情况见表1)。为了使调研的数据更具有代表性和综合性,在处于安徽中部的省会合肥市和处于安徽北部的宿州市各选取了两个县进行调研,其中肥西县和埇桥区随着城市化的加快逐渐融为县级区,而长丰县和萧县则属于相对传统的农业区,这样能够更好地反映政府主导型土地流转边界扩散趋势[24]中农民的基本情况。从这四个县内参与了政府主导型大规模土地流转的行政村中各随机选择了数十个农民,样本包括了不同年龄层次、性别和职业的农民。课题组总共发放了700份问卷,有效问卷为637份,有效回收率为91%,基本情况如表1。

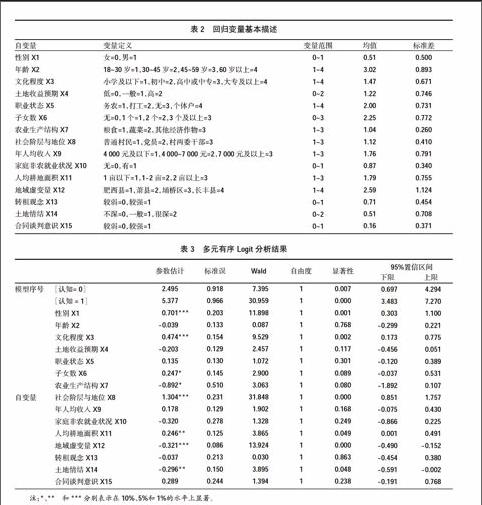

2. 变量特征描述。描述所选取的15个自变量,如表2。

(四)模型结果与解释

运用SPSS17.0软件对样本数据进行多项有序Logit回归分析处理。拟合优度的Pearson检验及Deviance卡方检验值分别为0.971、1.000,均大于0.05,模型拟合度良好,进一步回归分析结果见表3。

通过对表3的分析,结论如下:性别、文化程度、子女数、农业生产结构、社会阶层与地位、人均耕地面积、地域虚变量和土地情结对农民对政府主导型土地流转政策的认知有显著影响。参数估计值的正相关性告诉我们,男性、子女较多、文化程度较高、社会地位较高及人均耕地面积越大者对流转政策认知度更高,而负相关性则表明流转前以种粮为主、肥西县及土地情结越弱的农民对流转政策认知度更高。

(五)认知机制分析

既然通过因素分析得到了8个影响农民认知的关键因素,那么接下来就可以自下而上地勾勒出农民对政府主导型土地流转政策的认知机制。分布式认知机制可以归纳为:提出主题—发布主题—信息接受—信息反馈—信息判断[25-26]。结合实地调研结果可以知道,主题(政策)的提出者为地方政府,发布主题者则为村干部、乡镇干部、转入企业或合作社和亲戚朋友,其中绝大多数农民是通过村干部得知土地流转政策的,同样大部分的流转合同也是同村两委签订的。

三、认知对农民参与行为的影响

根据对于数据的分析结果我们知道,男性、文化程度较高、子女较多、社会地位较高及人均耕地面积越大者对政府主导型土地流转政策认知度更高,而流转前以种粮为主、肥西县及土地情结越弱的农民对流转政策认知度更高,那么农民的认知程度的高低对于农民的参与行为又会产生哪些影响呢?

认知是一切行为的发端,认知程度的高低决定了决策者的行为。可见,农民在土地流转过程中的行为决策来自于农民的认知。对政府主导型土地流转政策具有较高认知的农民,才会对这种流转政策给予更多的关注和了解,才会对政府的政策有更多的积极反应,参与到政策推行的活动中。相反,如果认知程度低,对于这种流转政策就会出现更多的漠不关心,也就是调查中出现的农民不关心合同与谁签订,不关心合同的年限,甚至少数农民对租金数额都很模糊的情况。

在20世纪40年代或者更早以前,农民转让土地绝大多数是因为贫穷或者饥荒。而现在农民签订土地契约更多是为了更富裕,放弃土地很多是为了转入非农产业获得更多的收入。因此影响农民决定转让土地与否的因素在于能否为其带来更多的经济利益,而这种衡量的前提是农民对于土地流转的政策有着足够的认知。

总之,在对政府主导的大规模土地流转政策有较高程度认知的情况下,农民会考虑将土地流转是否符合自己的经济利益,从而做出理性的选择。而如果对土地流转政策缺乏认知,则可能会导致对政策的消极和不作为等决策行为的出现。

四、小结与对策

本文通过对农民对政府主导型大规模土地流转政策的认知过程和影响因素研究,分析了农民对于土地流转政策的认知问题,得出个人力(性别和文化程度)、地域力(子女数、农业生产结构、社会地位、人均耕地面积和地域虚变量)和文化力(土地情结)共同作用影响了农民的认知和决策的结论。

按照认知心理学的理论,人们的信念决定其偏好,又进一步决定其决策与行为。农民作为土地流转的主体之一,其认知状况对其参与行为有着重要影响。因此,为提高农民认知,促进土地承包经营权流转,切实保障农民的利益,提出以下对策:

一是继续推进农村教育,包括文化教育和职业技能培训等,一方面提高农民文化程度,另一方面增强农民的非农经济活动能力,有助于农民从土地外获得更高的收入,从而降低土地的社会保障功能,促进土地的流转。

二是对那些有比较多耕地的家庭,以及有热情从事农业经济活动的农民,提高其农业技术,鼓励其转入土地增产增收,可以通过对承包大户给予适当补贴,增加其农业收入,从而达到提高土地流转率的政策目的。