寻找天堂的刺绣

作为一个曾经在草原上游牧的民族,是如何艰难迁徙来到澜沧江畔的雨林中,在这个转变的背后,不知蕴藏着多少感天动地的故事。而这一切,就被哈尼人记载在刺绣里,绣出了一部无字的史书,永远穿在身上。

在西双版纳的勐海县有一座著名的茶山——南糯山,这里生长着世界最古老的栽培茶树,已经800多年的茶王树,至今仍然郁郁葱葱。可是最初南糯山的名字由来却与茶无关:“南糯”是傣语,意为笋酱,南糯山就是产竹笋酱的山。后来,相传是诸葛亮来到这里,士兵不服水土,生了眼病,诸葛亮将手杖插地化为茶树,士兵摘叶煮水,饮之病愈,南糯山因而也被人称为孔明山。诸葛亮是否到过这里已不可考,但南糯山的茶却声名远播,每一个人到这里都要去看看古老的茶王树,品一品甘甜的南糯山茶,至于居住在这里的哈尼族支系僾尼人很少有人关注,他们远比茶王树更为古老的文化正渐渐消逝在时代变迁中。

小山寨里走出一位刺绣女孩

在南糯山下的阿卡亢博滇航(哈尼刺绣园),一位50多岁的哈尼妇女在忙碌着,她时而忙着接待前来参观游客,热情地解答他们提出的问题,介绍哈尼族服饰和刺绣文化;时而与前来定购各种刺绣品的人们交谈,与他们认真探讨刺绣如何搭配丝线使绣品明丽和谐、如何制作才能保持绣品的精细明艳……这位身着哈尼传统服饰的妇女叫李金梅,如果不与她交谈,乍一眼看上去,和普通的农村妇女没有什么区别。但她却是受过高等教育,做过领导干部,完全有别于我们印象中的民族文化传承人。

李金梅的哈尼名字叫亚主,出生在一个哈尼山寨。那是一个四五十户人家的小山寨,山寨依山傍水,静静地躺在山水织就的摇篮中,非常谐调地与大自然融为一体,寨子的四周全是密密麻麻、一望无际的热带雨林,几乎看不到人类生活的痕迹。

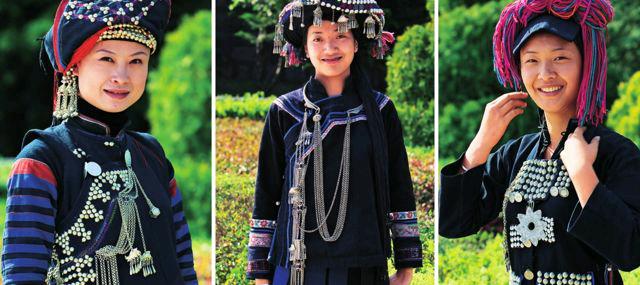

哈尼族人民热爱生活,妇女服饰绚丽多彩,斑斓夺目,衣料以黑色、蓝色为主,个个妇女都会刺绣挑花,衣襟、袖口、裤边都要用各色彩线绣上种种图案,飞针走线,技艺精湛,色调对比强烈,并用银链、银币、银泡作为胸饰和腰饰,头上戴的是用红、黄、蓝、白各色毛线扎就的花冠,缀以各种式样的银质头饰和彩珠,喜庆节日穿在身上,满身华丽,美不胜收,形成一道特有的民族风景线。很久以来,每一个哈尼族妇女从小就必须学习刺绣技艺,如果不会刺绣,成人后很难找到丈夫。

亚主6岁开始学习刺绣,她说:“我喜欢绣。从6岁就开始偷我家嫂的布,有时我家嫂还骂我——我不懂织好的,不该剪的我悄悄的剪了拿去绣。后来我家嫂子看见,这布是哪里的,肯定是剪我的布。我就这样绣着,慢慢就成了我们寨子里绣花绣得最好的。”如果没有别的机遇,亚主也许就一辈子呆在山寨里,成为一个默默无闻的农村刺绣能手,也不会去探索隐藏在哈尼刺绣里的奥秘。

绣出一部穿在身上的无字史书

读书、上学,参加工作,亚主变成了李金梅,从小学老师到乡干部,到县里的部门领导。繁忙的工作之余,她并没有忘记刺绣,因为一种热爱。同时她能够接触到许多外面的世界,开阔了眼界。一次国际阿卡人(国外对哈尼族的称呼)学术研讨会在西双版纳召开,会议上来自国外的专家突然问李金梅:“你知道哈尼刺绣图案的意义吗?那是你们民族的历史!”李金梅愣住了,这些图案都是从老人那里学来的,只知道好看,难道里面真的还蕴藏着什么故事吗?

从那一天开始,李金梅走上了一条崎岖的道路,她决心要搞清楚每一幅哈尼刺绣的含义,找到哈尼人曾经寻找天堂的壮丽史诗。整整12年的时间,她和丈夫张戈放弃了优越的生活,奔波在每一个哈尼族的山寨,寻访每一位懂得刺绣的老人,了解绣品上花纹图案的起源和其中的传说故事,她还自掏腰包搜集有特色的刺绣品,借鉴学习其中的刺绣技艺。最终,30多个图案被她发掘出来,图案背后的故事也日渐清晰。每一幅刺绣图案都讲述着哈尼迁徙史上的一个故事,一段难以磨灭的记忆。

“哈尼人最先住在哪个地方?后来为哪样又要搬迁?前前后后在哪些地方栽过磨秋桩?是哪个祖先,给我们找到了这可爱的山乡?”在遥远的青藏高原上,有着两座著名的大山:阿尼玛卿山与巴颜喀拉山。阿尼和哈尼是否有什么联系,无从得知,但远古史诗的描绘,这里就是哈尼族最早的生息地——虎尼虎那。水草丰盛的高山牧场,泉水交错,溪流蜿蜒;草场上花团锦簇,牛羊成群。战争、灾荒、瘟疫……这是一个多灾多难的民族,一幅幅的图案向我们展示了一幅多么壮阔的迁徙史画卷——从远古的“虎尼虎那”,美丽的“诺玛阿美”,到如今的西双版纳,从遥远的西北草原到眼下的热带雨林,哈尼人经历了七次大的迁徙历程。其迁徙的次数之多,遭遇之险恶,道路之漫长,恐怕算得上古代的“万里长征”吧?作为一个曾经在草原上游牧的民族,是如何艰难迁徙来到澜沧江畔的雨林中,在这个转变的背后,不知蕴藏着多少感天动地的故事。而这一切,就被哈尼人记载在刺绣里,绣出了一部无字的史书,永远穿在身上。

踏上传播哈尼文化的漫长之路

李金梅的探索之路,不仅搞清了刺绣中隐藏的秘密,她的刺绣技艺也博采众家之长,成为集大成者。由于她的绣品汲取民间纯手工技艺,吸收立体画面的唯美和谐,抽象里显高超刺绣工艺,再现原汁原味的工艺风格,深受人们的赞赏。她曾3次带着自己的刺绣品和缝制的哈尼女装,到昆明参加了国际民族民间工艺品暨旅游文化商品博览会、第二届云南民族服装服饰文化节、第四届昆明泛亚国际民族民间工艺品博览会,分别获得博览会二等奖、创新设计奖、优秀个人奖等荣誉。她的刺绣图案及其故事集锦纳入哈尼族文化遗产,编辑成册,将用中、英文两种文字出版,使之成为系统介绍西双版纳哈尼族刺绣文化的工具书,并为弘扬和传承其传统文化保存真实的史料。她和丈夫还一起主编了《西双版纳哈尼族传统刺绣》教材,配合西双版纳职业枝术学院,在全州举办了4期哈尼族民间刺绣文化培训班,共有1000余名刺绣爱好者接受系统专业的民间工艺手绣工培训指导。李金梅把弘扬和传承哈尼族刺绣传统文化与市场经济对接,组织指导妇女绣制桌布、披肩、壁挂等各种绣品,缝制哈尼族男女服装、挎包、手机袋、布条花。采用热带雨林中生长的植物藤篾籽、皂角籽、麻板籽、野生核桃籽、薏米做成手链、挂件、钥匙扣等手工艺品,深受国内外游客青睐,同时也宣传了西双版纳独具魅力的民族风情。

在李金梅的眼里:哈尼族服饰从纺织到首饰的加工制作,再到色彩搭配,均渗透着一种张扬的美,是哈尼族智慧才华和精湛手工技艺的结晶:闪闪发光的银泡、制作精美的银扣、若水透亮的银链、洁净高贵的银币与五彩缤纷的彩绒花、七色珠子相配衬,色彩纹样丰富多变,色泽亮丽和谐。银饰种类繁多,图形各异,五光十色,端庄华贵。从出生到少年、青年、中年、老年各个年龄段的衣着装饰,均以黑色为主,体现男子的英武帅气、女子的浪漫多情。哈尼妇女们用红、绿、蓝、紫、黄、青、白等颜色的丝线,用手工绣出来的刺绣品,不仅形象生动、逼真,色彩艳丽,还包涵了哈尼族博大精深的文化元素和源远流长的迁徙历史,被外界称作“镶嵌在布匹上的图腾文化”、“无字的民族史诗”。

几乎每一个民族都有刺绣,但又有几个民族的刺绣里深深镌刻着祖先的印记!几千年来,从遥远的西北草原辗转来到云南南部崇山峻岭的哈尼人,不仅种植了古老的茶树,开垦了举世闻名的梯田,还把他们祖祖辈辈寻找天堂的故事一针一线的记载下来,“雨有一天会停,灾难有一天会解脱,不能在坝子中心当一棵顶天的大树,也可以到边远的大山上做一棵大树顶天。”“阿卡亢博”成为了哈尼人记忆深处的符号,但寻找天堂的信念永远不曾消失。

链接

哈尼族,是中国的一个古老的民族,哈尼族主要分布在滇南地区,包括红河哈尼族彝族自治州、西双版纳傣族自治州、普洱市和玉溪市。哈尼族支系众多,有“哈尼”、“僾尼”、“碧约”、“卡多”、“豪尼”、“白宏”、“布都”、“多尼”、“叶车”、“阿木”等30余种。

哈尼族创造了震惊世界的哈尼梯田,独特的生存环境形成了哈尼族多姿多彩的服装服饰文化。哈尼族服饰是哈尼族传统文化的精髓,不仅仅是简单的御寒防风蔽身之物,它承载着极其丰富的文化信息,构成展示和追忆祖先迁徙壮举英雄业绩的物化态载体。哈尼族服饰千姿百态、色彩斑斓,有100多种不同的款式。适应于梯田农耕劳动,具有共同的刺绣图案、装饰物品和审美色彩,这是哈尼族服饰的基本特征。哈尼族以黑色为美、为庄重、为圣洁,将黑色视为吉祥色、生命色和保护色,所以,黑色是哈尼族服饰的主色调。哈尼族服饰上的装饰物品和刺绣图案,实质上都是自己民族生存区域地理环境的折光,也是对祖先英雄业绩的缅怀和记述。

哈尼族一般喜欢用自己染织的藏青色土布作衣料。男子穿对襟上衣和长裤,以黑布或白布裹头。红河等地区的女子穿右襟无领上衣,以银币做钮扣,下穿长裤。盛装时外加披肩一件,有的还系花围腰,打花绑腿。在衣服的托肩、大襟、袖口及裤脚上,都镶上几道彩色花边,坎肩则以挑花做边饰。西双版纳地区妇女有的穿右襟上衣,沿大襟镶两行大银片,以黑布裹头,衣服的托肩、大襟、袖口、胸前和裤脚皆镶彩色花边;也有的穿短裙,裹护腿,胸前挂成串银饰,戴镶有小银泡的圆帽。墨江、元江、江城一带妇女,有的穿长筒裙或皱褶长裙,有的穿稍过膝盖的长裤,系绣花腰带和围腰。妇女一般喜欢带耳环和耳坠,不少地区还带银制项圈和大手镯。