我国饲草料生产形势及对策

李新一,王加亭,韩天虎,陈 刚

(1.全国畜牧总站,中国饲料工业协会,北京100125;2.甘肃省草原技术推广总站,甘肃 兰州730010;3.中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,北京100081)

饲草料主要是指草食家畜食用的草本植物饲料,是草食畜牧业发展的重要基础和保障[1]。长期以来,受“以粮为纲”和“猪粮安天下”等观念的影响,我国对饲草料生产和草食畜牧业发展不够重视,天然草原改良和栽培草地建设跟不上,导致优质饲草料不足[2],牛羊等草食家畜生产能力不强,北方天然草原由于超载过牧出现了退化[3-4]。随着生活水平的提高,人们对牛羊肉和牛奶等草食牲畜产品的需求量增加[5],对良好生态环境的期盼越来越强烈,同时,畜牧业也面临转方式、调结构,率先实现现代化的重任,草食畜牧业既是畜牧业发展的短板,也是发展的重点,这些都要求尽快提高饲草料生产能力和水平[6-7]。2015 年中央一号文件强调“加快发展草牧业,支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植,开展粮改饲和种养结合模式试点,促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展”,对饲草料生产提出了明确要求。本文通过分析我国饲草料生产状况、变化趋势和存在问题,针对性地提出意见建议,以期为加快我国饲草料生产、促进草业和畜牧业持续健康发展提供资料。

1 分析方法

1.1 统计数据

全国畜牧总站自2000 年以来,组织各级草原技术推广部门对全国草业发展状况进行统计分析,汇编形成了分年度的统计资料,即中国草业统计(2001 -2013);从2005 年起,全国畜牧总站组织开展京津风沙源治理、退牧还草、西南岩溶地区草地治理等草原保护建设工程实施效果监测,编制了分年度的监测报告——草原保护建设工程监测报告(2005 -2013),本文通过对上述数据资料和报告进行梳理分析,研究饲草料产业的发展形势和变化趋势。

1.2 实地调研

2001 年以来,通过开展草原保护建设工程监测,落实草原生态保护补助奖励机制政策,开展专题的饲草料生产形势和草食畜牧业发展调研,了解各地促进饲草料生产发展的政策措施、存在问题和改善的意见建议。

1.3 查阅资料

通过查询学术期刊、科学著作、调研报告等方面的资料,了解各级草原行政主管部门、技术推广机构和国内外专家学者关于饲草料发展的认识与看法。

2 扶持饲草料生产的政策措施

我国从1999 年开始实施退耕还林(草)政策,进入21 世纪后,又分别在河北、山西、陕西、北京、内蒙古、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆(含新疆兵团)、广西、黑龙江、吉林、辽宁17 个省(自治区、直辖市,以下简称17 项目省区)实施了京津风沙源治理、退牧还草、西南岩溶地区草地治理等草原保护建设工程和草原生态保护补助奖励机制政策[8-9]。

2.1 京津风沙源治理工程

从2000 年开始实施,项目区包括北京、河北、山西、内蒙古、陕西5 个省(自治区、直辖市),通过人工种草、飞播牧草、围栏封育、草种基地、建设牲畜棚圈、购置饲草料加工机械、建设青贮窖和贮草棚等措施,遏制京津及周边地区土地沙化的趋势。

2.2 退牧还草工程

从2003 年开始实施,项目区包括内蒙古、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、黑龙江、吉林、辽宁12 个省(自治区),通过禁牧休牧轮牧围栏、退化草原补播改良、栽培草地建设、牲畜舍饲棚圈建设等措施,恢复天然草原植被、保护草原生态环境,转变畜牧业生产方式,促进牛羊等草食家畜发展。

2.3 西南岩溶地区草地治理试点工程

从2006 年开始实施,项目区主要包括贵州、云南、广西3 个省(自治区),通过围栏封育和人工种草等措施,恢复草原植被,治理草地石漠化。

2.4 草原生态保护补助奖励机制

从2011 年起,在内蒙古、新疆(含新疆兵团)、西藏、青海、四川、甘肃、宁夏和云南8 个省(自治区)实施草原生态保护补助奖励机制政策,2012 年实施范围增加了黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西5 个省的牧区半牧区县。采取禁牧补助、草畜平衡奖励、牧草良种补贴和牧民生产资料综合补贴等措施,改善草原生态环境、促进草原畜牧业转型发展、提高牧民收入水平。

2.5 地方采取的扶持政策措施

各省(自治区、直辖市)在国家政策的扶持下,结合本地实际,进一步加大草原生态保护建设和畜牧业发展力度,如宁夏自治区从2003 年开始全区禁牧,并整合资金在农区和农牧交错区大力发展人工种草[10];甘肃省把发展草食畜牧业列为促农增收的“六大行动”[11];青海省不断完善草原生态保护补助奖励和栽培草地建设工作[12];东南部省份积极采取措施加强草山草坡和农闲田的开发利用[13-14]。

3 饲草料生产状况

经过十余年努力,我国草原保护建设和畜牧业转型发展取得了积极成效,天然草原潜在生产能力明显增强,栽培草地生产效率不断提高,为我国草食畜牧业发展打下了较好基础[15]。

3.1 天然草原

我国天然草原主要包括北方草原和南方草山草坡。21 世纪以来,通过实施草原保护建设工程和生态保护补助奖励机制政策,促进了农牧民生产生活方式转变,也改变了天然草原生产能力和饲草料产量[16]。

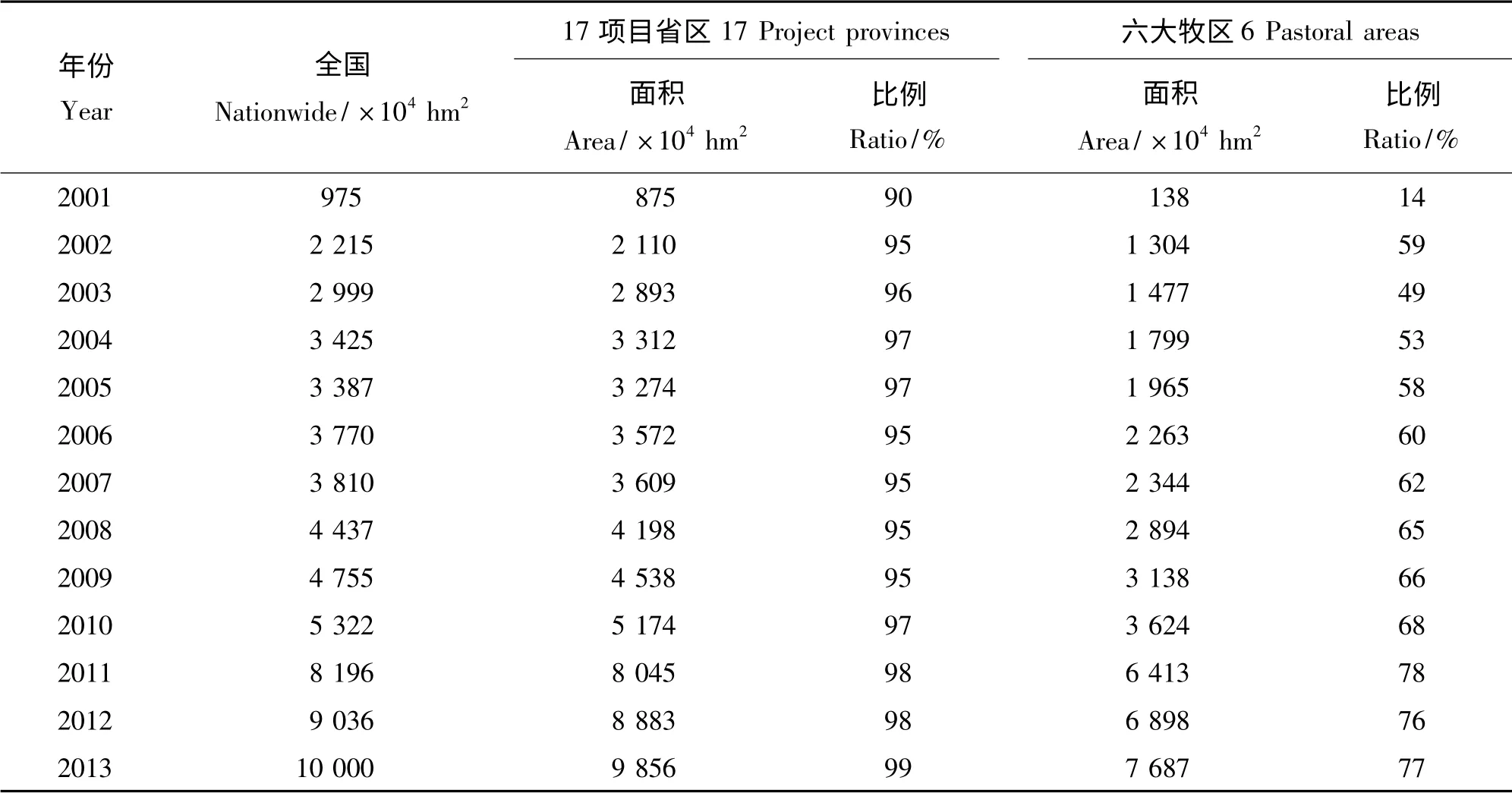

3.1.1 禁牧 我国天然草原禁牧面积持续快速增加,2001 年975 万hm2,2002 年2 215 万hm2,2004 年3 425 万hm2,2008 年4 437 万hm2,2010 年5 322 万hm2,连续跨上几个台阶,9 年增长了近5 倍;2011 年增加到8 196 万hm2,比2010 年增长了54%;2013 年达到1 亿hm2,占我国天然草原面积的1/4。17 项目省区禁牧面积从2001 年的875 万hm2增加到2013 年的9 856 万hm2,占全国草原禁牧面积的比例从2001 年的90%增长到2013 年的99%,其中内蒙古、四川、西藏、甘肃、青海、新疆6 省(区)是我国传统的草原牧区省份(以下简称六大牧区),禁牧面积从138 万hm2增加到7 687 万hm2,增长了约55 倍(表1)。

禁牧区草原植被种类、高度、盖度和鲜草产量比非禁牧区明显提高,如2014 年内蒙古东部工程区鲜草产量比非工程区增加了47%,新疆工程区增加了78%,青藏高原工程区增加了24%,西南岩溶工程区增加了25%。2013 年全国禁牧区草原干草潜在产量8 700 万t,其中六大牧区5 663 万t,为我国天然草原植被恢复后解除禁牧措施,发展草食畜牧业提供了饲草料储备(表2)。

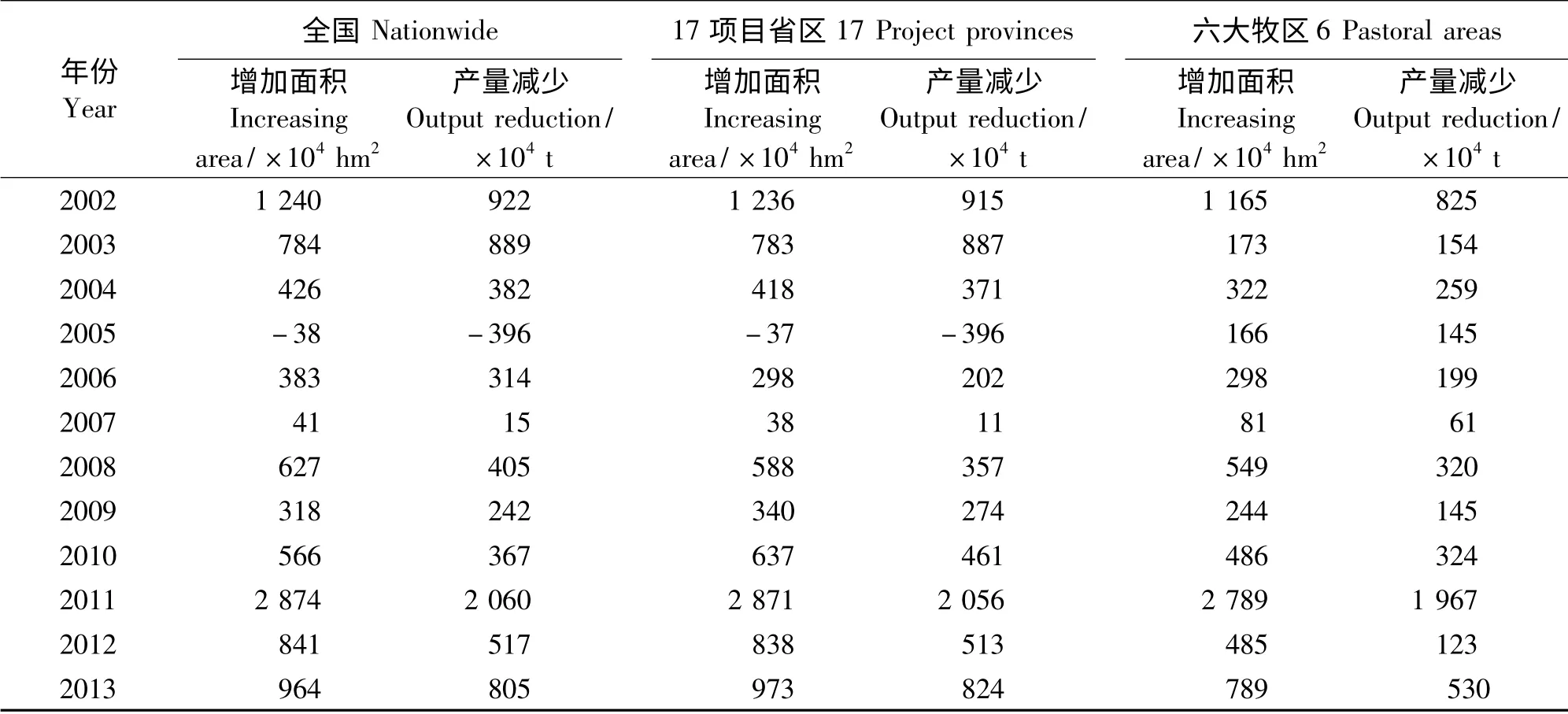

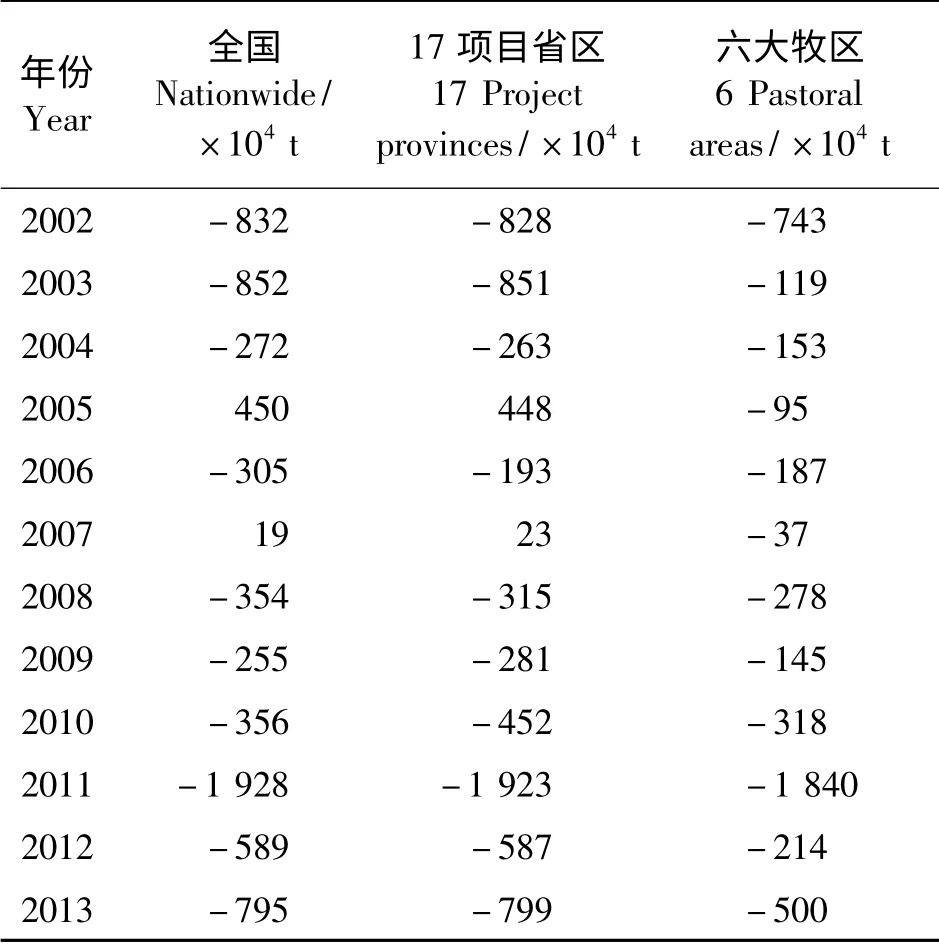

禁牧虽然增加了天然草原饲草料生产能力,但随着禁牧面积的增加,饲草料的产量相应减少[17-18]。2002 -2013 年的12 年间,我国天然草原有11 年因禁牧面积增加,导致饲草料产量比上一年减少,最高的2011 年为2 060 万t,最低的2007 年为15 万t,只有2005 年因禁牧面积比上一年下降了38 万hm2,增加饲草料产量396 万t。六大牧区禁牧面积增加最快,每年饲草料产量都比上一年减少,其中最高的2011 年减少了1 967 万t,给牧区畜牧业发展带来了压力(表3)。

表1 2001 -2013 年草原禁牧面积Table 1 Area of no-grazing grassland in 2001 -2013

表2 2013 年禁牧草原生产能力Table 2 Production capacity of no-grazing grassland in 2013

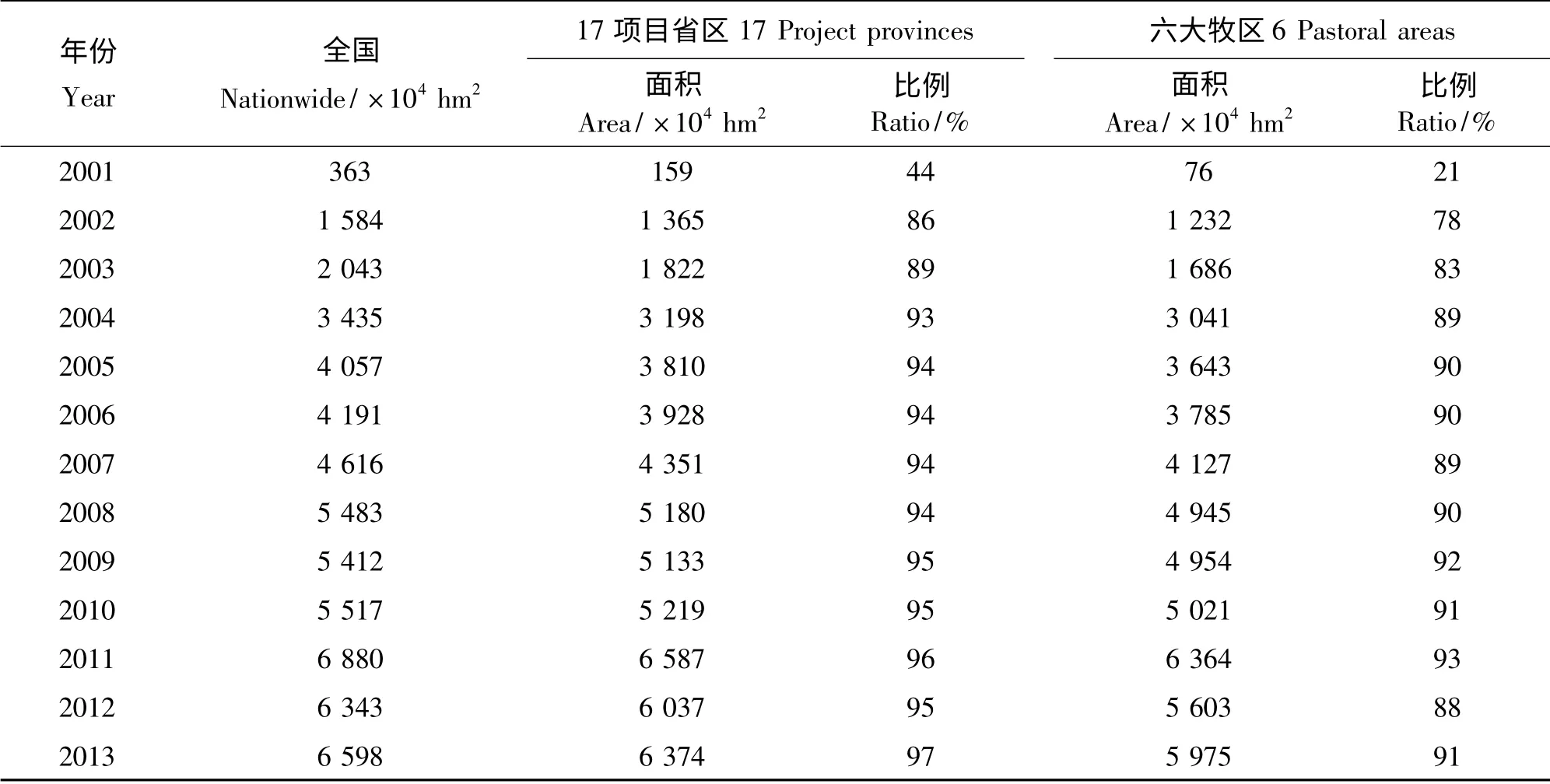

3.1.2 休牧轮牧 国家对重度退化草原禁牧的同时,对退化程度较轻的天然草原实施了季节性休牧和划区轮牧。全国休牧轮牧面积从2001 年的363 万hm2增加到2013 年的6 598 万hm2,增长了18 倍,占全国天然草原面积的16%。17 项目省区休牧轮牧面积从2001 年159 万hm2增加到2013 年的6 374万hm2,增长了40 倍,占全国休牧轮牧面积的比例从44%增加到97%,其中六大牧区休牧轮牧面积从2001 年的76万hm2增加到2013 年的5 975 万hm2,增长了约79倍,占全国休牧轮牧面积的比例从21%增长到91%(表4)。

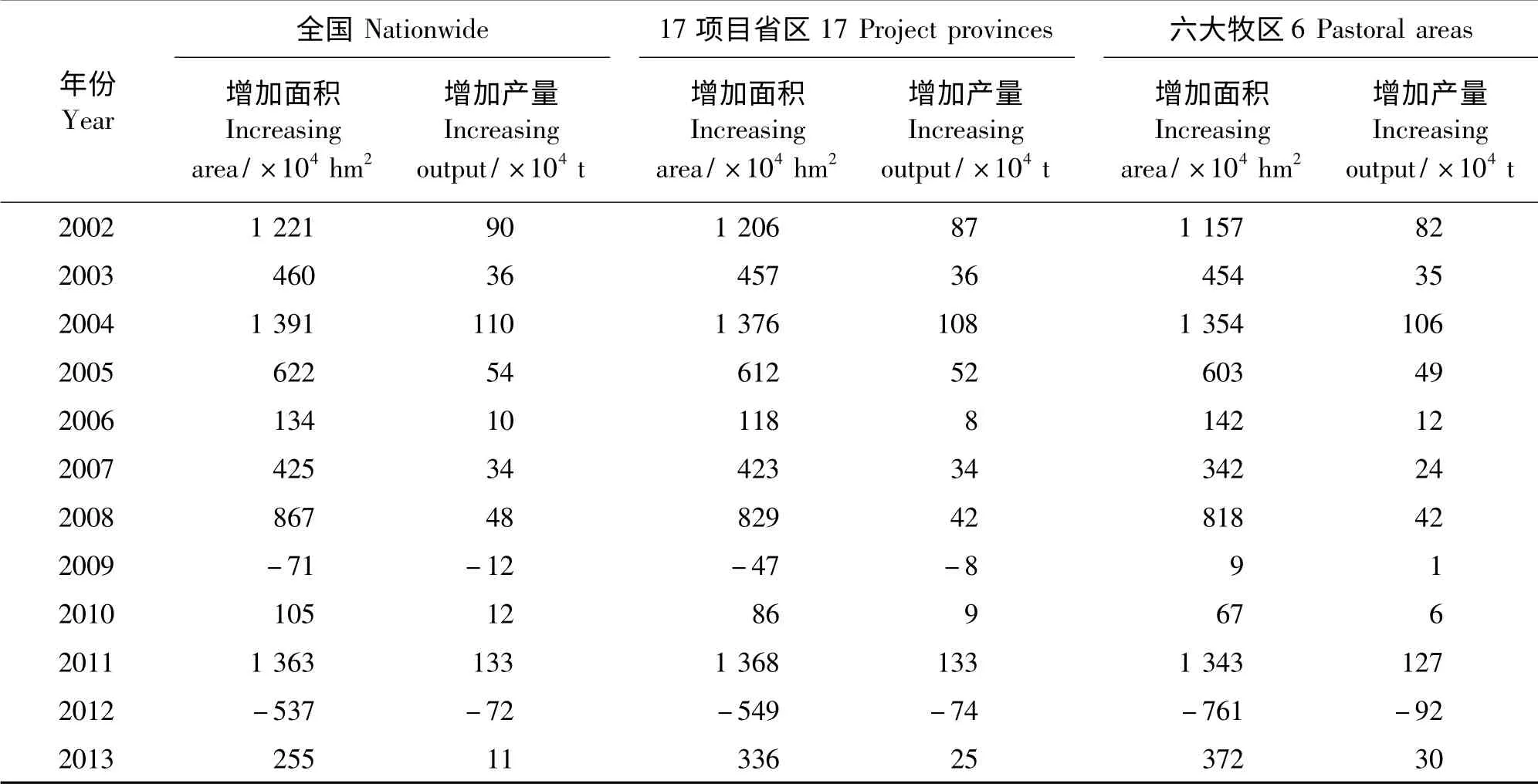

采取休牧轮牧措施,使草原得到适当的休养生息,与非工程区相比,植被的高度和盖度明显增加,产量提高10%左右。2002 -2013 年的12 年间,我国因休牧轮牧范围扩大,饲草料产量比上一年增加的年份有10个,增加量从最少的2006 年10 万t 到最多的2011 年133 万t 不等;2009 年和2012 年因休牧轮牧面积比上一年下降,饲草料产量分别比上一年减少了12 万t 和72 万t,休牧轮牧主要集中在17 项目省区(表5)。

3.1.3 天然草原饲草料生产形势 草原禁牧增强了草原生产能力,在一定程度上遏制了草原生态恶化趋势,从长远看提高了天然草原饲草料产量,但由于常年禁牧,牧草只有生长没有产出,增加禁牧区会比上一年减少饲草料产量,因此,从短期看,禁牧对饲草料生产和草食畜牧业发展不利[19]。休牧轮牧提高了饲草料产量,但因多数年份增加的休牧轮牧面积少于禁牧面积的增加量,且单位面积产量提高只有10%左右,休牧轮牧后增加的饲草料产量还不能弥补因禁牧减少的产量。2002 -2013 年,我国天然草原只有两年饲草料产 量 比 上 一 年 增 长, 其 余 年份均减少,最多的2011 年下降1 928 万t。六大牧区天然草原饲草料产量年年减少,畜牧业稳定发展难度较大(表6)。

表3 2002 -2013 年因禁牧面积增加而减少的饲草料产量Table 3 The reduced output of fodder because of increasing no-grazing grassland area in 2002 -2013

表4 2001 -2013 年草原休牧轮牧面积Table 4 Grassland area of rest and rotational grazing in 2001 -2013

表5 2002 -2013 年因休牧轮牧范围扩大增加的饲草料产量Table 5 Increasing output of fodder because of increasing rest and rotational grazing area in 2002 -2013

3.2 栽培草地

在京津风沙源治理、退牧还草、西南岩溶地区草地治理工程和草原生态保护补助奖励机制的支持下,我国栽培草地建设取得了明显成效[20]。

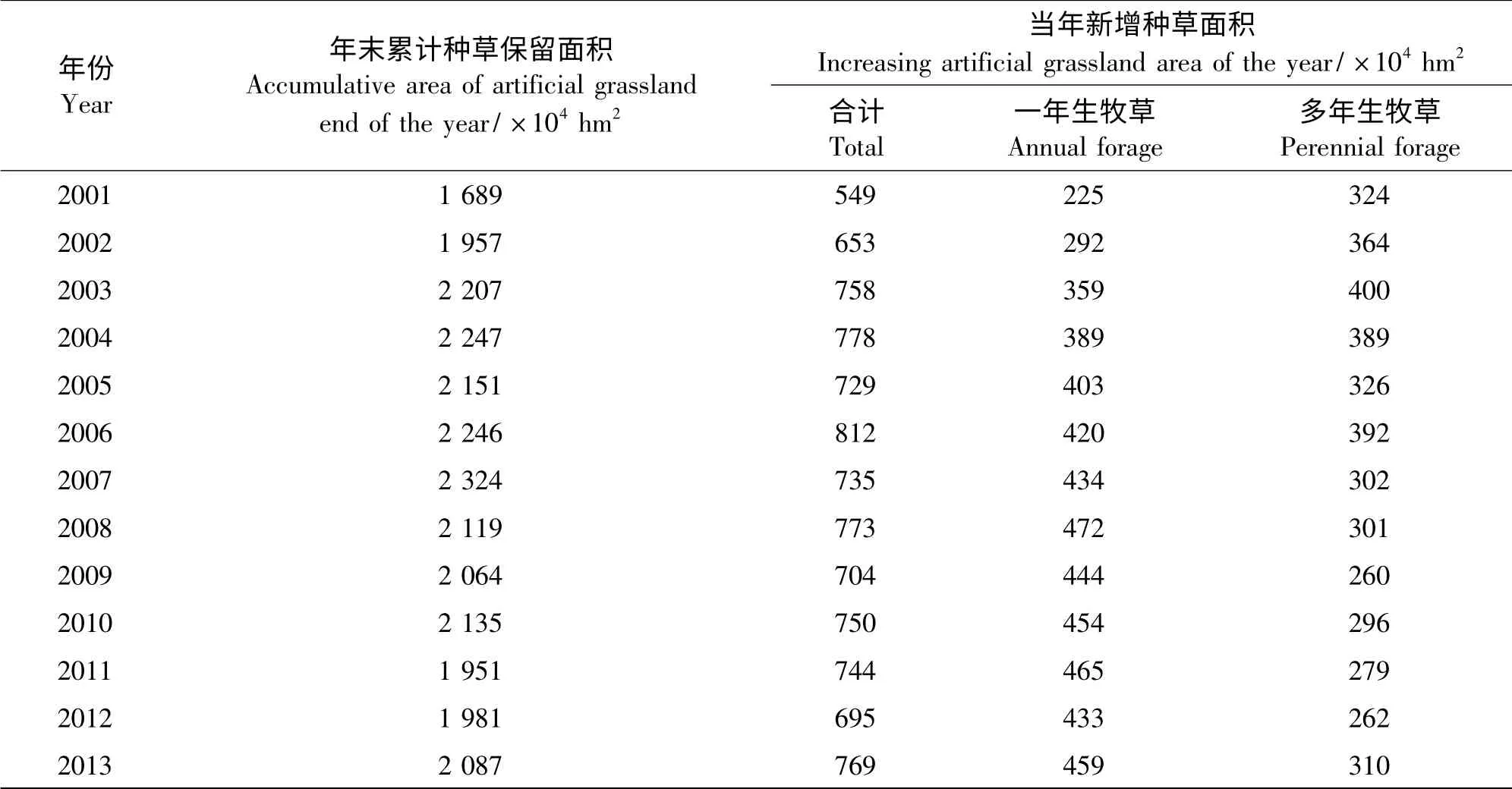

3.2.1 种植面积 2001 年以来,在当年新增种草面积中,一年生牧草(含青贮青饲类饲用作物,下同)种植面积呈逐年增加趋势,从2001 年的225 万hm2增加到2013 年的459 万hm2,增长了1 倍多;多年生牧草(含饲用灌木和半灌木,下同)种植面积从2001 年的324 万hm2增加到2006 年的392 万hm2,此后回落到300 万 hm2左 右, 2013 年 为 310万hm2,比2001年减少了4%。年末累计种草保留面积从2001 年的1 689 万hm2增加到2007 年的2 324万hm2,此后在1 951 万hm2至2 135 万hm2之间徘徊,2013 年为2 087 万hm2,比2001 年增长了约24%(表7)。

表6 2002 -2013 年天然草原饲草料产量同比变化情况Table 6 Comparison of the output of natural grassland fodder on year-on-year basis between 2002 -2013

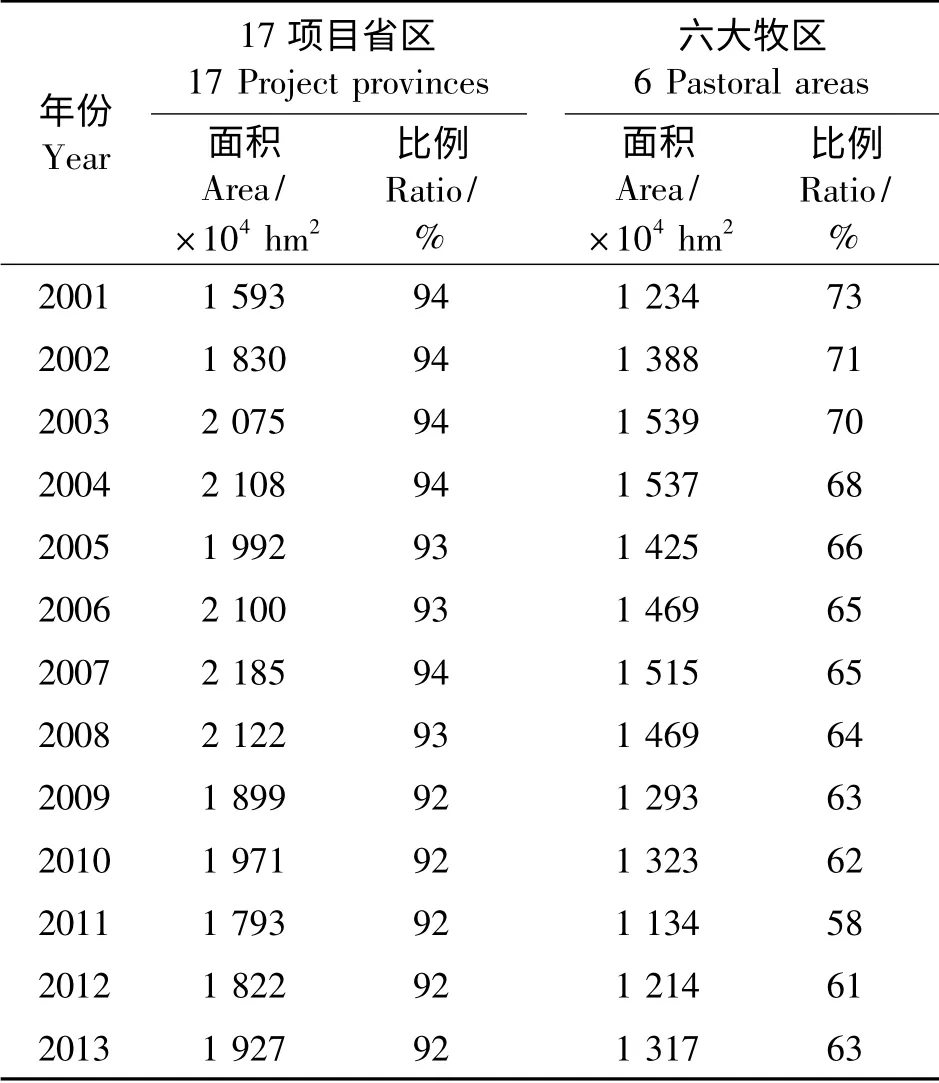

17 项目省区年末累计种草保留面积从2001 年的1 593 万hm2增加到2013 年的1 927 万hm2,增长了约21%,占全国年末累计种草保留面积的比例从94%减少到92%,下降了2 个百分点;六大牧区年末累计种草保留面积从2001 年的1 234 万hm2增加到2013 年的1 317 万hm2,增长了约7%,占全国年末累计种草保留面积的比例从73%减少到63%,下降了10 个百分点。17 项目省区特别是六大牧区年末累计种草保留面积的增长速度均低于全国平均水平,占全国年末累计种草保留面积的比例下降,表明栽培草地建设出现了从牧区向半农半牧区、农区和南方草山草坡区转移的趋势(表8)。

3.2.2 牧草种类 2013 年多年生牧草年末累计保留面积1 628 万hm2,比2001 年增长了11%,其中紫花苜蓿(Medicago sativa)、披碱草(Elymus dahuricus)、多年生黑麦草(Lolium perenne)、三叶草属(Trifolium)、狼尾草(Pennisetum alopecuroides)、冰草(Agropyron cristatum)等15 种优质牧草种植面积较大,占多年生牧草年末累计保留面积的比例从2001 年的85%增加到2013 年的94%,增长了9 个百分点。紫花苜蓿是种植面积最大的多年生牧草,2013 年末累计保留面积497 万hm2,比2001 年增长了74%,占多年生牧草累计保留面积的31%,比2001 年提高了 12 个百分点;披碱草、多年生黑麦草、三叶草、冰草、狼尾草年末累计保留面积也分别比2001 年增长了3.5 倍、2.4 倍、2.1 倍、4.4倍、3.0 倍,5 种牧草占全国多年生牧草累计保留面积的比例从2001 年的7%提高到2013 年的29%。天然草原实施禁牧休牧轮牧措施后,适宜沙化草地种植的沙打旺(Astragalus adsurgens)、沙蒿(Artemisia desertorum)面积减少,2013 年末累计保留面积分别比2001年下降了65%和72%。

表7 2001 -2013 年栽培草地建设情况Table 7 Pasture construction in 2001 -2013

表8 2001 -2013 年项目省区年末累计种草保留面积和比例Table 8 Accumulative area and ratio of pasture at the end of the year in project province in 2001 -2013

2013 年种植面积超过1 万hm2的一年生牧草种类有21 个,其中青贮青饲玉米(Zea mays)、多花黑麦草(L. multiflorum)、燕麦(Avena sativa)等15 个主要牧草饲料品种,种植面积从2001 年的178 万hm2增加到2013 年的414 万hm2,占一年生牧草种植面积的比例从78%增长到90%,提高了12 个百分点。青贮青饲类饲用作物种植面积增长较快,2013 年青贮青饲玉米237 万hm2,比2001 年增长了3.2 倍,占一年生牧草种植面积的52%,比2001 年提高了27 个百分点;青贮青饲高粱(Sorghum bicolor)种植面积17 万hm2,是2001 年的近9 倍。

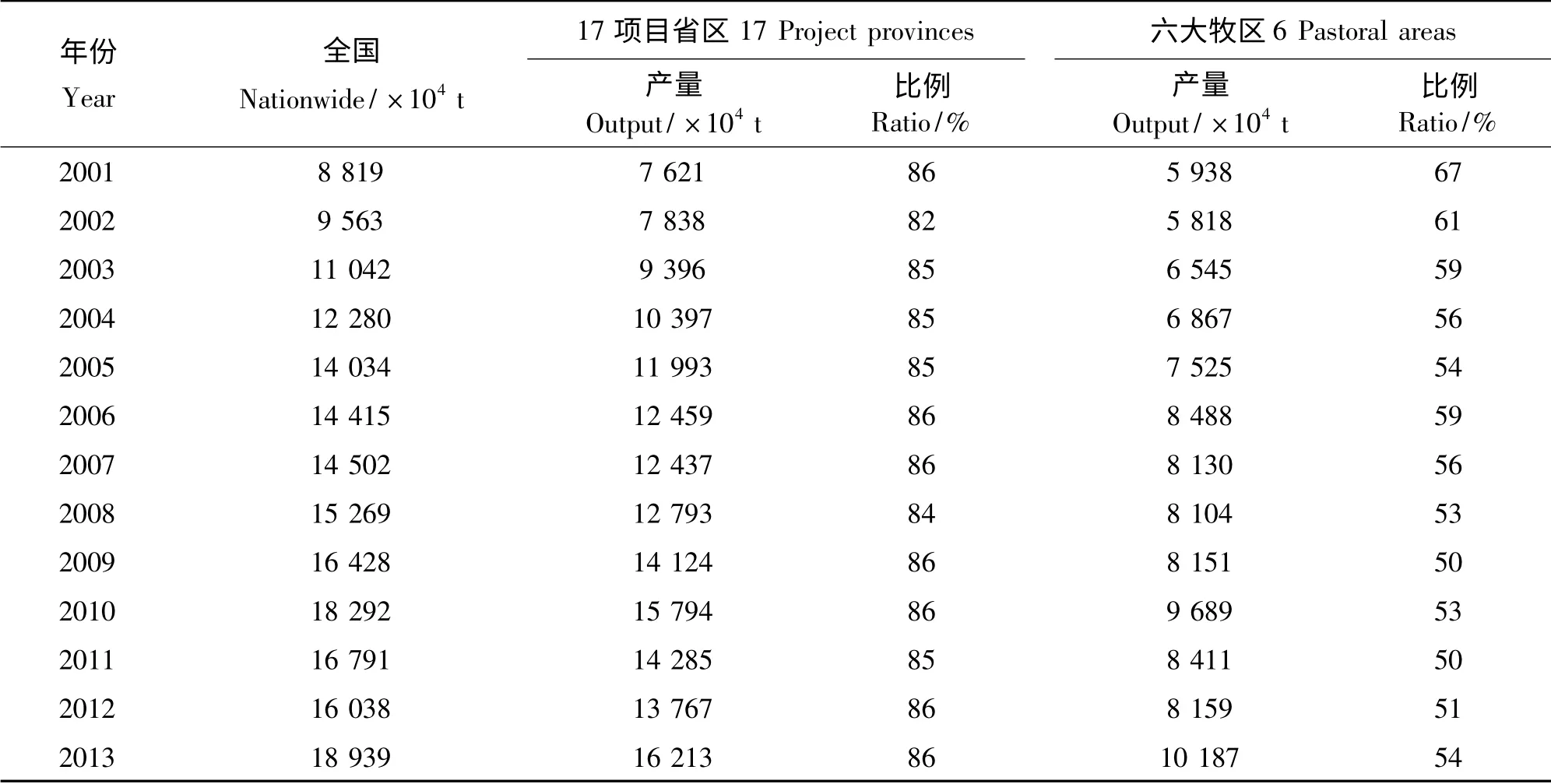

3.2.3 牧草产量 由于栽培草地向雨热水肥等立地条件较好的半农半牧区、农区和草山草坡区转移,且在草原保护建设工程项目和草原生态保护补助奖励机制的推动下,紫花苜蓿、多年生黑麦草和青贮青饲玉米等优质高产牧草饲料作物种植比例提高,栽培草地生产效率和增产能力显著增强,2013 年末累计种草保留面积仅比2001 年增长了24%,但是饲草料产量达到18 939 万 t, 比 2001 年 增 长 了 115%,17项目省区栽培草地饲草料产量占全国总产量的82% ~86%,从2001 年的7 621 万t 增加到2013 年的16 213 万t,增长了113%,六大牧区栽培草地饲草料产量从2001 年的5 938 万t 增加到2013 年的10 187万t,增长了72%,占全国总产量的比例从2001 年的67%减少到2013 年的54%,下降了13 个百分点(表9)。

表9 2001 -2013 年栽培草地饲草料产量Table 9 Fodder output of pasture in 2001 -2013

栽培草地饲草料产量增加,促进了草食畜牧业生产方式转变和产业结构调整,提升了草食家畜养殖水平[21],2013 年肉牛、奶牛、羊规模饲养比例分别达到27%、41%、31%,比2003 年分别提高了14 个百分点、29 个百分点、11 个百分点;牛羊肉、牛奶产量分别达到1 081 万t、3 531 万t,比2001 年分别提高了39%、224%[22]。

3.3 我国饲草料生产的总体形势

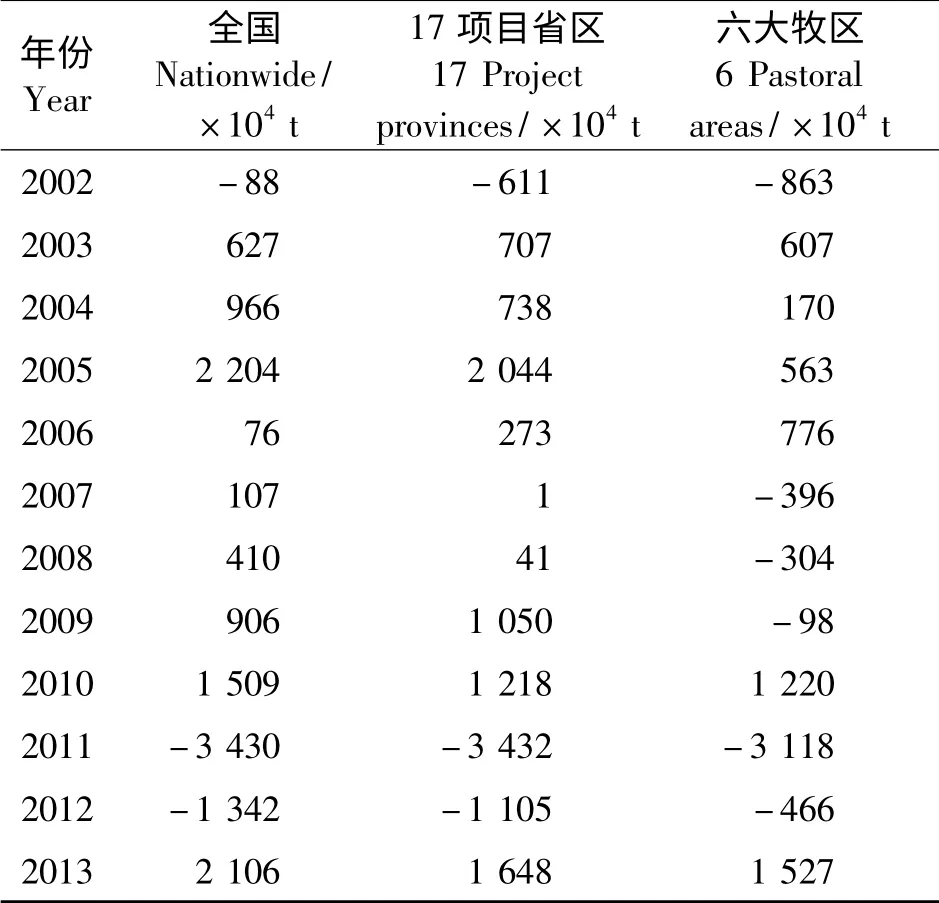

2002 -2013 年的12 年间,有9 年栽培草地饲草料增加量弥补了天然草原的减少量,且有不同程度的富余,最多的2005 年为2 204 万t,最少的2006 年为76 万t;有3 年饲草料总产量比上一年下降,最多的2011 年减少3 430 万t。六大牧区饲草料生产形势相对严峻,2001 -2013 年饲草料产量有6 年比上一年增加,6 年比上一年减少(表10)。

表10 2002 -2013 年饲草料产量同比变化情况Table 10 The comparison of fodder output on year-on-year basis between 2002 -2013

4 存在问题及不足

新中国成立后,我国草原地区人口增加,如西藏农业人口从1959 年的113.2 万增加到2004 年的223.4万,翻了一番[23],内蒙古牧区人口从1949 年的26.3万增加到2000 年的192.9 万,增长了7.3 倍[24],而天然草原由于开垦种粮以及道路、采矿等建设,面积却在减少,农牧民为了生存发展,饲养牲畜数量大幅度增加,导致草原超载过牧[25-27]。近年来,虽然草原保护建设投入力度不断加大,但是以围栏封育、减畜奖励等保护措施为主,草原改良和栽培草地建设力度还不够,草畜矛盾依然突出,草原生态持续恶化的趋势没有得到根本扭转。随着牛羊肉和牛奶等草食家畜产品消费量的增加,草食家畜规模化饲养比例的提高,对饲草料的需求量还将增加,总体上看,我国饲草料生产能力和水平还难以满足草食畜牧业发展和草原生态环境保护工作的需要[28-30]。

4.1 生产水平低

为了解决粮食供给问题,在我国大部分地方,好的地种粮,好的料喂猪,只有边边角角、沟沟坎坎用不上的地,或者生产粮食作物和经济作物都不划算的过于贫瘠的土地种草。我国适宜不同地区生长的牧草品种较多,但在牧草种植技术方面的研究和推广力度不够,很多农民种草是摸着石头过河,田间管理跟不上,甚至不施肥、不浇水、不除杂、不撒药,任其自然生长,产量和品质都上不去[31]。我国牧草生产机械化水平低,很难在适宜期内完成收割,田间损失高达20%以上,草产品保存利用不当,贮藏损失高达10% ~15%,远高于草业发达国家牧草收获田间损失5%以下,贮藏损失3% ~5%的生产水平[15]。2013 年我国栽培草地面积2 000 多万hm2,能够生产商品草的只有300 多万hm2,每hm2干草产量不足3 t,年产900 万t 饲草料,由于布局不合理、运输成本高、质量难保证等原因,销售量只有600 万t,仅占产量的2/3 左右。

4.2 供需不平衡

我国南方草多、北方草少,农区草多、牧区草少。南方草山草坡面积7 000 多万hm2,利用率低,开发潜力较大[32]。2013 年全国农闲田面积1 300 多万hm2,已利用不到180 万hm2,利用率仅有13%,其中冬闲田、夏秋闲田、果园隙地、四边地利用率分别为9%、21%、22%、19%;每年生产各类秸秆总量7 亿多t,饲料化利用比例不到30%。同时,北方天然草原超载过牧依然严峻,据农业部监测,2014 年全国重点天然草原的平均牲畜超载率为15.2%,其中全国268 个牧区半牧区县(旗、市)天然草原的平均牲畜超载率为19.4%,牧区县平均牲畜超载率为20.6%,半牧区县平均牲畜超载率为15.6%[33]。季节性饲草料供需不平衡更加严重,暖季牧场有余,冷季牧场不足,且冬季是家畜怀孕产羔的关键时期,天然草原饲草料跟不上,商品草供不上或用不起,影响了牛羊等草食家畜的养殖水平。

4.3 优质草产品不足

21 世纪以来,我国草产品产量跨上了两个台阶,从2001 -2003 年的年产量5 万~6 万t,到2004 -2008年的年产量60 万~90 万t,再到2009 -2013 年的年产量210 万~260 万t,草产品总量增长了50 倍,但是依然不能满足草食畜牧业的发展需要,从2006 年开始,草产品进口量快速增加,2013 年进口干草80 万t,其中苜蓿76 万t,是2006 年的2 320 倍,进口额2.8 亿美元,是2006 年的2 360 倍。2013 年我国具有一定规模的草产品加工企业300 多家,年实际生产量超过5 万t的不足20 家,生产的草产品主要以草块、草捆、草颗粒和草粉等初级产品为主,叶蛋白提取物等深加工产品还基本处于空白,产品附加值上不去[34]。

4.4 种子生产能力下降

种子是饲草料生产的基础。2001 -2003 年,国家实施牧草种子繁育基地项目后,种子田面积和牧草种子生产能力较快增长[35],2004 年种子田面积27.3 万hm2,比2001 年增长了74%,2005 -2010 年牧草种子田面积维持在22 万hm2左右,此后迅速下降,2013 年仅有9.6 万hm2,比2001 年减少了39%,比2004 年减少了65%;2001 年牧草种子田种子产量12.1 万t,到2009 年达到14.4 万t,比2001 年增长19%,此后快速下降,2013 年仅有7.2 万t,比2001 年减少了40%,比2009 年减少了50%。与此同时,国家草原保护建设工程项目和草原生态保护补助奖励机制带动了栽培草地建设,牧草种子的市场需求量增加,2013 年牧草种子商品量3.2 万t,是2001 年的4.5 倍。为了弥补种子田生产不足,满足市场需求,草地采种量从2001 年的6 639 t 增加到2013 年的9 229 t。种子混杂,品种退化等现象比较严重,据检测,牧草种子合格率仅为50%左右,一级品率不足20%[36-37]。

4.5 组织管理支撑能力不强

我国还没有制定较为全面系统的栽培草地建设规划,草产品生产加工标准不健全,检测体系建设和检测工作基本属于空白,产品质量难以保证。与粮食生产相比,饲草料生产在测土配方施肥、农药化肥施用、病虫害防治、先进机械使用以及营养成分分析等方面的科学研究和技术推广工作还有较大差距。21 世纪以来,我国草原保护建设投入虽然有了较大幅度增长,年均投入超过200 亿元,但是平均到每亩草原仅有4 元左右,远低于耕地和林地的水平,与我国草原保护建设和草食畜牧业发展的需要还有不小的差距[38],且投入的经费主要用于草原围栏、减畜奖励等方面,对栽培草地建设的投入不足,没有起到较好的激励作用,由于种粮补贴增加,一些地方甚至出现了毁草翻耕种粮的现象[39]。

5 有关建议

5.1 提高重视程度

2004 年以来,我国加大对粮食生产的扶持力度,实现了粮食产量十一连增,但是主要粮食品种却都出现了净进口状态,而且进口量不断加大,2014 年进口大豆7 140 万t,玉米260 万t,其他谷物1 692万t,薯类(主要是干木薯)867 万t,玉米酒糟(玉米制品)541 万t,总进口量已达1. 06 亿t,是2004 年的近6 倍,占2014 年我国粮食产量的17.5%[40],在进口的粮食中,玉米酒糟和大豆榨油后生成的豆粕以及大部分玉米主要是用作饲料。另外,我国牛羊等反刍家畜占牲畜饲养总量的比例仅有25%左右,发展空间较大,对饲草料的需求量大[41]。加强栽培草地建设工作,提高饲草料生产水平,既可以替代部分进口的饲料粮[42-43],同时还可以为牧民提供较为充足的饲草料,有利于缓解天然草原的压力,促进草食畜牧业健康发展[44]。

5.2 遵循市场规律

加快饲草料生产,推动草食畜牧业发展,涉及种植业、养殖业和草产业等各方面的结构调整,此外还包括人口转移和新型经营主体的培育等,是对我国千百年来形成的种养业结构和生产方式的一次深刻变革[45-46]。牧区牧民改变传统放牧方式,发展人工种草,进行划区轮牧和舍饲圈养,转移富余人口,实现人草畜平衡发展[47];农区农民改变种植结构,培育新型经营主体,承接牧区转移人口,保证草食家畜产品供给,都有一个认识和发展的过程,不是一朝一夕、一蹴而就的事情。近年来,一些地方出现了政府代替农牧民决策的事情,动辄搞万亩、十万亩、甚至上百万亩的草场建设,由于市场开发不够,产业水平不高,效益上不去,出现了毁草翻耕问题,损伤了农牧民积极性,也影响了政府信誉。加强饲草料生产应当按照党的十八大提出的尊重市场规律,更好发挥政府作用的要求,不搞行政命令,不上形象工程,在科学研究、信息咨询、技术推广和质量管理等方面多做工作,引导农民理性种草、科学种草。

5.3 搞好规划计划

我国北方牧区由于人口增加,饲草料生产立地条件限制,不管是改良天然草原,还是增加栽培草地,畜多草少的局面很难改变,应当按照“以草定畜,以畜促草,大力发展草业”的原则,在保护生态的基础上,尽可能地多建设栽培草地,实现草畜平衡;南方地区雨量充沛,可供种草的草山草坡和农闲田富余量大,发展潜力大,草多畜少的状况可能长期存在,应当按照“以畜定草,以草促畜,大力发展牧业”的原则,逐步开发饲草料资源,推进草食畜牧业发展。各级政府部门要根据人口增长,膳食结构调整,人员流动和市场需求变化,制定牧草种植区划和饲草料发展规划,加快构建科学研究、技术推广、质量检测和市场监管等体系,积极稳妥地推进饲草料生产发展。

5.4 加快产业发展

饲草料生产主要包括草种业、饲草料种植业和草产品加工业三部分,每个产业都应当拥有适当的生产经营规模,同时兼顾产前、产中、产后的协调发展,不断提升产业素质,提高产品的竞争力和行业的可持续发展能力。要加快协同推进步伐,积极建设育种、扩繁、推广、生产、加工、销售为主的草种业产业链,整地、播种、施肥、撒药、收获、储藏为主的饲草料种植业产业链,收购、运输、加工、销售为主的草产品加工业产业链。国家要在种植业结构调整、土地承包经营权流转、新型经营主体培育和产业化发展等方面,将饲草料生产作为其中的一项重要内容加以扶持,推动饲草料产业发展壮大[48]。

5.5 强化科技支撑

要尽快建立和完善“一主多元”的饲草料科技成果研发和技术推广机制,这是和我国千家万户的养殖方式,以及畜牧业技术推广部门体系队伍健全,科研单位技术力量雄厚,社会团体联系企业紧密的国情相适应的技术成果研发推广模式。要加大基础研究投入力度,建立科技成果评价机制,多出先进成果;要给应用研究进入市场搭建平台,使科技人员获得应得的收益;要拓展社会团体的发展空间,让他们承担更多的公益性项目,发挥更大的公益性作用;要进一步完善畜牧技术推广体系的运行机制,在稳定机构队伍的基础上,加大工作经费投入力度,健全绩效考核制度,切实做好为农牧民服务工作[49]。

5.6 加大扶持力度

要像发展粮食那样重视饲草料生产,逐步将优质饲草料生产纳入稳粮增收政策措施的支持范围[50-51],按照“强基础”、“保重点”、“促增收”的原则,做好扶持工作。“强基础”就是按照良种良法配套、农机农艺结合的要求,提高种草补贴标准,实施牧草良种补贴政策,扩大农机购置补贴范围和标准,加快饲草料生产新技术、新成果的科研攻关和推广应用;“保重点”就是将所有政策措施向重点区域、重点品种倾斜,重点区域包括农牧交错区、农区和南方草山草坡区等可利用土地资源相对充足,立地条件适宜牧草生长繁育的地区,重点品种包括适应我国气候条件、生长性状好、能够满足草食畜牧业发展需求的紫花苜蓿、披碱草、多花黑麦草、青贮青饲玉米等优质饲草料作物;“促增收”就是加大对饲草料生产大户、家庭农牧场、龙头企业、农村合作组织等新型经营主体的支持,尽快构建生产经营收入稳定增长机制[52]。

6 结论

21 世纪以来,我国在大力加强草原生态保护建设的同时,推进了栽培草地、牲畜棚圈、饲草料生产机械、青贮窖和贮草棚建设,在天然草原因禁牧面积增加而减少饲草料产量的情况下,加快饲草料产业发展和畜牧业结构调整步伐,促进了草食畜牧业的平稳发展,基本实现了增产增效并举,生产生态并重的目标,但是饲草料生产的基础还很薄弱,尚未建立起持续健康发展的良好机制。在我国经济进入新常态,草业和草食畜牧业发展进入新阶段的历史背景下,不能再以牺牲环境为代价发展畜牧业,要加快栽培草地建设,积极推进种植业和畜牧业结构调整,加大农闲田和南方草山草坡开发力度,促进饲草料生产持续健康发展[53-55]。

[1] 陈玲玲,玉柱,毛培胜,孙洪仁.中国饲草产业发展概况及饲草料质量安全现状[J].饲料工业,2015,36(5):56-60.

[2] 王汝富,曹明崇,张万祥,曹蕾.草食畜牧业饲草支撑和保障能力状况调研报告[J].甘肃农业,2014(8):52-55.

[3] Zheng Z R,Feng C Y,Ye S X,Diao Z Y,Lu S H. Ecological pressures on grassland ecosystems and their conservation strategies in Northern China[J].Chinese Journal of Population Resources and Environment,2015,13(1):87-91.

[4] 杨振海,张富.建设现代草原畜牧业 促进牧区又好又快发展[J].中国畜牧业,2011(22):13-15.

[5] Satoru S.Sustainable meat consumption in China[J].Journal of Integrative Agriculture,2015,14(6):1023-1032.

[6] 冀名峰,曾诗淇. 畜牧业要在现代农业建设进程中率先实现现代化——专访农业部副部长于康震[J]. 农村工作通讯,2014(12):16-20.

[7] Zhang L Q,Wei X R,Hao M D,Zhang M.Changes in aggregate-associated organic carbon and nitrogen after 27 years of fertilization in a dryland alfalfa grassland on the Loess Plateau of China[J].Journal of Arid Land,2015,7(4):429-437.

[8] 杨振海.大草原需要大政策[J].农村工作通讯,2014(18):1.

[9] 杨振海.加强草原保护 建设美丽中国[J].农村工作通讯,2014(9):31-33.

[10] 马建华,李东宁,张蓉,杨东海,王顺霞,王维珍,成红,刘玉红,何小莉.宁夏牧草产业发展现状调查[J].宁夏农林科技,2013,54(5):101-104.

[11] 豆卫.甘肃草产业现状及发展策略[J].调查研究,2011(9):60-61.

[12] Li F,Zhang L B,Li D Q,Gong B,Zhu F J.Long-term ecological compensation policies and practices in China:Insights from the Three Rivers Headwaters Area[J].Ecological Economy,2015,11(2):175-184.

[13] 何忠曲,郇恒福,何华玄,刘国道.我国南方草业发展存在的问题与对策[J].热带农业工程,2009,33(3):83-86.

[14] 邢福,周景英,金永君,孙璐,张建峰,岳伟,宝桩,倪楠,钱英.我国草田轮作的历史、理论与实践概览[J].草业学报,2011,20(3):245-255.

[15] 杨振海.当前我国草原工作面临的形势与任务[J].草地学报,2011,19(6):893-897.

[16] Hua X B,Yan J Z,Liu X,Wu Y Y,Liu L S,Zhang Y L.Factors influencing the grazing management styles of settled herders:A case study of Naqu County,Tibetan plateau,China[J].Journal of Mountain Science,2013,10(6):1074-4084.

[17] 倪兴泽,徐炜,李小平.补奖禁牧平衡对酒泉草原生产力影响监测[J].畜牧兽医杂志,2013,32(6):17-18.

[18] 陈洁.强化饲草资源利用确保封山禁牧成果[J].中国畜禽种业,2011(7):13-14.

[19] 汪诗平.天然草原持续利用理论和实践的困惑——兼论中国草业发展战略[J].草地学报,2006,14(2):188-192.

[20] 农业部畜牧业司.全国草原保护建设利用总体规划[EB/OL].(2010-06-06)[2015-03-05]. http://www.moa.gov.cn/sjzz/xumusi/sheji/201006/t20100606_1534928.htm.

[21] 高鸿宾.在全国振兴奶业苜蓿发展行动现场会上的讲话[J].中国乳业,2013(6):8-11.

[22] 农业部畜牧业司,全国畜牧总站.中国畜牧业统计[M].北京:中国农业出版社,2013.

[23] 杨本锋.西藏农牧区人口与可持续发展战略研究[J].陕西职业技术学院学报,2006,13(4):22-24.

[24] 包红霞,恩和.内蒙古牧区人口变动研究[J].内蒙古大学学报,2009,41(4):9-13.

[25] Mai X H,Zhang Y J,Zhang Y J,Shi S L,Huang D,hang Y J.Research progress of grassland feed-animal balance at home and abroad[J].Asian Agricultural Research,2013,5(12):73-76.

[26] S.N.Ecological protection and sustainable development in Sanjiangyuan[J].Bulletin of the Chinese Academy of Sciences,2013,27(4):250-252.

[27] 樊江文,钟华平,贠旭疆.50 年来我国草地开垦状况及其生态影响[J].中国草地学报,2002,25(5):69-72.

[28] 李胜利,杨茁萌,黄文明,张英俊.苜蓿产业如何满足我国奶牛养殖业发展的需求[J].中国畜牧杂志,2010,46(8):43-46.

[29] Tan S H,Tan Z C.What determine herder households’sustainable grassland management behaviors in western China[J].Ecological Economy,2014,10(2):108-119.

[30] Wang X J,Li F Y,Fan Z P,Zhou S B.Changes of soil organic carbon and nitrogen in forage grass fields,citrus orchard and coniferous forests[J].Journal of Forestry Research,2004,15(1):29-32.

[31] 张英俊,王明利,黄顶,杨富裕.我国牧草产业发展趋势与技术需求[J].现代畜牧兽医,2011(10):8-11.

[32] Mo B T,Luo T Q,WangX L,Feng C S,Lu X S.The status of the ecological prataculture and sustainable development strategies in Guizhou Province[J].Agricultural Science and Technology,2010,11(9-10):144-147.

[33] 农业部畜牧业司.2014 年全国草原监测报告[EB/OL].(2015-04-14)[2015-08-31].http://www.moa.gov.cn/zwllm/jcyj/zh/201504/t20150414_4526567.htm.

[34] 韩天虎,王汝富,王俊梅.甘肃发展草产业优势分析及对策[J].草业科学,2005,22(9):66-70.

[35] 王明亚,毛培胜.中国禾本科牧草种子生产技术研究进展[J].种子,2012,31(9):55-60.

[36] 陈立坤,杜丽霞,王岩春,仁青扎西,卞志高,李洪泉.我国牧草种子生产现状分析及产业化发展建议[J].草业与畜牧,2012(10):46-49.

[37] 贾琼,曲玮,贾莉.我国种子加工机械化技术应用与推广[J].中国农机化,2012(4):40-42.

[38] 杨振海.草原应为美丽中国建设做出更大贡献[J].农村工作通讯,2015(5):38-40.

[39] 边革,刘玉英,孙宝成.辽宁省苜蓿产业发展历史回顾与建议[J].草业科学,2010,27(10):42-45.

[40] 农民日报.2014 年我国农产品进出口情况[EB/OL]. (2015-02-10)[2015-03-05]. http://www. xinnong. net/news/20150210/1229739.html.

[41] 张英俊,张玉娟,潘利,唐士明,黄顶.我国草食家畜饲草料需求与供给现状分析[J].中国畜牧杂志,2014,50(10):12-16.

[42] 任继周.我国传统农业结构不改变不行了——粮食九连增后的隐忧[J].草业学报,2013,22(3):1-5.

[43] 任继周,侯扶江.改变传统粮食观,试行食物当量[J].草业学报,1999,8(8):55-75.

[44] Yan J Z,Wu Y Y,Zhang Y L,Zhou S B.Livelihood diversification of farmers and nomads of eastern transect in Tibetan Plateau[J].Journal of Geographical Sciences,2010,20(5):757-770.

[45] 任继周.中国农业史的起点与农业对草地农业系统的回归——有关我国农业起源的浅议[J].中国农史,2004(3):3-7.

[46] 任继周,胥刚,齐文涛.中华农耕文明伦理观的历史足迹及城乡二元结构伦理溯源[J].中国农史,2013(6):3-20.

[47] 任继周,侯扶江,胥刚.放牧管理的现代化转型——我国亟待补上的一课[J].草业科学,2011,28(10):1745-1754.

[48] 唐海萍,陈姣,房飞.世界各国草地资源管理体制及其对我国的启示[J].国土资源情报,2014(10):9-17.

[49] 侯向阳.中国草原保护建设技术进展及推广应用效果[J].中国草地学报.2009,31(1):4-12.

[50] 马有祥.论草原可持续发展[M].北京:中国农业出版社,2011.

[51] 刘玉凤,王明利,胡向东,石自忠.美国苜蓿产业发展及其对中国的启示[J].农业展望,2014(8):49-54.

[52] Hao H G,Zhang J P,Liu X B,Zhang H Y,Zhang Q.Impact of livelihood diversification of rural households on their ecological footprint in agro-pastoral areas of northern China[J].Journal of Arid Land,2015,7(5):653-664.

[53] 张英俊,任继周,王明利,杨高文. 论牧草产业在我国农业产业结构中的地位和发展布局[J]. 中国农业科技导报,2013,15(4):61-71.

[54] David A.Economic evaluation of agricultural pollution control options for China[J].Journal of Integrative Agriculture,2015,14(6):1045-1056.

[55] 卢欣石.中国草产业大势与挑战[J].草原与草业,2013,25(4):3-5.