对外直接投资反向技术外溢的国际经验

蔡冬青 周经

[内容摘要]本文利用国际面板数据对投资母国对外投资反向技术外溢的吸收能力进行了实证考察。实证结果发现:以人力资本、研发投入、技术基础设施以及金融发展为衡量指标的母国吸收能力对反向技术外溢具有强化作用,在母国对外投资规模不变时,这些指标对母国技术进步具有正向贡献。同时,非线性回归结果发现,反向技术外溢对母国技术进步的促进作用具有“门槛效应”,即母国吸收能力达到“门槛值”时,反向技术外溢才会促进母国技术进步,否则这种效应不会显现,甚至反而为负。实证结果还发现:投资母国与东道国的技术差距并非“越大越好”,较大的技术差距必须具有更强的母国吸收能力与之相适应,否则母国难以吸收这种反向技术外溢。

[关键词]对外直接投资;反向技术外溢;吸收能力;国际经验

一、引言和理论回顾

引进、消化和吸收国际技术外溢,是我国形成自主创新能力,建设“创新型”国家的重要手段。当前我们可利用的国际技术外溢渠道主要包括进出口贸易、吸引外商直接投资(FDI)以及主动“走出去”开展对外直接投资(OFDI)。与前两种国际技术外溢渠道相比,通过OFDI渠道获取国际技术外溢更具有主动性和针对性,正因为如此,随着我国“走出去”战略的实施和对外直接投资规模的扩大,OFDI的反向技术外溢应当得到愈来愈多的重视。作为一种国际经验,OFDI反向技术外溢早已受到关注和认可,最早对技术获取型对外直接投资开展理论研究的是Fosfuri&Motta(1999)。他们将技术落后国家的企业在技术先进国家的投资收益分为两个部分:传统获益(TraditionalComponent)和外溢获益(SpilloverComponent)。当外溢收益足够大时,即使没有传统收益甚至传统收益为负,后发国家企业仍然会选择对先进国家开展OFDI。随后国际上众多经济学家为反向技术外溢找到了实证证据,而在吸收能力方面的考察更值得推崇。对反向技术外溢吸收能力开展开创性研究的是Borensztein等(1998)和Gorg&Greenaway(2004),他们的研究发现只有母国在人力资本等吸收能力积累达到“门槛值”的时候,对外直接投资才能对本国技术进步产生显著的外溢效应。国内学者在反向技术外溢吸收能力的考察方面,欧阳艳艳(2010)发现中国的技术吸收能力对反向技术外溢的吸收利用存在显著的影响。陈岩(2011)的研究更为深入,发现地区反向技术外溢显著差异的重要原因是地区技术吸收能力的差异。李梅和柳士昌(2012)利用一个扩展的CH模型,用我国省际面板数据和GMM估计方法,对我国对外直接投资的反向技术溢出的技术吸收能力进行了“门槛值”的估计,结果发现对外直接投资的反向技术外溢对技术吸收能力存在着显著的“门槛值”特征。

国内外学者的研究成果较为普遍的接受OFDI的反向外溢作为一种获取国际先进技术的渠道,但对这种反向外溢的影响因素——母国吸收能力的考察则略显不足,而这一问题的解决可以扩大我国充分利用现有“走出去”的资源,将反向技术外溢对我国技术进步的促进作用。考虑到我国OFDI统计数据周期短、数额小,同时为了揭示OFDI反向技术外溢受母国吸收能力影响的普遍规律,本文选择国际面板数据作为研究对象,这一处理有效地扩大了样本规模,可以为我国更好地利用“走出去”实现技术学习和赶超提供更有益的启示。

二、技术吸收能力影响OFDI反向技术外溢的作用机制

母国技术吸收能力有广义与狭义之分。狭义的技术吸收能力是指企业技术吸收能力,Cohen&Levinthal(1989)首次提出了企业技术吸收能力的概念,用以表征企业认识、吸收并利用新知识、新信息进而促进本企业技术进步的能力,这一能力的最终目的是利用新技术获取商业目的。Abramovitz(1986)提出的社会能力即广义的技术吸收能力能够更好地诠释国家技术进步的影响因素。社会能力除企业技术吸收能力外,将全社会影响和促进消化、吸收和利用新技术的能力均包括进来,包括完善的基础设施、金融支持、人力资本积累、研究开发投入等。本文需要考虑的是国家吸收对外直接投资反向溢出的新技术的能力,因此采用的是广义的社会能力表征的技术吸收能力。

(一)技术吸收能力对反向技术外溢的直接效应

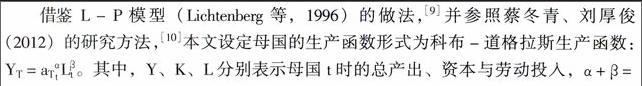

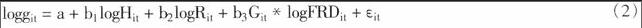

模型(1)将母国技术水平表示成两种形式,前半部分表示的形式可以用于母国技术水平的测算,后半部分则直观的表明母国技术水平由母国人力资本存量以及研发投入决定。遵循研究技术溢出的普遍思路,进一步将研发投入S分为母国国内研发投入R和国际技术外溢FRD。本文仅考虑通过OFDI反向外溢的国际研发资源,则模型(1)可变换为以下实证模型:

其中,g表示技术进步率,H、R、FRD分别表示母国人力资本、研发投入和通过OFDI反向外溢获得的国际研发资源,G表示母国吸收能力。

模型(2)中的b1和b2分别考察人力资本和研发效率对技术进步的直接效应,b3考察技术吸收能力与反向技术溢出之间的交互效应。若模型(2)中的b3系数回归结果为正,则说明母国技术吸收能力与反向技术溢出的交互作用对母国技术进步有促进作用。反之,则表明吸收能力阻碍反向技术溢出的吸收,对技术进步的贡献为负。

(二)技术吸收能力对反向技术外溢的非线性影响

对模型(2)进一步考察,考虑到东道国人力资本、研发投入进入吸收能力的考察变量时,即变量G中包括了H或R的影响,则吸收能力对技术进步的影响可能是非线性的。因此,本文建立如下非线性模型加以考察:

模型(3)中各变量的含义与模型(2)相同,但将Git的指数修正为2。如模型(3)的b3回归系数为正,则表明在其他变量不变的情况下,母国技术吸收能力对本国技术进步的贡献是“U”形的,说明在母国吸收能力较弱时,本国对东道国的直接投资尽管能吸收到东道国对本国反向溢出的先进技术,但难以被本国进行有效的消化吸收,从而无法为本国技术进步提供帮助;只有当本国的技术吸收能力积累到一定数量时,才能够有效吸收通过对外直接投资产生的反向外溢的东道国先进技术,从而促进本国的技术进步。

(三)技术吸收能力与技术差距的交互作用

我们进一步考虑技术差距的影响。一般来说,母国与东道国之间较大的技术差距有助于母国发挥“后发优势”,但较大的技术差距对母国技术进步有促进作用的前提是母国的技术吸收能力要足够强,在母国吸收能力不足的情况下,技术差距可能会使得母国陷入“后发陷阱”。

为了考察这一机制,本文建立模型(4)进行实证检验:

如果模型(4)中的系数b3回归结果为正,则表明技术吸收能力与技术差距的交互项对反向技术溢出有强化的作用。模型(4)可以通过实证考察说明这样几个问题:第一,在技术差距足够大时,尽管母国可以获取较大的“后发优势”,但如果本国的技术吸收能力不足,则这种“后发优势”很可能会转变为“后发陷阱”,从而不利于本国的技术进步;第二,较强的本国技术吸收能力可以迅速消化吸收通过反向溢出获取的国际先进技术,为本国技术进步提供较大的空间;第三,东道国与母国之间存在较大技术差距时,母国可以通过增强本国技术吸收能力来强化本国获取的反向技术溢出,但在本国技术吸收能力一定的条件下,存在“最优技术差距”。当技术差距大于这一最优值时,技术差距的扩大不利于本国吸收利用反向技术外溢;而当技术差距小于这一最优值时,技术差距的扩大则有利于反向技术溢出的吸收。

三、指标计算与数据检验

(一)吸收能力指标的选取

一般来说,一个国家在人力资本、研发投人、对外开放度、金融发展以及技术基础设施等方面注重投入并加强建设,就自然会形成有助于消化、吸收和利用国际新技术的能力。因此,本文从以上五个指标对技术吸收能力的形成和测度进行定量研究。

1 人力资本

本文选择人力资本强度作为技术吸收能力指标,人力资本强度指标用公共教育经费投入占GDP的比重表示,数据来源为世界银行统计数据库。根据该指标计算主要发达国家人力资本强度均较高,而包括中国在内的发展中国家则普遍存在人力资本强度不强的现实。

2 研发投入

本文选择研发强度衡量技术吸收能力,在此采用研发资本占GDP的比重,数据来自世界银行的世界发展指标(WDI)。与人力资本强度相类似,研发强度较强的均为主要发达国家,而包括中国在内的发展中国家的研发强度则较弱。

3 对外开放度

本文对对外开放度的测度采用一国对外贸易额占GDP的比重表示,数据来源为世界银行世界发展指标(WDI)。而与人力资本和研发强度相比较,对外开放度在样本国家之间的分布有自己的特征,对外开放度较高的并非发达国家,而是以发展中国家和地区为主。这说明,在经济发展中,广大发展中国家比发达国家更需要开放的环境,也更注重开放的经济政策。

4 金融发展

金融发展在提升对外直接投资的反向技术溢出吸收能力的途径主要有两个:第一,为技术获取型对外投资提供金融支持;第二,提高企业资源配置的能力。参照周立(2004)的做法,本文用各国金融机构存贷款占GDP的比重衡量金融发展。数据来源为世界银行世界发展指标。

5 技术基础设施

在众多的基础设施中,与技术进步和信息传输直接相关的基础设施无疑对反向外溢的新技术的吸收具有更为重要的作用。本文选择的技术基础设施指标为电话线千人拥有量,数据来源为世界银行世界发展指标。

(二)其他变量

本文用各国对美国的直接投资作为研究样本,考察各国的技术吸收能力对反向技术溢出的影响。这样的样本选择保证了对外直接投资的东道国具有相同的技术现状,而母国具有不同的技术吸收能力和技术现状。美国经济普查局网站所报告的各国对美国直接投资数据较美国经济分析局数据较新,所包括的国家也较全,这有效地保证了实证分析的样本容量。经过筛选,并结合世界银行网站报告数据的可得性,选择澳大利亚等30个国家对美国的直接投资作为研究样本,分析吸收能力对反向技术溢出的影响。在具体操作中,对各国总产出的计算采用通过GDP平减指数处理的实际GDP,以2000年价格水平作为基期。

本文使用“索罗余值法”估算各国的全要素生产率。值得一提的是,中国2009年的全要素生产率指数为2.22,在所列样本国家中仅高于印度。可见,中国当前的经济增长仍然是依赖劳动投入和资本投入,而技术进步对经济增长的贡献仍然非常有限。限于篇幅,本文不展开论述。

本文的技术差距指标选择各国与美国人均GDP的比值作为代理指标。世界银行报告了各国单位就业的GDP,该指标相对人均GDP更能够体现各国的生产技术水平。本文在此采用各国劳均GDP和美国的比值作为与美国技术差距的代理变量。根据结果发现所列技术差距值均小于100,说明本文所列样本国家与美国之间均存在显著的技术差距,因此本文样本国家对美国的直接投资符合“技术寻求”的假设。

为了避免“伪回归”现象,首先需要对所有数据序列进行单位根检验。借助EVIEWS6.0软件,并选择常用的Levin,Lin&Chu单位根检验方法,对所有数据序列进行单位根检验,结果发现本文所有样本序列均为平稳序列。序列相关性检验结果发现本文所选择的技术吸收能力变量之间并不存在显著的相关性,各代理变量可以代表技术吸收能力的不同要素。

四、吸收能力影响OFDI反向技术外溢的实证考察

(一)技术吸收能力对反向技术溢出的线性影响

选择常用的Kao协整检验后发现,本文所选择的表征技术吸收能力的五个代理指标与模型(2)的主要变量之间均存在着协整关系。进一步将所有指标输入模型(2),经过D-W检验,发现模型主要变量存在自相关性,通过差分法消除自相关后,所得结果见下表1。

线性考察所得结果可以得到以下结论:

1 人力资本强度对反向技术外溢促进技术进步的强化作用是最强的。

无论从统计显著性,还是从回归系数来看,人力资本强度指标与反向技术外溢的系数交叉项的系数都比其他四个系数强。可见,重视人力资本积累的国家更容易获取反向技术外溢。

2 研发强度、金融发展和技术基础设施对反向技术外溢的促进。

从表1可以发现,尽管研发强度、金融发展和技术基础设施与反向技术外溢的交叉项的系数绝对值并不很大,但在统计上非常显著,说明这三个指标对反向技术溢出的促进作用也是非常显著的。重视研发投入,强化金融发展和加强基础设施建设的国家,也具有更大的可能获取反向技术外溢的吸收能力。

3 对外开放与反向技术外溢。

从表1中我们可以发现,对外开放度与反向技术外溢交叉项的回归系数在统计上并不显著,同时数值也很小。但这并不能说明对外开放不利于反向技术外溢的实现。结合各国对外开放度的数据,很容发现以吸引外资占GDP比重表示的对外开放度与其他变量表示的技术吸收能力并不完全一致。外资占GDP比重较大的往往是技术较为落后、不重视人力资本、研发投入和金融发展以及基础设施建设较差的发展中国家。这些国家单一的通过吸引外资来发展经济,并不能很好地实现技术赶超。

(二)技术吸收能力对反向技术外溢的非线性影响

模型(3)涉及变量与模型(2)相同,因此协整检验可以直接引用前述结果。只需对模型(3)直接作面板数据回归。同样,为了消除自相关性,模型(3)的数据也经过了差分处理,经过Hausman检验选择地区和时期随机效应模型。回归结果见表2。

通过对表2的分析可以得出以下结论:

1 技术吸收能力对技术进步的促进具有“门槛效应”。

从表2中可以发现,除对外开放度以外,各技术吸收能力变量平方项与反向技术溢出交叉项的系数都显著为正,表明在所有其他变量不变的情况下,技术吸收能力对技术进步的作用呈“U”形。在技术吸收能力较弱的情况下,技术吸收能力不可能对反向技术外溢具有促进作用。只有母国通过人力资本积累、研发投入增加、金融发展以及基础设施建设等手段,积累了足够的技术吸收能力,才可能通过反向技术外溢实现技术进步。

2 对外开放度对反向技术外溢的非线性影响。

从表2中可以看出,对外开放度平方项与反向技术外溢的交叉项的回归系数显著为负,似乎对外开放度与母国技术进步之间呈“倒U”形关系。这实际上仍然是本文所选择的样本国家政策选择的结果。与模型(2)所得出的结论类似,一般选择较高对外开放度的国家都是技术较为落后,而在人力资本、研发投入、金融发展和技术基础设施等方面并不完善的发展中国家。这些国家一般是难以通过反向技术外溢获取国际先进技术的,同样,格外封闭的国家也是不可能获取国际先进技术的。因此,对外开放度与技术进步之间呈“倒U”形关系。

(三)技术吸收能力与技术差距的交互影响

模型(4)涉及的变量发生了变化,增加了技术差距u,对所有变量重新进行协整检验,发现各变量之间存在协整关系,可以进行面板数据的回归考察。我们对模型(4)的数据也通过差分处理消除了自相关性,通过Hausman检验确定选择了具有时期和截面随机效应的模型,所得结果见表3。

表3的结果映证了模型(4)的理论假设。

通过对表3的分析可以得出以下结论:

1 较大的技术差距可以为后发国家提供“后发优势”。从表3中可以看出,除对外开放的交叉项以外,所有含有技术差距u的系数均显著为正,说明在其他变量不变的条件下,技术差距对技术进步具有促进作用。在统计上可以说明大的技术差距对母国技术进步的促进作用更为显著。这符合模型(4)的理论假设。

2 技术差距促进母国技术进步需要较强的技术吸收能力支持。表3中所列含有技术差距u的交叉项同时含有技术吸收能力。本文采用技术吸收能力、反向技术外溢以及技术差距的连乘项来考察技术吸收能力和技术差距的交互作用,结果所得的系数除对外开放度之外,所有交叉项的回归结果均显著为正。说明在其他变量不变的条件下,技术差距与技术吸收能力对技术进步的作用是互为“门槛”的。即在技术差距较大,但技术吸收能力较小时,对外直接投资的反向技术溢出难以实现;反之,技术吸收能力较强,而没有选择技术差距较为合理的直接投资东道国,也难以实现“后发优势”,有效获取反向技术外溢。

3 对外开放度与技术差距之间难以实现良好的交互作用。与模型(2)的回归结果相类似,含有对外开放度的交叉项回归结果在统计上不显著,这再次说明对外开放度并不是技术吸收能力的一个有效检验标准。一般来说,技术落后的国家更容易采取对外开放的政策,也更容易吸引外资,但是没有好的人力资本政策、研发政策、金融政策和基础设施作为配备,开放的政策是难以促进反向技术外溢的吸收的。

五、结论及启示

实证结果显示,除对外开放度指标外,母国技术吸收能力对反向技术外溢的线性影响、非线性影响均呈显著的正相关性,而加入技术差距的模型考察结果,技术差距与技术吸收能力对反向技术外溢的影响仍然显著为正。因此,母国技术吸收能力对反向技术外溢的促进存在“门槛效应”,而越大的技术差距需要越强的技术吸收能力。我国在开展以技术获取为目标的对外直接投资中应注意以下几个问题:

1 在加强开展技术获取型对外直接投资的同时,要注意本国技术吸收能力的积累,对我国的人力资本、研发投入、金融支持以及基础设施建设等方面加以完善。

2 选择与我国技术差距较大的东道国作为投资目标国时,要促进企业本身进一步加强其吸收能力的积累。当本国企业技术较为落后,没有良好的消化吸收能力作为支撑时,不适宜选择技术差距较大的东道国。

3 吸引外资与对外投资的协同发展才能够有效地促进我国的技术进步。根据跨国数据的考察结果,母国的对外开放度与反向技术外溢的交互项对本国技术进步的影响并不显著,说明没有良好的协同作用,这两个政策很难同时对母国技术进步作出贡献。

责任编辑:潘德平