高校奖助学金非经济效应量化对比研究

夏 宾,徐红京,徐 亮,向小平

(1.北京工商大学 食品学院,北京100048;2.北京工商大学资助中心,北京100048;3.北京工商大学艺术与传媒学院,北京100048;4.北京工商大学 经济学院,北京100048)

1 引言

在国家高校给予的奖助学金力度越来越大,社会资金不断注入高校的大环境下,对学生产生激励效果的方式也逐渐增多。2002年财政部和教育部在北京宣布:2002年起我国将设立国家奖学金,每年在全国范围内定额发放给45000名在校大学生,总规模为每年两亿元,该项政策在2007年《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(以下简称《意见》)中提出修改:中央继续设立国家奖学金,每年奖励5万名特别优秀的在校学生,奖励标准由原来的每人每年5000元提高到8000元;该意见还将国家助学金分为一等和二等两个等级,金额也由原来的2000元/年·人上调为4500元/年·人和2300元/年·人。新设立国家励志奖学金,针对高校中成绩优秀的贫困生,额度为5000元/年·人。社会企业、个人也在学校设立各种奖助学金,占有越来越重要的位置,呈现出金额不固定、受助群体有指向性、受助群体更加广泛等特点。国家奖助学金、社会奖助学金都对学生产生非经济效应,但各种奖助学金的性质不同、金额有异、给予的对象也不同,产生的非经济效应也不一样,到底这种这种非经济效应差异有多大,各种效应又有怎样的联系,是本文主要探讨的问题。

2 调研数据基本情况

根据本文要得到的结果,设计了调查问卷设计了相应的模块,共分为4个部分,如表1。

表1 高校本科生奖助学金及荣誉称号作用调查问卷模块

本次调查共发放调查问卷300份,收回有效问卷222份,其中专业背景分布为:理科54份、工科53份,文科115份。

3 奖学金作用调查

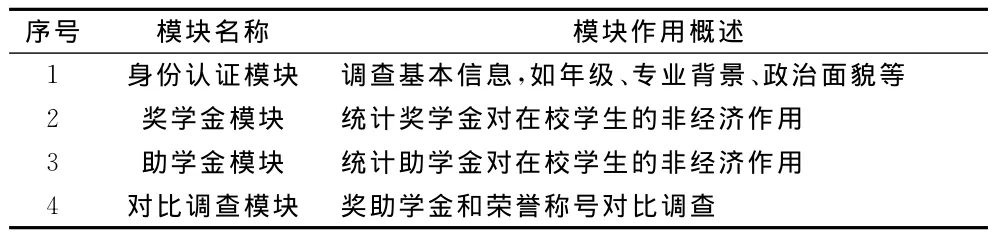

在本模块的调查中,涉及到国家级奖学金、市级奖学金、校级奖学金和社会奖学金,通过对各等级不金额的激励效果调查发现:①在被调查的222位同学中,认为上述4种奖学金在金额相同情况下,激励效果不同的占到了98.2%,只有4位同学认为只要奖励额度一样,不论是什么类型奖学金的激励效果都是一样;②在奖金额度相同的情况下,国家级奖学金的激励效果明显大于其他三种奖学金;③校级奖学金和社会奖学金在金额相同的情况下,激励效果基本持平;④金额越大,同类型的奖学金激励效果越大,如图1。

图1 奖学金非经济效应量化对比

4 助学金作用调查

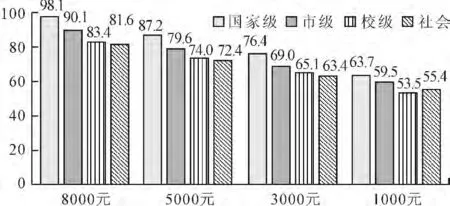

在助学金非经济效应调查模块中,根据实际情况,只设置了国家级助学金、市级助学金和社会助学金3种类型,有86位被调查者认为助学金只要金额一样,对学生的激励效果就一样,占到了38.7%,如图2所示。

由于在各模块中的数据都是模块内比较,图二和图一中的数据不具有可比性。从图二中可以看出,国家级的助学金在金额相同的情况下较市级和社会助学金的非经济效应大,社会助学金10000元的激励效果还不如国家级助学金4500元。同时得出市级助学金非经济效应线性方程:

图2 助学金非经济效应量化对比

y=0.0054x+56.8。

其中x表示市级助学金额,y表示非经济效应的量化数值。

5 奖助学金非经济效应对比调查

本模块的主要作用是将本文第2、3节的研究结果通过中间变量,把这些本身不具有可比性的结果量化到同一个基本线上,从而得到奖学金、助学金对学生非经济效应直观的比较结果。

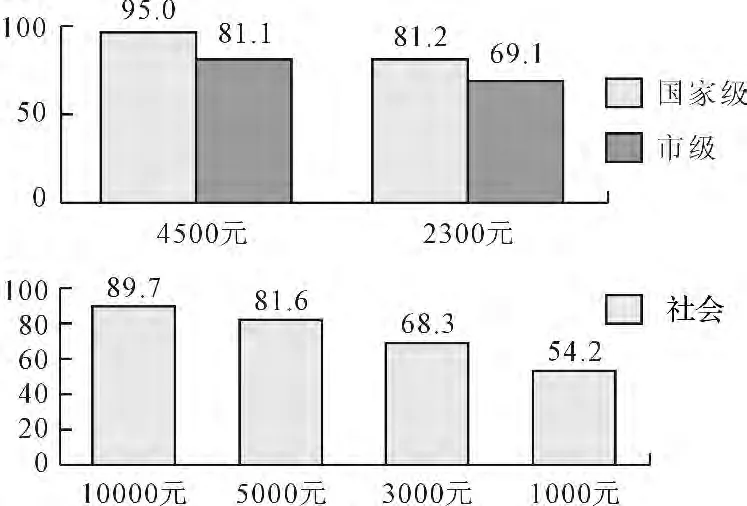

(1)在该调查模块,19.8%的被调查者认为只要金额一样,奖学金和助学金的激励效果一样。为了便于计算,且减少单一调查数据对结果产生的误差,调查问卷设计了各类型奖学金与市级助学金5000元、3000元之间的激励关系,将各类型奖学金与市助学金5000元、3000元等量代换,如表2。

表2 各类型奖学金与市级助学金5000元、3000元非经济效应量化对比

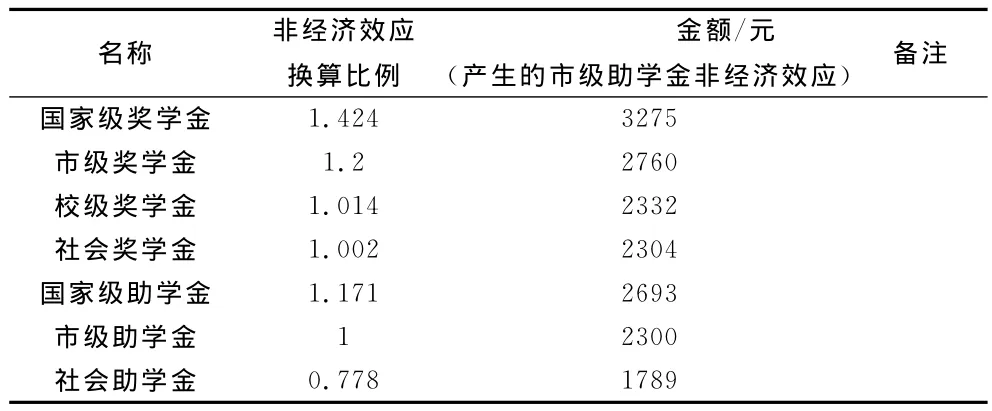

(2)根据图1、图2的换算关系,可得到以下排序结论,见表3。

表3 奖学金、助学金2300元非经济效应量化排序(以市级助学金为基准)

6 结语

(1)不论何种奖助学金,颁发单位级别越高,相同金额的非经济效应都越高,且明显。如奖学金中国家级奖学金的非经济效应是相同金额校级奖学金和社会助学金的1.4倍。

(2)在金额相同情况下,社会奖学金、助学金的非经济效应是同性质中最小的。如国家级助学金的非经济效应在金额相同的情况下是社会助学金的1.5倍。

(3)各类型奖助学金在金额相同的情况下,非经济效应从高到底排序:国家级奖学金、市级奖学、国家级助学金、校级奖学金、社会奖学金、市级助学金、社会助学金,作用最大的国家级奖学金是社会助学金的1.83倍。

通过上述比较,对学校在奖学金、助学金的配置过程中有如下建议:在社会资源进入高校的同时,应强化学生对社会奖学金和助学金认识,提高他们通过竞争而夺取奖助学金的热情,在一定程度上纠正对社会资金的“偏见”,从而提高社会奖助学金的非经济效应,让社会资源得到更加充分的利用。

[1]姜立国.高校助学金激励作用途径研究[J].北京教育,2013(6):31~32.

[2]朱大峰.导向和激励:国家奖助学金制度的思想政治教育功能[J].河南社会科学,2010(9):191~193.