甲胺磷

◎学 群

甲胺磷

◎学 群

路灯和影子还留在昨夜,脚步声分明已到了白天。郝老四像是走在夜与昼的边界上。离他家织着钢筋的阳台不远,一只光头被照亮。老王头去晨练。郝老四同他开玩笑:才出门?我都转一圈回来啦!老王头说你早你早。

炸弹!楼上什么地方有人哎呀一声。两个人都没有停步,一个往外走,一个准备进门。妻子带着孙儿在睡。郝老四先进洗手间,接着进了另间卧室。客厅外面,防盗门在响。一下一下,像拳头在砸。听部位,在下面。谁一大早跑来用脚砸他的门?只能是牌友。一夜下来,三个人的口袋被他扫干。他们叫他郝扫帚。大概气不过,闹着玩来了。他吹着口哨去开门。站在门外的是辣椒婆和郝春荣,他应该叫他们叔叔婶婶。婶婶打头,脸上表情怪怪的。叔叔站在后面,没有拿眼睛朝这边望。那一次他们来,不是周末,也没这么早。那一次叔叔在前婶婶在后,提着一只鸡,敲门也不是今天这个敲法。

“这样早,有事吗?”

“哎呀,到你们家住来了!”答话的是辣椒婆。说罢就拿身子往屋里挤。一只破旅行袋在门框那里阻了一下,又朝它的主人奔去。郝春荣跟在袋子后面。

“住还用这么早?有什么事,先说清楚!”

“换洗的衣服都带了,甲胺磷也带了一瓶!”辣椒婆那只大得有些畸形的屁股往地上一跺,从袋里摸出一只农药瓶,抱在肚子上。

一夜未睡,郝老四觉得眼前的情形有些失真。他把目光转向站着的那一个:郝春荣僵硬地把头朝着电视,可电视上没有图像也没有声音。他注意到那只耳朵,耳廓朝里面呈缩拢状。他和他父亲的耳朵也是这样。血缘在这只耳朵上显露出来。可是这个人竟然跟老婆拎了农药瓶,跑到他家里来。他压了压冲上来的火气:

“论辈分,你们是长辈,可是你们是拎了农药瓶子来的!不把话说清楚,今天祖宗十三代都没法认了!”

“还不是那一万八千块钱……剩下八千连影子都没有!”

“冤有头,债有主。谁欠你的钱,你往谁家里去,跑到这里来做什么?”

“我不管!反正钱不到手,我跟你叔叔就死在这里!”

“什么叔叔婶婶,给老子滚!”郝老四朝着桌子一拳。一只保温杯跳下来,砰的一声炸开。靠阳台的卧室里响起孩子的哭声。妻子披头散发奔出来,两个女人的叫闹声顷刻撕扯成一片。郝老四一伸手,拧下那只农药瓶,打开门,往楼梯间外面的巷子一丢。一股刺人的农药味叭的一声爆开。回过身,他三下两下把郝春荣推出门,接着搂住辣椒婆两条胳膊往外跑。那女人边嚎边喊天,两只脚在地上乱蹬。郝老四的妻子跟在后面:

“农药在那里,到地上去舔!去舔!”

先是掉落的鞋子,接着是那只破袋子,被扔了出来。辣椒婆在巷子里打滚,浓烈的农药味被搅成波浪。巷子南面,被惊起的人们俯在北面的窗子上。北面,人们大半跑到阳台上来看热闹。有三个人手里抓着扑克牌,趁庄家埋牌,出来打了几个喔嗬。滚累了,那女人开始有腔有调地哭,像哭丧,边哭边骂人。从郝老四夫妇,一直骂到身边的死老头。不知道什么时候,她手上多了一块鹅卵石,骂一句在水泥地上砸一下,死老头坐在一旁的台阶上,就像女人骂他的,把头栽在胯里。

郝老四双手叉腰站在门口。妻子在他身后的沙发上哄孙子。一阵阵涌进来的农药味像叫骂声一样可恶。妻子把郝老四拉进屋,猛地一下关上防盗门。

晨练的老王头穿过巷子,穿过女人的叫闹和农药,敲开门。郝老四站在门框里,像一幅生了五十年气的画。老王头说,就这样丢在巷子里任她闹也不是办法。他顺着光头往上指了指:五楼!郝老四哦了一声,旋即从画框中走出,跟着老王头往楼梯上走。

五楼东边,一张陌生的门。敲了半天才开。开门的人瘦得有些像农药瓶上的骷髅,两只眼睛磷火闪闪的。开门就一句:你又不是公安,来敲门做什么?郝老四掏出一沓票子,十张。吸毒鬼懒洋洋接了票子,问做什么。他说,把巷子里的人弄走。

郝老四没有去阳台,就在卧室透过窗户往外看。吸毒鬼扛了杆双筒猎枪。从楼道出来,打了个呵欠,端起枪就打。第一枪打在那只旅行包上,包往上一跳,搅起一股农药味。第二枪打在水泥地上,火星子沿地面尖叫着乱蹿,楼上有人喊:吃毒的来了,快跑。趸船一样坐在地上的女人,跳起来就跑,连鞋都不要了。郝春荣跟着跑,越跑越快。吸毒鬼打一个呵欠,转身上楼睡觉。

辣椒婆好像没怕过什么人。大集体那阵,她不怕队长,也不怕民兵营长。民兵营长拿了绳子来缚她,她脱光衣,抱住民兵营长乱咬。民兵营长带着牙齿印落荒而逃。她说我家三代贫农我怕谁。人家从公社问到省里,最后问到伟大领袖,她才不敢说不怕。后来,伟大领袖住到票子上,只需要热爱就行,她还怕谁呢?男人早就不是男人。男人是面团,无事打几拳。男人怕她。可是她怕一个人,怕她儿子。十岁那年,儿子用弹弓把队上一条牛的眼睛打瞎一只。她用笤帚抽他屁股。他不动也不哭。抽完了,儿子对她说:你抽了我七下。从此她不敢打儿子。她怕上这个跟她一样的报应。

硕大的身躯,配上粗大的拳头,这个蛮牛一样的家伙很少开口说话。他一开口,不外乎是骂娘。跟爹娘说话,也从骂娘开始。村里人开玩笑:家里有了这样一头畜生,祖母外祖母一直活着。不只是活着,还得老干那事。相比动口,他更愿意动手。一般人打不过那只拳头。即便打得过,也不愿跟他拼命。郝老四就是:郝家出了这样的畜生,人的命总比畜生值钱。

孔家老二孔二新看中的正是这点。孔老二在县城的日月街开一家贸易公司。人们就知道公司街,知道它叫日月街的不多。郝老四上班的地方,挨着公司街。每天在街上来去,认识不少在这里开公司的人,却从来不知他们开的公司叫什么名字。这些公司多半开一段时间就关门。再开门时,公司的名字变了,法人代表也换上另一个。当然,实际在打理的,还是那几个。也有公司名称法人代表不变的。赶到外地法院或公安过来一查,法人代表要么归阎王管辖,要么痴呆一个。也不知道为什么,还是有人拉了一车货往公司街送。货一到手,赶紧趁便宜脱手。郝老四快到退线的年纪,上班报个到之后,喜欢到外面转。遇上便宜货转转手,弄几个打牌的钱。

郝老四在街上走,看见几个人簇在一起往街中的车道上走。那里停着一辆小面包车。有人在叫,声音怪怪的。几个人到了车门口,在动,却不见上车。“外地人捉人啦!”这下听清了,前面几个字很响,“啦”字像是被什么硬拉回去。他奔过去。三个东北大汉,一个在车上拉,两个在后面推,要把孔老二弄上车。郝老四问什么事。那边一声执行公务,猛地把他往边上推。老四火了,大叫外地人打本地人。孔老二被推上车,车门轰的一下关了。郝老四奔到车子前面,指着司机:你本地车,还想不想在本地过?司机尴尬一笑,抽钥匙下车。有好几个人围上来。车上人坐不住了:我们是公安局的,妨碍公务犯法,知道吗?郝老四一声冷笑:鬼知道你们什么局!有一个掏出一个蓝皮本本,郝老四接过:你是警察?人民警察为人民,怎么动手打人!说罢顺手一丢,蓝皮本本飞出去,掉在车道上。一辆车在上面轧了一下。车门被拉开。东北人只得跟孔老二回到公司。孔老二进门,桌子上就是一掌。桌子显然很熟悉这项业务,板子有些松,一拍就很响。

街上有这么一帮人,遇上事就凑过来。到时东家少不得每个人打发一两包烟钱。郝老四不要烟钱,悄悄走了。

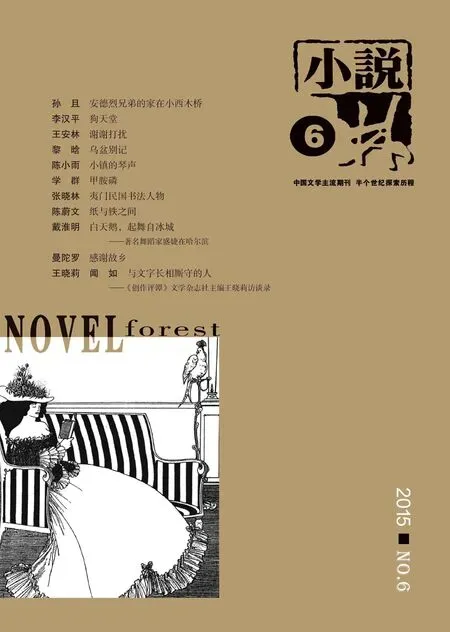

插图:王艺雯

孔老二事后找到他,两人成了朋友。他问老四,有没有身大力大嘴皮紧的人,想请一个做保镖。郝老四哈哈一笑:有一头畜生,牵过来正合适。不久,辣椒婆的儿子郝田就跟到孔老二身后。他不说话,好像还不会笑,嘴里老叼着带嘴的香烟,像一块冒烟的门板跟在后面。

孔老二差点栽在“门板”上。

公司从邻省弄来一车植物油。孔老二让卡车跟他们去卸货,把随车来的一男一女留在公司的沙发上。所谓公司,其实就是临街一间屋子,里头摆两张沙发,外加几把椅子。有两张办公桌一端靠墙摆在一块。桌上除了几张报纸,就是两只大烟缸。烟缸里横七竖八躺着烧剩的烟屁股。有关公司的一切,不在两张桌子那里。桌子的用处,大概就是不时被主人或客户揍上一顿。唯一说明公司在这里的是门外那块牌子。当然,还有一个五大三粗的男人,坐在桌子边。可他除了冒烟,什么话也没有。问他孔总他们什么时候回,他摇摇头。问他卸货的地点在哪里,还是摇头。女人看过手表,朝着男人看。男人在沙发上坐不住了,走到桌子边递上一根熊猫。来到这里,郝田嘴上叼过芙蓉王,叼过大中华。他拿眼睛瞅瞅人家手上的烟盒。那人赶紧连烟盒一起送上:

“兄弟,光坐这里抽烟多没意思,出去喝两杯?”

“好。”他终于说出一个字。

餐馆就在隔壁,出办公室连门都不用关。他们要了两瓶五粮液。

跟扎口的谷酒不一样。带甜味的水,火就在这水里头。火布满一具庞大的身躯,比一般的身体要多花一点时间。邻省的女人好像一根火柴。左臂,右膀,宽大的背,她靠到哪里就像要从哪里把她点燃。火在这具身子里蹿来蹿去。他想做点什么。身体末端有一根烧火棍。可它离喝酒吃肉的地方有些远。嘴老在动,除了吞咽咀嚼,还有一些东西从那里跑出来。

孔老二天生就是干这个的。那天晚上回家,他看到街边停了一辆车,没有牌照,就留了一份意。进楼梯间,后面有脚步跟着。他没有回头,他加快了脚步。他家住三楼,他径直上了四楼。在四楼,他确认有几个人的脚步,尽量放轻的样子。在五楼,他听到有人敲他家的门。家里只有两个老的和孩子。六楼,楼梯间尽头,几根钢筋依次扎进水泥墙,弯成梯级一样。他手脚并用往上爬,顶开盖在上面的板子,到了楼顶。从楼顶再到另一个单元,脚一落地,他就飞了。

邻省来的那帮警察,没能逮到孔二新。在郝家庄,像拖一头死猪,他们把郝田从床上拖下来,带上铐子。辣椒婆发了疯似的嚎叫,在汽车前面乱滚。直到人家朝天放了一枪,用绳子把她捆了,丢在一边。同村人没有谁来过问他们家的事情。郝春荣等那帮人走了才敢走近。在车上,郝田又看到那个跟他喝酒的男人。没看到女人,他想问一句。想到这不是叫他去喝酒,就没有问。男人问他还要不要喝酒。车上人都笑了。那男人还不错,开了一圈烟之后,还点了一根安在他嘴上。

“你对这家伙还挺客气哟。”从一根闪亮的烟头附近冒出一句话。

“嘿嘿,要靠他来换那笔货款。”

“他妈的,让那兔崽子给跑了!”

“这家伙”是他,“那兔崽子”想来是孔老二。他懒得去想。手动不得,他动嘴,那根烟绕着一张大嘴,上下左右转了一圈。这比说话容易。

郝春荣和辣椒婆拎了一只鸡来找郝老四。先是男人敲门,后来是女的,敲得重一些。

那女人一屁股坐到沙发上,塌下去的那一块在她下面呻吟。郝老四看了看大模大样的女人,又看看旁边可怜巴巴的男人,心上有了好几种滋味。他想起不久前孙子从抽屉里翻出来的一张照片。照片上五个人,穿着三十年以前的衣服,带着那时候的表情。五个人中,他父亲最大,站中间。站在边上的春荣,也是这样一副懦弱可欺的样子。他和郝田,按说还是兄弟。往上,他父亲和春荣是同一个爷爷的孙子,在同一口锅里吃饭长大,是一家人。再往上是血亲的兄弟,到最后就归结为一个人。当初他们几个照下这张照片,当然是要表明他们是兄弟。时间会改变很多东西。从这张照片往后,他和郝田,也包括加上辣椒婆之后的春荣,他们只会越来越远。

春荣年过三十才娶上老婆。自从辣椒婆进门。两家就开始疏远。闹翻是在父母之后。母亲走后不久,父亲就病倒在床。屋边的菜园子荒着。这边在家里卧病,菜园子那边,瓜藤悄悄爬上篱笆,直到长大的冬瓜南瓜把篱笆压垮。病人上厕所时看到压垮的篱笆,把春荣叫来骂了一通。没想到第二天,辣椒婆在那边菜园子里无名无姓骂开了。天生的好嗓门,躺在床上也可以听到。说是南瓜要长,冬瓜要长那是天意。人都到了床上,前面走的有样,就那么大一块儿地方。占这么多地,带也带不走。床上的人听不得这些,病情陡地加重。临终时对儿子说:旁边那个婆娘不是人。我死了,你在城里住着,不要人家把房子抬走了,还不知道。说罢老泪双流。

火压在心上。父母双故之后封山葬是大事,他什么也没说。有一天,那边菜园子里的人越过倒塌的篱笆,在这边种上油菜。生产队分给他们的田地都荒在那里。他们不是要种地,是要占地。眼下地皮看涨,那边荒着也是他们的,这边种着种着,就会成为他们的。他怎么办呢?他不能像父亲那样叫上春荣骂一顿,他更不能跟那个糊涂女人去吵,吵也吵不清,甚至还吵不过。他倒是可以骂郝田一顿。可他只是一头畜生,三马棒打不出一个屁来。他叫来一辆拖拉机,把整个菜园犁了一遍,栽上杉树。他和妻子一起,还特意把儿子儿媳叫上。当然也包括孙子。父亲在一只镜框里,用几年前的神情望着他们。他等着。春荣来过一趟,带着平常那种怯生生的笑。抽过一颗烟就走了。不一会儿听到辣椒婆在家里骂,像是在骂她男人。后来听到一声野兽一样的嚎叫,接着就没了声音。茄子伏米汤,都知道,畜生儿子一出声,畜生的娘就会闭上嘴。

他回去看过两次。蓬长起来的草很快盖过杉树苗。他知道,做过菜园的地松软肥沃,要不了两年,杉树就会高过野草。树一起来,草自然就没了。可事情并不像他想的,杉树没有长起来。扒开草,树不见了,一根都没有。他明白:人不在,什么都长不成。树长不成,那些南瓜藤在草丛中一蹿就爬开了。接下来,不见了的是草。萝卜菜莴苣什么的跟在后面生长起来。他很想把拖拉机弄来。或者干脆把这块地方打上水泥。这样做,不知道的还以为他宁肯让地空着,也不让叔叔婶婶种菜。打开房门,父亲还在北墙,跟春荣有着一样的耳朵。他叹了一口气。菜地就这样不明不白地让他们种着。直到有一天,他回家看到,他们把丝瓜和扁豆种到西墙的台阶上。瓜豆藤沿着墙壁往上爬,那架势恨不得连菜园带房子一口吞了。他转身就往种扁豆的人家里冲。他心里只有两个字:揍他!他揪住郝田胸脯上的衣服。巴掌扇在那张阔脸上,很响。郝田被打蒙了。像电影里的日本兵被长官打了一耳光,挺胸昂头望着他。直到母亲的叫闹声响起,“日本兵”才发出杀猪般的叫声。母子俩直追到他家的堂屋前。他摸出一把锄头,哗的一声,砸碎的砖头飞溅出去。他喝道:畜生,再往前一步,老子叫你脑袋开花,叫你们家断子绝孙!

辣椒婆醒过神来:自己的儿子还没娶过亲,不能跟有儿子有孙子的人拼命。

这以后,菜园里的瓜菜,再没有上过台阶。郝老四很少回家。两家人见面,几乎连招呼都不打。

现在,两个做叔叔婶婶的,由一只母鸡开路,进了侄子的门。儿子关在邻省。他们找孔老二,叫他把货款付过去,把人换回来。可孔老二说,这事不能怪他,是郝田自己跟人家喝酒,把住的地方透给人家,害得他也差点给人家逮住。辣椒婆撒泼。孔老二说:你撒泼,老子就叫你儿子死在那边,永远回不来。

儿子在那边一关就是五个多月。两个人放下面子来找郝老四。千错万错,登门没错。何况人家还是长辈。妻子没有露面。郝老四心里有数,带着两个人到外面吃早餐,答应去找找孔老二。

妻子在家里拖地板。留在沙发上的两块屁股印很扎眼。想到老四或者谁会把屁股印在那上面,心里便生出一份嫌恶来。她不想动手去抚平,拿抹布抹了几个回合。郝老四回来,她叫老四把那只鸡拎了送回去。老四说,送回去不好,过年的时候还她一个人情就是。鸡是土鸡,菜园子里啄东西吃长大的。拿了炖汤给孙子吃。

孔老二跟郝春荣和辣椒婆签订了一份协议:孔老二这一方负责把郝田从邻省弄回来。郝田做保镖和待在那边一起六个月时间,由孔老二的公司按每月一千元计发工资。之后,郝田不再到公司上班,一切与公司无关。孔老二在协议上签字,还从手提皮包里摸出公司的印章,哈上几口气,在上面摁了一下。郝春荣代表郝田在上面签字。辣椒婆说她不会写字。孔老二特地上街买了一盒印泥,坚持让她在上面摁了一下手印。郝老四作为见证人,也在上面写了一个名字。

电话里,孔老二跟那边有几个回合的谈判。不打不相识,两边都说佩服对方,都说过去的事情不再谈它。孔老二提出:付一半货款,还有一半用这边镇办工厂的鸭绒被、鸭绒袄抵上。那边不肯。孔老二就在电话这头笑:你们抓到的不过是个保镖。你们一定要留下他管吃管住,我们就给他发工资好了。拖了几个月,那边显然不想再拖,就答应下来。鸭绒被、鸭绒袄怎么定价,孔老二一口咬住不放。双方少不得又是一番博弈。

几天后,郝田在街上拦住孔老二:我回来啦!孔老二说回来了好。回来了你回家里去。郝田伸出一只手,手很大,可以放很多东西。孔老二说签了协议,钱都在你娘那儿。见那只手还放在那儿,就把一包芙蓉王拍在上面。接着,屁股后面一阵烟,开着摩托走了。郝田两只眼睛跟着摩托看,直到没有他看的。他上了往家里去的中巴车。卖票的妹子让他买票,他从喉咙挤出两个字:没钱。妹子看到他翻着鱼肚白的眼睛,就不再朝他看。

郝田宽大的身躯往家里去的时候,门口的鸡很快跑到一边去。鸭是呆子,头牵着脖子一伸一伸,好像还要跟他讲理似的。他抬起脚,鸭子从脚尖飞起,摔在堂屋里。辣椒婆从里屋奔出来,望望儿子,望望地上挣扎的鸭。她叫了一声我的儿,赶紧捡起地上的鸭,去给儿子做午餐。

“二十万!起码得给我要二十万!”

“好啦,好啦,等下就去。”

“没有二十万就死在那里,莫回来!”

“好哇,活爷耶!”

妻行影从,住进孔老二家里之前,两个人先到公司。见到孔老二,开口二十万。孔老二躺在沙发上抽烟。左膝拱起,右脚架在上面像一尊高射炮。高射炮打蚊子,犯不着。他在另一头一下一下往上吐烟圈。

“不是签了协议吗?钱你都拿走了。”

“我没签。”

“那上面的手印,是畜生的爪印不成?”

“反正我没签。我儿子不在,也没签。他在那边人都关病了,起码得二十万!”

“二十万?那笔业务要不让你那畜生儿子搅黄,说不定可以分二十万。几个二十万都付给人家了!”

“我不管,反正……”

孔老二猛地从沙发上跳起,往桌子上放了一拳。

“我日他娘,给老子丢出去!”

两个人应声奔过来,一个抓手,一个抓脚,连屁股把那女人抬了出去。男人没用他们来动手,自己走了出去。

一瓶甲胺磷开路,女人在前,男人在后,两个人住进孔老二的家。甲胺磷就像核武器。孔老二就是想动武,他父母也不答应。孩子被转移到已经离婚的母亲那边,家里就剩两个老的。孔老二说什么也不肯给二十万。那两个人就住在这里不走了。一天三顿,时间到了就往桌子边上一坐。男的要喝酒,女的要烟抽。慢了就要发脾气,还打东西。那瓶甲胺磷,女人一直随手带着,连吃饭睡觉,连上厕所都是。

客人不走主人走。两个人出去买菜,午饭时间过了,也不见回来。留下这一男一女,你望着我,我望着你。望了一阵,女人开始骂男人。男人满屋子找了找,冰箱是空的,米也不多了。三室一厅的房子,好像没什么值钱的东西。继续住下去,得自己弄菜弄米过来自己做。还得小心,别让那张防盗门把两个人同时关在外面。晚上电话铃老响,睡觉也响。拿起来一听,东家在里面说话:房子就让你们住一段时间,租金也免了。屋里的东西都是有价钱的,好好看着。女人气不过。想把电话骂回去。可电话不肯听,嘟嘟响个不停,像放屁一样。女人摔电话,被男人抱住。

两边都找过郝老四。郝老四等两边耗得都不耐烦才出面。两家在一起说了半天。郝老四最后说:二十万不靠边,六千块钱也太少了。三千块钱一个月。最后,两家都同意一万八千块钱了断。

孔老二留了一手,说他身上只有四千,加原来六千是一万。剩下八千,过个把月保证付清。后来,他赖着那八千块钱不给,辣椒婆拎着农药瓶往他家里去,却发现房子已经卖给别人。她车转屁股就往老四家里来了。

辣椒婆还是喝农药死了。

上午还听到她屋内屋外嘎嘎笑。得了那八千块钱,她心里高兴。在老四那里被猎枪打跑,孔老二连影子都没有一个。没想到晚上人家把钱送来了。八十张,不少,也不多。还是到老四那里起了作用。老四不是好东西,跟姓孔的一个鼻孔出气。一个老二,一个老四,五十几岁的人排三十岁后头。谁有钱认谁做哥哥。叔叔婶婶用枪打。都说郝田是畜生,郝老四连畜生都不如。还有他家里那条母狗。不管怎样,有钱就好。她应该高兴。

没想到下午就喝了农药。人们没有找到那八千块钱,找到的是一袋银元。上面的头像,像孙中山,又有些像袁世凯。人们这才知道,是被那贩假银元的骗了。强盗遇到贼打劫。

郝老四去送葬,送了五百块钱的礼。左邻右舍也罢,婶婶也罢,都在这五百块钱之中。在自己家里喝了农药,她就不会再找到别人那里去喝农药。假如不是他孙子生病,郝老四不会再往这上面多费神。

孙子的病有些怪,不烧不肿,好像也没见哪里痛,只是不管白天晚上都要人抱着。晚上灯不能熄。抱在手上明明睡着了,往床上一放,就睁开惊恐的眼睛大哭。哭上好久。看过好几个医生,没有一个说得上什么,漫不着边际弄上一点药了事。还是老王头提醒,他上杨家峒去找杨先生。杨先生一头白发,脸上红润,颇有几分仙气。稍稍听郝老四说了几句,就把手一抬,说出四个字:朱雀悲泣。接着拿笔在纸上画下两个黑点,又在黑点之外圈上七个白点。他告诉郝老四,黑点成双,代表阴。白点成单,代表阳。阴没有问题。七个白点,定有一处为利器所伤。问他住的地方前面,是不是有什么东西伤过地面。郝老四惊奇不已,就把打猎枪的事说了一遍。杨先生摇头,说那是水泥地,就像甲胄。猎枪不算什么,应该有比这更厉害的东西。他有些犹疑,还是说了一句,未必是甲胺磷。杨先生手指往桌上一敲:就是它!见什么伤什么,利器。

回家一看,他不得不从头到脚信服杨先生:时间过去七八天,下过雨,晒过太阳,打碎的玻璃渣子也扫得差不多了,甲胺磷泼洒过的痕迹还在。按杨先生说的,他拿锤子去砸那些水泥,砸起的水泥块,翻过来一闻,气味冲鼻而来,他感到这一生一世都够了。他想起年轻时用棍子蘸了甲胺磷去点蚂蟥,绸条般闪动的蚂蟥,一下就从水里弹起来。八千块钱就可以让人把这东西喝下去!是怎么喝下去的呢?他想起父亲晚年挂在嘴边的一句话:农药的毒性最后都跑到人身上来了。吃了农药,大概细菌都不敢吃她了。那么,祖坟地里,辣椒婆会比父亲他们留存得要久?

学群,湖南岳阳人。1962年出生于洞庭湖边一个农民家庭。当过农民,教过书,现栖身于一家金融机构。在多家刊物发表过小说、散文和诗歌。主要著作有《两栖人生》《生命的海拔》等。