《文明的远歌》 的文学教育价值

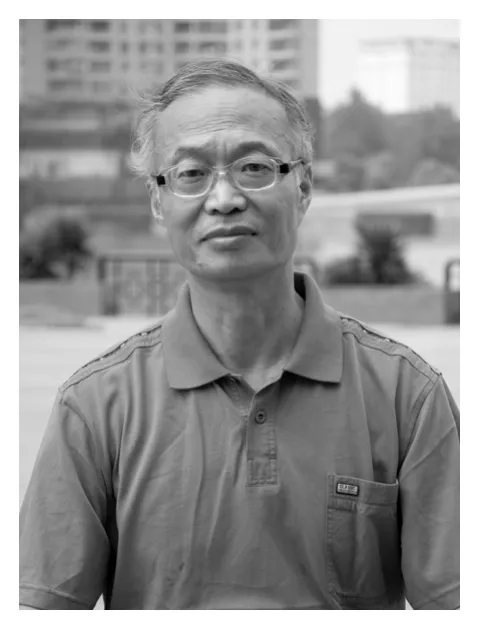

吴平安

站了一辈子讲坛,老来虽混迹于文学批评,但终脱不了教书匠习气,只觉点评文字,与分析课文并无大异,无需乎角色转换。

以此身份与心态,读毕熊召政散文集《文明的远歌》,首先感兴趣者,在腰封所示“多省高考语文赏析选定篇目/考试院长、重点中学校长、特级教师倾力推荐”的缘由上,并且找到了自家的答案,那答案便是“古香古色/纯正美文”一语。

所谓“古香古色/纯正美文”,核心是一个语言问题。“语言本位”在语文教育界占有相当大的“市场份额”。当今散文车载斗量,怀灵蛇之珠抱荆山之玉者亦大有人在,而熊氏散文格外为教育界青眼相看,个中秘密,兴许就在这里。

就我的体验而言,这是一个需要焚香盥手,静心澄怀,方可渐入佳境的阅读过程。浮躁心态下一目十行地快速扫描,便很难走进作品营造的意境氛围。

何以言之?单看那用词的典雅,便满目琳琅,迎接不暇:舟子、楼船、花讯、烟岚、烟树、村夫、野老、芒鞋、萧旷、温婉、踏月、趺坐、蹀躞……

一声松啸,一缕暮烟,影摇千尺,漱雪推云,冲虚随和……

练词秀句,比比皆是,甚至有几分唯美:“星子跌进深潭”,“不雨的天气”,“紫燕衔来的微雨”,“霜娥尚未展开她七彩的裙裾”……

当然,凡事皆有度,一味的“古香古色”下来,弄不好会被讥为冬烘。于是便有了“轰轰烈烈地撒娇吐艳”,“秋的T台”,“秋老虎尚如木马病毒”……你看,多么“现代”!

还有诸如“目光远举,扭脖儿四下望去”,口语与书面语的混搭,别有一番趣味。

再看书中涉猎的篇目:晚唐段成式的《寺塔记》,明人朱孟震的《西南夷风土记》,佛典如《五灯会元》《弥勒上生经》 《弥勒下生经》 ……便大大溢出了一般散文家的阅读范围。

诗赋联语,星布其间,为文本呈现之又一大特色,亦是大有别于当代散文各家者。“最怕风波亭上望,千年侩树自青青”的警策;“杨花凋败李花香”的机趣(前一花指隋炀帝杨广失国,后一花指李唐王朝勃兴);“峰峦沟壑尽神仙”对山水自然的崇仰,诗与文水乳交融,另成一体。

今人散文(尤其山水文章)援引古诗,几成定例。但多为寻章摘句式,目的无非借花献佛,点缀添彩。鲜见悉录全诗,且依韵追和,赫然列于篇末者。若无旧学功底,诗骚涵养,则率尔操瓠,难免落人效颦。而熊诗与原作相得益彰,殊为不易。追和古人,原自东坡始,但那仅是以诗和诗。而作者踏访严子陵钓台,吟诵琳琅碑刻,随即口占一绝,便恍然与前人携手同游,心驰物外;流连周庄迷楼,当下赋诗一首,便直觉雅人高会,作者也列坐其中,与先贤诗酒酬唱,平等对话。于是乎时空距离顿消,而现代感顿生矣。

《水墨江南》描摹千岛湖,《九寨沟三记》 状写珍珠滩,各有一节,直以赋体入文,铺彩叠秀,尽态极妍;读之抑扬顿挫,琅琅上口。近来写作界有复兴赋体一说,熊文之骈散相杂,不失为一积极探索。

以我的职业感悟,当代青年创造语言的热情,要远大于学习语言的兴趣。创造语言当然不是坏事,但如果不以学习语言为前提,这种创造便极可能变成旋生旋灭的语言泡沫。汉语言本质上是一种诗性语言,诗性语言是历数千年积淀而成,是老祖宗遗留给后人的一份宝贵遗产。可惜我们并未看护好这份遗产。

汪增祺先生曾提出过“散文‘土产’说”,按通常划分的诗、散文、小说、戏剧四类文体中,新诗与戏剧为外来形式,与格律严整的中国旧体诗词和以虚拟化程式化的写意见长的中国戏曲,其形式与意趣泾渭分明;即便是古已有之的小说,也因大量吸取了西方小说的观念与手法,与传统说书人演绎的故事大异其趣。如此算来,当代生命活跃的文体中,真正属于“土产”的,便唯有散文一家了。遗憾的是,即便是散文,也与国际“接轨”的可以。

在我看来,《文明的远歌》当属“土产”之列,它的语言,便是诗性语言,其文学教育的意义与价值,庶几在此。

毋庸讳言,练词秀句也好,诗赋联语也罢,并不足以撑持起文章的核心价值。换言之,单靠“古香古色”,还是不足以成就“纯正美文”的。何况山水文章不好写,业内已成共识。平庸的山水文章,如同刻在景点的“XX到此一游”的拙劣文字。而《文明的远歌》汇集的正是作者云游四方写下的山水文章。

要害是一个“有我”与“无我”,以及这个“我”的品位境界问题,所谓文如其人,散文较其他文体更胜一筹。

只要读罢《文明的远歌》,一个儒雅、渊博,甚至有几分忧郁,有几分士大夫气的谦谦君子,便迎面朝读者走来,面目越来越清晰:

“我是背唐诗长大的”,常将诗文名篇,当做“寒夜佐酒的佳肴”。

“因为受家学的熏陶,我从小就偏爱中国的传统文化。”

“诗在中国,首先是一种生存方式,其次才是艺术。”

全书皆可视为作者“艺术人生的体验”。而其间折射出的人生旨趣,初看似为远孔孟而近庄禅,疏都市而亲田园,轻人为而重自然。即山如芒砀者,牵连刘邦、陈胜、曹操、孔子,皆为“英雄大圣人”之列,作者从中悟出的居然是禅心禅意;

即城如香港者,也非流连花柳繁华地,温柔富贵乡(作者称“从踏进香港的第一分钟起,我就感到很不自在……胸口发闷,以至喘不过气来”,相信绝非矫情),而是偷得半日闲,造访一小小渔村索罟湾。

纵情山水,于游目骋怀,相看两不厌之际,以造化为师,感悟生命,抒发积极的人生态度。而“积极”也者,非指修齐治平的入世襟抱,更多的是道法自然的深刻体认,亦不乏禅机与顿悟。

“禅的真正旨趣在于把人的单调乏味的生命转换成艺术的,充满真正内在创造的生命。”

“名山如同良药,可以医治人的精神状态方面的疾病。”

《鸟与僧》分析唐诗中鸟与僧的对举,虽系不足千字短文,对唐诗的解读,却新人耳目;对佛家的要义,胜过许多高头讲章。

西递村的牌楼“与风雨抗争的姿态”,这极富象征性的一笔,道出怀旧与创新的纠结,传统与现代的缠绕,不啻是全部文明的悖论,而“这西递村在今天存在的意义,究竟是什么?”则无疑是整个人类的天问。

在我看来,作者虽有“淡淡的出尘之思”,乃至自称“中年皈依佛门”,而意之所之,却在人不在佛,更非心持半偈万缘空者。面对大千世界,芸芸众生,作者的心是红的,血是热的。杜甫草堂一节,便多有愤世嫉俗之语。

作者有感于众多记游文章,“感慨多于反省”,声言兀自沉潜山水,“不是怀旧,而是反省”,进而体悟“替社稷发声,反省的力量是最为巨大的”。

反省什么?“人类生活的矛盾多得数不清,但基本矛盾只有一个,即灵与肉的矛盾。”作者不无几分嘲讽的语气说:“每一个人似乎都在日理万机。”仿佛那个布袋和尚,慈颜常笑,笑天下可笑之人。

作者深刻指出:盛唐气象,并非难以为继(这里隐含着对当前发展有限度的肯定),难在“还没有哪一种信仰,能最大限度地凝聚起中华民族的信心和智慧”。分明传达出作者对实体性价值重建的向往,其家国情怀,日月可鉴。正是知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

明乎此,便可知作者何以对地藏菩萨的誓言心向往之了:“众生度尽,方证菩提,地狱未空,誓不成佛。”其金石之言,传达的不也是作者的心声吗?因为他很明白,一介书生,做不了“救世的英雄”,那么,就去做“‘救心’的菩萨”吧。

再回首腰封,诘问文学教育,哪里是一个“语言本位”所能涵盖。说到底,不就是一个洞明世事,净化人心,提升人性的做人教育吗?作者并无意于接引读者皈依我佛,但拳拳之心,希望人人能“有敬畏的活着并相信未来”,“在积极创造物质文明的同时,让我们的内心保持一种祥和安蔼的境界,一种向往幽玄的执著如一的精神”,这不正是和谐幸福的正途吗?

山不转水转,转来转去,似乎又回到儒家经世致用的道路上来了,其坚毅执著,甚至有几分明知不可而为之的气概。正是“云空未必空”。这其实也并不奇怪,儒道释相对立,却又相会通,三道圆融,如百川归海;与此相伴,入世出世,出处行藏,遂成中国读书人数千年解不开的心结,中华传统文化的精要,大抵就在这里。