地域文化对徐州武术拳种形成的因素分析

卢闪闪, 王洪懿, 杜相锋

(1.淮北师范大学 体育学院,安徽 淮北 235000;2.郑州大学,河南 郑州 450000)

地域文化对徐州武术拳种形成的因素分析

卢闪闪1, 王洪懿2, 杜相锋2

(1.淮北师范大学 体育学院,安徽 淮北 235000;2.郑州大学,河南 郑州 450000)

武术是中华民族的传统文化,受到地域文化的熏陶,形成了自己独特的武术文化特色与流派拳种.本文从地域文化着手,主要从军事战争、地理环境、民族文化、宗教文化方面探讨对徐州武术拳种的形成影响,从而达到促进徐州武术发展的目的.

地域文化;徐州;武术拳种;因素分析

中国是一个历史文化悠久,多民族的国家.由于历史、民族的原因,各地区之间经济发展不平衡,形成了若干个不同特色的地域文化区.武术是中华民族优秀的传统文化,有“国粹”、“国宝”之称.地域文化是每个地方特色的文化,由于地域文化不同,那么这个地域所形成的武术文化也会不同.受到地理环境、民风习俗、民族分布、宗教信仰等因素的影响,各地域武术拳种在产生与发展中形成了自己独特的技术风格与武术文化类型.虽然关于“地域文化”的定义学者们的说法各不相同,有的学者认为地域文化是指先秦时期中华大地上不同区域的文化,笔者认同的地域文化的概念是“地域文化专指中华大地特定区域源远流长、独具特色,传承至今仍发挥作用的文化传统”.《中国武术大百科》中把武术拳种定义为“流传有序,内容系统,独具运动特点的拳术”.1984年全国武术挖掘整理工作调查统计认定目前全国凡“拳流有序、拳理明晰、风格独特、自成体系”的拳种129个[1].也是根据这个定义,在徐州形成的武术拳种有30多个.这些独特的武术拳种,不是同时在一个地方就能产生的,这些武术拳种是遍布在在徐州各个区域,从每个地域的文化特色来看,地域文化不同则武术拳种的风格是不同的,从武术拳种的特点来看,不同拳种所表现出来的形态地域文化特点也是不同的.本文中关于武术拳种的定义就是以“拳流有序、拳理明晰、风格独特、自成体系”进行论述的.

武术拳种是一种文化形态,必然要打上地域文化的烙印,在地域文化与武术发展互动关系,要充分挖掘地域文化中的优势因素,研究武术发展的特质以及以后的发展方向.武术所有流派以及地域武术拳种的独特性,都是从地域文化中孕育出来的[2].本文主要探讨地域文化对徐州武术拳种形成的因素.

1 徐州地域文化

1.1 徐州地理位置概况

在古代淮海地区主要包括彭国、邳国、薛国、吕国、钟吾国、邾国,其中徐州古称彭城,也就是说徐州在古代淮海区域的划分范围之内.目前,淮海地区主要是以江苏、安徽、河南、山东为接壤地区,自古武风盛行,是“武术之乡”云集的地区.徐州位于江苏省西北部,华北平原东南部,苏、鲁、豫、皖的交接中心,南北相交之处,北邻山东省,西接安徽省、河南省,东连连云港市,南邻宿迁市.地理位置处于南北方过渡地带,江淮区域,有道是“不南不北,不东不西,不干不湿”.它东濒大海,西接中原,北连齐鲁,南屏江淮.北方以徐州为南国门户,南方视徐州为北国锁钥.徐州水、陆、空交通都十分便利,是淮海地区的中心位置,是我国东部的交通运输枢纽,在水运方面,具有“五省通衢”之称.

1.2 徐州地域文化的形成

地域文化的特征,在其发生时期很大程度上取决于地域条件:“自然界本身是推动社会生产力发展的原始动力,社会生产力的发展很大程度上决定于地理环境的特点”[3].1985年3月17日在邳县邹庄乡出土的一些化石能够看出来在远古时期的徐州地理环境气温较高,雨水充沛.进入旧石器时代与石器时代的徐州也是农业与饲养业开始进入发展的时期,考古学家从邓县与邳县挖掘的一些遗迹可以看出,新石器时代的徐州农业、手工业、饲养业、生产工具使社会生产力有一定的提高.随之,由于战争的频繁原始社会逐渐瓦解,徐州便纳入夏朝的版图,进入奴隶制社会.

如果说“中华文化地域的产生起自旧石器时代中晚期,初露端倪于新石器时代,经夏、商、周的逐渐发展,成熟于春秋战国时期”[4].在春秋战国时期,彭城属于宋,处于晋楚两国之间,成为各国争霸的焦点,是历代军事家们所瞩目“军事重镇”.战国时期著名的思想家、政治家、教育家孟轲来此宣扬儒家的“王道”和“仁政”.至今仍保存在沛县的大风歌碑,可以看出战争的豪壮.唐朝时,刘知几参与编写《则天皇后实录》,盛唐诗人刘湾著《出塞曲》、及中唐诗人刘禹锡.北宋时期的徐州,将中华文明的高度发展到历史的颠峰.无论是手工业、工商业、还是学府都是处于鼎盛时期,在这个时期徐州仍然是各地的文化交流中心.到金元以后,徐州仍为淮海地区的文化交流中心.即使到了当代,徐州的历史文化氛围仍然非常浓,当然这些文化氛围对武术文化也有很大的影响.总之,地域文化的形成是由地理环境、自然环境与民族、民俗、政治、经济等社会因素与自然因素形成的.也就是说徐州地域文化的形成也是从这几个方面出发,从而对徐州武术拳种形成进行论述.这极丰厚基础上的徐州文化,造就了徐州人民的性格、文化观念、风俗习惯、思想风尚.徐州文化是淮海文化的一个分支,也具有自己独有的特色,由于徐州曾是历史上几代王朝的首都,无可抗拒地吸纳各地区文化,包括齐鲁文化、巴蜀文化、燕赵文化、荆楚文化、漠南等地域文化的元素,并将其有机地溶入本地文化,从而形成自己别具一格的徐州色彩.

徐州古称彭城,独特的地理位置,“北国锁阴,南国门户”,具有“五省通衢”之称.频繁的战争造就了徐州独特的战争文化,无疑也衍生出徐州灿烂的武术文化;徐州地区4000多年的武术发展史,徐州民众习武之风之所以久盛不衰,造就了徐州人们英勇顽强的性格和彪悍骁勇、粗犷豪爽、重情重义、见义勇为的民风;习练拳脚,舞枪弄棍的遍及市井乡野,沛县是全国第一批武术之乡,深厚的底蕴、众多的流派和精湛的技艺,为徐州赢得“尚武之国”的称号.从地域文化视角出发,无论是从军事方面还从民风习俗方面对徐州武术的发展都产生了一定的影响,武术拳种是武术文化的一部分,当然地域文化对徐州武术拳种发展也产生了一定的影响.

本文从地域文化视角出发,从军事战争、民风习俗、地理环境、宗教文化4方面出发探讨对徐州武术拳种形成.

2 徐州武术拳种形成的因素分析

2.1 军事战争

徐州自古为兵家必争之地,独特的地理环境、社会环境、历史轨迹、历史文化背景从而促进了徐州武术拳种流派的形成.“彭城之得失,辄关南北之兴衰”,地理位置的重要性,得天下者,必先得徐州,频繁的战争造就了徐州独特的战争文化,同时也衍生出徐州独特的武术文化.在建城2000多年的历史上,产生有重大影响的战争有200多起.中国长期受到儒、道、释等传统文化的影响,造就武术是以舞武的形式出现,在形式方面只注重表演与修身养性,而缺乏实战性.明代抗倭名将戚继光在《纪效新书.禁令篇》中讲到“凡比较武艺,务要俱照示学习实敌本事,真可对搏打者,不许仍学习花枪等法,徒支虚架,以图人前美观”[5].他强调武术的实战性,反对受到民间影响的花拳绣腿.徐州是在无数冷兵器战火的熏陶与洗礼中,丰富了战争的文化资源,也就形成了丰富的武术文化.由于战争的连绵,铸造了徐州武术崇尚真打实斗、简洁明快、拳拳到肉的战场武术特质,淬炼了徐州武术“去花架,重实用,练为战”的战场武术风范[6].造就了彪悍骁勇、勇往直前、尚武好勇、重情重义、粗犷豪爽、百折不挠的徐州武术精神,也形成了徐州武术拳种繁多、武术流派异彩纷呈、相继云集、竞相争艳、共同发展的格局.

战争的频繁,促进兵器的发展,秦朝末年刘邦、周勃、樊哙等名将在此地习武,精于剑术,为汉王朝的建立立下了汗马功劳;秦始皇集天下之兵器销毁阻碍了兵器的发展,陈胜、吴广起义,自制兵器,是民间习武活动的特点;汉代时期,徐州武术得到了进一步的发展,汉画石像出土的《观武图》中,形象的描绘了两名武士比武的图像;三国时期,射艺水平很高,有资料记载“诸君观布射戟小支,中者当各解兵,不中可留决斗.”吕布一发,正中戟支,遂罢兵.关羽一身武艺,曾驻下邳,担任太守,与严良对阵,“羽望见良麾盖,策马刺良于万众之中,斩其首还,绍诸将莫能当者”[7].宋朝时期,武术的发展逐渐走向成熟,有资料显示“军器三十有六,武艺一十有八”与“南寨有二骑袭其背,立拨马回顾左右,手奋双枪,贼俱坠地”[8].可以看出徐州民众习武的内容在逐渐增加;元朝时期禁止民间习武,从而阻碍了徐州武术的发展;到了元末明初时期,民族矛盾尖锐,尚武之风盛行,在此期间出现了不少战将,比如张泉祖、华云龙、郭广青、候伯兴等;明末清初,阎尔梅亲自教授勾缩腾达之法;张霈霖从军归来,击剑之法教授团里乡练;张家驰自幼练习拳术,精于技击;清末民初,徐州武术逐渐形成许多流派.比如以张福顺为代表的大洪拳,传徒4000余;而以徐清武为代表的少林拳,下传2000余人;以王振邦为首的少林派,亦传徒2000余人,其中武功最高的宋月明曾经担任冯玉样将军的武术教官;以李振亭为首的梅花拳,以田培样为代表的洪拳、六步架、八步架,亦授徒1000余人;以丁国修为首的西洋拳派,也广为流传,很快发展开来[9].可以看出每个时期的军事现象对徐州武术的发展都有一定的影响,对徐州武术拳种的形成也产生了一定的影响.

2.2 地理环境

不同的地理环境,必然形成不同风格、不同特点的武术拳种,尤其是南北差异,在武术方面有“南拳北腿”之说,北方拳种受地理环境的影响,武术风格主要擅长腿击和腾空跳跃,处于南北过渡地带的徐州、历朝代兵家的必争之地,在社会动荡的时期受外来民族的入侵、不同民族的迁移、杂居的时期,本民族的意识受到外来民族习俗的影响,传统文化相互渗透,新的意识就会形成.

徐州自古以来为五省通衢的要地,兵家必争之重地,特殊的地理环境和连绵的战事,使徐州的民众养成强悍民风、习武俗尚.地理位置处于南北方过渡的江淮区域(如果以淮安为南北界划分,徐州为北方城市).也就是这样独特的地理环境造就徐州独特的武术文化氛围.在北方出现的拳种有查拳、形意拳、通臂拳、八卦拳等拳种,大部分成为徐州较流行的拳种,目前,在徐州形成的武术拳种30余个,但是在徐州形成的武术拳种流派源头都是外来的,其中有:太极拳,心意六合拳,形意拳,八卦掌,八极拳,少林拳,查拳,太祖拳,洪拳,武当拳,六和拳,梅花拳,象形拳,通臂拳等.从徐州的武术拳种的来看,徐州的武术拳种主要以北方拳种为主,徐州民众酷爱习武,因此国内各路武林高手、拳师相继云集在这里教拳授艺,从而使徐州的拳种繁多,流派异彩纷呈,在江苏省乃至国内独树一帜.

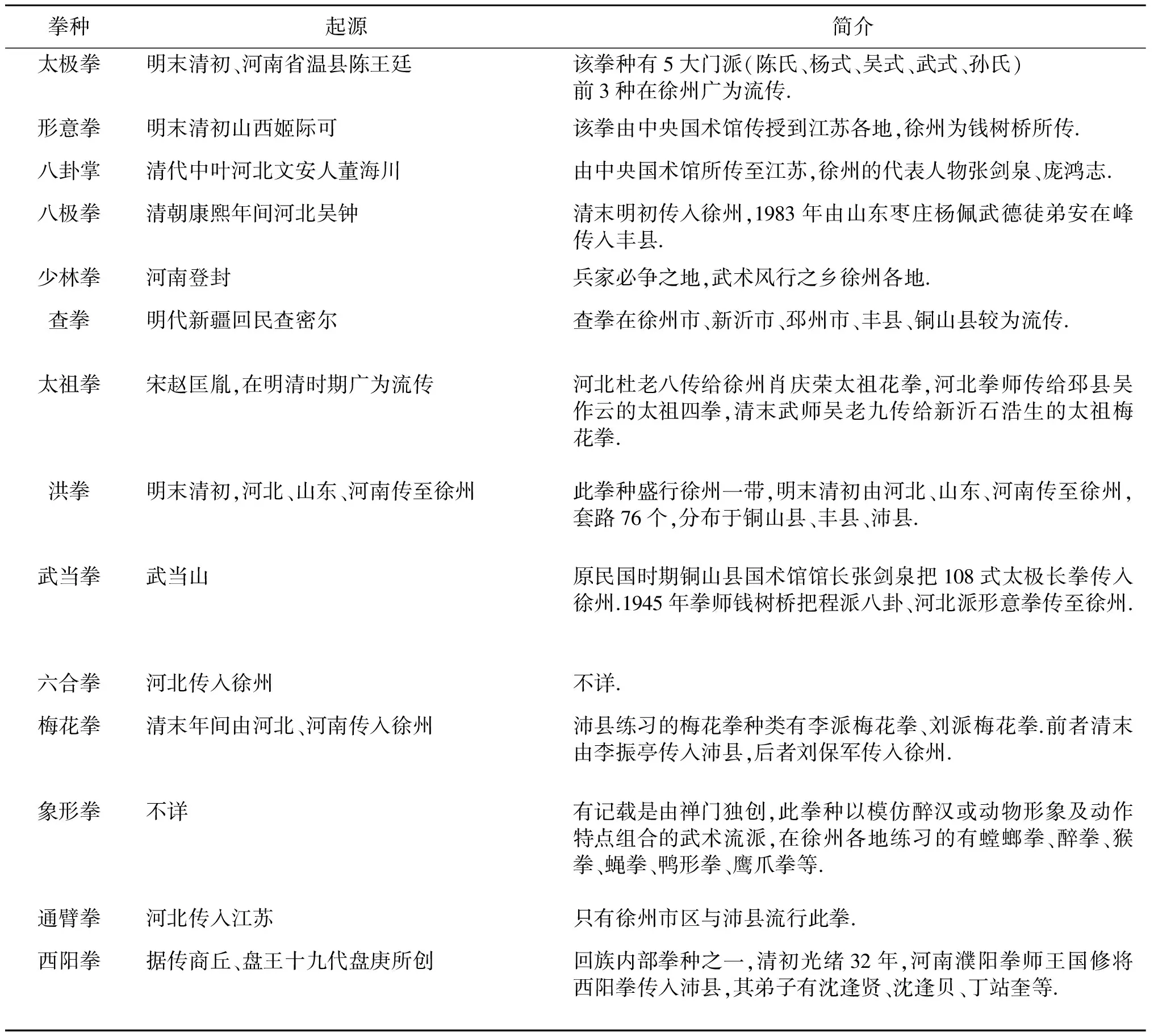

笔者目前通过文献资料搜集了关于拳种的源流,但是有些拳种源流各说不一.如表1所示:徐州市武术拳种的源流简介.

表1 徐州市武术拳种的源流简介

*注:文献资料来源于学强的《彭城武林》

从表1中可以看出,在徐州流行的一些拳种主要是外来的拳种,大部分传入的时期是明末清初,也是当时武术文化最鼎盛的时期,从来源地点也能看出徐州的武术拳种主要以北方拳种为主.

从近3年在徐州举行的全国武术比赛来看,目前比较流行的拳种,太极拳主要是以陈氏太极拳、42式太极拳为主,查拳、形意拳、少林拳、八卦掌、太祖拳、地躺拳,还有一个新兴的拳种文圣拳,其他的一些拳种参加比赛的人数不是很多,但是流行的这几个拳种在徐州全部范围内,从参加比赛的拳种来看,在徐州内比较流行的拳种主要以北方拳种为主.

2.3 民风习俗

中国是一个多民族的国家,每个地方的民风习俗不一样,不同地域的人造就了不同性格特点的人,在这种民风习俗下,每个地区的拳种也形成了自己的独特风格.中华武术是由古代的兵器武艺发展形成的,徐州的武术运动可追溯到古夏殷时期.其始祖彭祖发明了健身养生的武术气功——导引功,也可以说是徐州地区最早的武术活动[6].连绵不断的战争烟火,锻炼培养徐州人民强悍的习俗,形成了习武好勇的风尚.在秦朝末年,刘邦、项梁率领的军队是以习武好勇之士为骨干,从而影响了民众的尚武好勇的民风.南北朝时期,徐州位于东晋与北方少数民族政权交战的中心,徐州地区民众捍卫本土,可以看出徐州人民皆是尚武好勇的,从而收复失地.元朝末年,徐州人民的尚武之风在推翻元朝统治的起义中起到了很重要的作用.明清时期,是中国武术发展的最鼎盛时期,也是徐州武术发展的最鼎盛的时期,徐州在早期是义和拳活动的中心区域,义和拳运动给徐州当地留下了很深厚的习武之风与众多的武术流派.民国初年,徐州民间武术活动极为盛行;新中国成立之后,徐州武术活动迅速得到发展,徐州民众习武之风久盛不衰,从而促进徐州武术拳种的发展.

2.4 宗教文化

在地域文化方面,宗教文化对武术拳种也具有相当的影响力.在中国武林中主要以少林与武当为主,“外家少林,内家武当”可以看出武术拳种受到了宗教文化的影响,换句话说,武术拳种受到了佛教与道教的影响.清朝时期习武之风盛行,民间出现各种宗教与结社组织,这些民间宗教与结社组织常以传播一种或多种拳术进行宣传.在我国最典型的两大宗教是道教与佛教,北方受到佛教的影响比较大,少林寺为佛教的发源地,少林拳属于佛门武功,起源于古代河南登封县嵩山少林寺,少林拳偏重以技击为特点 .在徐州流行流传的少林拳种,有以走似龙,行如风,拳打一线,外方内圆为特点的少林禅;有以呼吸合动静,四两拨千斤,乘势倒峰人,左右见机行动为特点的南派少林;有以连环弹踢,上打下卦,手是两扇门,全凭脚打人为特点的孔派少林;有以拳脚如飞箭,转身似拉钻,伏若龙入洞,走同鹰钻天,腰如轴臂似鞭为特点的武当少林拳;共有套路375个,其中器械143个[10].在少林拳的基础上衍生出来的拳种有候式北派少林、宋氏少林拳、徐派少林拳、梁派少林形意拳、十路少林拳、杨派少林拳、少林疯魔棍、赵派少林拳等在徐州流行甚广.南方受道教影响比较大,在徐州流行的武当拳来自道教圣地武当山,是以道家三玄学说的拳义和太极、八卦、阴阳五行为基础的.武当拳也可称为“内家拳”或“武当内家拳”,形意、八卦、太极则成为武当派拳法的三大支柱,108式太极长拳、程派八卦、河北派形意拳在徐州传播以及近年来的陈氏太极、吴式太极、武式太极在徐州的形成,从而使徐州成为了当今武当派拳法的一个重要基地.武当拳的特色是以道家哲学为基础,以养生为宗旨,以技击为末学,以道德为门风,以自然为神韵.从地理位置来看徐州属于南北过渡的地带,那么徐州武术的拳种当然也就受到佛教与道教的影响,从徐州目前流行的拳种来看,武术拳种有南、北之拳种,可以看出宗教文化徐州武术文化的影响是比较深的.

3 结 语

在这些地域文化因素的熏陶下,促进了徐州武术拳种的形成与发展,形成了自己独特的武术文化氛围;关于地域文化对徐州武术拳种的形成的因素分析,需要多方面的综合分析,不能分割它们之间的内在联系.本文的目的在于从地域文化对徐州武术拳种的形成的影响,能够找其内在联系,从而促进徐州武术得到更好的发展.

[1]洪浩,李少杰.对传统武术拳种社团化管理与发展的探讨[J].学术交流,2012,6(5):205-209.

[2]刘涛,左文泉.地域文化视角透视武术文化的地域性特征[J].黑河学刊,2012,3(20):51-52.

[3]郑振铎.中国文学史[M].济南:山东美术出版社,2009.

[4]河南省地方史志编纂委员会.东京风情[M].郑州:中州古籍出版社,1997.

[5]刘世翔,郭磊,刘年伟.明清时期武术发展出现高潮的因果[J].吉林体育学院学报,2008,6(15):147-148.

[6]金晓飞.徐州地区传统武术发展现状与对策研究[D].北京体育大学,2013:13-16.

[7]林伯源.中国武术史[M].北京:北京体育大学出版社,1994:275.

[8]陈寿.三国志[M].郑州:中州古籍出版社,1995:640.

[9]朱浩熙.古今徐州[M].上海:上海社会科学学院出版社,1987:100.

[10]于学强.彭城武林[M].北京:北京体育大学出版社,2004:29.

[责任编辑:徐明忠]

Analysis of the factors of regional culture on the formation of Xuzhou martial arts

LU Shanshan1,WANG Hongyi2, DU Xiangfeng2

(1.Huaibei Normal University,Sports Institute,Huaibei 235000,China; 2.Zhengzhou University,Zhengzhou 450000,China)

Wushu is the traditional culture of the Chinese nation, is the regional culture, formed its own unique culture and martial arts boxing schools.This paper start from the regional culture, mainly from the military war, geographical environment, culture, religion and culture to explore the influence of formation of Xuzhou martial arts, so as to achieve the purpose of promoting the development of Xuzhou Wushu.

regional culture;Xuzhou; martial arts;factor analysis

2015-05-14;

2015-05-28

教育部人文社会科学研究青年基金项目“近代以来淮海地域武术文化传承研究”(13YJC890008)

卢闪闪(1987-),女, 河南滑县人,淮北师范大学体育学院硕士研究生,主要从事武术文化研究.

G852

A

1672-3600(2015)12-0092-05