民国以降旧体诗词媒介传播与旧体诗词文体的命运

李遇春+++戴勇

近些年来,关于中国现当代旧体诗词研究的话题,学界已有不少的著述,所取得的成果也近乎硕果累累。(1)但这些著述要么是从文学史的角度,把民国以降的旧体诗词创作现象从遮蔽的历史地表中挖掘出来;要么以内部研究的方式研究不同诗人群体的旧体诗词创作,比如新文学家或现代学人的旧体诗词创作之类。然而众多研究却鲜有从现代传播视角透视中国现当代旧体诗词创作现象的。本文试图以现代中国的传播媒介与旧体诗词文体的关系为中心,主要以民国以降的文学期刊为视角,考查旧体诗词在百年中国不同时期的文体命运。

一、从遮蔽到疏离:五四时期旧体诗词媒介传播与旧体诗词文体的命运

自英国传教士米怜于1815年在马六甲创办第一份近代中文报刊《察世俗每月统记传》(Chinese Monthly Magazine)以来(2),中国内地各种官报、民报、外报开始层出不穷。在这些报纸杂志上大都留有版面刊载旧体诗词,如《字林沪报》的副刊 《 玉琯镌新 》(1886);梁启超创办的 《 清议报 》(1898)上的《诗文辞随录》;《新民丛报》(1902)上的《诗界潮音集》;邓实和黄节等人创办的《国粹学报》(1905)上的《诗录》《诗余》栏目等。由于那时新文化运动还未爆发,无论是主流官办报刊还是私人报刊,使用的语言还是文言文以及古白话,因而旧体诗词在那个时期报刊媒体上的兴旺繁盛也就不足为怪了。

旧体诗词在民国早期的传播以1917年新文化运动为界明显分为两个时期,即1912—1916年和1917—1927年。1912—1916年间的旧体诗词创作与传播赓续了晚清旧体诗词创作繁盛的趋势。此时期旧体诗词创作与传播的一个重要途径是文人之间的结社雅集。据曹辛华《民国词社考论》中初步统计,“从清末到民国末年出现的各种类型的诗词社团多达130个,其中清末结者20个,民国之初至1919年‘五四之间结者34个。”(3)在这34个旧体诗词社团中有三个重要的社团,分别是成立于1909年的南社、1912年的超社及1915年的舂音词社。南社无疑又在这三个社团中地位最为突出。这个具有鲜明革命色彩的近代社团,有成员近千名,其主要代表人物是高旭、陈去病和柳亚子。南社自创立之日起就频频聚会雅集,有人统计“自1909年11月13日第一次雅集起,正式以南社总社名义举行的雅集共有22次,其中包含正式的18次雅集及4次临时的雅集,参加人数大部分维持在20到30人之间。除了第五、八、九次雅集及第四次雅集之后没有出版《南社丛刻》外,几乎在每次雅集之后就有丛刻的出版,每集出刊时间的差距,也多在四个月以内。”(4)《南社丛刻》是南社集会雅集的产物,从1909年南社第一次雅集开始,《南社丛刻》即随开随刊印,至1923年,《南社丛刻》共出版了22集(5),其主要栏目是《文选》《诗选》和《词选》。具体而言《南社丛刻》共收录“文1430篇、诗12620首、词2850首,作者人数分别是:207、318、146。”(6)从以上的统计数字不难看出,旧体诗词创作在《南社丛刻》中突出的地位,所以毫不夸张地说《南社丛刻》是南社同仁旧体诗词创作的结晶,他们以旧体诗词创作形式,表现了强烈的革命民主意识。需要说明的是,1923年南社解体,同年9月新南社成立,到1924年5月底新南社的刊物《新南社社刊》刊印出版,《新南社社刊》比起《南社丛刻》而言,无论是编辑语言还是栏目设置都显得面目全非。因为《新南社社刊》全部用白话写作和编辑,另外其栏目一改《南社丛刻》文、诗、词的编辑体例,在《新南社社刊》中既有对国外政治经济的介绍,又有对中国文学的探讨;既有白话小说、白话诗歌又有翻译作品,可谓琳琅满目、五花八门,这时的《新南社社刊》就变成了“一本标准的新文化杂志”了。(7)

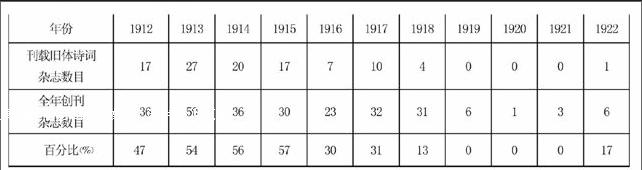

除了结社雅集外,杂志显然是旧体诗词传播的最为重要的媒介平台。下面我们以《中国近代期刊篇目汇录》和《中国现代文学期刊目录汇编》为蓝本,以期刊创刊年份计数来描绘1912—1922年期间刊载旧体诗词的杂志大致风貌。

1912—1922年间刊载旧体诗词期刊数目统计表(年份为创刊时间)(8)

从以上统计表中,我们可以看出1912—1922年间刊载旧体诗词杂志的数量总数是103份,而每年创刊的刊载旧体诗词杂志呈现逐年下降的趋势,此趋势的转折点是1917年,具体而言,1912—1917年间刊载旧体诗词的杂志有98份,而1917—1922年刊载旧体诗词的杂志仅仅只有5份,1917年之前刊载旧体诗词杂志的数量大大超过了后5年的总量。另一方面,以1912年为例,该年全国创刊的杂志为36份,而刊载旧体诗词就有17份,占所有杂志的47%,几乎有一半杂志刊载了旧体诗词。至1913—1915年期间,刊载旧体诗词杂志占所有杂志的比例呈持续走高的态势,但到了1917年之后,刊载旧体诗词杂志所占全年创刊杂志的比例急剧下降,特别是五四时期,几乎没有。既然刊载旧体诗词的杂志呈现如此兴衰的样态,那么旧体诗词的命运,也与其载体杂志一样至1917年逐渐被遮蔽,呈现出持续走低的态势。

如前所叙,旧体诗词在1912—1917年间从传播媒介的数量上看,曾出现过一片繁盛的景象。但到了1917年新文化运动之后,无论是刊载旧体诗词杂志的数量,还是杂志的编辑体例都发生了重大变化,此种变化主要表现在以下几方面。

其一,是刊载旧体诗词杂志的编辑语言发生了变化。在新文化运动发生以前,杂志一般用文言文行文,而之后,杂志逐渐开始改用白话文编辑。“许多比较严肃和正经的报纸(俗称‘大报)、杂志,即使编辑者一时未必认同新文学运动,但为顺应时代文化潮流,纷纷改用白话,一般也就不再发表旧体诗了。”(9)如《国民》杂志,此刊物持续时间是1919年2月至1921年5月,月刊,共出版了八期,《国民》杂志上辟有“艺林”栏目,下分设诗录、诗余、词余子栏目专门刊载旧体诗词。第一卷的《国民》月刊全部采用文言文编排。但到了1919年11月,第二卷第一期开始改用白话文编辑,专门开设《新文艺》和《新诗》栏目,不再刊载旧体诗词。

其二,刊载旧体诗词杂志在栏目上发生重大调整。在以《南社丛刻》《庸言》《学衡》为代表的旧文学色彩浓厚的期刊杂志上,有专门的栏目刊载旧体诗词。这些栏目主要有《文苑》《诗文类》《文艺》《艺林》《杂俎》《杂纂》《文库》《艺文》《词章类》《诗词选》《学艺部》《韵语》《杂具》《艺苑》等。其中《文苑》刊载旧体诗词出现频率最多,通常情况下在 《文苑》栏目下还会设置子栏目——《诗录》和《词录》栏,如此排版极大便利了读者的阅读,加大了旧体诗词的传播。至新文化运动爆发之后,这些旧文学色彩浓厚的杂志逐渐开始摈弃旧体诗词。如“北京的《晨报》第七版,本是典型的旧式副刊,旧体诗占很大篇幅,但自1919年2月7日起即实行改革,主要发表鼓吹新思潮的白话散文和新诗等。又如上海的《民国日报》,也是从1919年6月16日起,取消黄色副刊(曾大量发表旧体诗),而代之以登载新文学作品(包括新诗)的进步文学副刊。在这种情况下,许多旧体诗只能阵地转移,而在某些娱乐消闲为主的软性报刊(俗称‘小报)暂时栖身。”(10)《小说月报》亦是如此,该刊创刊于1910年7月,终刊于1932年。《小说月报》编辑风格以1921年沈雁冰的改版整顿分为两个时期。前期即1910—1921年的《小说月报》具有明显的旧文学痕迹,此时期的《小说月报》一直设有《文苑》栏目刊载古诗文,其中旧体诗词所占比例最重。后来又增设《丛录》栏目以收录更多的旧体诗词。每期《文苑》栏目至少发表2首以上旧体诗词,多者有20多首,如第三卷第11号,发表了24首,这样历经十载其总量是十分可观的。后期即1921年沈雁冰改版《小说月报》之后,原先的《文苑》栏目改为《诗歌及戏剧》,改革后的诗歌栏目刊载的全部是新诗及译诗,而代表作者大都是新文学作家如朱自清、王统照、汪静之等。这样本是刊载旧体诗词的又一重要平台《小说月报》也把旧体诗词拒之门外,旧体诗词的发表空间再度萎缩。

旧体诗词杂志在新文化运动之后受到严重压制, 与此形成鲜明对比的是大量新诗杂志纷纷崛起,极度压缩了旧体诗词发表的空间。这些杂志主要有 《新青年》《新潮》《晨报》《时事新报·学灯》《民国日报·觉悟》《星期评论》《少年中国》等。在以《新青年》为代表的新文学杂志推波助澜下,新诗作品层出不穷,无论是数量上还是质量上,新诗大有全面压倒旧体诗之势,再加上“五四”破旧立新的狂飙运动,带有鲜明旧文学色彩的旧体诗词遭遇了空前的危机,旧体诗词的发表与传播举步维艰。五四时期旧体诗词遭遇的这种尴尬一方面源于旧体诗词发表空间的窄化,另一方面是旧体诗词创作队伍的萎缩。以胡适为例,这位曾以《文学改良刍议》爆得大名的新文学运动领袖,其实在这之前写了不少旧体诗词。胡适写旧体诗词的时间主要集中在1907—1916年间(11),即他在上海中国公学求学和赴美读书时期。胡适在上海求学写的旧体诗作大都发表在《竟业旬报》和《吴淞月刊》上,有的未曾公开发表,在其《藏晖室日记》上有所记载。胡适在美国留学期间所作旧体诗词一部分公开发表在《留美学生年报》上,未发表的在《胡适留学日记》中有详细记载。1920年3月,胡适出版了自己的第一部诗集《尝试集》,在附录中胡适收录了自己在美国读书期间所作旧体诗若干,结集名为《去国集》。《去国集》的取名一方面是因为所作诗歌是在异国他乡而为,另一方面也有告别旧文学的味道。在《去国集》中有首词《沁园春·誓诗》可视为胡适从《去国集》到《尝试集》的过渡,在该词中胡适有这样的诗句,“文章革命何疑!且准备掣旗作健儿。要前空千古,下开百世,收他臭腐,还我神奇。为大中华,造新文学,此业吾曹欲让谁?诗材料,有簇新世界,供我驱使。”(12)胡适用誓诗的口吻表达其文学革命的决心和必胜的态度。《去国集》所收录的旧体诗词也就相应地成为了胡适新诗革命的一面镜子。这也正是在以后的《尝试集》再版中胡适始终并未删掉《去国集》的重要缘由。在创作完成《沁园春·誓诗》之后,胡适开始进入了自己的白话诗实验阶段,而《新青年》则成为胡适新诗实验的重要平台。据统计胡适在《新青年》上公开发表新诗35首,除此之外,胡适还在《新青年》上发表了6首白话词,胡适的白话词也可视为其文学改良的一个实验,即用通俗易懂的白话语言改良传统词作。1919年3月15日胡适在《新青年》上发表新诗《关不住了》,自此之后,他才开始真正进入到新诗创作的“新纪元”,(13)胡适新诗诗人的身份遂由此确定。

胡适的转型及其对新诗的提倡在当时产生的影响是不可估量的,众多新文学作家开始纷纷实验白话诗,批判旧体诗词。最为典型的例子是叶圣陶。1921年11月,学衡派策划出版了《南高日刊诗学研究号》,在其版面上专门刊载旧体诗词以此对抗新诗。叶圣陶指责“他们是骸骨之迷恋”。并解释原因为,“一、用死文字,二、格律严重的拘束,就是使旧诗降为骸骨的重要原因。要用它来批评或者表现现代的人生,是绝对不行的。”(14)叶圣陶在五四时期对旧体诗词的态度很能代表当时新文学作家的心声,至于到了抗战时期叶圣陶转型创作了大量的旧体诗词,则是后话了。

二、从复苏到初兴:三四十年代旧体诗词媒介传播与旧体诗词的命运

由于文学革命激进的文化策略,使得以旧体诗词为代表的传统文学几乎遭遇灭顶之灾。自1917年之后,新诗逐渐开始全面取代旧体诗,新诗迅速占领全国各大知名报纸杂志,与此同时,为旧体诗词提供版面的杂志急剧减少。这种状态一方面显示出文学革命的实绩,另一方面也凸显出新文学作家急功近利的思想姿态。到了1925年之后,随着文学革命浪潮慢慢褪去,胡适“作诗如作文”的创作理念越来越受到人们的质疑,五四时期风行的白话诗因为缺乏诗味备受人们诟病。于是,一些新文学作家开始反思中国诗歌的创作走向,有的甚至公然表态要重新创作旧体诗词。其中最具代表性的是闻一多。1925年4月,闻一多致信梁实秋,写下了这样的著名诗句,“六载观摩傍九夷,吟成鴃舌总猜疑。唐贤读破三千纸,勒马回缰作旧诗”(15)。闻一多公然表示要勒马回缰作旧体,而其他新文学作家如郁达夫、田汉、俞平伯等其实并未停止旧体诗词的写作。再加上学衡派、甲寅派、南社诸将孜孜不倦的创作,到抗日战争期间,旧体诗词开始重新聚焦到人们的视野,新诗旧诗之争也慢慢趋于缓和,尽管在抗战中也有过关于“民族形式”的争论,但毕竟新诗和旧诗业已共同服务于民族救亡大业。

在上世纪三十至四十年代,旧体诗词传播的主要途径依然是诗词社团活动及报纸杂志。五四时期旧体诗词传播的中心是沪京两地,本时期旧体诗词传播的中心则由北京逐渐向南京过渡,除了南京之外,苏北抗日根据地成为旧体诗词传播的又一重要地域。

1.三四十年代的旧体诗词社团

雅集结社依然是三四十年代旧体诗词传播的重要平台,下面以结社年份分地域列举几个代表性的社团如下:上海的沤社(1930)、午社(1930)、声社(1935);南京的蓼辛词社(1931)、梅社(1932);延安的怀安诗社 (1941);苏北根据地的湖海艺文社(1942);晋察冀抗日根据地的燕赵诗社(1943)等。(16)以上可见,三四十年代旧体诗词社团主要集中在南京、上海一带,沪地有沤社、午社、声社;南京有廖辛词社和梅社。上海的沤社、声社、午社是当时著名的词社,这三个词社的成员有着密切的联系,有的同时参与其他两个词社,如夏敬观既是沤社的核心成员,又参与了声社。而以夏敬观、黄孝纾、冒广生、龙榆生、陈方恪、王蕴章等著名词学家形成的词学圈对词学的复兴功不可没。除了上海、南京之外,在苏北和延安解放区也兴起了旧体诗词结社热,上面所提的怀安诗社、湖海艺文社、燕赵诗社集结了大批革命工作者,他们创作了大量的旧体诗词,配合当时抗日斗争,影响巨大。如陈毅的《湖海开征引》,朱德的《出太行》等。

2.三四十年代的旧体诗词杂志

三四十年代刊载旧体诗词的主要杂志有:《青鹤》(1932.11—1937.7)、《词学季刊》(1933.4—1936.9)、《文艺春秋》(1933.7—1935.12)、《诗经》(1935.2—1936.4)、《民族诗坛》(1938.5—1945.12)、《雅言》(1940-1944)、《同声月刊》(1940.12—1944.6)等。其中最为值得关注的是《民族诗坛》《词学季刊》《同声月刊》。

《民族诗坛》创刊于1938年5月,终刊于1945年12月,共出版五卷29册,第一卷5辑在武汉出版,1938年10月后,迁到重庆出版。这是一本专门刊载诗歌的刊物,栏目有《诗录》《词录》《曲录》和《新体诗录》。以创刊号所刊载123首诗歌来看,旧体诗为67首,词为31首,曲22首,新体诗3首。旧体诗词的总数是120首,占总数的97%以上,而新体诗不到3%。所以从该杂志所刊载旧体诗词所占的整体比例来看,《民族诗坛》 呈现出的旧文学色彩可见一斑。据人统计 《民族诗坛》 共发表诗歌6000余首(17),如果按照以上比例的话,《民族诗坛》发表旧体诗词的总量至少有5800首以上。《民族诗坛》的核心人物是于右任、卢前、易君左、王陆一和张庚由。该刊的宗旨是“以韵体文字发扬民族精神激起抗战之情绪。”所以表现对日本侵略者愤慨的情绪成为该刊所载诗歌的主要内容。《民族诗坛》核心人物于右任、易君左、王陆一、张庚由均在国民党阵营中任职,所以“《民族诗坛》不仅仅是发表旧体诗的阵地,它同时也扮演了被国民党文化政策所重视的党的情报宣传期刊的角色。”(18)

《词学季刊》和《同声月刊》杂志是三四十年代上海、南京两地最为重要的专门刊载词学相关内容的杂志。《词学季刊》由叶恭绰出资,龙榆生主编,1933年4月创刊于上海,终刊于1936年9月,该刊第一卷由上海民智书局出版发行,第二卷改由上海开明书店发行。在短短三年的发行中,《词学季刊》刊载了邵瑞彭、陈匪石、龙榆生、张尔田等人的词作至少有270首以上。(19)

《同声月刊》1940年12月创刊于南京,1945年终刊。由同声社社长龙榆生编校。《同声月刊》以刊载词学相关论文为主,词作稍带点缀刊登。《同声月刊》和《词学季刊》在龙榆生的主持下,在30年代末40年代初,为词学的振兴与传播贡献非凡。

除了杂志外,大量的报纸上开始辟有专栏刊载旧体诗。据统计,在抗日战争期间,“上海《文汇报》《救亡日报》《新华日报》《新民报》《新蜀报》、香港《大风》杂志等许多报纸开了禁,发表旧体诗。”(20)而作为党的喉舌的机关报纸《新华日报》也开始大量刊载旧体诗词,《新华日报》 自创刊到终刊(1938.1—1947.2)“总共发表了300余首旧体诗,依其内容分类大致有:祝寿诗(为进步文化人如郭沫若等贺生辰等);纪念报纸创刊×周年诗(作者多为政治上倾向中共的著名知识分子);就‘皖南事变作政治表态的作品;‘《屈原》唱和栏(咏评郭沫若历史剧《屈原》);其他。”(21)总之,抗战时期旧体诗词占据了各大报刊的重要版面,一改五四时期作为补白的尴尬地位,在救亡图存的抗战洪流中发挥了重要作用。

3.三四十年代旧体诗词出版情状

三四十年代出版的旧体诗词集主要有:唐玉虬的《国声集》《入蜀稿》;俞平伯的《古槐书屋词》(1936);邵祖平的《培风楼诗》(1943)等。其中邵祖平的《培风楼诗》还荣获了教育部一等奖,(22)唐玉虬的《国声集》《入蜀稿》则在1942年获全国高等教育学术奖文学类三等奖。(23)邵祖平、唐玉虬旧体诗词集的获奖,足以证明备受新诗挤压的旧体诗词开始以合法的身份进入公众的视野。而由于抗战的需要,新诗与旧体诗不再是彼此对立,水火不相容,其冲突渐渐趋于缓和。新旧诗体共同收录在各种诗选内也屡见不鲜。如“1938年1月,教育短波出版社出版了《抗战诗选》,内收冯玉祥、何香凝、叶圣陶、王统照、马君武、艾芜等人新旧体诗共56首,标志着新旧诗人为共同的宣传抗战而走到相互宽容的道路上来。”(24)

就新文学作家而言,诸如闻一多“勒马回缰作旧诗”的诗人不在少数。以叶圣陶为例,这位曾经批判旧体诗词十分激烈的作家,在此时期却写了不少旧体诗作,其作品大都收录在《箧存集》内,在这部诗集中,“第一辑仅收其抗战前的旧诗2首,新诗13首,第二辑收抗战时旧诗有60多首,新诗1首。”(25)叶圣陶的转型可见一斑。从以叶圣陶为代表的新文学作家身上,我们可以感受到由于政治环境的巨变,旧体诗词在二十世纪三四十年代呈现出短暂复兴的态势。

三、从压抑到抗争:50-70年代旧体诗词媒介传播与旧体诗词的命运

旧体诗词在新中国成立初期的传播与当时的文艺政策紧密相连,而政治权力则规约了旧体诗词创作与发表的整体走向。在此背景下,1949—1956年,新中国的旧体诗词发表与传播的空间开始萎缩。具体表现有二:其一,刊载旧体诗词的主要传播媒介杂志大量减少。这些刊物在强大的政治权力话语规约下要么停刊要么改登新诗。以上海的《亦报》为例,1950年代初,周作人时常在此发表旧体诗,尤其是在1952年2月23日至5月6日,连载了他的《儿童杂事诗》72首七绝,不过年底该刊即停刊,旧体诗词失去了这少有的传播媒介与平台。其二,由于旧体诗词发表空间的萎缩,在1949—1956年期间,旧体诗词传播逐渐淡出媒介,不过旧体诗词创作却以潜在写作的方式存在。许多旧体诗词作者保存了自己的诗作伺机发表。如“王昆仑《题榆林斌丞楼》发表于《光明日报》1956年10月16日,而据报纸的‘编者按说,‘作者将其在1951年旧作投寄本报刊登。”(26)

1956年随着“双百方针”的提出,旧体诗词重新回到了人们的视野。众多学者开展了大规模的关于传统诗词的大讨论,如在1956—1960年数年间,展开的关于李煜、李清照、李白、杜甫、王维等诗人诗作的探讨。人们开始重新思考以传统诗词为代表的所谓旧文艺的发展走向。1956年8月5日,《光明日报》刊载了朱偰的《略论继承诗词歌赋的传统问题》,指出“最近几年来,最被冷落的,是我国民族文学形式中的诗词歌赋,谈到我国的旧诗,几乎大家默不作声,更不敢轻易尝试,因此文坛上的诗词歌赋绝迹了。我国文艺中这几朵古老的花,久已失去了培养,也就不能开花结果。……在‘百花齐放,百家争鸣的文艺政策之下,我们还是应该让这种民族形式的诗词歌赋继续发展下去,决不可摒诸文坛之外,使有数千年优秀传统的民族形式的诗词歌赋,从此成为绝响。”朱偰的担忧即刻在当时产生了巨大反响,《光明日报》《解放日报》《新华日报》随即就此展开了大讨论。(27)

经过几番关于中国传统文艺尤其是诗词歌赋的命运探讨后,旧体诗词的命运在1956年获得了巨大转机。这种转机首先表现在臧克家负责编录当年的诗歌选上,在该年诗选的序言里他这样提到,“这个选集里,选入了一部分旧诗词,新旧诗合成一集,该是一个创举吧?去年,关于新旧诗关系的问题,有过许多争论,而毛主席的那几句话,应该是一个公允的结论。”(28)旧体诗词经过公共媒介的传播再次与新诗颉颃互进,共存共荣。

旧体诗词在“双百方针”之后获得的第二个转机是当时革命领袖的推波助澜。突出表现是毛泽东旧体诗词的发表及毛泽东关于旧体诗词的言论。

第一,毛泽东旧体诗词的发表。1957年1月25日《诗刊》创刊号上首次公开发表了毛泽东诗词十八首。鉴于毛泽东的特殊政治身份,其旧体诗作在《诗刊》首次发表后,使得《诗刊》的销量陡增。据臧克家描述,“刊物出版后,因为刊载毛主席诗词十八首,大街上排队买《诗刊》,这才又加份数,补足了五万。”(29)紧接着,在此后的20年中,“《诗刊》又陆续发表了毛泽东诗词5批共21首。”(30)毛泽东诗词在《诗刊》的刊载传播,不仅为《诗刊》赢得了巨大的声誉,而且为当时旧体诗词创作提供了可供借鉴的范例,不少旧体诗词创作者模仿毛泽东诗词的用韵创作诗歌。除了《诗刊》这个主要传播媒介之外,刊载毛泽东诗词的报刊还有《人民日报》等媒介,如《人民日报》在1958年10月3日发表了毛泽东旧体诗词新作《送瘟神二首》。在毛泽东诗词公开发表后,各大出版社相继出版毛主席诗词。如1957年中国青年出版社出版的由臧克家讲解、周振甫注释的 《毛主席诗词十八首讲解》;1961年人民美术出版社出版的 《毛主席诗词二十一首》;1963年人民文学出版社出版的 《毛主席诗词》等。在众多版本的《毛主席诗词》中,1967年由人民文学出版社出版的《毛主席诗词》无论是装帧设计还是版式大小上都显得与众不同。此版毛主席诗词是平装设计,外包装类似红宝书样式,用红色塑料纸装帧,纸张为A4纸的六分之一,正好可以只手握起。类似红宝书的《毛主席诗词》在“文革”初期以这样的面貌出现带有鲜明的政治意味,而此时公开的旧体诗词创作逐渐终结,只有像毛泽东这样的革命领袖的诗作才能公开发表。不过,总的说来,毛泽东诗词在党报及诗歌专门刊物上的公开发表,为1956—1966年间的旧体诗词发展带来了短暂的繁荣。

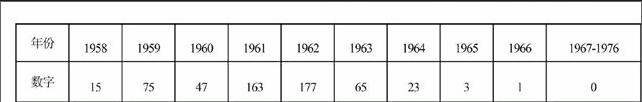

第二,毛泽东关于旧体诗的言论对五六十年代旧体诗词创作与发表的影响。1957年《诗刊》创刊号上除了发表毛泽东诗词十八首之外,还刊载了毛泽东《关于诗的一封信》。毛泽东在信中这样说道,“诗应当以新诗为主体,旧诗可以写一些,但是不宜在青年中提倡。”从毛泽东对新旧诗的态度上来看,其对旧体诗词还是有所保留的,不过他毕竟是肯定了旧体诗词的合法地位。除了公开发表对旧体诗词的言论外,毛泽东还直接影响了当时旧体诗词传播媒介的进展。在1957年以前,公开刊载旧体诗词的杂志寥寥无几,但经由毛泽东诗词在《诗刊》 公开发表之后,“《人民日报》《光明日报》《文艺报》《文汇报》《人民文学》《诗刊》等中央和省市报刊上纷纷发表旧体诗词作品,成为一种引人注目的文学景观。(31)在众多刊载旧体诗词的报纸杂志中,毛泽东对《光明日报》的《东风》副刊兴趣最为浓厚,据《<东风>旧体诗词选》编后记中所言,毛泽东“以一个热心的读者和诗人的身份”关注着该杂志,毛泽东读《东风》杂志“既仔细,又认真”。当其遇到比较好的诗作时,常常要做出批注,甚至转发其他单位学习,如《东风》副刊在1961年12月28日刊载了吴趼因的《赏菊》和钱昌照的《芦台农场》《藁城农村》,毛泽东批注:“这几首诗好,印发各同志。”(32)下面以《东风》副刊在1958—1976年间发表或选录旧体诗词数目作一统计。

《东风》副刊发表旧体诗词考查(33):

《东风》是《光明日报》的副刊,该刊创刊于1958年1月1日, 作为 《光明日报》 的副刊,《东风》的政治身份是十分敏感而显著的,《东风》刊载内容可以视为当时文艺政策的反映。自《东风》创刊以来,旧体诗词成为其刊载的一项重要内容和特色,《东风》 旧体诗词作者群涵盖了新中国众多文化名流、政治精英、学术大鳄,代表者有郭沫若、谢觉哉、夏承焘、冯友兰、陈毅、叶圣陶、田汉等。如果以1958—1976年为区间,我们可以从上表看出在1958年后旧体诗词传播的大致走向。如表所示,在1958年到1976年期间,《东风》刊载的旧体诗词呈现两头低中间高的分布态势。其中,1958年是15首,到1962年期间逐渐增加,发表旧体诗词数量最多的是1961年和1962年,分别是163首和177首,到了1963年之后逐渐减少,至1966年仅录选1首。《<东风>旧体诗词选》遴选作品最多的是郭沫若、邓拓、王昆仑和谢觉哉。其中郭沫若在1958-1965年间发表92首,邓拓1959—1963年间发表62首,王昆仑1959—1962年间发表29首,谢觉哉1960—1962年间发表28首。由于郭沫若、邓拓、王昆仑、谢觉哉都是当时党内高级干部,所以这个作者群也充分体现出《东风》浓郁的政治色彩。

值得一提的是,旧体诗词还曾以新民歌的变体形态在1958年大跃进期间及其后大量出现。诗人徐迟在新民歌运动第二年编选的 《一九五八年诗选》的序言里如是说,“到处成了诗海。中国成了诗的国家。工农兵自己写的诗大放光芒。出现了无数诗歌的厂矿车间;到处是万诗乡和百万首诗的地区;许多兵营成了万首诗的兵营。几乎每一个县,从县委书记到群众,全都动手写诗;全都举办民歌展览会。到处赛诗,以致全省通过无线电广播来赛诗。各地出版的油印和铅印的诗集、诗选和诗歌刊物,不可计数。诗写在街头上,刻在石碑上,贴在车间、工地和高炉上。诗传单在全国飞舞。”(34)徐迟的描述真实地再现了新民歌运动的胜景,由于资料保存的限制,现在很难准确统计当年的新民歌的准确数量。不过我们可以从1959年红旗出版社出版的由郭沫若、周扬编选的《红旗歌谣》窥出当年新民歌的样态。这本被誉为社会主义新时代的“新国风” “新诗三百”的新民歌集,在诗歌形式上具有浓厚的旧体诗词身影。在300首新民歌中,粗略的计算就有19首五言诗、103首七言诗,几乎占整个《红旗歌谣》的一半。尽管从严格上的平仄标准来说,这些新民歌并未达标,大部分诗歌甚至还有打油之嫌,但以古典与民歌嫁接方式所形成的新民歌从本质上是具有旧体诗词的身形的。所以,新民歌在1958年的勃兴壮大,也显现出中国传统文学尤其是旧体诗词得到了社会的全面认同。

1966年“文革”动乱爆发,旧体诗词传播的媒介骤然萎缩,“全国除了《解放军文艺》外,所有文学期刊都勒令停刊。《人民日报》《解放军报》《红旗》和《光明日报》上发表的旧体诗词少之又少。只能偶尔见到毛泽东、郭沫若、赵朴初、冯友兰等少数人的旧体诗词作品。”(35)无数旧体诗词作者只能以潜在写作的方式用旧体诗记录当时的心境,以旧体诗形态出现的“牛棚诗”不绝于耳,只不过这些“牛棚诗”是在多年之后经由媒介才公开发表。

旧体诗词在新时期前的最后一次亮相是“天安门诗歌运动”。1976年清明节,百万人民群众先后自动聚集在天安门广场,深切缅怀周总理等革命先烈,声讨“四人帮”的罪行。当时,人民英雄纪念碑周围摆满了各式各样的横幅、挽联和花圈,而写在这些横幅、挽联、花圈上的诗词不计其数。在此之后,记录天安门诗歌运动的各种诗集层出不穷,其版本也从最初的油印到铅印,发行也是从内部流通到最后的公开发表。最早记录天安门诗歌的铅印版,是童怀周1977年1月作主要编辑编录而成的。此版本命名为《革命诗抄》,共收录诗词252首,具体而言自由诗25首、四言诗5首、五言诗28首、六言诗2首、七言诗109首、词83首。从这个统计上看,《革命诗抄》 中旧体诗词共有227首,占整个诗集的九成。1977年12月,北京第二外国语学院汉语教研室、中共福州市委宣传部资料室和福建师范大学历史资料室共同翻印了由童怀周编录的《革命诗抄》,此版的《革命诗抄》亦是内部发行,共收录天安门诗词617首,其中自由诗62首,旧体诗词共555首,旧体诗词所占整个诗集的比例同样达到了九成。1978年以后,关于记录天安门诗歌运动的诗集陆续公开出版。如1978年12月,人民文学出版社出版了《天安门诗抄》,值得一提的是,在该书的扉页背面题有“本书承华主席题签”的字样。1979年,中国青年出版社公开出版了由七机部五○二所和中国科学院自动所 《革命诗抄》编辑组合编的《革命诗抄》,此版诗抄在尾页上明确刊出了发行量25万册。《天安门诗抄》经由公共传播媒介的传播,正式进入普通老百姓的视野。

四、从复苏到复兴:新时期旧体诗词媒介传播与旧体诗词的命运

1976年1月《诗刊》复刊,在复刊号上刊载了毛泽东的两首旧作词,分别是《水调歌头·重上井冈山》和《念奴娇·鸟儿答问》。毛泽东诗词在复刊后的《诗刊》上公开发表,其意义不亚于当初其诗作在《诗刊》创刊号的刊印,它昭示着旧体诗词再次以合法的地位出现在国家权威媒体上,旧体诗词的发表与刊印自此进入了一个全新的时代。

进入新时期,旧体诗词的刊印与传播以九十年代末互联网的兴起为界,大体可以分为两个阶段,即“文革”结束后至九十年代和九十年代至至今。前一个阶段旧体诗词逐渐开始从被压抑中解放出来,呈现复苏态势,后一阶段旧体诗词大有复兴之势。九十年代以前的旧体诗词传播媒介与新时期以前的媒介方式大体相同,它们都是以纸媒传播为主,这些纸媒包括报纸杂志、书籍刊印等。九十年代以来,随着互联网在中国的兴起,文学传播媒介形态与以前相比发生了巨大的改变,除了传统的纸媒之外,网络媒介异军突起。这些网络媒介包括电子书、手机、博客、QQ空间、微信、微博等。以电子传媒为主体的现代传播方式,极大地加快了旧体诗词传播的速度及容量。其具体表现是各种网络诗社大规模成立、手机诗层出不穷。新世纪之交以来,网络诗词经过十多年的发展迅速勃兴壮大,一度成为当代诗坛的一大胜景,而关于重新评价旧体诗词地位和价值的讨论此起彼伏,旧体诗词随着网络的普及迎来了新纪元。

(一)九十年代以前的旧体诗词传播媒介扫描

1.九十年代以前旧体诗词杂志概览

十一届三中全会以来,随着党中央政策的调整,文学界迎来了平稳而宽松的政治环境。许多旧体诗词杂志相继创刊,它们为旧体诗词发展提供了广阔的舞台。下面以创刊年份为序对八十至九十年代的旧体诗词杂志作一粗略统计:《诗词集刊》(1981)、《当代诗词》(1981)、《江南诗词》(1984)、《诗词》(1984)、《东坡赤壁诗词》(1985)、《长白山诗词》(1985)、《江西诗词》(1986)、《上海诗词》(1988)等。

以上旧体诗词杂志,其主管主办单位与杂志所在地诗词学会有着密切的联系。如《当代诗词》的主办单位是广东诗词学会;《江西诗词》 的主办单位是江西诗词学会。各省市诗词学会的成立,直接促进了旧体诗词杂志的诞生。八十年代以来,全国各省、市、地的诗词学会如雨后春笋般出现,以江苏省为例,“截至1991年,该省各县市一级的诗词学会组织就有20多个。”(36)各省市诗词学会与其所办旧体诗词杂志为八十年以来的旧体诗词传播居功至伟。

在八十年代创刊的旧体诗词杂志中,由广州师范学院所创办的《诗词集刊》率风气之先,成为第一个专门刊载旧体诗词的杂志。不过就杂志的发行量及刊载诗词的影响力上看,《诗词集刊》却不敌比它晚七个月出版的《当代诗词》。可以这么说,在以上所排列的旧体诗词杂志中影响力最大的无疑还是这本杂志。在《当代诗词》创刊号的“编后致意”中有这么一段话:“自本刊发出征稿启事和征稿信后,诗稿来自四方八面;不足两个月内,已达三千多首,等于孔夫子‘删诗前的数目。四个月内,则已逾万。质量,上中下三品。作者,辈分老中青、职业,三教九流,并非都是风雅圈中人士。这一情况,实为编者始料所不及也。”(37)两个月不到,就收到稿件三千多首,足以见出这本杂志受欢迎的程度及人们对旧体诗词创作的热忱。《当代诗词》 在第一集发行中就取得了良好佳绩,达到36060册,这个数量在当时的诗歌杂志中无疑也是名列前茅的。

除了有专门刊载旧体诗词的杂志,在八十年代,一些文艺副刊或以刊载新诗闻名的杂志也留有版面刊载旧体诗词。“文艺刊物如兰州的 《飞天》、岳阳的《洞庭湖》、西宁的《雪莲》、黄石的《散花》等,都曾有固定版面,刊登诗词作品。”(38)这些杂志有时还会结集出版诗选,其销路颇丰。如“1982年编印的《洞庭诗选》,初版一万八千册,不久就销售一空,足以说明读者欢迎之程度。”(39)创刊于八十年代,以刊载新诗闻名的新诗杂志主要有《诗刊》《诗林》和《诗潮》。这三个杂志在新诗出版界的影响力无疑是巨大的,甚至可以说是权威级别的,尤其是《诗刊》。《诗刊》与旧体诗词的命运可谓息息相关,如前所提毛泽东旧体诗词曾在《诗刊》的创刊号及复刊号上刊载,其对旧体诗词的传播与创作起到了关键性的作用。《诗刊》在新时期复刊以来,辟有《旧体诗》栏目。至2006年开始重新设置《诗词版》以刊载旧体诗词。同样,创刊于1982年的《诗林》杂志,开设《古诗新韵》栏目;创刊于1985年的《诗潮》杂志,辟有《古韵新声》栏目;这些栏目为广大旧体诗词爱好者提供了发表的平台,其对新时期旧体诗词的传播起到了巨大作用。

以上所分析的是旧体诗词传播的主要媒介杂志,其实八十年代期间还涌现了不少以研究旧体诗词为主的学术刊物。主要有《词学》《中华词学》《中国韵文学刊》等。下面主要介绍《词学》杂志。创刊于1981年的《词学》杂志是当时唯一一本专门研究词学的学术刊物,因为三十年代龙榆生曾在上海创办了《词学季刊》,所以在第一辑的《词学》编辑后记中有这么一段话,“我们不自量力地创刊《词学》,怀有为词学研究重整旗鼓的心愿,妄想以这个刊物来开风气之先,藉以此‘鼓天下之动。”(40)《词学》主要是以研究词学为己任,不过也设立了《词苑》栏目以发表名家词作。如在第一辑中就有夏承焘、俞平伯、钱仲联、周汝昌、周笃文等人词作共40首。《词学》从创刊伊始,就定位为严肃的学术刊物,在《词学》第一辑的“编辑体例”如是说,“不提倡作词,故不对外征求词作。但词学研究及爱好者不免见猎心喜,拟古习作。如承惠寄,亦当甄录,以供观摩,或者亦有助于文心韵律之商榷。但酬应唱和,无病呻吟之作,本刊未敢登用。”(41)《词学》杂志对来稿要求之高显而易见,由于《词学》杂志秉承的严肃学术态度,在当时难免有曲高和寡之嫌,其对普通的词作爱好者难免产生高山仰止之态,所以《词学》的影响力显得极其有限。这种尴尬我们可以从《词学》的发行量见出端倪,《词学》第一辑(1981)的发行量为15000册,到了第二辑(1983)增加到了20000册,到了第4辑(1986)锐减到3200册,第八辑(1990)的3000册,以后的发行量一直持续在1500到3000册区间,《词学》发行量从1981年创刊后逐渐走低,也从一个侧面印证了其定位的高端及词学普及的艰巨。《词学》发行量的走低,其编辑部编辑们大为丧气,在第八辑(1990)的《编辑后记》里做出了如下说明:“本刊第一辑印15000册(1981)第七辑仅印2000册(1989)。并非本刊的读者锐减,而是由于今年低趣味的通俗出版物大量冲击文化市场,使新华书店对纯正学术出版物的发行、推广能力受到影响。全国有2200个县,如果每县都能分配本刊三册(这是肯定可以出售的),本刊也可以印6000册。盐城周梦庄先生来信说:‘盐城一地,至少可以销售五十册。但是本刊第六、七辑,盐城朋友都买不到。编者收到不少读者来函,讯问《词学》已出版几辑?多数读者只买到第四辑。这一情况,使编辑同人丧气。但本刊还是要编下去,出版社也愿意全力支持。”(42)《词学》编辑部的解释,也仅仅说明在当时是有不少读者关心这本杂志的,但更多的读者去阅读浏览类似港台通俗读物了,《词学》 的学术定位,注定只能是曲高和寡了。

2.九十年代以前旧体诗词出版概况

①个人旧体诗词出版

“文革”结束后,一大批在动乱中遭受磨难的诗人纷纷出版自己在“文革”中创作的旧体诗作。最为著名的是聂绀弩的《散宜生诗》、吴祖光的《枕下诗》及李锐的《龙胆紫集》。聂绀弩的《散宜生诗》由人民文学出版社于1982年在大陆首次出版,之前香港野草出版社曾出版《三草》。聂绀弩《散宜生诗》 中的两百余首旧体诗词,绝大部分作于1960—1964年,这些诗作记录了诗人在北大荒八五0农场中的劳动生活情形,饱含着浓郁的生活气息和戏谑色彩。《散宜生诗》初版刊印发行15000册,1985年7月人民文学出版社又发行了增订版的《散宜生诗》,此版在原先诗作的基础上还增加了注释,发行量为22000册,广受欢迎。吴祖光的《枕下诗》大部分诗作也是写于“文革”期间,按照诗人的说法当时写诗“只能是一种秘密活动,是见不得人的” “写完只能藏在枕头底下。”(43)《枕下诗》真实地记录了吴祖光在那个特殊年代的精神历程和情感积淀。李锐的 《龙胆紫集》 由湖南人民出版社1981年出版发行,该诗集中关于《狱中吟》部分的旧体诗词尤其引人注目,《狱中吟》共有47首,是诗人在一九六七年十一月至一九七五年五月间于京郊监狱所作,四十多首诗作集中表现了诗人“文革”受难时的苦难遭遇及乐观精神,影响深远。除了《散宜生诗》《枕下诗》和《龙胆紫集》之外,在八十年代出版的比较有代表性的旧体诗词集还有夏承焘的《夏承焘词集》和《天风阁诗集》(44)、霍松林的《唐音阁吟稿》(45)、李汝伦的《紫玉箫集》(46)、张大千的《张大千诗文集系年》(47)、叶楚伧的《叶楚伧诗文集》(48)等。值得一提的是叶楚伧曾担任国民党中宣部部长,他的旧体诗词集能在大陆公开出版,这在“‘文革期间或前夕,是根本不可能付梓的。”(49)

②旧体诗词选本

随着旧体诗词创作队伍的扩大,加上以《当代诗词》为代表的旧体诗词杂志的努力,在八十年代产生的旧体诗词作品愈来愈多,旧体诗词大有复苏之势,而此时关于旧体诗词作品的选本陆续刊印出版,极大提升了旧体诗词在当代的传播。这些旧体诗词选本主要有:1987年出版的由华钟彦编的 《五四以来诗词选》(50);1986年出版的由张作斌等编的 《中华现代诗千首》(51);1986年出版的由叶元章等编的 《中国当代诗词选》(52);1990年出版的由毛谷风编的《当代八百家诗词选》(53)等。下面主要介绍两本旧体诗词选本的收录情况。

由叶元章、徐通翰编的《中国当代诗词选》是新时期以来最早编录当代旧体诗词的选本,该选本收录了四百多位诗词作家的近两千首诗词作品,为广大读者提供了可供研读的范本。而毛谷风编的《当代八百家诗词选》收录了823位当代诗词作者2005篇作品,诚如编者在《后记》中所提,当初编选此书时在国内外广泛征稿,“数月间,稿件、诗集纷至沓来。自1988年6月初始收来稿,至1989年11月初编定送审,……总得一千五百余家,诗词不下三万首之多。”(54)从此《后记》的记录可以看出,当时诗人们投稿的踊跃,与此同时亦可见到八十年代旧体诗词创作的盛况。毛谷风版《当代八百家诗词选》的一个特点是收录作者广泛,其收录的作者群不仅有大陆诗人,还有港澳台地区、新加坡、马来西亚、菲律宾、加拿大、日本、澳大利亚各国。这个版本可以较全面地看出八十年代旧体诗词创作与出版的概貌。

(二)九十年代以来旧体诗词传播媒介概览

1.传统纸媒传播媒介

①九十年代旧体诗词杂志概观

自1981年《诗词集刊》和《当代诗词》出版刊印以来,八十年代的旧体诗词杂志为旧体诗词传播提供了广阔的舞台。进入九十年代以后,这些杂志依然还在刊印出版,与此同时,亦还有其他旧体诗词杂志在相继创刊,如《甘肃诗词》(1994)、《中华诗词》(1994)等。在这些杂志中,最为著名和重要的当属《中华诗词》。《中华诗词》杂志于1994年创刊,率属中国作家协会,从杂志的主管单位级别上,《中华诗词》杂志无疑也是最高的,在创刊伊始,“该杂志的发行量为几千份,现在,它发行五大洲,每期印数25000份左右,成为全国发行量最大的诗歌刊物。”(55)《中华诗词》杂志从创刊伊始就确定了其在旧体诗词传播领域的龙头老大地位。

②个体旧体诗词出版情状

九十年代以来,随着电脑排版技术的兴起,出版图书的周期随之缩小,再加上激光打印技术,无论是成本上还是时间上,比起以前的刻印、石印、排印都要便宜和迅捷,个人出版图书已经不再是很奢侈的事情,诗人们可以不再需考虑诗集的销路挣得版税,出版诗集成为极私人化的事情。在此背景下,九十年代来以来出版的旧体诗词集子数不胜数。比如学者潘光旦的《铁螺山房诗草》(56)、僧人明旸法师的《明旸诗选》(57)、刘征的《古韵新声(58)、熊鉴的《路边吟草》(59)、林从龙的《林从龙诗文集》(60)等都属于比较有代表性的集子。此外,北京图书馆出版社曾经在新世纪之初集中推出“当代名家诗词集”丛书,第一辑含有赵朴初的《无尽意斋诗词选》、钱仲联的《梦苕庵诗词》、饶宗颐的《固庵诗词选》、刘征的《风花怒影集》、沈鹏的《三馀诗词选》、杨金亭的《虎坊居诗草》、周笃文的《影珠书屋吟稿》等。

③旧体诗词选本

相对于八十年代旧体诗词选本,九十年代的选本在编排体例上显得更加细致。如毛谷风选编的《当代诗词举要》(61),按作者出生年龄分八卷排列,共收录300多位作家近1700首旧体诗词作品。八卷分别是1900年前出生的52位诗人305首,1900年代出生的77位诗人371首;1910年代出生的71位诗人312首;1920年代出生的70位诗人诗词作品278首;1930年代出生的37位诗人133首;1940年代出生的45诗人143首;1950年代出生的18为诗人61首;1960年代后出生的16位诗人56首。从这个统计中可以看出,《当代诗词举要》中作品被收录最多的是出生在1900年代和1910年代的作家,当然这个编选结果也体现出当代旧体诗词创作成就的基本事实,那就是以新文学起家的那批作家所取得的成就最高。值得一提的是,在这个选本中1960年代后出生的诗人有:罗渊、林梦、郑雪峰、尚佐文、黄飙、张超、王群红、柳屏、盤品磊、释戒贤、张青云、钱之江、张树刚、王震宇、徐晋如、刘雄。这些作家将成为当代旧体诗词创作的主力军。

2.网络传播媒介

旧体诗词在网络上的广泛传播发轫于本世纪初,其传播媒介主要有网络论坛、聊天室、博客、QQ空间、微信等。由于网络传播有比传统纸媒传播更方便快捷等优势,网络诗词一经创作就可以立即在网上发表交流,除此以外,网络诗词还可以随时储存,极大方便了诗歌创作者的创作,因而新世纪以来出现的网络诗词数量难以估量。按照苏无名的说法,“如今的网络诗坛,已经拥有数以百万计的爱好者,数以十万计的创作者,数以万计的论坛、个人网站和各种聊天室。每天的诗词发帖量,平均有数百首之多。从如今网络诗坛的创作数量而言,超过了以往数千年诗词的总和。”(62)网络诗词在21世纪的崛起,毫无疑问,得益于这些网络平台。

①旧体诗词网站

目前,刊载旧体诗词的交流平台可谓琳琅满目,其数目由于网站本身的不稳定性而难以统计。其最为官方的代表网站无疑是中华诗词网,据该网网站资料显示,注册会员有171196名,发帖总数22274372次,(63)其中绝大部分都是关于旧体诗词作品讨论及作品原创交流的。在中华诗词网的论坛页面上还链接了其他省市地方的旧体诗词网站,数目达23个之多,这些省市旧体诗词网站的主题帖及跟帖量也是惊人的,绝大部分省市旧体诗词网站的主题帖超过了1万以上,而跟帖量超五十万的有“关东诗阵”和“燕赵风骨”。(64)

以中华诗词网为代表的官方性质的旧体诗词网站占据了目前网络旧体诗词传播媒介的主体,而各大高校BBS的中文论坛上刊有大量原创旧体诗词内容的交流版块,其主要代表有清华大学的静安诗词社、浙江大学的飘墨诗词社及北京大学的北大中文论坛等。以“北大中文论坛”为例,该网站原创区栏目按文章体裁设有“现代诗歌原创” “旧体诗词原创” “小说原创”和“散文原创”版块。对照“现代诗歌原创”和“旧体诗词原创”版块的主题帖和跟帖量,“现代诗歌原创”是24204个主题帖,64174个跟帖,而“旧体诗词原创”版有31178个主题帖,151772个跟帖,旧体诗词的主题帖要多出现代诗歌1万个,跟帖量超过了现代诗歌的2倍。从此数字可以看出广大网友对旧体诗词的创作热情,旧体诗词比现代诗歌对于网友而言具有更大的吸引力。(65)

除了官方及高校的旧体诗词网站之外,目前网络上还活跃了不少民间性质的旧体诗词网站,如古风、菊斋、光明顶等,另外还有些知名的门户网站如新浪、天涯、网易、榕树下也开辟了专门的旧体诗词讨论版块。以“菊斋”网为例(66),“菊斋”设有菊斋古典社区版块,据该网站发帖数图列显示,文化论坛区发帖量共有778702次,其中关于诗词曲联的帖子有584713次,占总帖数的75%,而现代诗歌帖子只有21700次,占总数的不到3%,“菊斋”的旧体诗词色彩可见一斑。此外,“菊斋”网上还设有诗词工具版块,包括平水韵部、词韵简编、钦定词谱等,这些内容对于初学旧体诗词的创造者来说无疑是极有帮助的,类似“菊斋”网性质的旧体诗词网站不仅为创造者提供了发表的空间,还为创作者提供了交流学习的平台。

②其他传播媒介

各大论坛网站无疑是旧体诗词网上传播的主要媒介,除此之外,QQ空间、微信、博客在旧体诗词传播中也发挥着重要作用。比起旧体诗词的专门网站,QQ空间、微信、博客的交流群体的旧体诗词讨论显得不够集中和专业化,但更加私密和自由,在人数上是难以计数的。目前,比较受人关注的博客是网名为北京李子的博客等。

综上,以新时期为界,新时期以前的旧体诗词传播与当时的政治环境、文学思潮有着紧密的关联,如新诗思潮极大制约了旧体诗的创作与发表;抗日战争的政治环境又促进了旧体诗词的短暂勃兴,50-70年代的“旧文艺改造”、“文革”浩劫则遮蔽了旧体诗词的创作。反观新时期以后的旧体诗词创作与传播,其受制影响因素已不单单是这些文学思潮、政治权力的驱动,传播媒介形式的改变对新时期之后的旧体诗词传播影响极大。新时期之前的旧体诗词传播以传统纸媒为主,新时期以后旧体诗词传播则综合了传统纸媒和网络资源媒介,呈现出更加丰富多元的特点。在传统纸媒背景下,尤其是报纸杂志平台上,旧体诗词的发表要经过严格的审查和筛选,旧体诗词作品的质量相对而言可以得到保障。但是,到了新时期之后的网络时代,一方面由于创作者水平的限制,另一方面是网络诗词发表的难度降低,但凡是五言八句之类的作品,都能在网络空间上刊载。网络时代极大便利了人们旧体诗词的创作与发表,与此同时,也滋生出大量的质量低下的旧体诗词作品,旧体诗词在网络时代迎来新的机遇与挑战。

[本文系国家社科基金项目《民国旧体诗词编年史稿》(13BZW116)的阶段性成果。]

注释:

(1)如吴海发:《二十世纪中国诗词史稿》,中国文史出版社,2004年;胡迎建:《民国旧体诗史稿》,江西人民出版社,2005年;刘梦芙:《近百年名家旧体诗词及其流变研究》,学苑出版社,2013年。

(2) 张天星:《报刊与晚清文学现代化的发生》导言,凤凰出版社,2011年版,第1页。

(3) 转引周银婷硕士学位论文:《民国报刊与词学传播》网络版,第38页。

(4)(6)林香伶:《从<南社丛刻>——浅谈南社的几个问题——以文类分布为核心》,《南京理工大学学报》(社会科学版)2003年第1期。

(5)《南社丛刻》本有二十三和二十四集未刊稿,本文指的是南社期间刊印的二十二集作品。

(7)栾梅健:《民间的文人雅集——南社研究》,中国出版集团东方出版中心,2006年版,第211页。

(8)参见尹奇岭:《民国南京旧体诗人雅集与结社研究》,北京:中国社会科学出版社,2011年,第55-70页;端传妹博士论文:《媒介生态与现代文学的发生——<小说月报>(1910-1931)》网络版,第26页。

(9)(21)(26)(49)朱文华:《风骚余韵论——中国现代文学背景下的旧体诗》,复旦大学出版社,1998年版,第45页,第84页,第110页,第147页。

(10)朱文华:《风骚余韵论——中国现代文学背景下的旧体诗》,复旦大学出版社,1998年版,第45页。

(11)胡明编注:《胡适诗存》,人民文学出版社,1989年版,第2页。

(12)胡适:《尝试集》,安徽教育出版社,2006年版,第161页。

(13)胡适:《尝试集》再版自序,安徽教育出版社,2006年版,第28页。

(14)叶至善等编:《叶圣陶集》第九卷,江苏教育出版社,1990年,第84-85页。

(15)闻一多:《废旧诗六年矣。复理铅椠,纪以绝句》,《致梁实秋》,《闻一多全集》第12卷,湖北人民出版社,1993年版,第222页。

(16) 参见马大勇:《近百年词社考论》,《文艺争鸣》2012年第5期。

(17)吴海发:《二十世纪中国诗词史稿》,中国文史出版社,2004年版,第302页。

(18) [日]岩佐昌暲:《记抗战时期的旧体诗词杂志<民族诗坛>》,刘静译,《重庆师范大学学报》2006年第6期。

(19) 参见周银婷硕士学位论文:《民国报刊与词学传播》网络版附录一《民国主要词人与刊登作品一览表》。

(20)吴海发:《二十世纪中国诗词史稿》,中国文史出版社,2004年版,第17页。

(22)邵祖平:《培风楼诗》,浙江大学出版社,2000年版,第1页。

(23) 刘梦芙:《近百年名家旧体诗词及其流变研究》,学苑出版社,2013年版,第12页。

(24)(25)胡迎建:《论抗战时期旧体诗歌的复兴》,《抗日战争研究》,2011年第1期。

(27) 参见李仲凡博士论文:《古典诗艺在当代的新声——新文学作家建国后旧体诗写作研究》网络版,第15页。

(28) 臧克家:《在1956年诗歌战线上——序1956年“诗选”》,《诗刊》1957年第3期。

(29) 臧克家:《<诗刊>诞生三件事》,《诗刊》1982年第4期。

(30)能见李仲凡博士论文:《古典诗艺在当代的新声》网络版,第22页。

(31)(35) 李遇春:《中国当代旧体诗词论稿》,华中师范大学出版社,2010年版,第15-16页,第16页。

(32)《光明日报》文艺部编:《<东风>旧体诗词选》,光明日报出版社,1985年版,第418页。

(33)此数据是据《光明日报》文艺部编的《<东风>旧体诗词选》遴选而成,《东风》副刊刊载的旧体诗词数量远不止这些,不过该书的抽样还是能大体上反映出旧体诗词在当年发表的概貌。

(34)徐迟:《一九五八年诗选》,《诗刊》1959年第4期。

(36) 唐济:《我对当代诗词运动的初步评价》,《江汉论坛》1992年第10期。

(37)《当代诗词》第一集,第96页。

(38)(39)叶元章、徐通翰编:《中国当代诗词选》前言,江苏文艺出版社,1986年版,第2页。

(40)(41)《词学》第一辑《编辑体例》,第310、313页。

(42)《词学》第八辑《编辑后记》,第252页。

(43)吴祖光:《枕下诗》,山西人民出版社,1981年版,第4页。

(44) 夏承焘:《夏承焘词集》,湖南人民出版社,1981年版;《天风阁诗集》,浙江人民出版社,1982年。

(45) 霍松林:《唐音阁吟稿》,陕西人民出版社,1989年版。

(46)李汝伦:《紫玉箫集》,广东人民出版社,1988年版。

(47) 张大千:《张大千诗文系年》,荣宝斋,1990年版。

(48)叶楚伧:《叶楚伧诗文集》,上海三联书店,1988年版。

(50) 华钟彦:《五四以来诗词选》,河南出版社,1987版年。

(51)张作斌等编:《中华现代诗千首》,新华出版社,1986年版。

(52)叶元章等编:《中国当代诗词选》,江苏文艺出版社,1986年版。

(55)郑伯农:《关于格律诗的回顾与前瞻》,《中华诗词》2005年第12期。

(56)潘光旦:《铁螺山房诗草》,群言出版社,1992年版。

(57) 明旸法师:《明旸诗选》,学林出版社,1992年版。

(58) 刘征:《古韵新声》,人民教育出版社,1992年版。

(59)熊鉴:《路边吟草》,文化出版社,1992年版。

(60)林从龙:《林从龙诗文集》,中州古籍出版社,1993年版。

(61)毛谷风:《当代诗词举要》,中国文联出版社,2004年版。

(62)苏无名网文:《沉寂于喧嚣——网络诗词的七年》。

(63)此数据统计的截止时间为2014年10月1日。以下数据统计时间与此相同。

(64)http://bbs.zhsc.net/forum.php

(65)http://www.pkucn.com/forum.php

(66)http://www.juzhai.com/