呼格吉勒图冤案背后的“第二十二条军规”

潘采夫

1996年4月9日,内蒙古呼和浩特卷烟厂的工人呼格吉勒图向警方报案,称在公共厕所内发现女尸。两天后,警方认定呼格吉勒图杀人。一个月后,内蒙古高院二审核准死刑。

1996年6月10日,十八岁的呼格吉勒图被执行枪决,此时距离案发只有六十二天。

2005年10月,连环杀手赵志红落网,他主动交代卷烟厂公厕杀人案系自己所为。

2014年10月底,经全国媒体报道,呼格吉勒图遭冤杀案有望重审。

刚刚过去的四中全会对呼格吉勒图案的重审起到了关键作用,若没有这次政治会议,这位被冤杀的十八岁少年,离沉冤得雪仍将遥遥无期。

主动报警的少年被抓,两天后招供,六十二天走完所有死刑流程,办案人员立功受奖、提拔高升……回顾案件本身,实在有太多疑点和漏洞。这起案件的背景是1996年全国第二次严打,有“从严、从重、从快”的政治要求。如今再看,实为草菅人命。

冤杀呼格吉勒图的过程值得细细研究,此案将与佘祥林、聂树斌、赵作海等案一起被写进中国法治史。而我更关注的是少年被枪决之后,父母为其“要说法”的十八年,以及在各个部门之间奔走的漫长历程。

呼格父母经过这么多年的挫折,依然坚信会有“包青天”出现。他们甚至不想要国家赔偿,只愿还儿子一个清白。但老人对他们艰难的上访之路的描述却让人五内俱焚,令人不得不反思法律纠错机制的困境。

自2006年3月内蒙古自治区政法委组成案件复核调查组、公安系统内部得出“呼格案确为冤案”、监察机构也认为证据不足,至今已经八年有余,但呼格案复查仍停滞不前,各级司法机构的推诿不办、案件纠错系统的失灵,无异于一种“冷暴力”,对呼格父母造成了二次伤害。

案件推行不下去的人为因素是当年的办案人员如今大多已身居高位,1996年大出风头的冯志明警官,如今已是呼和浩特市公安局副局长;制度方面则是呼格案牵涉到国家赔偿,这笔赔偿款需要自治区法院赔付。因为当年是自治区法院办案,如今需自治区法院自行纠错和赔偿,还要对相关责任人进行问责。没有异地办案,自己追查自己,而且没有追查时效,案件能推动得下去吗?

面对两位老人的追问,内蒙古高院的说法是:“再等一等。”高院等的显然不是纠错机制的自动运转,而是政治气候的变化。纠错主要靠“风”,这是法治的悲哀。

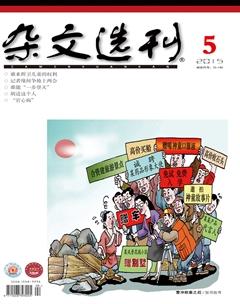

与“再等一等”相比,呼格吉勒图的父母在内蒙古和北京之间的上访过程,更显示出了黑色荒诞与制度困境。

从2006年开始,呼格的父母找遍了内蒙古政法系统,也曾到北京上访。信访制度的存在保障了老人上访的合法性,而根据媒体报道,他们在北京遭人截访,又被送回了内蒙古。可见,作为维稳措施的截访,又阻碍了公民信访的实现。

更为荒诞的是,后来等老人再想进京上访时,最高检有了新规定:如果没有当地检察机关的起诉书,将不予接待。而当地的检察系统,就是不肯把起诉书给他们。

这种制度设计是一个死胡同,让找说法的人“永远在路上”,却找不到出口。它精妙的逻辑,令人想起经典名著《第二十二条军规》:“疯子才能获准免于飞行,但必须提出申请。可是,凡能意识到飞行有危险而提出申请的都属于头脑清醒者,应继续执行飞行任务。”第二十二条军规的本质是一个圈套,它运用了自相矛盾的推理逻辑,设计了一种令人永远无法摆脱的困境,用作者的话讲,是“一种有组织的混乱,一种制度化的疯狂”。

呼格吉勒图的父母在各级检察机关之间无助奔走,同样陷入了无法摆脱的逻辑困境。如果这不是人为制造的圈套,那也说明了司法系统纠错机制严重失灵,远离了“制约权力,维护权利”的法律精神。

呼格吉勒图案的重见天日,并非法律自身起了作用,而是源于政治气候的推动。呼格吉勒图死于政治(严打),“生”于政治,相比之下,呼格父母的努力,好心人的帮助,法律的有效运转,都显得卑微而渺小。

所以,呼格吉勒图案远没有结束。我们需要解决的,仍然是冤案背后的制度困境,是制度架构的建立和设计问题。用法律和制度防止人作惡,这是依法治国的精髓。

【选自凤凰博报】