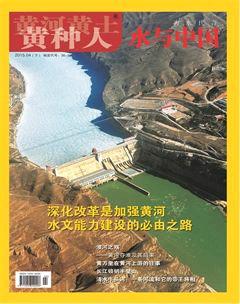

深化改革是加强黄河水文能力建设的必由之路

杨含峡

对于黄河水利委员会水文局(以下简称水文局)来说,深化改革是加强黄河水文能力建设的必由之路。围绕提升和强化黄河水文能力建设制定的一系列计划和制度,是水文局适应新常态,把握工作主动权,做出的积极部署。水文在黄河治理开发与管理和流域经济社会的发展中,发挥着重要的基础支撑作用。经过社会各界和黄河水文人长期以来的共同努力,黄河水文的服务能力得到大幅提升,业务范围和内容得到扩大和拓展。

近年来,水文局以新时期治水、治黄思路为引领,尊重自然规律、经济规律和社会发展规律,把握经济发展新常态和治黄发展新特征,自觉地把水文工作放到流域经济社会发展全局和生态文明建设大局中去谋划,注重水文的社会化服务功能,加快实现从为防汛服务为主向水资源管理、生态建设、水利工程建设、经济社会发展等提供全方位服务转变;注重科研创新驱动,努力实现从传统水文测报向现代化高科技水文测报转变;注重治黄需求多元化,加快实现从侧重水量监测向水量、泥沙、水质、地下水监测并重转变;注重优化测报模式,加快实现从驻守观测向驻测、巡测和无人值守相结合的测站运行模式转变。

加强黄河水文能力建设势在必行

当前,国家经济发展进入新常态,水利行业正处于全面深化改革,大力推进民生水利新发展,不断提高水旱灾害综合防御能力、水资源合理配置和高效利用能力、水利社会管理和公共服务能力以及落实最严格水资源管理制度的关键阶段。治河为民、人水和谐,树立“大水文”发展新理念,这些新的形势与任务对水文提出了更高要求,黄河水文的现有能力与新时期发展要求还存在一定差距,主要表现在四方面:

水文水资源监测能力方面。水文水资源站网布局和功能还不能满足防洪减灾、最严格的水资源管理制度、黄河水资源统一调度、水生态保护、水土流失治理和流域综合管理的需要。黄河源区、中游地区的水文站网还存在空白区,未能全面有效监测流域水沙时空及情势变化;省界断面水资源监测站网不完善,缺少支流省界断面和对取(退)水口断面的水资源监测,尚不能满足实行最严格水资源管理制度、实施“三条红线”考核机制的需要;站网的运行管理方式与不同区域、不同河段、不同站点的水文特性和功能定位还不相适应。立足黄河流域气候和水沙特性监测的关键技术尚未取得重大突破,固态降水监测、泥沙在线监测、高寒地区水文信息的有效监测技术尚未取得突破性进展。应急监测能力还不能与黄河治理的复杂性、艰巨性以及响应上级水文应急测报驰援要求相适应,应急指挥、应急队伍、应急装备、应急投送能力等还需进一步加强。

水文水资源预报能力方面。水文水资源预报体系建设的系统性、功能性与谋求黄河长治久安和支撑流域可持续发展的要求还不适应。重要区域水沙预报能力难以满足构建完善的水沙调控和防洪减淤体系的需要,河口镇至龙门和龙门至三门峡两个暴雨洪水来源区的预警预报仍沿用传统的预报方法。黄河北干流及下游河道洪水演进和泥沙输移预报能力与防洪调度及重大治黄实践要求不相适应。已开展的最大含沙量和次洪沙量预报,与治黄对泥沙过程预报的需求尚有较大差距。冰凌预报工作基础薄弱,主要靠经验和统计方法,尚未建立起现代化的冰凌预报系统。枯水期径流预测预报与水量精细调度不适应。水文信息综合处理和服务能力不足,难以满足公共服务需求。

科研创新能力方面。水文的基础研究和应用研究与水文事业发展的要求不相适应。水文基本情况、基本资料、基本规律的分析和研究不够系统和深入,不同地形地貌、地质等条件下降水产流产沙机理研究还不足以支撑提高预报水平,不同边界、河道形态、河床构造等条件下洪水及泥沙输移影响因子及效果的研究还不能满足河道水沙演进预报需要。科技创新能力不足,关键技术和环节尚未取得有效突破。

管理体制及运行机制方面。管理体制和运行机制改革是促进全面深化改革的保障,只有通过深化改革,以改革为动力,推进管理体制及运行机制的科学化,确保其他改革任务落到实处,才能达到提升黄河水文能力建设的目的。

我国加快水利改革与发展的政策和措施出台以来,随着治黄事业的推进和以民生水利为本的“大水文”发展理念的逐步深入人心,加强水文能力建设愈发紧迫,必须以改革创新思维破解制约黄河水文科学发展的体制机制障碍,解决新问题,适应新需要,不断激发黄河水文事业的生机与活力,建设与之相适应的现代化黄河水文测报体系。

明确目标,有的放矢

明确目标,方能有的放矢。针对黄河水文局发展现状和所面临的形势和困难,黄河水文能力建设的总体目标为:围绕维持黄河健康,谋求黄河长治久安,支撑流域经济社会可持续发展的总目标,针对黄河不同区域、不同河段的水沙特性和工作重点,以提升监测和预报能力为主线,到2020年,初步建成相互关联、相互协调、各有侧重的现代化黄河水文测报体系。通过优化、充实、提高和共享,形成布局合理、功能完备的水文站网体系;通过提升自动化、智能化、可视化水平,构建技术先进、反应快捷、高效可靠的水文监测体系;通过提高准确性、时效性和功能性,初步建成与黄河治理开发和管理相适应的水文水资源预测预报体系;按照需求牵引、强化基础、注重应用,构建科学实验、创新研究、成果应用有机联动的水文科技创新体系。

河源区要研究和把握水文情势变化规律和趋势,完善补充水文站网,提升自动化监测与水资源预报能力,为黄河水资源统一管理和调度提供技术支持。

宁蒙河段要提升冰凌测报能力,深入开展冰凌封冻和融化规律研究、冰下流量监测技术探索及仪器设备研发、建立冰凌预报模型,为防凌调度提供支撑。

中游地区要完善水文监测体系,建设现代化的暴雨洪水预警预报系统和泥沙预报系统,为防洪、水土保持和水沙调控提供基础支撑。

下游河段要突出防洪和水沙调控测报任务,加强水沙演进规律研究,为防汛、水资源管理提供优质服务。

河口及河口附近海区要建设和完善水生态环境、入海流路、河口及附近海区等监测体系,为河口治理关键问题研究和生产实践提供重要依据。

除此之外,还要进一步完善各省界断面和地下水监测能力建设。

水文科研要进一步完善机制、创新工作体系。重点加强对黄河泥沙规律研究,黄河水文基本情势、基本资料、基本规律和变化趋势的研究。紧密结合水文生产,加强科技创新平台建设,研发和推广适应黄河水沙特性的仪器设备,促进科研成果转化为生产力。

科学合理布局整体推进黄河水文能力建设

当前和今后一个时期,水文局要从站网布局、测验方式、监测能力、科研创新等着手布局,全面加强能力建设。

一是着力完善站网布局及其功能。

在现有站网布局及功能评价基础上,结合流域管理需求,调整、充实水文站网并完善其功能。进一步开展黄河流域干支流站网设站功能及运行效能的综合评价,科学分析驻测、巡测、间测、遥测等方式的可行性,形成以中心站和巡测基地为基础依托的辐射管理格局,优化测验方式,推进站网运行管理模式改革,提高运行效率。

⑴完善水资源监控站网。在黄河干流和重要支流建设省界监测站,主要取(退)水口设立相应监测站,达到监测取水量占总量的85%以上及主要退水量的要求,满足实施最严格水资源管理制度的基本要求。

⑵完善河源区监测站网。对现有水文测站增加测验要素监测任务,科学合理增加水文测站,建设科学试验站,实现固态、液态和混合性降水的自动观测,满足河源区生态保护、水资源管理与开发利用、科学研究等需求。

⑶完善宁蒙河段河道演变和冰凌监测站网。在关键区段增建水位站,完善宁蒙河段淤积测验体系,建设服务于凌情预报的自动气象站,以监测宁蒙河段凌情变化过程,提升河道变化和冰凌监测水平。

⑷完善中游河段降雨和水沙监测站网。重点补充建设无控区的雨量站、水位站和增加干流节点控制水位站,增设典型小流域监测站网,开展不同水土流失类型区降雨产流产沙监测,提高降雨和水沙监测能力。

⑸完善河口及河口附近海区水沙和淤积监测站网。建设完善潮位自动监测系统、备用流路河道淤积测验断面,提高入海水沙及河口附近海区冲淤演变的监测能力。

⑹完善省界断面、取(退)水口的水资源监测。加强地下水监测能力建设。

二是着力提升水文监测能力。

针对不同区段自然地理特征、水沙特性,结合站网功能定位,提高水文信息采集自动化水平,提升水情信息传输能力,加强应急监测能力建设。

⑴提高信息采集自动化水平。加快新仪器、新设备、新技术引进研发和推广应用。推进固态降水、冰凌监测和枯水测验技术引进及改进,分类推广水位监测仪器,综合运用缆道、测船等工作平台推动先进测深、流速、流量测验装备引进与应用。

⑵提升水情信息传输能力。完善信息的集成处理能力,切实提升水文自动测报水平。统筹利用公网、黄河通讯专网等有效通讯资源构建覆盖委属水文站的报汛通信网络,建立覆盖水文水资源局、勘测局、水文测站的高速水文信息网络,提高水情报汛的时效性和可靠性,提升信息资源的利用率。

⑶加强应急监测能力。以有效应对重大水情、水量调度突发事件、水污染事件为目标,组建以水文局机关为总队,上游测区、中游测区、下游测区为分队的应急监测队伍,依托黄河流域应急监测技术装备配置,立足黄河流域重大突发水事件应急测报和响应上级水文应急测报驰援,强化应急测报演练,有效提升水文应急监测和处置突发事件的能力,形成布局合理、管理规范、运转高效、保障有力的应急监测体系。

三是着力提升预警预报能力。

着眼于水沙调控、防洪(防凌)减淤、水资源配置利用、水土流失防治、水资源和水生态保护等,提升降雨、洪水、径流、泥沙、冰凌等方面的预报能力,进一步提升水文气象预报水平,建设先进实用的水文水资源预测预报体系。

⑴提高气象预报业务能力。以数字预报产品和多源观测资料同化应用为基础,重点加强黄河主要洪水来源区局地性、区域性强降雨预警预报,不断完善天气预测预报系统。

⑵推进河龙和龙三区间暴雨洪水预警预报系统建设。在分析产汇流规律的基础上,建立降雨径流预报模型,研发降雨洪水预报诊断分析技术,开发预警预报系统,提高预报精度和延长预见期,提升预警预报能力。

⑶建设水资源预测预报及分析评价系统,着力研发黄河上中游径流中长期预报系统。

⑷加强宁蒙河段河道断面和冰凌专项观测,开展宁蒙河段地形资料的数字化处理,探索利用现代化技术弥补实测资料不足的方法,推进冰凌预报数学模型建设。

⑸开展河龙区间典型支流产沙输沙规律及预报模型研究和黄河中游河道洪水含沙量过程预报技术研究,建立小浪底水库入库泥沙预报系统。

⑹积极探索黄河下游漫滩洪水预报和水位试预报技术途径。

⑺提高水文信息社会化服务水平。进一步挖掘水文服务的社会功能,为流域管理和经济社会发展提供及时、优质、高效的水文服务。

四是着力提升科研创新能力。

紧紧围绕水文发展需求,抓住水文能力现代化建设的关键,面向国内外科技前沿,推进水文水资源监测、预测预报以及基础研究中带有根本性、全局性的重大问题破解和关键技术创新,谋求新突破。

⑴加强水文监测关键环节、关键技术研究。力求泥沙、流量在线监测,固态降水监测、动床条件下的现代化测流、高寒地区水文要素自动监测等关键技术取得突破。

⑵加强水文测验方法和测验模式研究。推进小河站、区域代表站水位流量关系单值化分析和测验方法研究力度,对水位流量关系单值化站开展水文遥测研究;根据区域水文特性及业务需求,加强巡测、间测、遥测和调查等测验模式优化研究。

⑶加强基础研究。加强黄河水文情势跟踪研究及基本规律研究,开展流域不同下垫面产汇流规律和不同河段泥沙运行规律研究等。

⑷加强科技创新平台建设。完善黄河水文科技创新计划,建立统一的科技项目管理平台,形成科学合理的管理流程,提高管理水平,促进科技创新有序发展;建立重大项目储备制度,提升国家科技项目的申报质量;强化激励措施,不断提升自主创新能力。密切结合生产急需,加强与行业部门、高等院校和科研院所等机构联合攻关,不断提升协同创新能力;健全奖惩机制,鼓励应用创新,促进科研成果及时转化为生产力。

有效的保障措施是推进能力建设的关键

在开展加快黄河水文能力建设之初,要确保各项措施落地,就要在统一认识的基础上,制定有效的保障措施,才能有力有序推进黄河水文现代化建设进程。

⑴加强领导。要在人才配置、制度制定、工作部署和经费投入等方面发挥领导力。将领导的作用贯穿决策、执行、监督、评价等重要环节。

⑵落实责任。根据黄河水文能力建设任务,分解细化水文能力建设的目标任务,明确责任分工,细化工作方案,建立目标责任制,逐项落实目标责任。

⑶制订计划。科学谋划水文能力建设各项任务推进的系统性、整体性、协同性和时效性,实行按项目管理的推进模式,明确任务、目标、人员和时限,增强计划执行的可操作、可检查和可考评。

⑷做好前期工作。要依据确定的目标和任务,本着突出重点、分清轻重缓急的原则,按照前期工作程序要求,切实做好前期工作,落实前期工作经费,保障前期成果的设计深度和工作质量。

⑸保障经费。统筹可用于能力建设的各类经费,科学配置于能力建设各项任务上。通过基本建设、科研专项和财政专项等多途径配置项目经费,建立多层次、多渠道、持续稳定的水文投入机制,为黄河水文能力建设提供保障。

⑹健全机制。科学配置以人才组织、管理制度、目标任务和经费为核心要素的各种资源,实行基本建设、科研专项和财政专项等经费来源的项目化管理,建立科学合理的项目人员考核评价机制,激发各专业人才的主动性和创造性,形成人才的良性竞争格局,提高工作效率,为水文能力提升提供机制保障。

⑺跟踪管理。加强过程管理与督导,确保能力建设实施效果。按照规定程序和要求,对责任领导、单位、部门、事项、目标严格检查考核,重点是任务工作进度、质量、措施等,严格制度执行、计划执行,确保依法依规,保障“四个安全”。

当前和今后一个时期是全力推进黄河水文能力建设的关键时期,各级领导、单位、部门要根据《黄河水文能力建设指导意见》,结合实际需求、采取有效措施、通力配合、开放合作,大力推动黄河水文能力建设,促进水文事业全面发展。

为将措施落到实处,保证具体目标逐个实现,黄委水文局对任务进行了分解,出台了加强黄河水文能力建设的指导意见任务分解表,对任务内容和进度要求做了明确规定。根据《黄委水文局深化改革实施方案》和《黄委水文局深化改革实施方案任务分工》,布置了第一批重点改革任务,将水文测报技术创新、完善监管机制、工程建设和管理体制、科技体制改革、法治建设和水文文化建设等工作目标细化分工,责任分解落实到人。

大河春潮涌,扬帆再起航

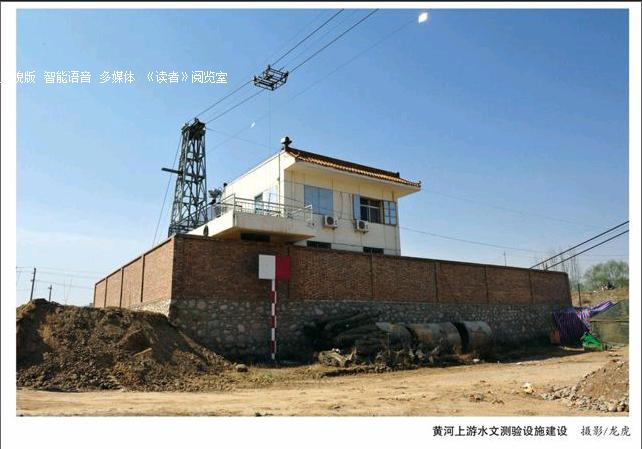

2011年以来,水文局新建和改建了13个水情分中心、115个水文站、17个水位站、557个雨量站、22个巡测基地。随着基础设施建设步伐的加快,为提高生产效率、提升测报水平、改善职工生产生活条件提供了重要保障,使水文的基础支撑能力得到了明显加强。

在监测方面,水位站、雨量站均已实现自动测报;部分重要水文站流量监测基本实现自动化;振动式测沙仪和激光粒度分析仪在泥沙在线监测和泥沙分析中得到应用;全站仪、GPS广泛应用于河道测验。

在信息处理和传输方面,卫星通讯、计算机广域网络、手机短信等多种现代通讯手段得到广泛应用,实现了全流域雨水情的实时传输,30分钟到报率达到95%以上,信息量由2005年5.6万份增至2014年的100多万份……

目前,第一批重点改革任务已取得显著成效。这条以创新为动力,以改革促发展的路子,走出了黄河水文发展新常态,水文管理不断加强,测报能力不断提升,各项工作取得新进展,有力支撑了治黄事业与流域经济社会发展。但是,黄河“水少沙多,水沙异源,时空分布不均匀”的特性注定了黄河水文能力建设的路子还很长,任务还很艰巨,为此,水文局坚定了必胜的信念,做好了充分的准备,鼓足干劲,迎难而上。

欲穷千里目,更上一层楼。

新的一年,站在新的起点,水文局将从全局和战略高度深刻理解中央新时期治水思路,同时以治黄工作新特点、新要求审视水文工作,找准切入点和发力点,加快推进黄河水文重大问题解决,持续加强黄河水文能力建设,夯实服务黄河治理开发和流域经济社会发展的基础。

2015年,水文局将完成12项改革任务。在推进改革过程中,要把落实《黄河水文能力建设指导意见》作为重要着力点,破解制约黄河水文科学发展的体制机制障碍,解决新问题,适应新需求,不断激发黄河水文生机与活力,提升测报能力与水平。要勇于攻坚克难,啃下“硬骨头”,在改革的热点难点上取得实质性进展。在应急监测能力建设方面,以有效应对突发和特殊水事件为目标,创新水文应急监测机制,组建黄河流域水文应急监测总队和3个支队,并按平战结合原则,充实仪器设备;在完善水文投入稳定增长机制方面,将紧密结合社会发展需求和黄河水文实际,年内建立起规划和建设前期项目库;在深化工程建设和管理体制改革方面,推行工程项目考核制,建立健全水文工程建设项目稽查工作体系;在深化科技体制改革方面,要完善科技创新与科技成果推广应用评估考核机制,做好黄河水文科研顶层设计,确保水文测报能力持续提升,全力为黄河治理开发与管理和流域经济社会发展做出新贡献!