槐林深处

薄尊娥

好香的槐花啊!高可擎天的槐树一棵挨一棵,带了满树的繁花嫩叶,一直延伸到黄河口的海天相接处。

这是小镇的首届槐花节,歌舞声情并茂,人群前簇后拥。避开喧嚣,我沿了一条幽径信步而行,不知不觉就走进了槐林深处。突然,我产生了一个孩子气的想法:槐林的更深处更远处会有什么呢?是隐藏了七个小矮人的小木屋,还是掩映了槐林国王的巍峨宫殿?我兴奋起来,兴致勃勃地向槐林更深处行进。然而,走着走着,这高高大大的槐树,密密匝匝的槐花,让我依稀回到了故乡那槐林中的小村,槐林中的小学。

一

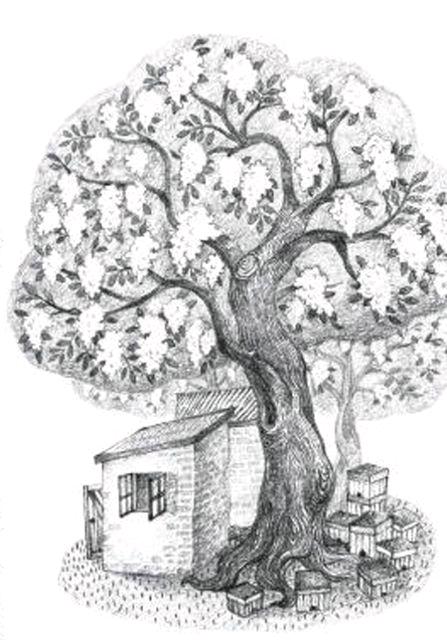

我的小村位于黄河故道上,所以叫“古道”村。小村,槐林四合,村子的西南角,槐树略是稀疏。村里的风水先生五爷说这里是村子的文昌位,适合建学校。村里于是从中开出一片空地,围出一个院子,盖了八间房子,这便是我的古道小学了。校园里,院子正中留了一棵老槐树,亭亭如盖,遮住了大半个校园。课间或者体育课上,我们就围了老槐树玩丢手绢或者滚铁圈儿……能在这里上学,我感觉是一件很快乐的事儿,比有东西吃都快乐——“有东西吃”曾经是我的最高追求,现在屈居第二了。

我没有爹妈,因为我是奶奶在秫秸团里捡的;也没有名字,奶奶平时叫我“小可怜”,村里的人便也都这么叫开了。上学了,总该有个名字,奶奶娘家姓李,奶奶说那就叫“李可怜”吧。学校老师说,这名字挺啥的,要不叫“李莲莲”吧。就这样,我进了学堂,不知不觉就上了三年级,和其他上三年级的二十三个孩子以及上二年级的二十个孩子挤进了三间土坯房。

教三年级语文的老师姓于,也住在我们村。于老师早就没了爹娘,只有一个比他小几岁的弟弟。“于老师”是我们当面对他的称呼,背地里调皮的男生们都叫他“yz老师”。于老师是个歪嘴子,他们说,歪——嘴,歪——嘴,读快了就是“yz”。于老师的嘴不是一般的歪,而是“斜”,因为他的右嘴角是一直斜到下巴颏上。这样的人怎么可能当老师呢?然而不到一个月,我就感觉没有比于老师更适合当老师的人了。

这是真的,于老师的课太有趣了,特别是那些课外活动课。槐花盛开的时节,于老师喜欢带我们到槐树林里玩儿。一群小屁孩蹦蹦跶跶地跟在老师屁股后,就像一只老母鸡带领一群吱吱乱叫的小鸡一般热闹。树荫花丛,芬芳四溢,于老师用他那好听的声音给我们讲故事了。就是从于老师那里,我们“认识”了一个很会捉虱子的“阿球(Q)”和一个眼睛瞎了还能写作文的“宝儿(保尔)”,还有那个坚强的不怕竹签扎手的“江姐”……于老师也教我们唱歌,唱得最多的是《英雄赞歌》。每次唱歌前,于老师总是先来一段朗诵。直到现在,我还能回想起他瘦削的脸上的庄严和激情:“为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了她;为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花……”这样的老师,我愿意跟他上一辈子学。

冬天来了——那年的冬天好冷啊,现在一想起来,我都浑身哆嗦——周围的人都穿上了或新或旧的厚实棉袄,不穿棉袄的只有两个人,于老师和我。能让我上学,给我一口饭吃,对孤苦伶仃的奶奶来说,就很不容易了,哪有钱买棉花买布给我做棉衣呢。而于老师,他没有媳妇也没有娘,没有人给他做棉衣。但小野她们说,“咱们村这么多婶子、大娘,动动手给于老师做件棉袄还不容易吗?关键是于老师为了攒钱,不舍得买棉花和布——”

“于老师攒钱干什么?”我小声问。

“还能干什么,娶媳妇呗。”

一场大雪过后,风像刀子,割得我脸疼。奶奶说,“天太冷了,咱不去上学了。奶奶把炕烧得热热的,咱娘两个裹在被窝里不出屋门,横竖暖和些。”还能有什么法子呢,我按奶奶说的,在被窝里蜷缩了两天。晚上,伴着一阵冷风,于老师到我家来了。他把一个小包裹塞到奶奶手里,“大娘,这是一把棉花,一块儿花布,给莲莲做身棉袄棉裤吧。”奶奶死活不要,“于老师,你自己都没有棉袄——”“我是大人,不怕冷。”于老师把东西往奶奶手中一塞,转身走了。于是我穿上了厚厚实实的棉衣,能接着上学了。而于老师,一直穿着他那件褪了色烂了边儿的蓝毛衣,直到五爷突然去世,五奶把五爷的一件旧棉衣送给了于老师。

二

过完年,天气渐渐暖和起来。可一连几天,于老师都没来上课。到底为什么呢?小野消息灵通,说于老师不想当老师了,想跟着别人去贩虾皮儿。可是当老师当得好好的,为什么要去贩虾皮儿呢?小野说,于老师家里穷,嘴又不好,快四十的人了还没找上媳妇。当个民办老师,一年也挣不下几个钱,这样下去,怕是这辈子也找不上媳妇了。

那天我们班的五个女生没有丢沙包,也没有“跑城”,一整天都蔫巴巴的。放学了,男生一窝蜂散了,五个女生不约而同地留了下来。是啊,“媳妇”是女的,解决“媳妇”的问题当然得靠女生啦。

“其实,让于老师继续给我们当老师办法很简单——”小野说。

我们一下子来了精神,“什么办法?”

“给于老师找一个媳妇呗。”

“对呀,多好的办法啊!”我们欢呼雀跃。

“可是到哪儿去给于老师找一个媳妇呢?”我们中的老二彩月提出的这个问题让我们都发起愁来,“是啊,谁愿意给于老师当媳妇呢?”

“彩月,你回家求求你姐姐彩云,给我们于老师当媳妇吧。”小野两眼放光。

“晚了。我姐姐上个星期天就跟我们村的大柱哥订婚了。”

我们中有姐姐的就是彩月一个。

好像再没有别的办法了。

“要不……就从我们……几个中选一个给……于老师……当媳妇吧。”小野吞吞吐吐。

“你愿意去?”彩月很惊喜。

“不一定我去,咱们选一选吧。”小野很忸怩的样子。

选谁好呢?我们五个你看看我,我看看你,最后都低下了头。

“我看——”小野最早抬起头,“如果选一个长得难看的给于老师当媳妇,于老师会不高兴的,最好我们选一个最、最漂亮的——”

我心惊,赶紧低下头,但我还是感觉到女孩子们的一道道目光都向我这儿汇集。是的,我很漂亮,村里的婶子大娘经常摸着我的头说:“这小丫头,长得真体面。”

“莲莲,你愿意吗?”彩月双手压在我的肩膀上,一脸急切。

“我想……问问我奶奶——”

“这事儿最好不要让大人知道。再说,我们又不是三岁两岁的小孩子了,自己做主就行了。莲莲,你就愿意吧,你就答应吧。”

“莲莲,你答应吧,答应吧!”

“莲莲,只要你答应了,我就把文艺委员让给你。”小野突然大方起来。

“莲莲,只要你答应,我就把我姐姐订婚的红围巾偷来给你……”彩月也很诚恳。

莲莲,莲莲!莲莲?莲莲……

整个世界只剩了“莲莲”两个字。

我点了头。她们欢呼起来,我悄悄抹了抹快要流出的眼泪。

只有我自己知道,我之所以点头,不是因为她们异口同声地求我,而是因为我想起我没有棉袄的时候,于老师给了我棉袄,那么于老师没有媳妇的时候,我为什么就不能给他一个媳妇呢?

“那我们现在就去找于老师!”

我们五个去了于老师家。于老师正在煮窝头——把干窝头掰碎了,放进飘着油星和葱花的锅里煮。

一闻到葱花的香味,我突然感觉给于老师当媳妇也许不错。

“于老师——”小野响亮地喊了一声。“我们,我们——”最会说话的她也一下子不知道怎么说了。

“我们——给你找了个——媳妇。”小野终于憋了出来。

“你说什么?!”于老师手中的铝勺“当啷”落地。

“于老师你不要去贩虾皮儿了……我们选莲莲给你当媳妇——莲莲自己也愿意。”她们几个都热切地盯着于老师,只有我低着头扭衣角。

于老师慢慢弯下腰去捡他的铝勺。我看到,他垂下的右胳膊不停地抖动,触到地上的手指也不住地点来点去,好像长把大头的铝勺是根缝衣针,很难找到,找到了也很难捏起来的样子。

我还看到,铝勺把儿周围的地上有几个变了颜色的小圆点。

时间好长啊。于老师终于直起身,他拿勺子的手臂很自然地从脸上扫过。

于老师朝我走来,他笑着,他的嘴歪得很厉害。

“莲莲——”于老师摸着我的头,“你愿意给老师当媳妇,老师很欢喜——”我感觉于老师的手在我头上还是不停地哆嗦。于老师还是笑着,“可是,莲莲,媳妇们都是会煮干窝头的,你会给老师煮干窝头吗?”

我不会。干了的玉米或者高粱窝头,比干泥巴硬多了,个头比灶台高不了多少的我实在掰不动它们,即使把窝头抵在膝盖上,用上全身的劲儿,好不容易压下一块儿,也不成样子,不如奶奶掰得大小匀溜。

我的头更低了。

“你们看,莲莲连给老师煮窝头都不会,怎么能给老师当媳妇呢?”于老师看看其他女孩子,“莲莲还小呢,等莲莲长大了,能给老师煮窝头了,再来给老师当媳妇好不好?”

我感觉女孩子们的眼光又一次汇集到我这儿来。我很羞愧,怎么还这么笨,连个窝头都不会煮!

“老师,我……会煮窝头,就是煮得不太好吃。”彩月声音很大,并且勇敢地走到了于老师跟前。

“那……也不行。”于老师的脸绷紧了,“你们——不会煮的,煮得不好吃的——都不行。”

“那在我们会煮窝头以前,你还去贩虾皮儿吗?”小野很担心地问。

“谁说老师要去贩虾皮儿?老师只是这两天心里难受,现在好了,老师哪儿也不去了,就在这儿教书,等着你们会煮窝窝头。”于老师笑着说,但我看见他眼里泪花闪烁。

我一下子放心了。原来于老师不是真去贩虾皮儿,只不过是心里难受啊,这我懂。我没东西吃的时候,心里也难受——该有的没有,人总会难受一些的,不管大人还是小孩。

就这样,于老师打发了我们,也打发了我们的“自嫁”行动。

三

春天来了,村里新买了一台拖拉机。大队支书去了学校,“于老师,村里想请你来开这台拖拉机,耕地,运输,挣钱多些。教娃们这些年,你不容易……”

“我……那谁来教孩子们呢?”

“现在还没有找到老师,好歹总能找到的。”

“谢谢支书的好心,可我真不喜欢开拖拉机。”

支书点点头,“那我再想别的办法。”

槐花开了,小村花团锦簇,香气馥郁。有一天放了下午学,我和小野她们在槐花林里穿花串,编花环,就见大队书记从槐林那边的小路过来,后边还跟了两个人,一个是于老师的弟弟,另一个是个姑娘,围了红围巾,低着头。不时有白白的槐花瓣落在她的红头巾上,红白相衬,很好看。

“小丫头们,于老师的媳妇来了,你们有师娘了!”大队书记捻灭了旱烟,朝我们招手。

“于老师有媳妇了啦!”我们呼啦一下跑过去,叽叽喳喳地围了那姑娘,她的头更低了。

给于老师买一个媳妇,是大队支书的决定。于是村里卖了两头黑骡子,他亲自带了于老师的弟弟一起去了大西北。大队书记说于老师本人去了,恐怕花多少钱也买不到媳妇,因为即便是遭了灾荒缺钱,姑娘们也都很在乎男人的长相的。而于老师的弟弟,虽然不能说多么好看,但最起码年轻一些,而且嘴是端正的。

“老师要结婚了,我们应该送点东西给老师吧?”小野下早自习的时候说。这个建议得到了男女同学的热情拥护。“那就每人三毛钱,下周一交齐,周二买东西——于老师周三结婚。”

三毛钱不多,但我家也没有多余的三毛钱。不过我不担心,因为这是夏天,我有办法挣钱。我们村最富的人家王德安——他就是贩虾皮儿富起来的——养了一些山羊,它们吃很多草,而王德安和他老婆都忙着种地做生意,没空割草,就花钱买草。五斤草一分钱,还得是清一色的嫩芦草梢。大人们是不屑于干的,只有爱干活的小孩们才去挣这个钱,我就是其中之一。夏天的中午太阳白晃晃的,寂静的田野里,天地是那么大,显得我越发矮小。我抹一把额上的汗水,开始割草。卖草的钱是给于老师买结婚礼物的,一点儿也马虎不得,草的挑选也特别严格。

周一的早晨,二十一个同学的钱很快就交齐了,另外两个同学一直低着头,说家里实在没有钱。小野说那就拿这六块三毛钱给于老师买东西吧。女孩子都喜欢买东西,所以我们五个女生就攥着这笔钱,一起直奔我们这里最大的七亩供销社。路上我们一致同意必须给于老师买一个红脸盆,盆底上还要有红双喜和鸳鸯戏水图的那种。我们花了五块钱买到了那种很喜庆很好看的脸盆。剩下的一块六毛钱买什么呢?买毛巾?买镜子?买一斤毛线?买一块儿花布……听得两位年轻的女售货员抿着嘴直乐,因为我们要买的大部分东西是在一块六毛钱的购买能力之外的。

“对了!”彩月一拍手,“我姐姐订婚的时候,买了两瓶雪花膏,‘友谊牌的。我们给于老师的媳妇买雪花膏吧。”

我们都同意买雪花膏,因为我们都是女孩。我们想买两瓶,可是一瓶“友谊”牌雪花膏的钱是一元五角,我们的钱只能买一瓶。一瓶就一瓶吧。剩下的一毛钱我们买了七块儿水果糖,花了七分。另外的三分钱好像是由小野保管着了。

四

于老师结婚的前一天晚上,队里给他请了喜乐班子。他家屋前的老槐树下,喇叭、唢呐响得很热闹。我们抱着脸盆,拿了一瓶雪花膏,叽叽喳喳地挤进于老师的两间土屋。我有些不解,因为于老师脸上一点也没有我想象中的新郎官的喜庆模样,他看着我们,很长时间没有说话,只是挨个摸我们的头,歪着的嘴角不停地抽动。

我们想看新娘子。新房虽然不新,但贴了红对联、红双喜和胖娃娃年画,布置得很喜庆。新娘子穿着大红棉袄,脸朝下趴在炕上。她在哭?我们不明白,我们认为结婚是大喜事,她怎么能哭呢?

第二天,一位新老师给我们代课。他自我介绍说姓苏,邻村的下乡知青,于老师的朋友。我们觉得这很正常,于老师结婚嘛,总要请几天假的。可是中午放学,我们就听到了坏消息——于老师找不到了!为什么呢?因为新娘子不愿意跟他结婚,她嫌弃他。她说她和她娘是看中了于老师的弟弟,才留下钱的。她只跟于老师的弟弟结婚,绝不跟一个歪嘴的老头儿结婚。能说会道的五奶劝了一个晚上,那姑娘就是不同意。支书给于老师出主意:女人嘛,你结结实实地揍她一顿,她就没这些臭毛病了,就会乖乖地跟你过日子的……

看来于老师没有听支书的,为了成全姑娘和弟弟,他选择了离开,远远地离开。因为在他离开之后,队里出动了几拨人分头找,都没有找到。一两年过去了,村里有人说他参加了渤海的捕捞队,出远海捕鱼了;有人说见他穿了老羊皮大袄,在风沙弥漫的济军军马场放猪……

而这期间,很多人向苏老师打听于老师的消息,但苏老师什么也不说,只是很认真地给我们上课,而且课也上得和于老师一般精彩,直到我们小学毕业,苏老师才回城了。

时间再长些,于老师就渐渐被人们遗忘了。

五

十多年过后,我高中毕业,填报志愿时,我想也没想,就报了某某师范院校的汉语言文学专业。然后我也当了语文老师,干起了和于老师一样的工作。三十年后的今天,黄河口小镇在美丽的“万亩槐林”举办首届“槐花节”。依然干着这份工作的我因为偶尔写点“哄小孩”的玩意儿,有幸被邀请参加槐花笔会。

眼前的槐林啊,似乎有穿越时空的魔力,引我忆起那些尘封已久的往事。

终于我走到了小路的尽头——也许不是尽头,而仅仅是下一段路的开头——我看见了两间土坯房,房前几棵粗大的槐树下,随意摆了几个蜂箱,蜂箱旁一位老人正在忙活着什么。

我累了,想歇一会儿。但我怕惊扰了蜜蜂,怕它们蜇我。

“走就是了,我的蜜蜂不蜇人。”老人背上像长了眼睛。

我笑了,大步走近蜂箱。

“天挺热,渴吧?喝碗蜂蜜水吧。”老人放下采蜜器,费力地直起身,也没看我,就进屋去了。

但我看到了他,看到了一张农村老人常有的那种瘦削的满是皱纹的脸,而且我更看到了只有一个人才有的脸——右嘴角斜到下巴上的老人的脸!

我像被施了定身法。

老人把一碗水递给我,我赶紧低下头,接了。水碗不停地晃,水也洒出了不少。

老人依然没有看我,拿起采蜜器继续忙活了。

我必须静一静!我端着蜂蜜水朝房子背面走。我发现,房后槐林中还有一间几近坍塌的小土屋。小屋的栅栏门破烂得形同虚设。我走近栅栏门,很自然地朝屋里望了一眼。屋子里光线很暗,但还是能看清它的内容:地上放了一些铁锹头之类,墙上也挂了一些东西,干豆角、咸鱼干、破脸盆……我瞪大眼睛,没错,就是一个锈迹斑驳的脸盆!但是斑斑锈迹中,我依然辨认出了盆底的颜色——红色!马上,我就“看见”了上面的图案——带红双喜的鸳鸯戏水图!

我觉得自己像从梦中醒过来一般。我告诉自己:你不必紧张,这么多年过去,当年的俏小丫变成了黄脸婆,你的于老师即使记性再好,也不会认出来的,况且他已年近古稀,眼神也可能不好了。

慢慢地,我转回到房前,想与一别三十年的老师随便说点什么。可是我怎么也“随便”不起来,我又变成了当年那个又傻又笨的小丫头。

老人——不,我的于老师——依然拿着采蜜器专心致志地采蜜,好像他一生只会干这一件事。

我就这样五味杂陈地看着老师的白发、驼背……最后,我想,既然不知道说什么,那就不说好了,很多东西都是不说比说出来的好。

当决定什么都不说的时候,我紧张的神经也放松了。突然,我隐约听到有谁在悄声细语,我支棱起耳朵。

“……小野啊,你总是这么霸道!就算你是蜂王吧,也该大度些,多分点蜂蜜给你的孩子们啊。你看那边蜂箱中的蜂王彩月,就比你仗义得多……哦,小莲莲,你采蜜回来了。天气这么热,累了吧,渴了吧,快歇会儿,你就是爱干活……”

我热泪盈眶,差点站立不住,我没想到,槐林深处竟然有这样一幕令人心酸动容的“风景”。

我的老师啊,我——我无法言说此时的心情。

抹抹眼泪,踌躇再三,我最终选择了离开。我不想打扰一位老人内心的宁静,就让我的老师独自守候属于他的一份幸福吧。

遥望更深更远处的槐林,我想,何止槐林深处,大概每个人的心灵深处,都会有一处只属于他自己的美丽风景吧。

插图/peipeili

发稿/庄眉舒