泰坦尼克号猜想

姚舜

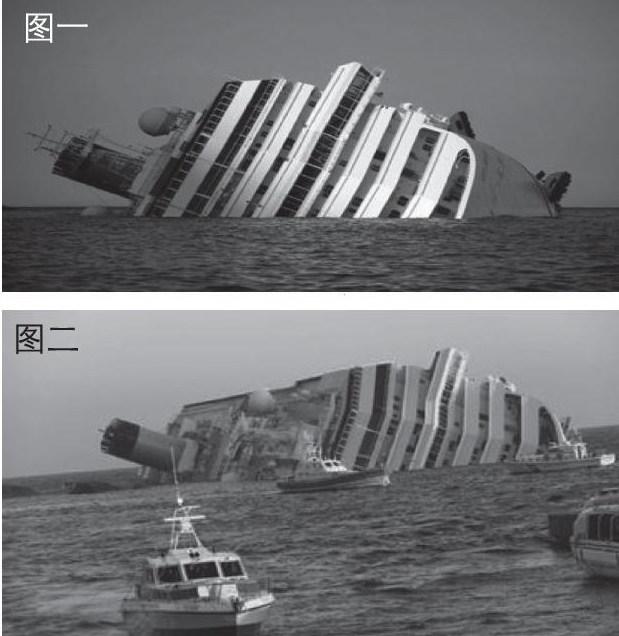

2012年1月13日夜晚,正当泰坦尼克号冰海沉船事件发生100周年之际,刚满11岁的我与爸爸乘坐的意大利歌诗达和协号巨型豪华邮轮,在距离意大利本土海岸线约两小时航程的地中海海域中不幸触礁,船体左侧划出一条约60米长的口子而船舱进水,船体倾斜,全船立即停电,并且很快失去了动力......不幸中的万幸是奇迹最终发生了:该船在漆黑的夜晚失去动力、倾斜越来越严重并且船体渐渐下沉的情况下,经过一个多小时的挣扎后,竟然在惯性与洋流的作用下奇迹般靠近了一座小岛,最后在整艘船接近80度倾斜与沉没的过程中搁浅在该岛延伸出来的海床上(见图一、图二)。该次海难的最后结果是32人遇难,64人受伤,被称为懦夫与耻辱的斯凯蒂诺船长以渎职罪、误杀罪与延迟弃船罪被意大利法院判刑16年1个月,我与爸爸在历经了惊心动魄的死里逃生后安然无恙,成为这场海难的幸存者。

二、 猜想:泰坦尼克号可以不沉、缓沉或不死人、少死人。

三、 引发猜想的历史背景

1、英国泰坦尼克号邮轮的沉没

1912年4月14日深夜,从英国南安普敦首航出发,驶往美国纽约的超级豪华邮轮——泰坦尼克号以每小时22.3节(约每小时41.26公里)接近全速地在风平浪静、冰冷漆黑的大西洋洋面上兼程航行。11点40分,当了望员弗利特发现正前方约500码(约457米)的地方迎头出现越变越大的冰山时,迅速拉响了驾驶室的警钟。大副默多克立即下令减速、左满舵、停船并倒车,但泰坦尼克号终因航速太快而躲避不及与冰山的死亡之吻。船右侧底部触礁冰山,16个水密舱中的5个涌进海水,但泰坦尼克号承受漏水的最大极限只为4个水密舱。当史密斯船长从随船首航的造船工程师安德鲁斯那里得知“这艘船没救了”,并且最多只有两小时时,他立即指示发报员菲利普斯与毕特连续不断地用老式CQD与新式SOS电码发出求救信号,与首席大副及大副紧急分工并制定救生艇分配与逃生过程中维持秩序的方案,并向乘客与船员宣布海难与准备弃船......当第一艘救生艇被放下海面时,船上相继发射的9枚遇险火箭照亮了寂静的大西洋夜空,带着一簇簇闪亮耀眼的白色火焰缓缓落下。当最后一艘折迭式救生艇被放下时,一直在演奏乐曲的船上乐队奏出了“与主更亲近”的乐曲,陪伴与安抚包括乐手们自己在内的1500多名没有分配到救生艇,注定将要葬身大海的人们。2点10分,一直坚守岗位的菲利普斯与毕特接到船长可以离开的指令,勇敢的菲利普斯坚持发完最后一封呼救电报后才离开逃生。2点17分,海水涌入中央电力控制室,引发短路而全船灯光熄灭。2点18分,伴随一阵巨大的断裂声,船身断为两截。在冰山触礁事故发生2小时40分钟后的2点20分,被誉为“永不沉没”的泰坦尼克号邮轮的船头开始沉入海中......此后1个小时10分钟后的3点30分,英国籍船舶卡帕西亚号最先赶到现场展开救援。这场举世震惊的海难悲剧的最后结果是:2227名旅客和船员中705人生还,1522人遇难。

2、美国3D电影《泰坦尼克号》的震撼与感召

泰坦尼克号这场举世震惊的海上悲剧尽管发生在一个世纪之前,但因其悲惨、壮丽、凄美与遗憾而一直长久地被世人研究与纪念,并多次被搬上荧幕;众多航海学家、海洋地理学家与工程技术人员争相研究与分析这次海难的准确技术原因;历史学家、考古学家与各类科学家不惜耗费巨资从3900多米深,每平方米54.25吨压力的海底打捞出部分残骸与5000多件文物......世人无法忘却泰坦尼克号事件,对它的探讨与研究至今还在继续。

获得奥斯卡第70届金像奖最佳影片、最佳导演奖等11项大奖的美国3D电影《泰坦尼克号》2012年4月初在中国放映,我带着不久前类似的死里逃生的经历与记忆,带着不同于普通观众的心态与视角在深圳的电影院观看了这部轰动全球的影片。观看后的当晚,我因噩梦而在梦中呻吟,两次被爸爸叫醒。虽然我没有乘坐过泰坦尼克号邮轮,没有经历过它的那场海难,但整个《泰坦尼克号》影片所真实重现的那种天寒地冻,四面漆黑,举目无援但死亡步步逼近的无奈无助的境况,正是不久前我的切身经历与苦难体验。还有影片所表现的对生存的渴望与对生命的尊重,所再现的人在求生本能与死亡恐惧的碰撞下,把生存的机会留给他人的崇高人性,深深震撼了我的灵魂。可以说,是《泰坦尼克号》电影的震撼与感召,是协和号邮轮的死里逃生经历,给了我完成本猜想的勇气与灵感,激励我大胆地去思考去探究真实的泰坦尼克号海难背后的一切。

四、泰坦尼克号沉没的原因

根据一百年前美国的纽约时报、英国的泰晤士报等世界权威媒体的一致报道,根据美国与英国各种类型的泰坦尼克博物馆、展览馆所陈列与展出的各种文献资料,根据海难后调查与采访泰坦尼克号幸存的船员与乘客所形成的第一手资料,“冰山——是泰坦尼克号死亡的罪魁祸首!”(见图三)

根据维基百科刊载的泰坦尼克号的航行日志,仅1912年4月14日这一天,泰坦尼克号就先后9次收到过附近不同船只发来的冰山警告,但警告并没有引起泰坦尼克号当事者们的重视。或者说他们虽然重视了,但并没有对泰坦尼克号的航速、航向等相应方面做出充分的足够的调整:

上午9时,泰坦尼克号收到自卡路尼亚号发出的冰山警告,冰山位置在北纬42度,西经49~51度之间。

11时40分,泰坦尼克号收到荷兰邮轮诺丹号对以上位置存在“大量冰块”的警告。

下午13时42分,泰坦尼克号收到波的号的冰山警告,距泰坦尼克号250浬处的北纬41度51分,西经49度52分有“大量冰场”。

13时45分,泰坦尼克号收到德国邮轮亚美利加号北纬41度27分,西经50度8分存在“大型冰山”的警告。

晚上7时30分,泰坦尼克号收到加州人号三个有关冰山的警告(北纬42度3分,西经49度8分),此时泰坦尼克号距冰山只有50浬。

21时40分,泰坦尼克号收到美莎巴号发出的“巨型冰块及冰山”警告(北纬42至41度25分,西经49至50度30分)。

22时55分:加州人号于距泰坦尼克号以北19浬处的冰场前面停下,船长罗德下令停止航行,抛锚过夜,并向附近的所有航行船只发出警告,当无线电冰山警告抵达泰坦尼克号时,却被粗鲁地回应:“勿搔扰!住口吧!你已经干扰我的信号了!我正向纽芬兰发电报!”11时30分,加州人号电报员关掉了电报机休息。

23时30分,泰坦尼克号瞭望员发现船远处有雾状物接近。

23时40分,正当泰坦尼克号仍以22.3节(约每小时41.26公里)接近极速前进时,瞭望员弗利特发现一座约55~60英尺(约16.8~18.3米)高的冰山骇然出现在正前方约500码(约457米)的范围之内,他立刻拉响了驾驶室的警铃并同时对讲:“冰山,就在前面!”

需要指出的是,当泰坦尼克号右侧底部触礁冰山,导致5个起浮力作用的水密舱进水后,其动力系统、方向系统、通讯系统、电力系统均未立即受损,仍然可以工作。也就是说,该船并没有因触礁而立刻失去动力与控制,更没有立即沉没。

五,弃船逃生的方法

被嗤为懦夫引为耻辱的意大利歌诗达协和号邮轮的船长斯凯蒂诺,在三分之二的乘客与船员仍在严重倾斜与不断下沉的邮轮上与死神博斗,正需要一位权威、统一与专业的船长来指挥他们逃生的时候,他竟然裹着一床毯子擅离岗位,跳上一条救生艇自己逃生去了,弃船决定也是他在离船上岛后才决定的。

与之形成极大反差的是令人尊敬的英国泰坦尼克号邮轮的史密斯船长,当船触礁冰山发生海难时,他临危不惧,忠实地执行着海上船舶遇难后的常规规程,操作与处理了一位船长应做能做的一切,恪尽职守地指挥到该船沉入海中的最后一刻。

凌晨2时17分,当勇敢的菲利普斯发完最后一封呼救电报后离开发报室逃生时,史密斯船长对大家说:“现在各位要依靠自己(逃生)了”,之后他泰然步往舰桥,勇敢地等候着与泰坦尼克号沉入大海。2点20分,被誉为“永不沉没”的泰坦尼克号邮轮载着它的船长和其他没有救生艇的1500多人沉入大海。

史密斯船长选择了弃船逃生,这意味着他选择了船沉海底,选择了三分之二没有救生艇的1500多人葬身大海。本文没有丝毫责怪这一选择的意思,因为弃船与三分之一的人获救,总比不弃船全部人随船葬身大海要好。在这一层意义上,弃船逃生的方法是值得肯定的。

六,弃船逃生并非唯一方法

本猜想认为,根据当时的情况,弃船逃生并非唯一的方法。当然,在时间允许,救生艇充足的情况下,弃船逃生的方法是可行也是可取的。但当时的情况正好相反:时间紧迫,救生艇严重不足,即便泰坦尼克号船上配备的16条救生艇与4条折叠式机动救生艇全部都满位(前者64人/每艘,后者40人/每艘)用上的话,也只能为2227位旅客和船员中的1184位提供救生位。但当时的实际情况是,每个人生存的希望完全寄托在救生艇的分配上,而救生艇又严重不足。因此每个人求生的本能与救生艇不足的矛盾导致了场面复杂混乱,人的情绪绝望慌乱。由于这种混乱与慌乱,真正被分配到并且登上了救生艇的只有651人而浪费了宝贵的5百多个生存的空位,最后获救的705人中有54人是跳海之后被救上或爬上救生艇的。

非常遗憾的是,尊敬的史密斯船长没有想到“水能载舟,亦能覆舟”道理的变通:“冰能撞舟,亦能救舟!”如果他想到了这一变通,泰坦尼克号邮轮的命运与邮轮上全体人员的命运就会大不一样。

七,“冰能撞舟,亦能救舟”方法的实施

在“冰能撞舟,亦能救舟”的理念下,利用泰坦尼克号触礁后并没有立刻失去动力与控制的状况,第一时间将船返回到不远处的那座冰山。同时向大家宣布,利用船上的20条救生艇,只需要往返运送两趟,就可以将靠近冰山邮轮上所有的人全部送上冰山,利用冰山巨大的浮力暂时避难,等待即将从四面八方赶来的救援船。当大家听到自己的生存机会再也不取决于救生艇的分配,而是取决于短暂地利用救生艇摆渡上冰山的方法,每个人都会因有了生存的希望而感激这一方法,万众一心地促成这一方法实施。人们再也不会因无救无助即将葬身大海而绝望慌乱,再也不会不听指挥而耽误时间与逃生的效率。在实施过程中,借助于船上众多训练有素的船员与水手的专业力量,借助于船上完备优良的各种工具设备,借助于大家因见到了生存的希望而迸发出团结协作服从指挥的凝聚力,充分利用船上20条机动灵活的救生艇来回运送人员,必要时可以绕行冰山,从容找到低缓易靠易爬处,组织与帮助大家上冰山避难待援。

需要特别想到的是,鉴于泰坦尼克号邮轮在减速左满舵的情况下并没有顺利无障碍地通过冰山,鉴于该船通过冰山时受伤的部位不是船头,不是船尾,不是甲板,也不是船体的两正侧,而是船右侧的底部起浮力作用的水密箱,这足以说明该座冰山的水下有构成船舶触礁或搁浅的充分条件。此外,大副默多克除了下达减速、左满舵的指令外,还下达了停船并倒车的指令,这一事实足以说明泰坦尼克号邮轮在触礁时就已经搁浅,不然是不需要倒车的。因此,本猜想的另一救生方法是船上的人甚至不用下船上救生艇,而是径直将船驶向冰山,促成该船在这座冰山的水下部分再次搁浅,借助冰山的巨大浮力,泰坦尼克号邮轮就有可能不沉!在这种情况下,赢得时间具有决定性的意义:搁浅越早,起浮力作用的水密舱的进水就越少,需要借助于冰山的浮力就越小;反之,水密舱的进水就越多,需要借助于冰山的浮力就越大。需要指出,如果搁浅不能成功的话,邮轮上的人再上救生艇上冰山也不迟,并没有被耽误一分一秒,再从容有序地实施前一种方法:两种方法并行不悖,互补互应!

综上,如果临危不乱,思维清晰,决策果断,组织有序并且指挥得当,泰坦尼克号就有可能不沉,死亡的人数就会大幅减少甚至完全可以避免死亡。

八,“冰能撞舟,亦能救舟”方法的评估

在“冰能撞舟,亦能救舟”理念的指导下,在回到那座近在咫尺的冰山的过程中,就局面与效率来讲,它不可能象实验室做实验那样的整齐划一,但大致来分,不外有以下几种可能:第一种可能是第一趟的人刚运出,还没有上冰山邮轮就沉没了。第二种可能是第一趟运出的人上了冰山,但还没有来得及接到第二趟人邮轮就沉没了。第三种可能是接到了第二趟的人,但还没有将人送上冰山邮轮就沉没了。第四种可能是第二趟运送的人上了冰山,邮轮沉没了。在以上四种逻辑的假设情况中,无疑第一种情况是最糟糕的。但即使在这种最糟糕的情况下,获救的人数仍然远比“弃船逃生”方法下的705人要多得多:首先,人们因有了生存的希望而不会象“弃船逃生”方法下那样绝望那样慌乱,相对会从容一些,默契一些,救生艇会井然有序地坐满或者尽量坐满,上艇的人即使不满员也会接近1184人。其次,除了登上救生艇的人能够获救外,没有上艇的人也不会眼看邮轮就要沉了还无动于衷地坐以等死,他们会在船方的帮助与组织下,穿上救生衣跳海游向冰山。其中年纪轻、身体好或者说运气好的人必定能存活一大批......在第二、第三与第四种假设下,情况只会更好,不会更坏。

在“冰能撞舟,亦能救舟”理念的指引下,本猜想提出一个作为水下冰山搁浅方法的补充方法:在搁浅不成功的情况下,如果当事者决策果断,时间争取得好,船到冰山时水密箱的进水不多,船向下的沉降力就不大,因此所需要借助于冰山的浮力也就不大。利用船上各类专业人员的知识与经验,利用船上各种岗位绳索与备用绳索及各种设施设备,利用冰山水上水下的形状、地势与特性,因地制宜地将船“系”、“挂”、“圈”、“钩”、“锚”或“捆”在冰山上。比如,用一根或数根受力绳索的一头固定在靠冰山一侧的船的某处或某几处,另一头由一条或数条救生艇携带着绕这座冰山接近一圈后回到船侧,在适当的位置固定拉紧,这样就使船与冰山形成了各种连接。随着船在经过一段时间后会在有一定程度的下沉,然后船与冰山就会由相互连接变为相互拉紧与固定。这与船在四面没有任何依靠与帮衬物的汪洋大海中,船的沉降力与下沉速度是大不一样的。

因此只要操作处理得当,即便船搁浅不成功也不会沉,即使要沉也会大大延缓下沉速度,从而为等待救援船赢得宝贵时间。

九,该猜想的科学原理

完成本猜想必须回答几个问题:北极漂移入大西洋的冰山与南极漂移入南太平洋的冰山有什么不一样?海里漂移的冰山有多少在水面上?多少在水下?冰山有多大浮力?冰山的强度如何?冰山可不可以靠近与攀爬?

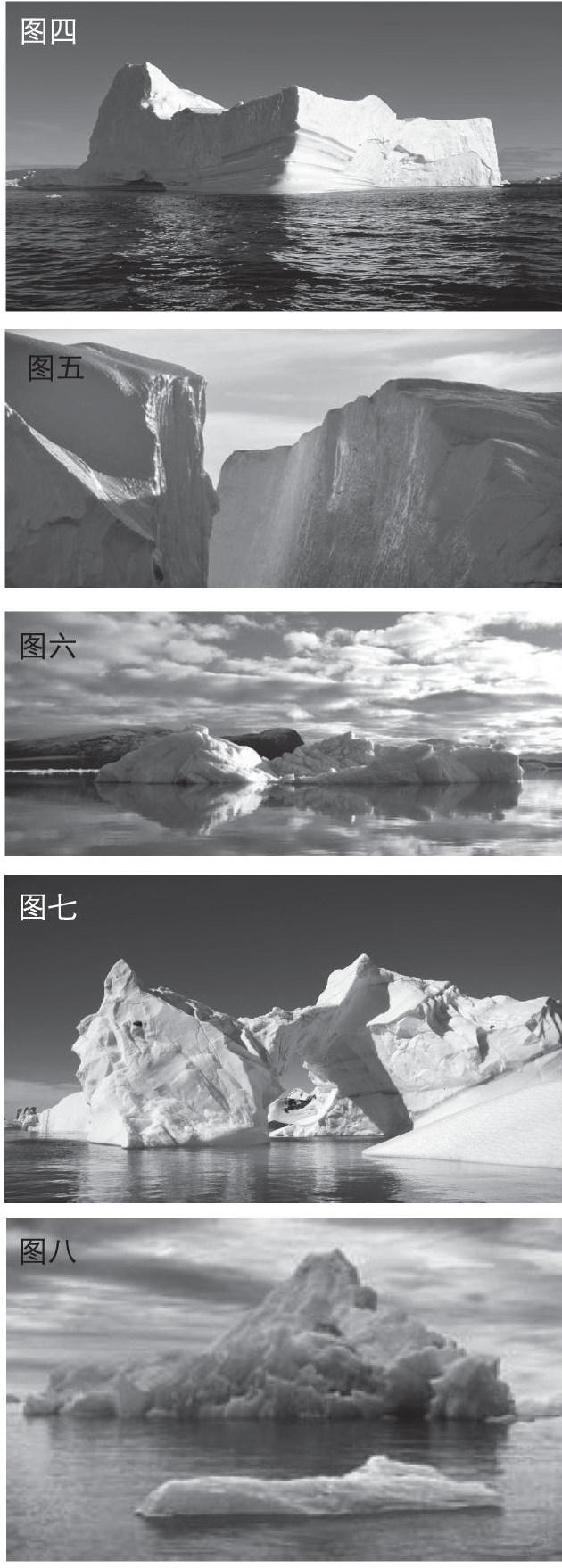

按照地理常识,南极是大陆,北极是海洋,南极的平均最低气温为摄氏零下60度,北极的平均最低气温为摄氏零下30度,因此两极形成的洋流与冰山的形状是很不相同的:南极漂移入海的冰山体积高大,形状多为桌形或板形,即水上水下呈垂直状(见图四、图五)。

由北极格陵兰南漂进入大西洋的冰山体积相对矮小,形状总是呈金字塔状,即水上水下呈缓坡状(见图六、图七、图八)。

造成泰坦尼克号触礁的正是这类冰山(见图三)。这张由维基百科提供的一百年前由当时赶往现场救援船上的摄影师拍摄的照片,据报道该冰山一侧的吃水线上有从船体表面刮下的红色油漆痕。

按照常识,任何一座海上漂移在海上的冰山,其浮出水面的部分大约只有该冰山的十分之一,它的十分之九藏在水下。这一数据是按照冰的密度(0.9克/立方厘米)与水的密度(1克/立方厘米)之比计算出来的,即冰在水中的浮力系数。用“大约”来表述是因为海水不是标准水,比标准水的密度略大,比标准水的浮力略大。

按照常识,漂浮于海上冰山的冰,其强度不如砖石的强度,砖石的强度不如铁的强度,铁的强度不如钢的强度。一座能把以每小时41.26公里行进中的自重为46328吨(没有泰坦尼克号自重的资料,但它的排水量为46328吨,而排水量=浮力,浮力=物体总重,物体总重=货和船的总质量,所以排水量>船的总质量。)的海上巨无霸邮轮撞沉的海上漂移冰山,其体积一定是巨大的(这意味着其浮力也是巨大的),否则它不足以使动能如此巨大邮轮水密箱的特质钢板被撞破而进水,而只会被它碾碎、撞开或推走,这是牛顿第三定律下作用力与反作用力的原理。我们今天无法也没有必要计算出这座冰山究竟有多大,但是我们根据泰坦尼克号邮轮的质量与触礁时的行进速度所产生的动能与动量,根据该动能与动量可以计算出它的冲击力,再根据该冲击力可以计算出该座冰山不能小于的最小体积,即小于这个体积就不足以以其反作用力撞坏水密箱的特制钢板。然后再根据该冰山至少具有的体积可以计算出它至少具有的浮力。从而为本猜想中“冰山搁浅”的方法提供数据支持。

顺便一提,大自然中任何一座海上漂移的冰山,其冒出海面部分的形状,不可能象工厂产品一样是正正方方,正角正圆,而应该是高低相见,陡缓相形的;其强度也不可能是铜墙铁壁,刀枪不入的,而应该是可以靠近,可以接触,可以攀爬的,尤其是泰坦尼克号邮轮所遇到的那座北极南移的金字塔状的冰山,更应该如此。

十,结语

在方法论上,本猜想采取了逆向的思维方法。这必然要打破传统与常规的由因到果的思维方法,逆向地由果找到因,由此找到最佳最科学最有效的方法。比如当船撞冰山或触礁后,常规与传统的思维方法是,赶快逃生,赶快逃离(遇害现场)。本猜想提出了一种与传统和常规不同的逃生方法:不是盲目逃离,而是让船借助冰山的强大浮力,让船利用冰山巨大的水下部分搁浅,这样或可以不沉,或可以大大延缓沉船的时间,还可以让人们登上冰山等待救援,为救援赢得宝贵的时间。这种不仅不逃离,还要利用冰山的思维方法就像司马光砸缸:有人掉进了大水缸,常规的思维是“救人离水”,而司马光面对紧急险情,果断地用石头把缸砸破而“让水离人”,从而救了小伙伴的命。

除了逆向的方法,本猜想还采取了递推的方法。即按照因果关系与层次关系,一步一步地向前推进:原因产生结果,这个已经产生的结果又是另一个将要产生的结果的原因,环环相扣地形成因果链。如:失了一颗铁钉就丢了一只马蹄铁;丢了一只马蹄铁就折了一匹战马;折了一匹战马就损失一位将军;损失一位将军就输掉了一场战争;输了一场战争就亡了一个帝国。但注意,这种环环相扣所形成的因果链必须是良性循环而不是恶性循环,否则就无递推思维可言,就会一团糟。因此,走向良性循环因果链第一步的正确与否是至关重要的:第一步走错了就意味着方向错了,方向错了就意味着走得越远离目标更远。在泰坦尼克号海难逃生的方法上,只要想到了“冰能撞舟,也能救舟”的变通道理,就能朝着把船驶向冰山的方向迈进,就会由此派生出许许多多环环相扣良性循环的逃生方法与逃生局面。

在微观的层面里,当海上航行中发生了冰山海难或触礁海难事件时,本猜想不囿于传统常规的尽快逃离险地,甚至弃船逃生的单一理念,而是停留原地先检查船舶的状况,待确定船舶状况安全后再离开出险地。由此拓展出可供选择的新思路与新的逃生救援方法。现实中往往是触礁可怕,但离开更可怕。前者虽然不幸,但可以修船保货保命,后者则沉船丢货丢命。

在宏观层面上,当人类面临各种自然乃至社会危机时,本猜想对危机的有效避免、科学掌控与灵活化解不无借鉴意义。本猜想试图以一种无边际、无定式、无禁区与无模式的思维方式,超越但不排斥常规与传统的思维方式,让思维在自由的王国里翱翔!