黄淮旱地小麦品种产量性状演变研究

刘新月 裴磊 卫云宗

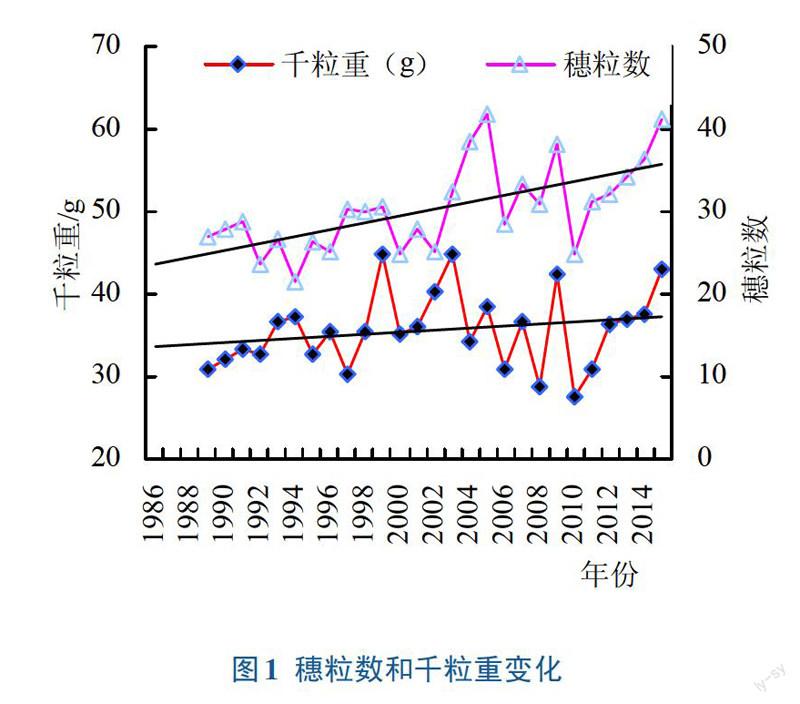

摘要:研究1986-2014年黄淮旱地冬小麦品种产量及其结构性状变化规律,为旱地小麦育种适应未来耕作制度和气候变化提供理论依据和技术支撑。利用近30年来国家黄淮旱地冬小麦区域试验临汾点的对照品种产量及其结构性状的资料,研究旱地小麦品种产量性状的演变规律,并进行产量及其结构性状变异的相关和通径分析。结果表明:1986-2014年产量及其结构性状的变异状况为产量>有效穗>株高>穗粒数>千粒重,尤其是2006-2014年各产量结构和产量性状变异偏离程度均最大。黄淮旱地小麦品种千粒重和穗粒数逐年缓慢上升,有效稳数和产量及株高缓慢下降。相关分析表明,产量与株高、有效穗和千粒重均呈极显著正相关。通径分析表明,在黄淮旱地小麦高产育种进化中,对产量贡献较大且为正效应的有株高、穗粒数。由此得出,耕作制度和气候变暖对黄淮旱地冬小麦产量及结构性状变化趋势有较强的影响,选育中高秆、有效穗数适中、千粒重较大的高产抗旱品种是黄淮旱地小麦适应未来气候变化的育种改良方向。

关键词:黄淮;旱地;冬小麦;产量性状

中图分类号:S338 文献标志码:A 论文编号:cjasl5010002

引言

随着气候变暖,小麦生产会受到影响,尤其在黄淮的小麦主产区。黄淮地区是中国也是世界冬小麦主产区,其小麦总产量占中国的61.6%。小麦是山西省第二大粮食作物,而旱地小麦就占小麦总面积的70%左右。在气候变化的背景下,作物育种必须重新定向。联合国粮食与农业安全组织指出,未来农作物品种的改良必须适应气候变化,保持可持续生产的不断强化。科学分析黄淮小麦适应耕作栽培和气候变化的育种规律,对保障黄淮和中国粮食安全有重大意义。

有研究表明,随着小麦的进化,20世纪旱地小麦品种的演变过程中,株高降低是一个显著的特点,根系活力与株高成极显著正相关,以根、茎、上部叶、穗等性状探讨小麦的演变规律和调控机理,改善了光合产物的合成与运转效能,取得高产。稳定穗数、提高穗粒数和千粒重是旱地小麦高产的重要途经。穗数是决定晋南中熟冬麦区肥旱地和薄旱地产量的主导因子。甘肃地区旱地小麦品种育种由高杆向中矮杆,中晚熟向中早熟,小穗小粒向大穗大粒,多分蘖向中等分蘖,山西大部分地区20世纪50年代到末期更换了7次品种。豫北地区60年来经历了10次品种更换,产量水平由低到高,植株高度由高变矮,株型由松散变紧凑,旗叶由长披变短宽挺举,品种特征由冬性品种为主逐步转变为半冬性、弱春性为主。前人研究主要是集中在不同区域小麦的旗叶、株型、根系、穗、茎等方面品种演变研究,但未见有在黄淮麦区30年种植的以作为对照品种旱地小麦为试验材料,研究其产量结构与产量性状的演变。为此,笔者以黄淮旱地种植的小麦对照品种作为试验材料,研究其产量结构与产量性状的演变规律,以期为黄淮麦区旱地小麦育种适应未来耕作栽培和气候变化提供有用信息。

1.材料与方法

试验于1986-2014年在山西省农业科学院小麦研究所旱地试验场进行,该点是国家黄淮旱地区域试验的一个典型生态试验点,它即是山西省晋南地区的代表地区,也是中国汾渭平原的代表地区,晋南是山西省、也是中国小麦主产区之一。

1.1试验材料与试验设计

试验材料为国家黄淮旱地小麦区域试验的对照品种,‘秦麦3号、‘晋麦33号和‘晋麦47号。1986-2014年9月下旬-10上旬播种,3次重复,随机排列,小区面积13.5m2。土壤为壤土,前茬为小麦。底施复合肥(N23、P12

2.2.2株高的变化由图7-9可知,1988-1995年变异为8.2%,平均年降低1.7%,先增后减再增,呈倒s型,1990年株高最高103.1cm、1993年最低90.3cm;1996-2005年变异为16.7%,年下降10.8%,趋势平稳,2005年株高降到43.3cm;2006-2014年变异为36.1%,年增加1.9%,2009年株高历史最低20.2cm,2012年增加到97.0cm,变幅较大且比1988--2014年的25.1%增加43.8%。

2.2.3有效穗的变化图10-12表明,1988-1995年变异15.4%,平均年增加7.4%,1995年达798.0x104/hm2,上升趋势较大;1996~2005年变异为22.2%,年下降13.2%,1996年有效穗最高609.0x104/hn/sub>2,2005年最低达262.5x104/hm2,下降趋势较快,且变幅小;2006-2014年变异高达37.3%,年增加0.4%,呈缓慢增加,比1988-2014年的28.2%增加32.3%,2009-2012年变幅大。

2.2.4穗粒数的变化由图13-15可知,1988-1995年变异较小8.7%,平均年增加0.8%,缓慢下降,且变化平稳;1996~2005年变异为16.1%,年增加0.7%,平稳增加,变幅较大;2006~2014年变异为13.3%,年增加2.6%,上升较快,且变幅较大。

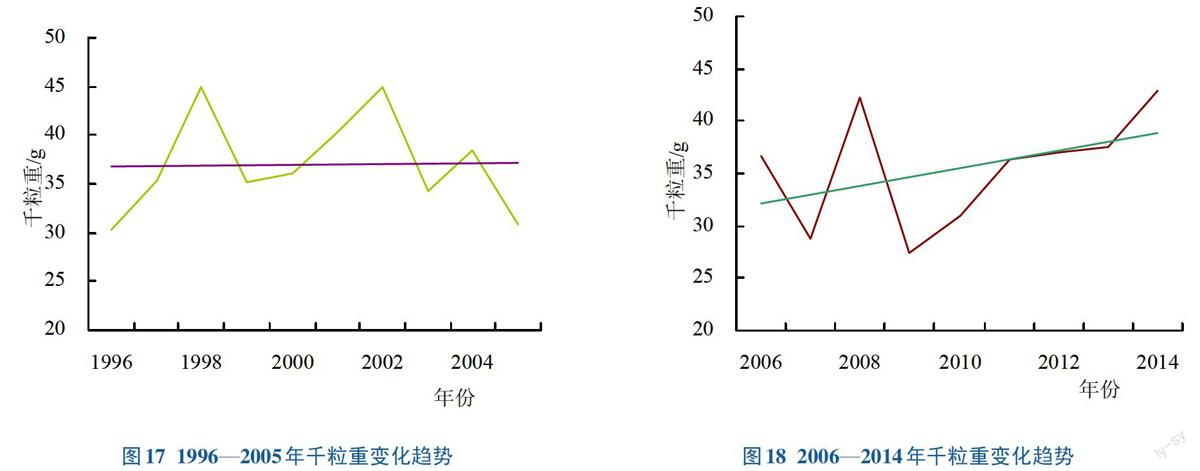

2.2.5千粒重的变化图16-18表明,1988-1995年变异最小6.4%,平均年增加1.9%,增加趋势较快,且变幅较小;1996~2005年变异仅有13.2%,年增加0.2%,1998、2002年达历史最高45.0g,缓慢增加,且变幅较大;2006-2014年变异为14.6%,年增加0.3%,2009年千粒重达历史最低27.5g,增加趋势较快,且变幅较大。

2.3产量结构与产量性状的相关与通径分析

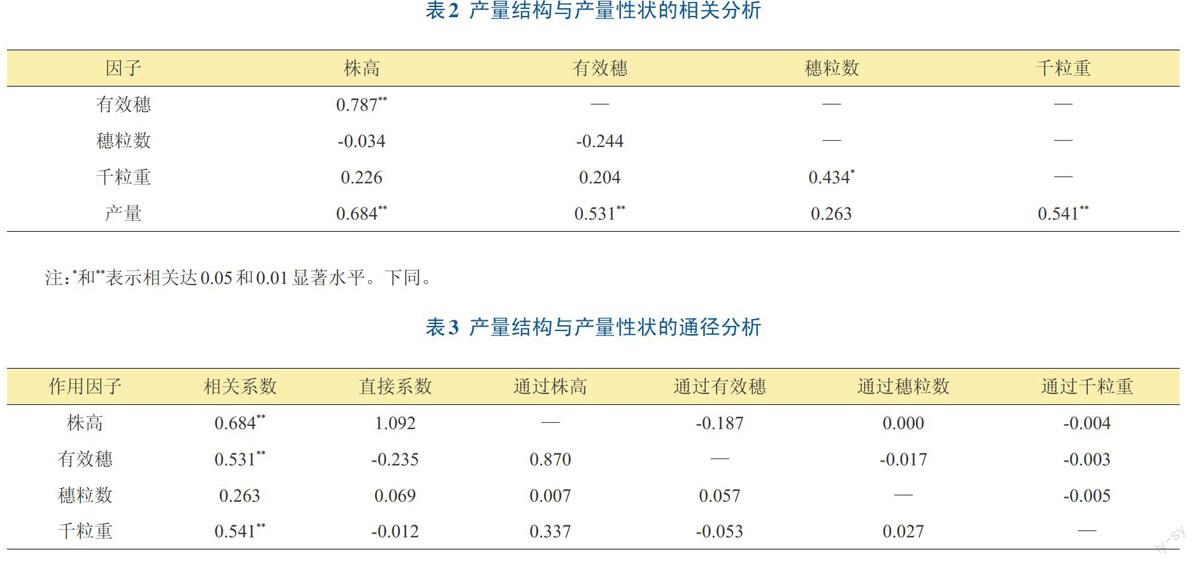

2.3.1产量结构与产量性状的相关分析对近30年来黄淮旱地小麦品种产量结构与产量性状进行相关分析结果如表2所示,有效穗与株高极显著正相关(0.787),穗粒穗与千粒重(0.434)显著正相关,产量与株高(0.684)、有效穗(0.531)和千粒重(0.541)均极显著正相关。

2.3.2产量结构与产量性状的通径分析为进一步说明产量结构和产量性状的关系,探讨不同产量性状对单位面积产量的直接与间接效应大小,以明确各产量性状对单位面积产量起到的真正调控作用。通过通径分析结果(表3)表明,在黄淮旱地小麦高产育种进化中,以4个产量性状因子对产量的直接贡献Pl大小依次为株高(1.092)>有效穗数(-0.235)>穗粒数(0.069)>千粒重(-0.012)。株高和穗粒数对产量贡献较大且为正效应;有效穗和千粒重为负效应。

3.结论

研究黄淮旱地冬小麦品种演变规律,对于加强中国旱地农业可持续生产,确定合理的育种方向具有重大意义。

本研究发现,黄淮旱地区域试验对照品种产量结构与产量性状的演变规律确实能够反映作物育种方向进化的影响,也为品种更新和推广、生产示范等提供了大量有用信息。在小麦实际生产过程中,可以通过适时更换品种以适应生产条件变化和气候等环境变化所带来负面的影响。1986-2014年黄淮旱地对照品种经历3次品种更换,其株高逐渐降低,一般认为,旱地小麦品种株高和籽粒产量有密切关系,将植株保持在一定的株高内,有利于获得较高的生物学产量,进一步通过花后干物质积累和转运,提高籽粒产量。在干旱环境下,干旱的程度越严重,作物的株高降低越明显,所以植物的株高变化幅度被普遍作为评价植物抗旱性强弱的指标。

本研究发现,随品种更替,黄淮旱地品种区域试验品种的株高和实际产量却呈逐渐减少的趋势,这可能是与通过降低株高来提高收获指数的育种规律方向选择有关;而旱地品种的产量有下降的趋势,主要是由于有效分蘖的减少原因造成的,因为旱地小麦分蘖多的品种一般产量较高,分蘖是决定产量的第一要素,这与笔者过去的研究相一致。

本研究中随千粒重和穗粒数增加产量反而降低,其主要原因很可能是在黄淮旱地区域试验对照品种更替中,有效分蘖对产量变化起决定性作用。虽然黄淮旱地近30年小麦品种穗粒数和千粒重都有共同提高的趋势,但其增产潜力无法弥补因为品种冬性减弱导致分蘖减少带来的产量损失,因此,旱地小麦产量有下降的趋势,这也符合旱地小麦育种和生产实际。

1986-2014年株高与产量和有效穗极显著正相关,说明品种有效穗数减少和株高降低,最终导致了产量的下降。

1986-2014年产量结构与产量性状的变异状况为产量>有效穗>株高>穗粒数>千粒重,说明单位面积产量变异偏离程度最大,受耕作栽培和环境影响也最大,千粒重变异偏离程度最小,受影响也最小。1986-1995年产量结构与产量性状变化幅度较小;2005-2014年产量结构与产量性状变化幅度较大。这也进一步说明随着气候逐渐变暖,冬季气温升高扰乱了小麦的正常生长发育规律,春季的倒春寒,中后期降雨偏少,天气干旱,小麦生长发育受到了严重影响。

4.讨论

旱地小麦育种的实质就是适应性育种。选育抗旱节水、高产稳产的旱地小麦新品种对于缓解黄淮麦区水资源危机,保障国家的粮食安全、生态安全和社会可持续发展具有重要意义。对黄淮旱地小麦对照品种产量性状的演变研究表明,旱地小麦产量的变化受品种有效穗数变化的影响较大,旱地小麦产量性状不同年际的变化揭示了旱地小麦品种随着生产条件的改变,由抗旱耐瘠型逐渐向抗旱耐肥型和抗旱节水型进化的发展规律,其产量构成是在稳定有效穗数的基础上,提高穗粒数和千粒重,从而实现抗旱节水高产,有效提高品种对逆境的适应能力㈣。这与吴秀婷等嘲、李朴芳等和笔者过去的研究结果相一致。

研究表明旱地小麦产量、有效穗和株高随耕作栽培及气温和降水等环境影响变化幅度较大,千粒重和穗粒数相对较小。随着旱地小麦生产的持续发展,为适应旱地小麦高产的需求,在未来的旱地小麦育种程序中,将遗传学与生理学研究充分结合,在保持一定抗旱性的同时,提高品种水分利用效率,将抗旱性和节水性,稳产性和丰产性有机地结合。根据黄淮旱地冬小麦产量结构与产量性状变化趋势,旱地小麦育种以适应气候变化及遗传育种演变规律为目标,选育中高秆、有效穗数适中、穗粒数较多、千粒重较大、水分利用效率高的抗旱高产广适性品种。