营养支持疗法在ICU重症患者治疗中的效果观察

朱承宗

摘要:目的:分析和研究ICU重症患者应用营养支持疗法的临床效果。方法:我们选取2011年7月—2014年9月ICU重症患者92例,将其按双盲随机方法分为两组:观察组(46例)与对照组(46例)。对照组患者给予常规治疗;观察组患者在常规治疗基础上加用营养支持疗法,将两组患者治疗效果进行对比。结果:观察组患者并发症发生率与临床死亡率均低于对照组(P<0.05),具有统计学意义。观察组患者治疗10天后的血清白蛋白、血清前白蛋白、血红蛋白等检测值明显优于对照组(P<0.05),具有统计学意义。观察组患者ICU治疗时间、机械通气时间均明显短于对照组(P<0.05),具有统计学意义。结论:将营养支持疗法应用于ICU重症患者的治疗中,能够有效改善患者临床症状与身体状况,增加机体免疫力,加快患者自身恢复能力,对提高患者救治成功率及缩短患者ICU治疗时间均有重要作用。

关键词:ICU重症患者;营养支持疗法;营养指标;机体免疫力

【中图分类号】R151 【文献标识码】A 【文章编号】1672-8602(2015)06-0177-02

ICU病房治疗患者均为急、危、重症患者,由于应激、感染、创伤等因素使其处于高分解代谢的状态,常会出现免疫低下、营养不良等症状,增加了各器官及系统的功能损害,患者预后较差[1]。近些年来,随着医疗技术不断发展,营养支持疗法已经被广泛应用于各类型患者的治疗中,其已经成为了临床对危重患者综合治疗的重要组成部分,本文选取ICU重症患者46例,在常规治疗基础上加用营养支持疗法,取得了颇为满意的效果,现将具体内容汇报如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

我们选取2011年7月—2014年9月ICU重症患者92例,将其按双盲随机方法分为两组:观察组(46例)与对照组(46例)。对照组患者中:男25例,女21例;年龄在27—76岁,平均年龄为51.6±11.7岁。患者疾病类型分为:多发伤17例;慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭14例;重症心肌炎合并呼吸衰竭9例;恶性肿瘤4例;重症感染2例。观察组患者中:男29例,女17例;年龄在23—79岁,平均年龄为50.2±12.3岁。患者疾病类型分为:多发伤15例;慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭12例;重症心肌炎合并呼吸衰竭11例;恶性肿瘤7例;重症感染1例。排除标准:基础疾病预后差患者;可能短期内死亡患者;有肠内营养支持禁忌症患者;合并有糖尿病患者;合并有甲状腺功能亢进患者。两组患者均自愿参加本次实验,并同院方签订了知情同意书。两组患者无论在性别、年龄、疾病类型等方面相比较,均无明显的差异(P>0.05),相关数据与资料具有可比性。

1.2 方法

对照组患者给予常规治疗:积极进行原发病治疗;控制感染;纠正水、电解质与酸碱失衡、充分液体复苏、改善微循环、维持内环稳定、保护重要器官的功能等。

观察组患者在常规治疗基础上加用营养支持疗法:(1)营养制剂:选用能全力(荷兰纽迪希亚公司生产),其中100ml所含的营养成分为:糖类12.3g;脂肪3.89g;蛋白质4g。(2)患者肠内营养实施途径为:口服9例;经鼻胃管输注25例;经胃造口输注7例;空肠造口管输注5例;肠外瘘口置管输注2例。(3)患者入住ICU病房48小时内,给予其行肠内营养支持:应用肠内营养泵24小时持续匀速输注;剂量从每日250ml开始,根据患者肠道耐受情况对其输注速度与剂量进行调整,每日千克体重逐步增加至30kcal。若患者肠内营养支持低于目标营养60%以下,可对其行肠外营养,增加其机体所需热量,但要尽快过渡至肠内营养方式。

1.3 评价指标

两组患者治疗10天后,为其检测血清白蛋白、血清前白蛋白、血红蛋白等指标,并进行对比;两组患者在ICU治疗结束后,将其并发症发生率、临床死亡率、ICU治疗时间、机械通气时间等项指标进行统计。

1.4 统计学处理

采用SPSS 19.0软件进行数据与资料的分析,将均数±标准差做为计量资料表示方法,进行t检验,将率做为计数资料表示方法,進行卡方检验,以P<0.05作为标准来判断两组差异有统计学意义。

2 结 果

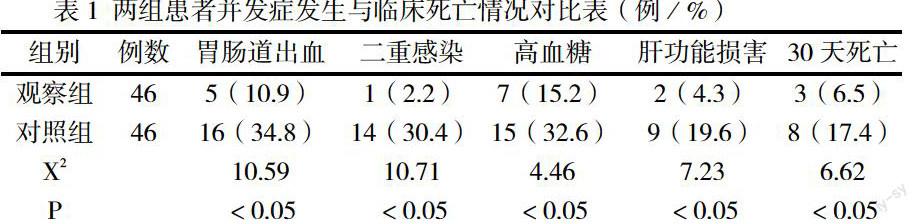

(1)观察组患者并发症发生率与临床死亡率均低于对照组(P<0.05),具有统计学意义,详见表1。

(2)两组患者治疗前血清白蛋白、血清前白蛋白、血红蛋白等检测值无明显差异(P>0.05),无统计学意义;观察组患者治疗10天后的血清白蛋白、血清前白蛋白、血红蛋白等检测值明显优于对照组(P<0.05),具有统计学意义。

(3)观察组患者ICU治疗时间、机械通气时间均明显短于对照组(P<0.05),具有统计学意义。

3 讨 论

ICU病房内治疗患者均为危重患者,多数患者存在着全身性的炎性反应综合征与脓毒症等,其是由于凝血因子、细胞因子、花生四烯酸的代谢产物等一系列内源性的介质所致[2]。机体处于应激状态下,能量消耗与需求增加表现比较突出,传统治疗理念认为重症感染与严重创伤患者,在治疗初期给予肠内营养支持,不仅会增加肠道损害,而且还会加快内毒素与细菌易位,肠内营养支持应于患者生命体征平稳以后进行[3],但是,近些年来,随着人们对危重症研究的深入,大量研究资料表明[4]:短期饥饿与肠外营养,能够导致小肠黏膜重量降低50%,致使患者极易出现肠黏膜功能障碍症状,因此,早期给予危、重患者实施肠内营养支持非常必要。

从本次研究结果可以看出,观察组患者并发症发生率、临床死亡率、ICU治疗时间、机械通气时间等项指标均低于对照组,原因为:当机体的营养状况改善后,免疫力能够逐渐恢复,另外,早期肠内营养支持,可以抑制肠内菌群易位,降低了机体应激反应,致使机体免疫活性增强。血清白蛋白、血清前白蛋白、血红蛋白等指标是评定机体营养状况重要指标,给予患者实施营养支持10后,其三项营养指标均明显增加,这一结果提示出:肠内营养可以减轻或抑制机体应激反应,降低机体能量分解与代谢,有效地促进了蛋白合成与储备。综上所述,危重患者通过早期营养支持,保护了细胞与脏器功能,增加了机体免疫力,对改善患者预后具有重要作用。

参考文献

[1] 肠外、肠内营养学分会指南与规范编委会.危重病病人与临床营养支持[J].中国临床营养杂志, 2013, 15(6): 333.

[2] 黄晓曦,王兴鹏.肠内营养支持的适应症[J].中实用内科杂志,2014,24(12):716 -718.

[3] 桑明远.肠内营养在急性胰腺炎中的应用[J].中国误诊学杂志,2011,6(3):505.

[4] 中外科分会胰腺外科学组.重症胰腺炎诊治草案[J].中华普通外科杂志,2011,16(11):699 -700