新创企业国际化动机对进入方式的影响研究

摘要:文章以来自中国人民大学EMBA、MBA班的313份调查问卷为样本,证实了市场导向、避险导向更强的企业会采取相对保守的进入方式,而资源导向的企业更倾向于激进的进入方式的研究结论。在此基础上,本研究进一步提出,企业家国际化背景能够对市场导向与进入方式、避险导向与进入方式之间的相关关系的起到正向调节作用。

关键词:新创企业;国际化动机;进入方式;企业家精神

一、 绪论

近年随着国际化进程的加快,我国出现一批已在全球市场稳稳扎根的大型企业,如华为、联想、海尔等,这些大企業的国际化策略已经为大家所熟知并得到了高度认可。首先,他们以企业创立的国内本地市场为出发点,建立坚实稳固的本地市场,形成一个国际化进程的起点;然后,以点到点,拓展到国内其他有竞争性的区域市场如北京、上海等,占领国内市场的核心地带;接着,以点到面,以北京、上海等核心地带为出发点,辐射周边市场,进而建立覆盖全国市场的业务;最后,以面到面,以国内市场的强大基因向全球市场发起进攻,实现国际化甚至全球化。

除了这些因为广为人知的大型成熟企业之外,还有一些默默无闻的新创企业也悄然实现了国际化,他们的国际化策略不像这些大企业声势浩大,而是在自己的领域悄悄地积累了一定的实力之后,才迅速进军全球市场。这些企业中大多为高科技企业,也有其他专攻某一细分领域的专门企业。虽然新创企业的业务不尽相同,但是这些企业的国际化进程却有着惊人的相似:他们没有沿袭成熟大型企业的“以点到点、以点到面、以面到面”的由本土市场到核心市场,再到全国市场,进而占领国际市场的发展轨迹,而是创立之初便瞄准了国际市场,跳跃式地跻身全球的经济发展之林。如果说成熟企业是渐进式国际化的话,那新创企业便是突破式国际化。

从新创企业的国际化轨迹可知,被资源条件所限制的新创企业不一定无缘全球市场,并不一定会在激烈的国际化竞争中风中凋零。因为有着国际化动机的新创企业,其创始人和管理者会在创始阶段便制定明确的国际化战略,他们善于发挥自身灵活性强和适应能力快的优势,迅速吸收和整合国际化资源,选择不同于成熟大型企业的国际化战略和进入轨迹,在合适的时机一气呵成。这类新创企业不论从资源、能力、动机,还是创业方式、发展轨迹、国际化战略上,都与传统大企业有着较大差异。这一差异为学者们提供了全新的研究课题,即新创企业国际化过程中的战略资源、动机以及进入方式之间到底有着怎样的联系,在国际化过程中新创企业的领导者会如何影响国际化战略的制定和实施,进而影响企业的国际化轨迹和进程。这些问题的科学研究,能为新创企业的国际化进程开启有理可循的新篇章。

然而,国内外研究中,关于这一课题的研究仍然是一片空白。学者们关于新创企业的研究,往往是集中在创业企业的国内发展问题,很少关注新创企业的国际化问题(Oviatt & McDougall,1994);关于企业的国际化问题上,学者们更倾向于研究成熟的大型企业的国际化战略和国际化问题。新创企业的国际化进程的迅速发展,一方面对国际化问题的研究和国际化理论框架建设提出了新的要求(Mtigwe,2006),另一方面也对创业理论和相关研究提出了新的课题,即新创企业的国际化发展研究(Zahra et al.,2000)。除此之外,新创企业的领导者也是一个重要的研究因素(McDougall et al.,2003),因为企业初创时,领导者对企业的国际化战略制定起着决定性作用,领导者的个人素质影响了初创企业利用国际化战略资源的能力,领导者的全球化眼光能为初创企业带来程度各异的全球化动机。尽管在这一方面已有了基础性研究,但仍有一系列问题仍然需要更进一步的探究,这些问题包括:新创企业国际化动机对其市场进入模式是否存在着影响?企业家国际化战略资源是否也是影响市场进入模式的原因之一?企业管理者国际化背景在其中扮演了什么角色?

二、 文献综述与假设提出

Freeman等人(2006)指出,国际新创企业的国际化动机一般来自以下三个方面:寻求新市场、寻求战略资源以及风险规避 。因此,本研究将国际化动机解构为寻求新市场、寻求战略资源以及风险规避等三个维度。同时,为了界定进入方式这一变量,本研究根据Dawson(2003)和McGoldrick(1995)的研究成果,通过实施国际化战略企业的激进(保守)程度,对这一变量进行刻画。

从寻求新市场相关的研究来看,Pinho(2007)的研究表明企业市场进入方式受到其在目标市场的拓展潜力的影响:目标市场可拓展潜力越大,企业进入市场时会更加保守;目标市场可拓展潜力越小,企业进入市场时会更加激进。拓展到国际化战略层面,根据Harris和Piercy(1997)的观点,企业在开展国际化进程的过程中具有明显的市场导向性,将注意力集中在目标市场的潜力和目标客户的需求上。Hong和其研究团队(2006)的研究指出,在国际化的实施过程中,具有市场导向性的国际化战略能获得更大的成功,帮助企业在国际化进程中树立良好的企业形象和深入人心的企业品牌,让顾客满意度得到持续的提升。据此提出本研究的第一个假设:

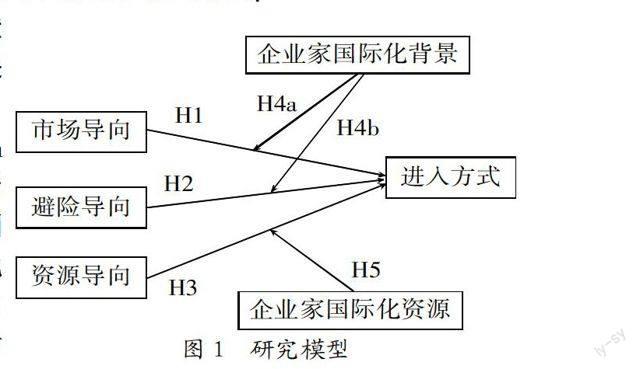

H1:寻求新市场导向越强的企业,在选择市场进入方式时更为保守。

从寻求战略资源相关的研究来看,Barney(1991)的“资源基础观(RBV)”强调了资源的重要性,企业只有拥有核心资源,才能获得持续的竞争优势。这一核心资源是稀缺的、难以被模仿或复制的、有价值的的资源和能力,在充分发挥企业的组织能力的基础上,才能获取核心资源和能力,并将这些资源和能力的价值转化为企业持续竞争优势。而Kor和Mahoney(2004)认为企业正是由各种成体系的资源的构成的。由此可知,企业获得资源的能力和方式也是至关重要的,有助于推动企业的持续发展。Grant(1991)认为,企业为维持资源的独特价值,可以寻求与其他组织合作,建立合资企业是一种行之有效的方法。这也给企业在国际化进程中有价值的资源的维护和获取提供了方法论的指导。据此提出本研究的第二个假设:

H2:寻求战略资源导向越强的企业,在选择市场进入方式时更为激进。

从风险规避相关的研究来看,风险和机遇并存,风险意味着控制,高风险意味着高收益,这些都是关于风险研究的一般结论。Welch(1996)是风险和机遇并存,风险意味着控制的观点的拥护者,他认为,风险同样会出现在国际化进程以及进入方式选择上,企业为了规避风险,需求对国际化战略实施良好的控制,同时,企业对国际化战略掌握控制权也意味着对其中风险的承担。Sambharya(1996)在领导者风格与风险相关的问题上提出了自己的观点,具有冒险、激进型人格的領导者有着风险偏好的特质,他们往往是野心勃勃、充满控制欲的战略家;具有冷静、保守型人格的领导者有着风险规避的特质,他们往往是三思后行、追求稳定、实施分权的领导者。据此提出本研究的第三个假设:

H3:风险规避导向越强的企业,在选择市场进入方式时更为保守。

本研究所涉及的企业家国际化背景的概念,指的是企业家在实施国际化战略之前所拥有的国际化经历,重点考察企业家在求学、任职方面的国际化程度。企业领导者或管理者的成长背景对其思维方式和掌握的资源都有极其重要的影响,Madsen和Servais(1997)研究了国际新创企业领导者背景与其新创企业成长的关系,发现企业家的背景会影响初创企业国际化进程的诸多方面,包括国际化的意愿和倾向、对国际化战略的思考模式、对国际市场的熟悉和理解程度、对国家化战略资源的掌握和使用状况、以及对风险的态度和意识,因此,在研究初创企业国际化问题时,企业家的背景是不能忽视的。Ibeth(2003)在关于新创企业创业后的出口导向影响因素研究中发现,新创企业的出口行为会受到企业家的海外关系背景、家庭背景以及职业经历等因素的影响。据此提出本研究的第四个假设:

H4a:企业家国际化背景能够对企业市场导向与进入方式之间的负相关关系产生调节作用;

H4b:企业家国际化背景能够对企业避险导向与进入方式之间的负相关关系产生调节作用。

本研究所涉及的企业家国际化战略资源聚焦于企业管理者所掌握的国际化资源,即企业家所掌握的有助于企业实施国际化战略的社会资本。在此诠释的基础上,当前与企业国家化战略资源的研究也取得了一定成果。Hutchinson及其研究伙伴(2006)以英国零售业中的具有国际化特征的中小企业作为研究案例,分析了相应企业的领导者的特质。该研究认为企业家的特质有主观和客观两个维度,主观的特质包括管理者的性格、价值观和风险感知能力,客观的特质包括管理者的国际化背景、管理经历和沟通交往技能。其中,主观特质对这些企业国际化过程中的风险估计、风险识别和风向规避等行为有着重要影响,而客观特质对这些企业国际化进程、战略制定和抉择等有着重要影响。Andersson和Evangelista(2006)则是在通过案例的方法研究新创企业团队和领导者的背景、经历的过程中,发现初创企业的国际化进程会受到领导者的背景和特质的影响。该研究也表明具有不同特长的企业家也会影响企业的国家化战略和进入方式:技术类的管理者在国际化进程中更加被动,国际化战略和进入方式以反应型为主;市场类的管理者在国际化进程中更加主动,国际化战略和进入方式以激进型为主。据此提出本研究的第五个假设:

H5:企业家国际化资源能够对企业资源导向与进入方式之间的正相关关系产生调节作用。

综上所述,本研究提出以下研究模型,如图1所示。

三、 变量测量与数据收集

为了测量市场导向、资源导向、避险导向、进入方式、企业家国际化背景和企业家国际化资源等六个变量,本研究设计了相关的测量问卷。其中,市场导向、资源导向、避险导向、进入方式等四个变量的测量题项由Freeman,Edwards和Schroder(2006)的文章提炼得出5;企业家国际化背景和企业家国际化资源等两个变量由Zhou(2007)的文章提炼而成。问卷共有35个测量题项,测量市场导向、资源导向、避险导向的均为7项,测量进入方式的题项为3项,测量企业家国际化背景和企业家国际化资源的题项分别为5项和6项。

同时,为了研究的需要,受访者还被要求填写部分个人信息与企业信息,包括:受访者性别、年龄、职级、教育背景、公司销售额、国际化经营时长以及行业特点等,上述信息以选择题的形式供受访者作答。在受访者填写问卷之前,研究者已告知受访者本次问卷将采用匿名的方式,受访者的回答只需反应自身的真实想法,不涉及对错。并且,本次问卷所收集的结果仅用于学术研究,不会对外公开。本研究选取中国人民大学EMBA培训班、MBA培训班学员作为本次研究的研究对象。共发放问卷400份,回收的有效问卷为313份,有效回收率为78.3%,回收水平良好。

四、 结果与讨论

为了验证市场导向与进入方式、避险导向与进入方式、资源导向与进入方式之间的相关关系,即验证假设1、假设2以及假设3,本研究进行了相关分析,统计结果显示,市场导向与进入方式之间的相关系数β=-0.213(p<0.01),表明市场导向与进入方式之间存在着负向相关关系,假设H1得到验证;避险导向与进入方式之间的相关系数β=-0.123(p<0.05),表明避险导向与进入方式之间存在着负向相关关系,假设H2得到验证;资源导向与进入方式之间的相关系数β=0.120(p<0.05),表明资源导向与进入方式之间存在着正向相关关系,假设H3得到验证。

在此基础上,本研究对企业家国际化背景和企业家国际化资源的调节作用进行验证。企业家国际化背景对市场导向与进入方式之间的负向相关关系的具有正向调节作用(β=0.096,p<0.05,ΔR?=0.011),表明当企业家国际化背景更深时,市场导向更强的企业会跟谨慎地选择市场进入方式,假设H4a得到验证;企业家国际化背景对避险导向与进入方式之间的负向相关关系的具有正向调节作用(β=0.087,p<0.1,ΔR2=0.007),表明当企业家国际化背景更深时,避险导向更强的企业会跟谨慎地选择市场进入方式,假设H4b得到验证。

企业家国际化资源对资源导向与进入方式之间的正向相关关系没有起到调节效果(p>0.05),假设5没有得到验证。对于假设没有得到验证的原因,本研究认为有以下两点原因:一是丰富的国际化资源,使得企业家在决定国际化进入方式的过程中有更多的候选目标,因而,企业能够通过甄选合作伙伴,而非实施控制力度更强、更为激进的进入方式来获取所需的能力和资源;二是丰富的国际化资源,尤其是企业家的社会资本的累积,使得企业家更倾向于采用合资、特许经营等相对保守的方式实施国际化战略,而非收购和自我进入等更为激进的方式。

五、 研究结论

在上述分析的基础上,本研究共得出以下四点结论:

(1)市场导向更强的企业,在实施国际化的过程中,会采取相对保守的进入方式。市场导向的企业更在意销售渠道的建立和目标群体的选择,对当地市场更为了解的合作伙伴的依赖性更强,因而这类企业会选择合资、特许经营等相对保守但风险较低的国际化进入方式。

(2)避险导向更强的企业,在实施国际化的过程中,会采取相对保守的进入方式。通常,具有避险导向的企业在国内面临着巨大的竞争压力,而转向国际市场是其规避竞争压力和风险的一种途径。但是,国际化战略的实施同样需要企业承受一定的风险,而相对保守的进入方式,有助于企业应对全新的环境。

(3)在实施国际化战略的过程中,资源导向的企业更倾向于激进的市场进入方式。资源导向的企业以获取稀缺的资源和能力作为其国际化的重要目标,因此,为了保证企业能够对资源和能力拥有支配权,企业往往会采用成本较高、风险较大的自我进入或者收购的方式。

(4)企业家国际化背景能够对市场导向与进入方式之间的负向相关关系、避险导向与进入方式之间的负向相关关系的起到正向调节作用,表明当企业家国际化背景更深时,市场导向更强、避险导向更强的企业会跟谨慎地选择市场进入方式。

参考文献:

1. Barney J.Firm resources and sustained competitive advantage.Journal of management,1991,17(1):99-120.

2. Kor Y Y, Mahoney J T. Edith Penrose's (1959) Contributions to the Resource‐based View of Strategic Management.Journal of management studies,2004,41(1):183-191.

3. Grant R M. The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation.Knowledge and Strategy.(Ed. M. Zack),1991:3-23.

4. Welch D E, Welch L S. The internationalization process and networks: a strategic management perspective.Journal of international marketing,1996:11-28.

5. Sambharya R B. Foreign experience of top management teams and international diversification strategies of US multinational corporations. Strategic Management Journal,1996,17(9):739-746.

6. Madsen T K, Servais P. The internationalization of born globals: an evolutionary process?.International Business Review,1997,6(6): 561-583.

基金項目:科技部国家公益性科研专项“食品中极端微生物的检验标准与风险预警研究”(项目号:2013424)。

作者简介:祁大伟(1982-),男,汉族,山西省临汾市人,中国人民大学商学院企业管理博士,中国人民大学商学院贸易经济专业博士后,研究方向为企业战略管理、跨文化组织与人力资源管理。

收稿日期:2015-03-18。