滇缅战场拉开中国反攻序幕

余 戈

滇缅战场拉开中国反攻序幕

余 戈

谈到抗日战争的战略反攻,我们过去的印象是:1945年8月,相继发生了美军对广岛、长崎投掷原子弹,苏军出兵东北等重大事件,之后中国抗战的正面战场和敌后战场上,乘势实施了一系列反攻动作,在10余天之后,日本天皇裕仁即发布诏书接受《波茨坦公告》而投降。很多人以为,中国八年抗战的战略反攻阶段,就是这十几天。

显然,这一印象既不符合战争规律,也不符合事物一般的演变规律。毛泽东在《论持久战》中,将中国抗日战争界定为持久战,并划分为战略防御、战略相持和战略进攻3个阶段。以“七七”事变为战略防御阶段的开始,以1938年10月武汉会战结束为战略相持阶段的开始;但何时转为战略反攻-战略进攻前的过渡阶段,却一直没有确定的结论。

以军事观点而论,所谓战略反攻,应以在战场上“歼灭敌方重兵集团、收复失地或占领重要地区”为目标。更进一步,如毛泽东所言,“战略反攻阶段的这个阶段我所采取的主要的战争形式仍将是运动战,但是阵地战将提到重要地位”。由此而观,抗战后期中国军队实施的缅北滇西反攻作战,无疑是中国战场战略反攻之滥觞。

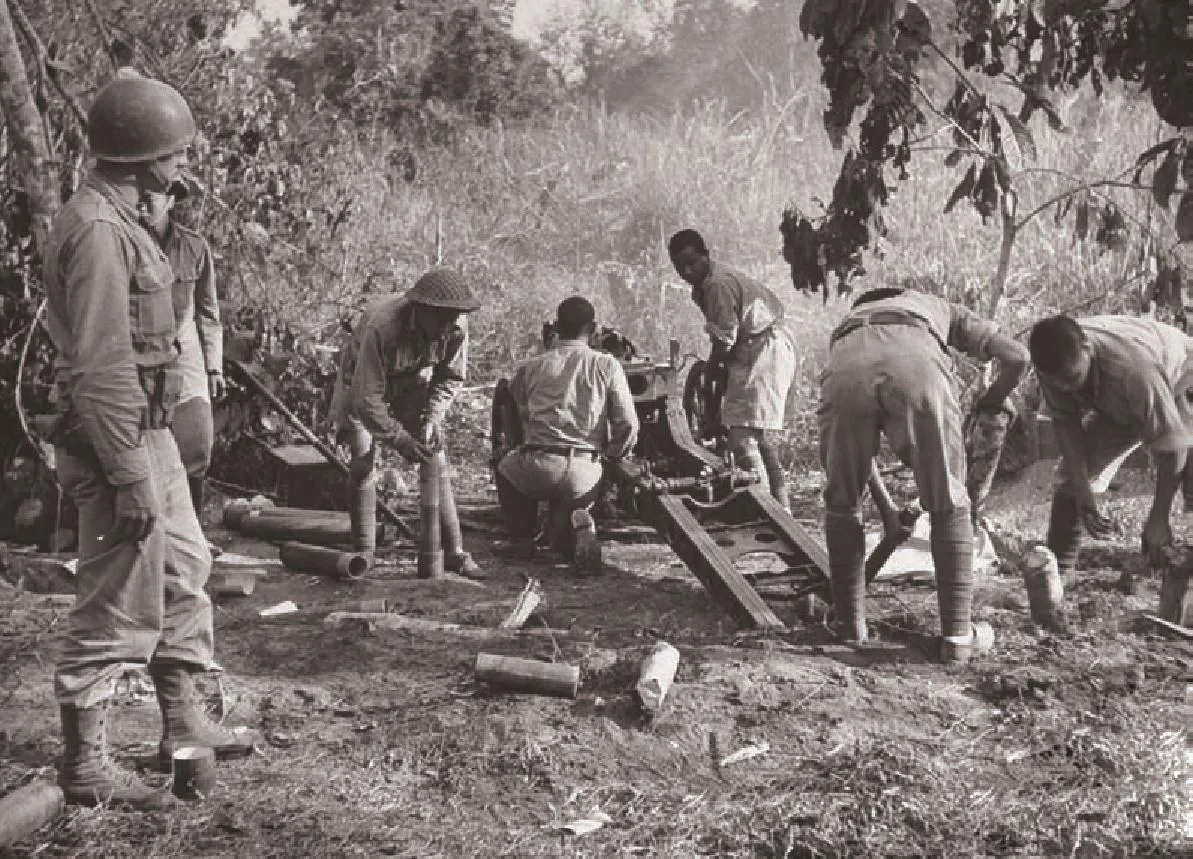

密支那战役是中国驻印远征军反攻缅甸战役中的一次中药城市进攻作战

密支那:从战术奇袭到攻坚夺城

日本对美英的战争,以1941年12月海军偷袭珍珠港、陆军攻击马来亚两线同时展开。以此为契机,此前独立抗击日本的中国与美英等国缔结了对日军事同盟。1942年春,中国组建“中国远征军第一路”首次入缅,与英军协防缅甸(保卫滇缅公路)。然而作战不幸失利,分别退入印度东部和中国滇西的中国军队,先后改编为中国驻印军和中国远征军,经过一段时间的改装和整训,分别于1943年10月和1944年5月,在缅北、滇西两线发起战略反攻,于1945 年1月打通中印公路而会师。

日军战史中承认,二战中日军曾有10余次全军覆没的“玉碎战”,大部分发生在太平洋诸岛屿,但有3次是发生在大陆,即滇缅战场上的密支那、松山、腾冲之役。

密支那为缅北重镇,位于伊洛瓦底江西岸,为水陆交通枢纽。缅甸沦陷后,日军在密支那开设了机场,因其航空兵和地面防空力量的存在,迫使我国际空援通道北移,开辟出“驼峰航线”,实施杯水车薪的艰难补给,支撑着抗战大局。

日军极为重视密支那的战略地位,自1943年夏即以第18师团第114联队驻守该地及其附近地区。1944 年4月下旬,中美混合突击支队向密支那进军,突袭密支那机场及外围地区。

经过5、6月份的作战,兵力、装备占有压倒性优势的中美联军从北到南对密支那形成了包围,日军被压迫在伊洛瓦底江西岸背水而战,做困兽之斗。自7月中旬开始,在我军顽强推进下,日军渐渐已无余力反击,不得不缩小战线以保全阵地,兵力减少到了三分之一以下。日军命令限制弹药用量:炮弹每天4发,机枪子弹两联,步枪子弹6发,手榴弹配2枚,其中1枚用于自尽,必须保留到最后。

7月12日的总攻规模很大。美军驻印航空队派出了39架B-29重型轰炸机,第88战斗机中队也参加了攻击,当日总共投放754吨弹药,实施了“地毯式轰炸”,给日军以沉重打击。伴随地面炮火,我军步兵勇敢地发起攻击,日军拼死抵抗。自8月1日开始,日军开始趁夜利用竹筏、汽油桶等分批渡江突围,守备队长水上少将率先渡江。2日,我军以精壮官兵104人组成敢死队,分为15组潜入密支那街市切断日军退路。3日晚,水上少将写下让残部撤退的命令,在伊洛瓦底江东岸自杀。我军激战至8月5日,完全占领密支那西岸,肃清了各处日军残兵。

密支那之战始于5月17日,止于8月5日,持续80天。此役,我驻印军与美军部队共伤亡6000余人;毙敌2000余人,俘敌69人。我与敌伤亡比约为3∶1。

松山战场遗址地理示意图

松山:滇西反攻战场转折之战

按史迪威的构想,滇缅战场反攻作战就是“X+Y”:X部队(中国驻印军)从缅北向滇西打,Y部队(中国远征军)从滇西向缅北打,最后在中缅边境实现会师。在滇西方面,远征军的主要战场集中在3处:松山、腾冲、龙陵。这是当时日军第56师团在滇西防御体系的3个支撑点。

日军是1942年在缅北击溃我第一次入缅远征军,沿滇缅公路于5 月5日打到怒江边的。日军在松山架起野炮疯狂轰击对岸公路上的我方车辆和难民,幸亏我桥头工兵及时爆破炸断惠通桥,随后援军赶到怒江东岸阻击,与空中的美军“飞虎队”战机协同作战,粉碎了日军渡怒江继续进犯的企图。当时的情景,可谓中国抗战最为惊险的一幕,按照美国“飞虎队”飞行员空中侦察发出的预警:倘若不能在怒江成功阻击日军,日军渡江后10天左右即可打到昆明,包抄我抗战大后方,逼迫中国投降。很多史家评说,惠通桥之战,在那一刻成了中国抗战命运的转折点。

此后,日军驻扎在了怒江西岸的“桥头堡”松山,卡住了滇缅公路的咽喉,切断了我从印度经缅甸进入国境的国际援助物资补给线。

经过两年蓄积力量,1944年5月,中国远征军发起反攻,然而由于日军松山工事异常坚固,且不断以攻势防御战术反复逆袭,我战事进展极为艰难。险峻的地形和雨季恶劣的天候,时时让我军攻击作战难以为继。8月初,中国远征军第8军指挥部做出决策,由军工兵营及师属工兵连四五百人,经过近17天的坑道施工,挖掘两条暗道直通松山主峰腹部,将3000公斤TNT炸药填入日军子高地堡垒底部,以“人造火山”式的大爆破,颠覆松山阵地“锁钥”部,撕开了日军松山防御体系的口子。这次大爆破,共震死、活埋日军约70名,从浮土中扒出被震昏的5名。其中1名苏醒后拼死挣扎横撕乱咬,被我军击毙,其余4名当了俘虏。此后,我军又经过艰苦卓绝的17天扫荡战,取得松山攻坚作战的全胜。攻下松山,打开滇缅公路补给通道,整个滇西反攻作战的“瓶颈”被突破。

松山战役从6月4日步兵攻击起,远征军陆续投入2.4万余兵力,95天先后发起10次总攻,以伤亡7773人(阵亡4000人)的惨重代价,将松山日军约1280人全歼,俘虏9名。此战我与敌伤亡比约为6.2∶1。

在云南省南部怒江前线驻守的中国士兵们从伙食桶里盛饭

中国军队收复腾冲

腾冲:从“云层上的战斗”到浴火之城

远征军对腾冲方向的攻势早于松山一个月,但收复腾冲却晚于松山一周。其原因是,远征军渡过怒江后,首先要征服高黎贡山,其时日军防御腾冲的前沿已经推进到这座平均海拔3000米的险峻山系。远征军第20集团军渡过怒江后,首先要仰攻这道屏障,而后才能重兵合围腾冲城。高黎贡山,被当时的美军喻为“二战海拔最高的战场”,此间的惨烈战斗,是在“云层上的战斗”。攻打高黎贡山持续40余天,我军在凄风苦雨中饥寒交迫,官兵因冻饿而死者甚至超过了阵亡人数。

腾冲城是一座石头城,异常坚固。日军从高黎贡山收缩后,转入城内负隅顽抗以待援军。据资料,待打下高黎贡山围攻腾冲城时,日军兵力为2025人。

自6月中旬起,我军开始发动进攻,经过极其惨烈的攻坚战占领城外的来凤山,居高临下指挥攻城。自8月2日开始,美军第14航空队战机频频出动,以500磅炸弹轰炸腾冲城垣。然而日军据守残破城墙拼死不退,我军攻城部队死伤累累。此外,日军两年来在腾冲城内修筑了无数明碉暗堡,在很多房屋墙根挖掘了暗道彼此沟通,设置了火力点,构成交叉火网。我攻击部队沿街巷推进,处处遭敌狙杀,每日战斗进程仅以米计。

事后我军得知,在8月13日的美军飞机大轰炸中,龟缩在东城门洞中指挥作战的日军守备队长藏重康美大佐及其手下共32名军官,均被炸塌的城门掩埋毙命。为此,日军又指定曾任步兵中队长的太田正人大尉担任守备队长,继续指挥作战。9 月13日夜,大雨如注。太田正人下令焚毁第148联队军旗,向上级发电报告最后的战况后,砸毁无线电机,开始分散突围,被我军派出的追击部队零星歼灭于各处。

腾冲反攻始于5月11日,止于9 月14日,持续达127天。围攻腾冲城垣之役,我军全歼日军腾越守备队1800余人(不含在高黎贡山等地歼敌约1000人),俘虏53名。整个反攻作战过程中,我军伤亡官兵18000余名,其中阵亡约9000名。我与敌伤亡比约为6∶1。

密支那战役结束后,由滇缅公路、保密公路、密雷公路组成的中印公路通车,一群中国小孩挤上一辆吉普车表示欢迎

滇缅战场历史价值不应被低估

自1943年10月至1945年1月,缅北滇西反攻作战的主要战场是缅北方面的胡康、孟拱河谷和密支那、八莫、南坎及滇西方面的松山、腾冲、龙陵、畹町。密支那、松山、腾冲的3次歼灭战,体现了这个大战场作战的基本面貌。反攻作战前后持续17个月,中国驻印军与中国远征军在缅北、滇西两线挺进2400公里,收复缅甸城市及城镇50多座,解放缅甸国土18万平方公里,收复我国滇西沦陷区8万多平方公里,歼灭日军4.7万多人,我军伤亡6万多人。

在此期间,在中国战场的“东线”——豫湘桂战场,中国军队在日军“一号作战”(亦称“打通大陆交通线作战”)的攻势下节节退守。经对比可知,正是“西线”——缅北滇西战场的作战,拉开了中国战场战略反攻的序幕。且在打通中印公路前夕,中国驻印军的半数兵力——新编第6军奉命增援内地,滇缅战场的“胜利模式”得以在东线“复制”。在“西线”胜利3个月后,东线中国军队也开始转入反攻,而后,日军在中国战场上完全处于被动的守势,直到战败投降,再也没有能力组织起大规模的进攻行动。

但是,缅北滇西反攻的历史价值,长期以来却未获得应有的肯定和评价,这有其特殊原因。简而言之,“西线”战场是蒋介石被敌方日本和盟国美国“逼”着开辟的,特别是在缅北驻印军反攻近半年后,为督促中国继续出动滇西远征军西渡怒江予以策应,中美两国高层一度几乎撕破脸面。而战事后期又发生了令人震惊的“史迪威事件”(因无法合作,蒋介石迫使美国召回中国战区参谋长史迪威),因此,后来蒋介石对滇缅战场评价很低。

2002年,郭汝瑰、黄玉章在其主编的《中国抗日战争正面作战史》中,充分肯定中国远征军滇西反攻作战的价值,认为这是“抗战以来正面战场惟一获得彻底胜利的大规模进攻作战”;而二度入缅与中国驻印军协力歼灭日军,更是“自甲午战争以来第一次援助盟邦进入异邦国土作战并获得胜利的一次大规模作战”。他们认为,滇西反攻作战远征军伤亡过大,其原因主要是各级指挥官的失误造成的。笔者以为,除了指挥层面的问题,从远征军部队战后所做的战役检讨及美军顾问团的观察记录来看,当时中国军队更具体的缺点还反映在:单兵素质能力低下(不能独立作战)、官兵“兵器素养”不足(不能充分掌握武器性能)、步炮空协同能力较差(飞机、火炮时常误伤步兵)、战场补给不能满足高原山地作战需要等。

若放宽视野,从百年来中国现代化进程的大历史背景来观照,滇缅战场是当时世界最高水准的物质力量(美式装备及保障体系)与相对滞后的人的因素(以文盲为主体的中国壮丁)的结合,是中国现代化进程中的一次特殊“考试”。对这个考场上“考分”情况的具体分析提示我们:物质层面的现代化可以靠“买”,但人的素质的现代化必须经历一个漫长的过程;人力与物力经充分“磨合”后,才能发挥创造出高水平的战场效能。这一点,是滇缅战场反攻作战给予我们最重要的启示。

摘编自参考消息网

责任编辑:葛 妍